企画展示

太平洋戦争末期の1944年末から45年の終戦まで、日本各地の都市はB29など米軍機による空襲を受けた。東京、大阪、神戸、そして広島、長崎の原爆投下も含め、全国の113自治体が被害を受けたとされる。戦後、その自治体が「太平洋戦全国戦災都市空爆犠牲者慰霊協会」結成し、56年、姫路市に空爆犠牲者慰霊塔を建立、犠牲となった市民の霊をまつっている。その数、51万人とされているが、これは、終戦直後にまとめられた数字で、実数はさらに多いと見られている。

神戸大空襲は、尼崎、姫路、明石など兵庫県内の都市を標的にした一連の空爆の中で、最も規模の大きなもので、45年3月17日、5月11日、6月5日と、3回にわたる「大空襲」で、10数万の焼夷弾が投下され、神戸の主な市街は焼き尽くされた。兵庫県資料など公的記録では、3度の大空襲とそれ以外の被害も加え、現在の神戸市域で死者約7600人、焼失家屋約145000棟、罹災者約55万人とされている。しかし、全国空爆犠牲者数と同じく、被害はさらに拡大すると見られる。空襲被害の実態を共有し風化を防ぐため、調査研究を進め、情報発信を続ける「神戸空襲を記録する会」が、犠牲者数の検証作業に当たっているが、2006年現在で死者8000人超を数えている。

著者の妹尾河童は、グラフィックデザイナーを経て、舞台美術家として幅広く活躍し、紀伊国屋演劇賞、サントリー音楽賞、芸術祭優秀賞などをし、また、ユニークな細密イラスト入りの『河童が覗いたヨーロッパ』などのシリーズをはじめ、エッセイストとしても著名である。『少年H(上・下巻)』は、妹尾河童の最初の長篇小説である。

胸に「H」の文字を編み込んだセータを着せられていた肇少年の目で、神戸を舞台に、昭和十二年(一九三七年)、長楽小学生から、昭和二十三年春、旧制神戸二中(現在の兵庫高校)を卒業して「フェニックス工房」で働き始めるまでを描いている。主人公のH少年は、著者の妹尾河童と同じ昭和五年生まれで、『少年H(上・下巻)』は、妹尾河童の自伝的小説である。

H少年の家は洋服屋である。父の盛夫は、身体が小さいため徴兵検査で丙種となる。母の敏子は、親に強制されて盛夫と結婚させられたことから救いを求めて熱心なクリスチャンとなり、町中をタンバリンを叩いて伝道して歩く。二歳下の泣き虫の妹、好子を含むH家の四人家族が戦時下を生き抜ける姿が、H少年の目から描かれる。

「赤盤の兄チャン」は思想犯として特高に逮捕される。「オトコ姉ちゃん」は、召集令状が来たが、入隊せずに首吊り自殺してしまう。H少年が好きだった人々が時代に流されていく。

昭和二十年三月十七日の空襲では、H少年らは焼夷弾が降っている中を逃げ回わる。焼夷弾の直撃を肩に受け、物凄い量の血を流して男の子が死んでいく。H少年は、空襲で焼け野原になった街を見て、「町の中の家が全部消え失せ、シーンとして音がないというのは実に妙な風景だった」と感じる。「Hの家の周辺、戦災焼失図」も付されている。

妹尾河童は、この「少年H(上・下巻)」によって、第五十一回毎日出版文化賞特別賞を受けた。島森路子は、「総ルビに作者の思いが映る。これは、物語の舞台である「H」と呼ばれた少年がたくさんのものを見、学んだあの戦争の時代を照らすと同時に、平成の子供たちも視野に入れた光だ。知らされているようで実は知らない、見ていたようで実は見ていない、戦時下の生活のディテールとそこに暮らす人びとの息づかいが、少年の目を通して、イキイキと見えてくる。語り手の「H」が、感情に流されずクールなのがいい。」(「毎日新聞」平成九年十一月三日)と評した。初版:少年H(上・下巻)(平成八年一月十七日発行、講談社)(関西大学教授:浦西和彦)

ブーッという三分間途切れない警戒警報のサイレンで目を覚ました。

時計を見ると午前一時を少し回っていたから、三月十七日になっていた。この日がどんな日になるか、Hにはまだわかっていなかった。

隣で寝ていた父親はすぐ起きて、ズボンを穿くとゲートルを巻き始めた。毎晩のように空襲警報が出るので、誰もが寝間着に着替えずに下着のままで寝ていた。だから、ズボンを穿いて上着を着れば、いつでも飛び出せる状態だった。

-略-

最初やってきたB29は照明弾を落としただけで、焼夷弾も爆弾も投下せずに去っていった。

そのすぐ後に、今度はB29の編隊の爆音が聞こえてきた。これが爆撃の第一陣だった。その機影を探す探照灯の細い光の帯が何本も交錯し、編隊めがけて撃ちあげる高射砲弾がポンポンと炸裂した。でも、味方の戦闘機の爆音は聞こえてこなかった。

第二陣の編隊は、淡路島の上空の方角からだった。爆音が段々大きくなってきたのは、高度を下げて迫ってきているらしい。

爆音が頭の上に近づいたなと思ったとき、ザーッという豪雨が降るような音がして、焼夷弾が花火のようにキラキラ光りながら落ちてきた。上空から降ってくる人の群れは、感動的で美しくさえあった。Hは、「これが焼夷弾の夜間空襲か!」と思いながら見上げていた。

焼夷弾は落ちながら広がり、ザーッという音はますます激しくなって降ってきた。短い時間だったはずだが、妙に長く感した。と同時に、「こっちへ落ちてくる」と思った。あの火の雨からは逃れられないと思いながら、直撃弾から身を守るために、Hは急いで家に飛び込んだ。

その直後、ボスッ、ボスッとあちこちで焼夷弾が地面に突き刺さる音が響いた。

台所の裏庭がパッと明るくなった。「裏に落ちた!」と母親が叫ぶ声がした。靴を履いたまま座敷を走り抜けて行って見ると、コンクリートの地面に突き刺さった焼夷弾が火を噴いていた。油脂焼夷弾だった。落下と同時にベタベタした油を飛び散らせ火を拡散させる奴だった。

-略-

Hは、もうこれ以上この家に留まっているのは危ないと思った。でも逃げる前に、二階にある父親が大事にしているシンガーミシンだけは、家から持ち出したかった。

大声で母親を呼んだ。返事がないので、物干し台から裏庭を見下ろすと、裏の板塀に燃え移った火に、水をかけている母親の姿が見えた。

Hは「もうやめろ!それより二階へすぐに上がってきて!」と大声を出した。

ミシンを担いでみると、意外にも一人で持ち上げることができた。Hは「これが火事場の馬鹿力か」と思った。しかし、一人で階段を下ろすのは無理だった。そのとき母親が階段を駆け登ってきた。二人で、上と下からミシンを持ち上げ、一段一段と降ろして玄関に辿りついた。

玄関の戸を開けてみると、向かいの清水さんの家が燃えていた。

ミシンをゴロゴロと押しながら、斜め向かいの四つ角まで運んだ。ミシンの脚の下に車がついていたから、そこまではなんとかなった。しかし、これ以上押しながら運ぶのは、車が小さすぎて無理だとわかった。仕方なく路上に放置して、身軽になって逃げることにした。

山側を見ると、八十メートルほど北側の長楽市場が炎に包まれていた。海側も燃えていたが、そっちの火勢のほうが、長楽市場の火よりわずかだが弱く見えた。

「よし、海のほうへ逃げる。その前に、布団をとってくる。ここで待ってるんやで」

Hは、家に駆け込んだ。もう台所に火が回っていた。押入れから布団を引きずり出し、急いで表へ出た。そして防火用水に布団を浸した。水が滲みた布団は急に重くなった。母親が待っている四つ角に引き返すと、それをいきなり母親の頭の上に被せた。彼女はよろめきながら、「冷たい!」と悲鳴を上げた。Hは、「焼け死ぬよりましや、我慢して!」と怒鳴った。事実、前方の火の下を潜り抜けるのには、濡れた布団を被っていなければ、とても無理だった。

「前が見えんから歩かれへん」と母親は泣きそうな声を出した。Hは、自分も布団の下に入って、二人で濡れ布団を被って走ることにした。

振り返ると、ミシンを置いた側の鉄工所も、その隣のうどん屋も燃え始めていた。街を見回すと、近所の人の姿がまったく見えなかった。みんな、もうとっくに逃げていたのだ。

遠くのほうで人が叫ぶ声が聞こえたが、それ以外は、バチバチと燃え上がる炎の音と、龍巻のように風が吹きあがる轟音と、家が崩れ落ちるドサッという地響きのような音だけだった。

-略-

「いまから走る。この道を真っ直ぐ抜けることができたら、ライジングサンの原ッパや。でも途中でゴム会社の裏と、長楽市場の西出口の前を通る。ここからは煙で見えんけど、もしあそこに火が回ってたら助からん。火の回りより早よう走り抜けられたら助かる。助かるには全速力で走るしかない。走るのに布団は邪魔やから捨てるけど、ええな。もう振りかかる火は防げんよ。ただ走るだけや。走れるか?お母ちゃんの手を引いて走れんから一人で走るんやで」

Hは一刻も早く走り出したかったが、子どもにいい聞かせるように母親に話した。「大丈夫や走れる。私はマラソンの選手やったから」と母親が笑った。Hは、笑ってる場合やないでと思ったが、「行くぞ」といって走り始めた。その後を、母親は必死についてきた。

前方のゴム会社の窓から火が噴き出ているのが見えた。

そのとき、B29の爆音が大きくなって第三波の編隊が近づいてきた。Hと敏子は走った。もし今度の空襲が焼夷弾ではなく、爆弾攻撃なら、溝に飛び込んで体を伏せるほうが安全だと思ったが、Hは走りつづけるほうを選んだ。今夜は焼夷弾攻撃だろうと信じることにして、運を天に任せた。ゴム会社の建物が崩れ落ちて道を塞ぐ前に、駆け抜けたかったからだ。

ザーッと焼夷弾が振ってくる音がした。また火の雨は、この辺一帯に投げ網を投じるように被さってきた。走っている前や後ろの地面にズバッ、ズバッと音をたてて突き刺さった。Hは落下する焼夷弾の直撃が怖かったが、走りつづけた。

こんどの焼夷弾は、青白い鋭い炎を噴出しながら勢いよく燃えていた。油脂焼夷弾とは違ってエレクトロン焼夷弾だった。高熱を発する特徴があったから、民家だけではなく工場や倉庫を焼くことを狙っていたのだろう。

熱風と息切れで苦しかった。後ろを振り向くと、母親が遅れていた。Hはちょっと足踏みして待ったが、また走りだした。このまま走り続ければ、火に包まれはしめたゴム会社が倒れる前に、あそこを通過できるはずだと思った。

塀沿いの溝を隔てて右側は長楽六丁目である。走り抜けてきた七丁目はもう完全に街全体が燃えていた。火の手は高く、音をたてて家が倒れ、そのたびに、火柱と火の粉が舞い上がっているのが見えた。六丁目も燃えていたが、まだ二人が走っている塀の側まで来ていなかった。

並んで走っていた母親が躓いたのか突然倒れた。Hは、もうこれまでかと思った。ところが、彼女はすぐ立ち上がってちょっと照れくさそうに笑ったので、Hは、「この人は、いったいどういう人なんや?」と呆れた。

ゴム会社の横を通り抜けながら、「間にあった」と思った。もうすぐ原ッパだった。でも、まだ長楽市場の裏側を抜けなければならないのが残っていた。

「もうちょっとや、ガンバレ!」と、振り返って叫んだつもりが、喉がカラカラだったので、声にならなかった。母親が「え?なに?」と聞くので、Hは手だけ振って走れと合図をした。

間一髪、間にあった。燃えている長楽市場を横目で見ながら、通りぬけることができた。Hは、気が緩んだのか、引き込み線のレールに躓いて、バタッと倒れてしまった。

でも、嬉しかった。目の前に広がっている地面が、原ッパだったからだ。もう後ろから追ってくる人も、倒れて前を塞ぐ建物もなかった。

Hは、レールとレールの間の枕木の上に寝ころがったまま、しばらく動かなかった。

この原ッパは、Hが小学校の低学年の頃、野球や虫取りで走り回っていた場所だった。Hは幼い頃から馴染み深かった原ッパが、やっと辿り着けた場所だったことに、ジーンとしていた。

遅れてやってきた母親が、ゼイゼイ息を弾ませながら、「どうしたん?」と心配げに覗きこんだ。「大丈夫や、ちょっとここに寝て休んだらどうや」というと母親も体を横たえた。

レールの間に二人並んで寝たので、窮屈だったが、なんだか嬉しさが込み上げてきた。

-略-

なんとか使えそうな食器を掘り出して、バケツに入れたが、母親がこれを見てどう思うかを考えると、持って帰るのを少しためらった。

でも、一応実態を知らせる必要があるようにも思った。Hが、見せていいかどうか戸惑うものがもう一つあった。それは、父親が宝物のように大事にしていたあのシンガーミシンだ。

Hは迷ったが、これも実態を知ってもらおうと、思いきって父親にいった。

「ミシンを助けだそうと思うて、二階から降ろしたんやけど、持って逃げられんかった。そんで道に置いて逃げたんやけど、やっぱり焼け焦げになってしもうた。そのミシン見たい?」

すると父親が「見たい。どこにあるんや?」とすぐに聞いた。

「あの四つ角の電信柱の下や」Hが指さすと、父親が急いでミシンの残骸に近づいて行った。

それからしゃがみこんでミシンをあちこち触っていたが、「これを持って帰ろう」といった。Hは、いまさら鉄屑供出でもないのになあ、と思ったら、そうではなかった。「錆を落として磨いて、油をさしたら動くようになるかもわからん」というのだ。

Hは、たぶん無理だと思ったが、ミシンの頭をバケツに入れて持ち上げた。重かった。

二人は、バケツとシャベル、ミシンの脚や鍋、釜をウンウンいいながら、教会へ運んだ。

玄関を開けると、敏子が飛んで出てきて、「あんた生きとったん!死んだんと違うかと思って心配で心配で。でもよかった、よかった。無事を祈っとったんよ」といって涙を流した。

Hは、母親が一言も父親のことを口にしなかったのが不思議だったが、それを口にしないように、じっと我慢していたことが、そのときわかった。

盛夫は、ミシンを何日もかけて磨き、油をさして、ついに動くようにした。

焼失した板は、リンゴ箱の板で再生させた。ベルトは自転車の古タイヤから頂戴したという。カタカタと音をたてて、ズボンの綻びを縫い始めたとき、Hは思わず拍手をした。父親が、「あんたが持ち出してくれたお蔭や、二階にあったままやったら、完全に焼け焦げとったわ」といってくれた。駄目だと思っていたものが甦るのを見るのは、本当に感動的であった。

『少年H 下巻』1999年6月15日発行 講談社 より

(※初版は、1996年1月17日講談社より発行された。)

炎上前後

三月十七日未明、B29の大群が神戸を襲った。大阪などの体験談から、防空壕(ぼうくうごう)に入ってもどうにもならないことはわかっていた。ベランダに立って空襲劇を見るほかはない。いざとなれば、山のなかに逃げこめばよいと思われた。

北野町は高台にあり、全市を見下ろすことができた。見物というと不謹慎なようだが、そうするほかなかったのだ。あきらかにこの空襲は計画的なものである。

焼夷弾(しょういだん)はひとかたまりがザァーッと夜空を切って投下される。するとある区画が焔(ほのお)をふきあげる。つぎは別の区画が火の海となる。どうやら重複しないのである。

三宮(さんのみや)駅の東がわは青白い焔を立てて燃えあがる。落下する音までちがっているような気がした。

おもに海寄りのあたりが燃えているが、ときどきごく近いところに投下される気配もした。夜の焔はじっさいよりも近くに見えるものらしい。

翌日、海岸通へ行ってみた。

海岸通、栄町、元町はみごとに焼けていた。我が家は三階の煉瓦(れんが)造りだと思われていたが、じつは煉瓦は一階だけで、二階と三階は木造モルタル塗りである。焼けてみると、一階の煉瓦壁だけが空(むな)しく残って、なかみは焦げて原状をとどめているものはない。人間のあばら骨らしいものが見えてギョッとしたが、それは私が中学のときに使っていた剣道の防具のお面の金具だけが焼け残っていたのである。

焼けて失われたのは建物だけではない。この「まち」にこれまで住んでいた人が、再びここに集まって住むこともないであろう。

亡(ほろ)びたというかんじが強かった。

-略-

二度目の空襲は六月五日であった。

-略-

大阪外語の校舎は三月に焼けたのだから、出勤する場所がないので、私はたいてい自宅で待機していた。だから、六月の空襲のときは自宅にいたのである。垂水でもB29の爆音や、地上から撃ちあげる高射砲の音はきこえた。それによって、前回よりもスケールの大きい空襲であることはわかった。

しかも、こんどは安全と思われた垂水にも、一陣の焼夷弾が降下されたのだ。初回は百機ほどであったが、今回は二、三百機であった。

神戸にいる(垂水も神戸市だが、このころの常識では須磨(すま)以東が「神戸」であった。垂水町が神戸に編入されたのは昭和十六年である)親戚(しんせき)知人たちの安否をたしかめなければならない。空襲は早朝からはじまり、午前中にはほぼ終わったのである。

私は弟の敏臣(びんしん)と二人で神戸へむかった。鉄道は須磨以東は不通である。なるべく山沿いの道をえらんで歩いた。須磨、鷹取(たかとり)、長田、兵庫と歩いたが、空襲後特有のどんよりした、曇っているというよりは、なまあたたかく、そしてどこかなまぐさい、おどろおどろしい雰囲気があった。それが東に行くほど濃厚になっているようだった。

いくら考えても思い出せないことがある。人間は思い出したくないことは、忘れようとするものらしい。この日の私の足どりが、なかなか思い出せないのも、そのせいかもしれないと思うことがある。

いまでもはっきりおぼえていることがある。場所は中山手通りで、私が再度山(ふたたびさん)へ登るときよく通った道である。

まだ余燼(よじん)がくすぶっていたし、まわりの建物はすべて焼け失(う)せていた。一人の男があおむけに寝ている。裸なのだ。

「どうしたんだ?」

私は呟(つぶや)いて近づこうとしたが、弟が私の衣服をつかんで引き戻そうとした。私は弟のただならぬようすから、すぐに察することができた。それは死体だったのである。

その日私はおびただしい死体を見た。たいてい焼死体で、一見してそれとわかった。黒焦げの遺体だったのである。ところが、私が最初に中山手で出会ったのは、焼死体ではなかった。中宮小学校前の広い道路で、その人は煙にまかれ窒息したのであるらしい。だから、私はその人が疲れて、そこで横になっているのかと思ったのだ。

これをはじめとして、私はショックの連続だったのである。

中山手から山本通りを経て、北野町へ出て、私はほっとした。一面、焼野ガ原で山本通りでは回教寺院だけが、外から見たかぎり被害を受けていない。あとはほとんど焼けているが、私たちが借りっ放しにしていたサッスーンの洋館は無事であった。

-略-

中山手で死体を見たあと、北野町の家の無事を確かめ、すこしほっとしたが、それからがたいへんだった。

空襲に遭った人たちは、すこしでも広いスペースのあるところに逃げ場をもとめたようだ。

北野町を南に行くと、幼いころからのなじみの生田(いくた)神社がある。たしかにすこし広い空き地はあるが、まわりは民家がぎっしり建て込んでいる。むかしは「生田の森」といわれたが、すでに森とはいえない一画なのだ。そこに逃げこんだ人たちはあわれであった。

おびただしい死体を私はそこで見ることになった。しかもそれはほとんど黒焦げの遺体であった。

私は弟と二人で、無言のままそこを通り抜けた。まだ煙といってよいほどの余燼がくすぶっていた。

生田神社の鳥居を出たころは、戦後、飲食店が建ちならぶ歓楽街になるが、当時は古家具店が多く、なかに古本屋がまじっていた。私もよく足をはこんだ界隈(かいわい)である。それが一軒のこらず焼け失せていた。

そこでも私は、いくつもの焼死体を見なければならなかった。いまでも忘れられないのは、女性と思われる黒焦げの死体が、子供の焼死体をかばうように、横たわっているすがたである。

北野町でいろんな人に会い、あるていど知人の消息はわかった。だが、こんな状態だから、何日かたたねば、たずねる人ぜんぶの存否はわからないだろうと思った。

何日たっても出て来なかった人は、もう望みはないとわかった。私の身内にもそんな人が一人いた。

生田神社での死者のなかに、台湾出身の友人の呉鑑銘(ごかんめい)君がいたときいた。小学校時代に私の骨折を治していただいた、柔道の赤柴先生もこのあたりで、殉職(じゅんしょく)されたはずである。聞けば彼は町内の警防団長であったという。

私にとってショックだったのは、機牲は動物にまで及んでいることだった。数頭の馬の焼死体を見たのは、加納町三丁目あたりであったと思う。重い荷物の輸送は、おもに馬に頼っていた時代である。

「修羅(しゅら)」ということばが、思わず頭にうかんだ。戦いをまじえてやまぬ者が修羅であると教えられた。修羅の煙を吸って、私はほとんど声が出なくなった。私は弟と一緒だったが、黙々と歩いた。須磨と三宮(さんのみや)のあいだを往復したのだが、疲れたというかんじはまるでなかった。おぼえているのは、どうしようもなく喉(のど)が痛かったことだけである。

『道半ば』2003年9月10日発行 集英社 より

注)原本では焔、煉は旧字です

太平洋戦争が敗戦で終ってから、一ヵ月余りが経過した昭和二十年九月二十一日の午後、中学三年生であった浮浪児の清太がひどい下痢と栄養失調のために、当時省線と呼ばれていた現在のJRの三宮駅構内で野垂れ死んだ。

駅員が虱だらけの清太の着衣を調べると、錆びついているドロップの罐がみつかる。駅員がその罐をほうり投げると、罐の中から小さい骨のかけらが三つころげ、草に宿っていた蛍が驚いて二、三十あわただしく点滅しながら飛びかい、やがて静まった。

清太の父は海軍大尉で巡洋艦に乗組んだまま音信がない。清太には病身の母と四歳の妹の節子がいた。

昭和二十年六月五日、神戸はB二九、三百五十機の編隊に空襲を受ける。清太の御影の浜に近い自宅も焼夷弾で黒煙を噴き出し、燃えてしまう。病身の母は、町内会の設置した壕に避難させられていたが、清太は妹の節子を連れて逃げる。清太が非常時の集合場所である御影国民学校に駆けつけると、母は火傷による衰弱のため、すでに危篤状態であり、間もなく息をひきとった。

清太と節子は、西宮の遠い親戚である未亡人のところに身を寄せた。遠い親戚といっても、父の従弟の嫁の実家である。未亡人は、清太らに食べ物も満足に与えなく、つらくあたる。清太は毎日の息苦しい生活が嫌になり、節子を連れて未亡人宅を出る。

リヤカーに家財道具を積み、川辺の横穴壕へ住み始めるが、食料もつき、節子は栄養失調のために日に日に弱っていった。清太は生きるために、畑から野菜を盗んだりする。やがて、日本は敗戦を迎える。節子は「下痢がとまらず、右半身すき通るような色白で、左は疥癬にただれ切り」、八月二十二日に「骨と皮にやせ衰え」て死んでいった。清太自身もその一ヵ月後に三宮駅構内で野垂れ死したのであった。

野坂昭如は「ぼくはせめて、小説「火垂るの墓」にでてくる兄ほどに、妹をかわいがってやればよかったと、今になって、その無残な骨と皮の死にざまをくやむ気持が強く、小説中の清太に、その想いを託したのだ、ぼくはあんなにやさしくはなかった」と述べている。なお、この「火垂るの墓」と「アメリカひじき」により、野坂昭如は、第五十九回直木賞を受賞した。初出:火垂(ほた)るの墓(はか)(「オール読物」昭和四十二年十月)(関西大学教授:浦西和彦)

六月五日神戸はB二九、三百五十機の編隊による空襲を受け、葺合(ふきあい)、生田(いくた)、灘(なだ)、須磨(すま)及び東神戸五カ町村ことごとく焼き払われ、中学三年の清太は勤労動員で神戸製鋼所へ通っていたのだが、この日は節電日、御影の浜に近い自宅で待機中を警報発令されたから、裏庭の家庭菜園トマト茄子(なす)胡瓜(きゅうり)つまみ菜の中に掘った穴に、瀬戸火鉢(ひばち)を埋め、かねての手筈(てはず)に従い台所の米卵大豆鰹節(かつおぶし)バター干(ほし)鰊(にしん)梅干サッカリン乾燥卵をおさめて土をかけ、病身の母にかわって節子を背負い、父は海軍大尉(たいい)で巡洋艦に乗組んだまま音信(たより)なく、その第一種正装の姿写真立てからはずして胸に入れ、三月十七日、五月十一日二度にわたる空襲で、とても女子供連れでは焼夷弾(しょういだん)消しとめるのは無理、家の床下に掘った壕も頼りにならぬと、まず母を町内会で設置した消防署裏の、コンクリートで固めたそれへ避難させ、洋服箪笥(だんす)の中の父の私服、リュックにつめはじめると妙にはなやかな感じでカンカンキンキンと防空監視哨(ぼうくうかんししょう)の鐘が交錯して鳴り、玄関にとび出る間もなく落下音に包まれ、第一波がすぎると、その落下音のすさまじさに、ふと静寂がおとずれたような錯覚があったが、ウォンウォンと押えつけるようなB二九の轟音(ごうおん)切れ目がなく、ふりあおげば、これまではあるかなきほどの点からもくもくと飛行機雲ひいて、東へとぶ姿か、つい五日前大阪空襲の際、大阪湾上空を雲のあいまぬって進む魚のような群れを、工場の防空壕でながめただけ、今は、両手にあまる低空飛行で胴体下部にえがかれた太い線まで識別できる、― 略 ―「アメリカひじき・火垂るの墓」1972年1月30日発行 新潮社 より

あの日。あの日。溶け去る様な藍のきらめく海と空であつた。朝だつた。南瓜の苗がじゅうじゅう水を吸ってゐた。あの時。あの時。細い/\クリームを押し流して十数本のプラチナが震へた。十数に区切られた空のなつかしさ。

あの頃、町の道端の至る所に南瓜や茄子を植えていた。十数本のプラチナはB29の編隊のこと。

防空壕に震へながら指が砕けてゐた。音……音……音……。宇宙が身顫ひし靴ががた/\狂気した。尖光。轟音。何が起つたのか。選ばれた民が即死し、選ばれた家の屋根が大地に接吻し、大地を次第にせばめて行つた。空は崩れずにしがみついてゐる。かちりと凝固した家並みの中を私たちは走つた。瞳孔のはりさけた群集にもみ国された母と妹の手に紐が結ばれ……てゐた。空は粉々に砕け落ちてきた。油脂。油脂焼夷弾。-転-落-激-震。

逃げる私たち、母と妹と私の上へ焼夷弾が降ってきて、大きな石の防空壕へとびこんで、そこから出てくると。

貝殻が開いて、世界は竈の中にあくせくしてるた。林立する弾片を縫つてのたうつ蛇。松の老木が火の粉を吹き出しながら若返つて行く。狐火はゆるやかに青黒い姿をよじらせた。

真っ暗になって、死体が散乱している。その地面や死体の上で狐火のように燃えている。それを踏んだり、またいだり、跳びこえたりしながら逃げる。

火燭の饗宴の中に泳ぎ出す死骸。死骸。死骸。髪が燃え。皮膚がただれ。肉がこげ。骨ににじみ。太古へ。太古へ。太古へ。太古へ。

戦後。焼け跡を訪ねる。我が家を探し当てる。

電車を下りて北へたどる道は火の臭ひのする道。煉瓦のうごめく道。原始へ還元した道。屋根へ登つて幼ない喜びに穴のあく程みつめた山が、土の上にはらばつても見える。空はあの日と同じ空。鉄粉の浮遊する道をたどつて、すみからすみまで知つてゐた町並を幻想しながら草を踏み分ける。土がかさ/\に燃え残り、溝になだれ落ちる。時がせき止められて、ありし日の夢を貧しい頭脳につめこむ。現実だ。この道だ……。この路次だ……。ここだろうか。そうだ。ここだ!目で区切る空間の下に晒された土地は、ほっと肩を落とす。

空襲から四年後に書いた詩です。高校二年生の時に書いた詩です。はじめて活字になった思い出の詩です。

『火曜日 第85号』2006年1月31日発行 より

一

※『/\』はくり返しの記号です。

小松左京の芦屋の大空襲を背景に描いたSF短篇小説である。

昭和二十年六月正午頃の空襲で僕の芦屋の家が焼失した。僕は中学三年だった。神戸の西端にある工場から芦屋まで十三キロ、すき腹と疲労をかかえ、炎天をあえぎながら歩いて帰った。僕の町の一角は、きれいさっぱり焼け落ちていた。父は薄馬鹿のように口をあけ、呆然として立っていた。

前にいた家政婦のお咲さんのおかげで、その夜はお咲さんが住みこみで働いているお邸に泊めてもらう。そこの奥さんは、四十位の人で、色がすき通るほど白く、能面の様に無表情な人であった。その晩、僕は邸内のどこかから赤ン坊のようなすすり泣きのような声を聞く。翌日、工場から帰ると、父は一ヵ月半ほど工場の疎開先へ出張させられることになったという。僕はお邸にやっかいになる。この広い邸には、病人とおばさんの二人だけが住んでいる。病人のいる母屋には近寄るなという。邸の中にはラジオもなく、新聞さえとっていない。西宮大空襲の時、「ここは焼けません」、西の方は「この空襲よりも、もっとひどい事になるは」とおばさんは呟いた。

僕は下痢で工場を休んだ。僕は何度も母屋の客用便所へ行った。二階から洗面器を持っておりてくるお咲さんと出会った。洗面器には血と膿に汚れ、悪臭をはなつ繃帯が一杯つまっていた。

一日二日たったある日、おばさんは、もうじき何もかも終るという。先祖がもと切支丹だったが、ほかの切支丹の人たちの財産をとりあげるため、役人に密告した。その人たちの怨みがこもっていて、私の家では、女は石女(うまずめ)になった。夫の家も、東北の旧家で、小作人をいじめたので、代々長男は跡をとるとまもなく、おかしな死に方をする。この家は幾百万もの人たちの怨みをもった「守り神」がいるのだとおばさんはいう。

ある日、家族はどちらに疎開しているかと聞く。広島だというとおばさんは眉をひそめた。その翌日、広島に原爆が投下された。そして、十三日の夜、お咲と僕を呼んで、「戦争は終ったのよ、日本は負けました」、「あの子の生命も、日本が負けたら長くないわ」とおばさんは言った。

おばさんの言った通りになった。玉音を聞いて工場から帰ってくると、邸は森閑と静まりかえっている。僕は病人の顔を見てやろうと二階へかけ上った。僕の見たものは、「牛だった!体付きは十三、四の女の子、そしてその顔だけが牛だった」。「とうとう見てしまったのね。その子は――くだんなのです」とおばさんが憂悶の表情をたたえながら立っていた。

くだんは件と書く。石女と思われたおばさんが、たった一人孕(みごも)った女の子が、この件(くだん)だった。くだんは根っからの怪物で、超自然の力がある。くだんは歴史上の大凶事が始まる前兆として生まれ、凶事が終ると死ぬという。おばさんからこの事は黙っていてくれと強く念を押された。

あれから二十二年になる。件を見たものは件をうむようになるという。僕の生まれた長男に角があったのだ。大異変の前兆だろうか。「くだんのはは」〈ハルキ文庫〉(1999年9月18日発行、角川春樹事務所)に収録。(関西大学教授:浦西和彦)

注)くだんの部分は、傍点が入ります

井上靖が「小説新潮」昭和二十六年八月号に発表した短篇小説である。

わたしは女学校の卒業する前の昭和十八年夏から敗戦まで、まる二年間を、三ノ宮の不良の仲間入りし、したい放題のことをして遊び呆けた。あの頃の不良たちは、人のいい連中の集りだった。戦争中で国全体が上から下までいやにちゃっかり組み立てられてあったので、あまり大きな悪いことはできなかった。

わたしは小学校一年の時、父を喪った。二人の兄がいたが、長兄は左翼運動に走り、獄死した。次兄は士官学校に入り、大陸へ派遣されて戦死した。この二人の兄たちが自らの死をもってわたしに教えてくれたのは反抗であった。

わたしはぞっとするような美貌の秋野の兄さんについて行き、六甲で泊まった。その時、わたしは秋野の思うようになった。はじめての経験だった。秋野には金を渡して賭場へ遊びに出してやる色白い女がいた。わたしはその女に太刀打ちできないものを感じ、その後秋野とは会わなかった。

昭和十九年の暮、三ノ宮の不良が根こそぎ検挙された。今度の不良狩は秋野に関係していた。秋野が六甲の色白の女のところでなく、目玉の竜子の親戚の家に隠れていることを聞く。わたしは、その時、目玉の竜子に激しい嫉妬を感じた。

わたしははじめて目玉の竜子と会ったのは空襲が激しさを加えて来た昭和二十年三月だった。わたしは目玉の竜子の向う脛を蹴飛ばした。目玉の竜子との喧嘩があった翌々日の夜、神戸に第一回の空襲があった。三時間ぶっつづけの焼夷弾の雨だった。その前日、わたしはカオルから秋野が留置中病気で帰され、肺炎で死んだことを知らされる。三ノ宮はおおかた燃えつきてしまった。「今でもわたしは三ノ宮を燃いた絵の舌の美しさを時々憶い出す。あんな美しく焼けるものの中には、やはりあの暗い時代に、美しいと呼ぶことを許されていい何かが詰まっていたのではなかったか」とわたしは思う。「井上靖全集第二巻」(1995年6月10日発行、角川春樹事務所)に収録。(関西大学教授:浦西和彦)

照明弾町を明るく照らし上げ

焼けるなと願い必死にポンプ押す

猛煙の廊下で母の声を聞き

焼け落ちる校舎この目に焼きつける

下は地獄キラキラと落ちる焼夷弾

丸焼けの地で必勝をまだ信じ

Q1

今日は神戸大空襲のことについてお伺いしたいんですけれども。その時、先生は神戸にいらしたわけですよね。どういった経験をされたんですか?

A1

神戸の空襲は何回かありましたけど、大きな空襲は二回ですね。三月と六月。三月の空襲のときは、僕は北野町にいて大丈夫だったんですが家と店がもえちゃったんです

Q2

お店はどこにあったんですか?

A2

店は海岸通りにありましてね。すぐに、あのあたりはまっ平になりましてね・・・。そのときは夜間の空襲で、アメリカの飛行機が焼夷弾落とすのが、北野町の家からずっと見えたんですよ、あそこは高いですからね・・・。それで、アメリカの飛行機が違う爆弾落としていったんですよ。つまり、こっちで赤い煙が出ていて、こっちで黄色い煙が出てたりでね・・・。

Q3

そして、もう60年経ちましたけれども、今ここから見ても本当に神戸の街、とても立派に…。

A3

しかし、神戸は、今から十一年前に震災がありましたからね。それからも立ち直ってるんですよね・・・。

だから、人間の力というもののたくましさを感じますね。震災で亡くなった・・・神戸だけでも六千何人ですよね。そういう犠牲のうえに神戸の街が成り立っていくっていうことですね。

そして、死んだり生きたりすることの尊さ、それをやっぱりじっと考えていくと、この繁栄というものは仮の姿ということがわかるんですよ。いつ震災の後、あるいは空襲の後のようになるかもしれないということを・・・・。

そういうことを思いながら我々は生きていかなかきゃいけないということですね。こんな所に島ができたり、そして橋がかかったり、いろんなものの文明の進歩の陰にいろんなことがあるということを、表だけ見ていちゃだめだということを考えますね。

Q1

今日は神戸大空襲のお話を伺いに来たんですけれども、河童さんの覚えておられる神戸大空襲のその時の体験というのから、まずお聞かせいただきたいんですが・・・。

A1

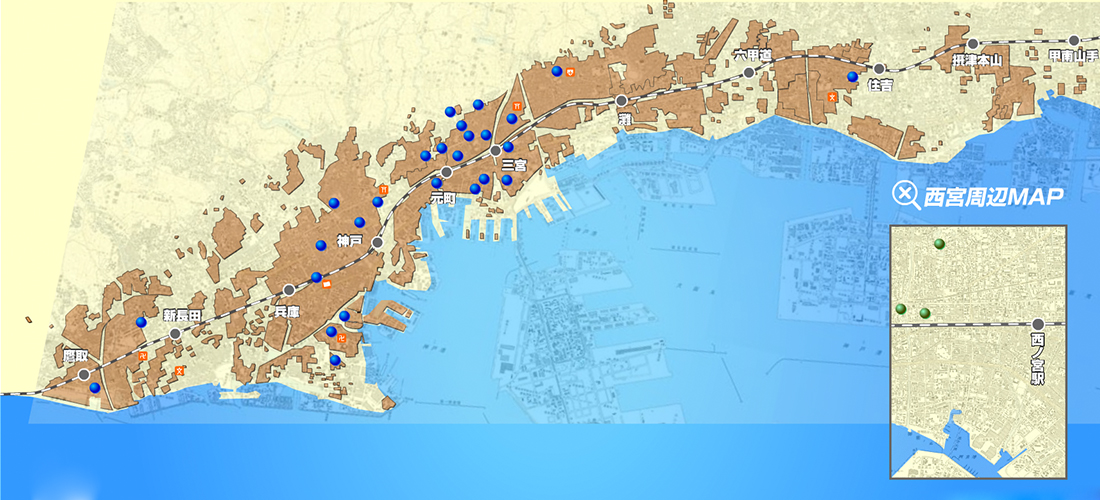

神戸は大空襲が三回あったんですね。三回の空襲で、今この前に広げている地図に、焼けた所とか強制疎開といってね。火災になると困るからというんで、工場の周りをぶっ壊した所もあるんですね。それがずっと書いてある当時の地図なんですけれども。三回の大空襲でご覧になった通り、色塗ってある所、線引いた所、全部神戸の街がなくなったところなんですよ。すごいでしょ?

Q1

今日はですね、神戸大空襲の時の先生の思い出といいますか、思い出したくないこともたくさんあるとは思うんですが・・・その時について。

A1

そうですね、神戸大空襲っていうのは何度も何度も何度も空襲受けている・・・。これは日本の全国あちこちでそうだとは思いますけどもね、神戸もたくさん何度も何度も空襲を受けました。その中で二つ、三月十七日とそれから六月五日、これがやっぱり一番ひどかったみたいですね。

それで、三月十七日が神戸市の西が焼けた。それから六月五日が東の方が焼けたと普通、言われているんですけどね。

その当時、私の家は須磨区にあったんですが、三月十七日の時には私の家の近辺は焼けなかった。もうちょっと東の新開地辺りが焼けていました・・・。

ところが、六月五日に焼夷弾で近所丸焼けだったですね。だから、私にとって神戸大空襲っていうのは、六月五日ということなんですね。六月五日は朝です。三月十七日は夜だったと思いますね。

Q2

そして、五十年目に震災があり、それから十一年になりました。今、街を見て何か考えることは・・・。

A2

そうですね、今日の戦災・空襲という事とつなげて話をしますと、私は、空襲をうけて、それで訳もわからんまま田舎へ逃げて行って・・・それで時々こっちに出てくるんだけれども、だいたい焼け野原とか闇市・・・三宮近辺ね。焼け跡にしてもなかなか復興しない。まず目につくのは掘建て小屋。簡易のバラックみたいなものがほとんどだったわけなんですね。

あれは一年位経ったからかな・・・住んでいた家の跡を探しに行ったことがあるんです。そしたら、やっぱり瓦礫の・・・ちょうど震災の時みたいな瓦礫の山の中で、道がほとんどわからないんだけれども何とか道をたどって行ったら門柱が残っていた。門柱が残っていて、あとは何にもなしの草ぼうぼう。そういう跡だった。

Q1

それではまず、直球さんの空襲体験を教えていただきたいのですけれども

A1

私が空襲に遭ったのは今から61年前。その当時はまだ学生で、理科系へ行っていると徴兵延期だったんです。それで理科系を選んだ人も案外多かったんじゃないかと思います。僕はもともと理科系が好きだったので、神戸工専へ入ったんですけどね。入ってすぐに勉強をちょっとしかしないうちに、あの学徒動員といいましてね・・・工場で働くほうの仕事に行きまして、一番最初は川崎造船所で、“生駒”という名前の航空母艦造っていました。おそらく終戦まで出来上がらなかったと思うんですけどね。その中の電気工事配線を何ヶ月かやりましたかね。

Q2

今お話いただいた内容が、この空襲の句に読まれているわけですよね。私の方からいくつかご紹介させていただきますね。

A2

ずっと灯火管制といってね、毎晩毎晩電灯の明かりのところへ黒い布つけたりして、とにかく飛行機が出てきても下が真っ暗であるようにというのが常識やったんですね。ところがB29が飛んできて真っ先にやったのは、照明弾をパーッと落としたんですね。そうしたらもう灯火管制もあったものじゃなく

Hはオランダとイギリス資本の石油会社ライジングサンの石油タンクの敷地を囲む堀塀を逃げた

Hと母親はたどり着いた場所は、Hが幼い頃から野球や虫取りで走り回っていたライジングサンの原ッパだった。

Hは長楽市場の裏側を燃えている長楽市場を横目で見ながら原ッパへ逃げた。空襲のあと長楽市場は完全に焼け落ち跡形もなかった。

Hの家は妹尾洋服店という洋服屋だった。昭和20年(1945年)3月17日の空襲で家は焼け、Hは母親と一緒に逃げた。

Hが通った長楽国民学校の東側は焼け残り、焼け野原の向こうに前と同じ町並みが残っていた。

Hは焼け跡を自分の家へ向かう途中、悪ガキ時代に世話になった(小さい頃柿を盗みにきていた)満福寺に立ち寄ったが、柿の木も本堂も焼けていた。

清太は昭和20年(1945年)9月21日、省線三宮駅構内で栄養失調症で死んだ。

母と石屋川二本松で出会う手はずになっていたが母は来ず、清太と節子は川床のくぼみに身をかくした。

清太は節子を背負い、旧国道から御影郷の酒蔵を抜けて海の方向へ行き、そこから西の石屋川まで逃げた。

母と石屋川二本松で出会う手はずになっていたが母は来ず、清太と節子は川床のくぼみに身をかくした。

清太と節子は石屋川の堤防から焼け野原の中にぽつんとたつ御影公会堂をながめた。

救護所になっていた御影国民学校で、空襲のあと、清太が変わり果てた姿の母と対面した。

清太と節子は御影の浜近くに住んでいた。清太は昭和20年(1945年)6月5日の空襲で節子を背負って逃げた。

節子の汗もを治すため、清太と節子は夙川の堤防を歩いて海へ泳ぎにいった。堤防はすべて菜園になっていた。

清太がサッカリンで味をつけた寒天を買い食いした夙川のラ・パボーニ(作品中はパボニー)。阪神淡路大震災で被災し、現在は大阪に移転している。

清太と節子は満池谷の横穴防空壕で暮らした。この壕で節子は蛍の墓をつくる。そして節子は昭和20年(1945年)8月22日、栄養失調症で衰弱死した。

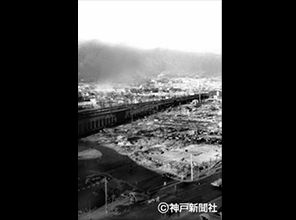

須磨区若宮小学校付近 国鉄線路より望む磯馴町、衣掛町、若宮町の焼け跡。

昭和20年(1945年)撮影。--須磨区松風町1丁目より

燃えあがる神戸工業専門学校 昭和20年(1945年)3月17日未明。--長田区水笠通

兵庫図書館「戦災記念資料室」には、「6月5日の大空襲で燃えたプラタナスの切り株」や「赤紙」、「焼夷弾の破片でくぼんだ鉄カブト」などの神戸空襲を記録する会が収集した戦災資料が展示されている。

妙法華院は昭和20年(1945年)3月17日の大空襲で焼失した。境内は亡くなった人々の火葬場になり、積み上げられた死体の高さは2メートル以上もあった。現在も焼夷弾で削り取られた石碑や石灯籠が残り、平和供養塔が建てられている。

薬仙寺には昭和50年(1975年)3月に神戸空襲を記録する会が建立した「神戸空襲犠牲者合同慰霊碑」がある。毎年3月17日に神戸空襲犠牲者合同慰霊祭が行わられる。

この付近には鐘淵紡績兵庫工場があった。工場は空襲で焼失したが、被災を免れた病院は診療業務を続けた。

当時の新開地のシンボル神戸タワーには、昭和20年(1945年)3月17日の大空襲の際多くの人が逃げ込んだ。その空襲では焼け残ったが撤去され、今はない。

昭和20年(1945年)3月17日の大空襲の際、水があり安全だと大輪田橋には多くの人が殺到し、亡くなった。それから50年後の阪神淡路大震災でも被害を受けたことから「戦災と震災のモニュメント」が橋の東端に建つ。また、近くに「戦災殉難者慰霊碑」もある。

多聞通付近の焼け跡 新開地から多聞通・楠町方面を望む。中央遠方の建物は兵庫医専(現在の神戸大学医学部)。

昭和20年撮影。--兵庫区湊町3丁目(現兵庫区新開地4丁目)より

湊川神社は、昭和20年(1945年)3月17日の大空襲で社殿は焼失した。

今は再建された社殿が建っている。

空襲後の下山手通--生田区下山手通5丁目(現中央区下山手通5丁目)付近

廃墟となった元町通 左手前、看板のある建物は奈良山洋服店。その右に※神戸ふう月堂。昭和20年(1945年)撮影。--生田区元町通3丁目(現中央区元町通3丁目)より

(※神戸ふう月堂のふうは、風の虫の部分が百)

昭和20年(1945年)6月5日の大空襲で兵庫県庁そばのプラタナス並木は、燃え上がった。中央部に空洞が走る黒こげの幹を包み込むような形で木は生き残っていたが、老朽化で切られ、今は切り株だけが残る。

終戦後の葺合方面 昭和21(1946年)~23年(1948年)頃か。--生田区(現中央区)より

空襲のあった朝、元町の高架上を線路伝いに避難する人々 昭和20年(1945年)3月17日と思われる。--現中央区元町高架通

焼け残った北野回教寺院 右手遠方に中山手カトリック教会が見える。昭和20年(1945年)8月撮影。--生田区中山手通2丁目(現中央区中山手通2丁目)より

生田神社には昭和20年(1945年)6月5日の空襲で焼けたクスノキが今も残る。

焼け落ちたビル街 海岸通から北に播磨町方向を望む。左側が外郭を残して全焼したオリエンタルホテル。右側は元東洋汽船のビル。

昭和20年(1945年)7月撮影。--生田区海岸通(現中央区海岸通)より

無残な姿になった異人館街 瀟洒な洋館が建ち並んでいた山手の外国人街も、すっかり焼き払われ煙突と塀を残すのみとなった。昭和20年(1945年)撮影。--生田区(現中央区)

商船三井ビル、海岸ビル、神戸市立博物館などの壁面にはたくさんの弾痕が残っている。

焼け跡に残った塀と阪急会館 阪急会館西側と三宮駅ホームの屋根。瓦礫の山になった現在のサンキタ通り付近から見る。

昭和20年(1945年)撮影。--生田区北長狭通1丁目(現中央区北長狭通1丁目)より

神戸市役所の南、東遊園地の西のオリエンタルホテル倉庫を利用して捕虜収容所があった。昭和20年(1945年)6月5日の大空襲で焼失した。

高架線だけが延びる三宮駅前 そごう神戸店屋上から北東方向に撮影。左側に駅前のロータリーが見える。手前の空地にはのちに神戸新聞会館が建設された。--葺合区小野柄通8丁目(現中央区小野柄通8丁目)より

昭和20年(1945年)3月17日と6月5日の大空襲で本殿や社務所は焼失した。ご神木の樹齢700余年と伝わるケヤキも燃えたが今も残っている。

神戸中央神学校の施設を利用して俘虜のための病院を開設していたが、昭和20年(1945年)6月5日の大空襲で焼失した。

御影町の惨状 昭和20年(1945年)撮影。--武庫郡御影町(現神戸市東灘区)

|

|

|---|---|

|

|