企画展示

兵庫県で名句の旅ができるの? そう、できるのです。

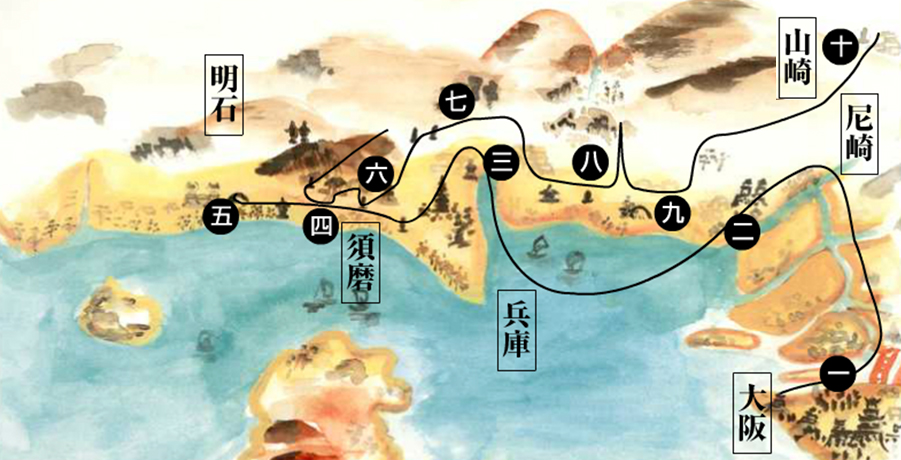

あの芭蕉は、たった二泊三日ですが、尼崎から船で兵庫の港に着き、須磨・明石の名所旧跡を見てまわりました。そこで松風・村雨の哀話や、一の谷の源平合戦などに想いをめぐらせ、すてきな文章、心をうつ名句を残しました。また、芭蕉と同じころ、銘酒で栄えた伊丹の町に鬼貫が生まれました。まごころのこもった作品をよんだ俳人で、堅苦しくなく、普段のままのことばで、読んですぐわかる句をつくりました。

それから時がたち、京都で活躍した蕪村は、灘・兵庫などに弟子や仲間が多くあって、ときどき遊びにきては、いっしょに句会を楽しみました。そればかりか、かれらのために「奥の細道」の絵巻をはじめ、すばらしい絵をたくさん描いてくれました。さらに時代が進むと、姫路・加古川といった播磨の地でも俳諧が盛んになり、すぐれた俳人が出て、全国各地の俳人と親しく交流しました。

そんな「兵庫名句の旅」をともに歩いてみませんか。

伊賀上野(現三重県上野市)の農人(のうにん)の子として生れ、一九歳の時、才をかわれて侍大将藤堂新七郎家に蝉吟の文事の相手として仕える。出仕に際しての身分は、料理人とも伝えられている。二十九歳で江戸に出、『貝おほひ』を出版。俳諧宗匠として身を立てるべく、しばらく市中で生活するが、延宝八年(一六六〇)冬、深川に草庵を設け居を移した。以後、貞享元年(一六六四)八月に「野ざらし紀行」の旅、同四年八月に「鹿島詣」の旅、十月には「笈の小文」の旅。同五年八月に帰路「更科紀行」の旅、ひきつづき元禄二年(一六八九)には「奥の細道」と、五年の間、日々を旅のなかに過ごした。当地(摂津・播磨)には貞享五年四月十九日、尼崎、兵庫、四月二十日に須磨・明石とわずか二泊三日足をとどめるのみであるが、『笈の小文』の須磨・明石の記事は作品中の圧巻と評してよい。

| 西暦(年号) | 年齢 | 芭蕉の出来事 |

|---|---|---|

| 1644(寛永二一 正保元) | 1 | 伊賀上野赤坂町に松尾与左衛門の二男として生れる。 |

| 1656(明暦二) | 13 | 二月十八日父歿。 |

| 1662(寛文二) | 19 | この頃進藤新七郎家へ出任。嗣子良忠(俳号蝉吟)に仕える。 |

| 1664(寛文四) | 21 | 重頼編『佐夜中山集』に「松尾氏宗房」で二句入集。 俳書への初入集。 |

| 1666(寛文六) | 23 | 四月二十五日、主君蝉吟二十五歳で歿 |

| 1672(寛文一二) | 29 | 一月二十五日、伊賀上野菅原社に三十番発句合『貝おほひ』を奉納。 この春江戸下向。 |

| 1673(延宝元) | 30 | この頃高野幽山の執筆をつとめる。 |

| 1675(延宝三) | 32 | 「桃青」の号で俳諧百韻興行に参加。 |

| 1676(延宝四) | 33 | 六月、帰郷。七月、甥の桃印を連れて江戸へ帰る。 |

| 1677(延宝五) | 34 | この年から四年ほど水道工事の仕事に携わったと考えられる。 |

| 1678(延宝六) | 35 | この年もしくは前年の春に宗匠として立机(りっき)。 |

| 1680(延宝八) | 37 | 冬、深川の草庵に移居。 |

| 1681(天和元) | 38 | 門人李下より芭蕉の株を贈られ、草庵をやがて「芭蕉庵」と号した。 |

| 1682(天和二) | 39 | 「芭蕉」の号で俳書に入集。十二月二十八日、江戸大火のため芭蕉庵焼失。 |

| 1683(天和三) | 40 | 一時甲州谷村に滞留。六月二十日母歿す。 冬、芭蕉庵再建。 |

| 1684(貞享元) | 41 | 八月、門人千里を伴って『野ざらし紀行』の旅に出立。 |

| 1685(貞享二) | 42 | 四月、江戸帰着。 |

| 1686(貞享三) | 43 | 春、「古池や蛙飛こむ水のおと」を巻頭に衆議判による『蛙合(かはづあわせ)』二十番を興行。 |

| 1687(貞享四) | 44 | 八月、常陸国鹿島の月見に赴く(『鹿島詣』の旅)。 十月、『笈の小文』の旅に出立。故郷伊賀上野で越年。 |

| 1688(貞享五) | 45 |

二月、伊勢神宮参拝。三月、杜国(万菊丸)と吉野を巡り、奈良・大坂へと出、四月二十日、須磨・明石を旅し、四月二十三日京に着く。 八月、姨捨山の名月を賞し(『更科紀行』の旅)、同月下旬江戸帰着。 |

| 1689(元禄二) | 46 | 三月二十七日、『奥の細道』の旅に出立。大津(膳所)で越年。 |

| 1690(元禄三) | 47 | 正月、帰郷。四月六日から七月二十三日まで国分山幻住庵に滞留。この年大津で越年。 |

| 1691(元禄四) | 48 | 正月、帰郷。四月十八日、京都嵯峨野の落柿舎に入り、五月四日まで滞在(『嵯峨日記』)。 去来・凡兆編『猿蓑』出版。十月二十九日、江戸に帰着。 |

| 1692(元禄五) | 49 | 五月中旬、新築の芭蕉庵に入る。八月以降、許六に画を習う。 |

| 1693(元禄六) | 50 | 春、『奥の細道』執筆か。三月下旬、甥の桃印歿。七月下旬より一ヵ月閉関。 |

| 1694(元禄七) | 51 | 四月、『奥の細道』清書本成る。七月、帰郷。九月、大坂へ入る。 十月十二日申ノ刻逝去。義仲寺に埋葬。 |

芭蕉は貞享五年(一六八八)の旧暦四月十九日、門人杜国を伴って大坂から尼崎に入り、海路兵庫の津に到着。翌二十日の一日の行程が、のちに作品『笈の小文』の最終章となってあらわれる。生涯での最も西方の旅となった。

四月十九日 出発

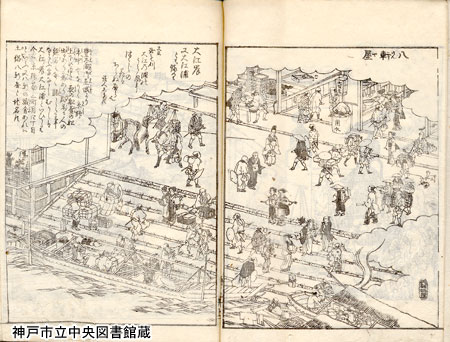

八軒家船着場・・・・八軒家の名の由来は、天満橋付近に八軒の船宿や飛脚屋が存在していたことによるのだとされている。芭蕉一行は六日間を人足と旅人が従来する喧騒の中で過ごしたようである。十九日、大川から船で水路をとって尼崎へ向かった。(「八軒家船着場跡碑」は、大阪市中央区天満橋京町付近にある)

大坂迄(おおさかまで)御状、忝(かたじけなく)拝見。此度(このたび)南都の再会、大望生々(しょうじょう)の楽(たのしみ)、ことばにあまり、離別の恨み筆に不被尽(つくされず)候。我(わが)たのもし人にしたる奴僕(ぬぼく)六(ろく)にだに別れて、弥(いよいよ)おもき物打(うち)かけ候而(て)、我等一里来る時は人々一里可行(ゆくべし)や、三里過(すぐ)る時は各(おのおの)今や三里可行や、いまだしや。梅軒(ばいけん)何がしの足の重きも道連(みちづれ)の愁(うれい)たるべきと、墨売(すみうり)がおかしかりし事ども云々(いういう)、石(いそ)の上在原寺(かみありはらでら)、井筒(ゐづつ)の井の深草生(おひ)たるなど尋(たずね)て、布留(ふる)の社(やしろ)に詣(もうで)、神杉(かみすぎ)など拝みて、こゑばかりこそむかしなりけれと詠(よみ)し郭公(ほととぎす)の比(ころ)にさへなりけるとおもしろくて滝山に昇る。帝(みかど)の御覧に入(いり)たる事、古今集に侍れば、猶(なお)なつかしきまゝに弐拾五丁わけのぼる。滝の景色言葉なし丹波市(たんばいち)、八木(やぎ)と云ふ所、耳なし山の東に泊る。

ほとゝぎす宿かる頃の藤の花

と云(いい)て、猶おぼつかなきたそがれに哀(あわれ)なるむまやに到る。今は人々旧里(きゅうり)にいたり、妻子童僕(どうぼく)のむかへて、水きれいなる水(すい)風呂に入(いり)て、足のこむらをもませなどして、大仏の法事のはなしとりゞなるべき。市兵衛は草臥(くたびれ)ながら梅額子(ばいがくし)へ巻(まき)ひけらかしに可被行(ゆかるべく)、梅軒子(ばいけんし)は孫どのにみやげねだられておはしけむなど、草のまくらのつれづれに、ふたりかたり慰(なぐさみ)て、十二日、竹の内いまが茅舎(ぼうしゃ)に入(いる)。うなぎ汲入(くみいれ)たる水瓶(みずがめ)いまだ残りて、わらのむしろの上にて茶・酒もてなし、かの、布子(ぬのこ)うりたしと云(いい)けん万菊(まんぎく)のきり物のあたひは彼におくりて過(すぐ)る。おもしろきもおかしきもかりのたはぶれにこそあれ。実(じつ)のかくれぬものを見ては、身の罪かぞへられて、万菊も暫(しばし)落涙おさへかねられ候。

当麻(たいま)に詣(もうで)て万(よろづ)のたつときも、いまを見るまでの事にこそあなれと、雨降出(ふりいで)たるを幸(さいわい)にそこゝに過(すぎ)て、駕籠(かご)かりて太子(たいし)に着(つく)。誓田八幡(こんたはちまん)にとまりて、道明寺(どうみょうじ)・藤井寺(ふじいでら)をめぐりて、つの国大江(おおえ)の岸にやどる。いまの八間屋(はちけんや)久左衛門あたりなり。

杜若(かきつばた)語るも旅のひとつかな 愚句

山路の花の残る笠の香(か) 一笑(いっしょう)

朝月夜(あさづくよ)紙干(ほす)板に明初(あけそめ)て 万菊

二十四句にてやむ。

十九日あまが崎出船。兵庫に夜泊(やはく)。相国(しょうこく)入道の心をつくされたる経の島・わだのみ崎・わだの笠松・内裏(だいり)やしき・本間が遠箭(とおや)を射て名をほこりたる跡などきゝて、行平(ゆきひら)の松風・村雨の旧跡、さつまの守(かみ)の六弥太(ろくやた)と勝負したまふ旧跡かなしげに過行(すぎゆき)、西須磨に入(いり)て、幾夜寝覚(ねざめ)ぬとかや関屋の跡も心とまり、一の谷・逆落(さかおと)し・鐘懸(かねかけ)松、義経の武功おどろかれて、てつかひが峰に昇れば、須磨・あかし左右にわかれ、あはぢ嶋・丹波山(たんばやま)、かの海士(あま)が古里(ふるさと)田井(たい)の畑(はた)村など、めの下に見おろし、天皇(すめらぎ)の皇居(みやい)はすまの上野と云(いえ)り、其代(そのよ)のありさま心に移りて、女院(にょいん)おひかゝへて舟に移し、天皇を二位殿の御袖によこ抱(だき)にいだき奉りて、宝剣・内侍所(ないしどころ)あはたゝしくはこび入(いれ)、或(ある)は下々(しもじも)の女官は、くし箱・油壺をかゝへて、指櫛(さしぐし)・根巻(ねまき)を落しながら、緋(ひ)の袴(はかま)にけつまづき、臥転(ふしまろ)びたるらん面影(おもかげ)、さすがにみるこゝちしてあはれなる中に、敦盛(あつもり)の石塔にて泪(なみだ)をとゞめ兼(かね)候。磯近き道のはた、松風のさびしき陰に物古(ふ)りたるありさま、生年(しょうねん)捨六歳にして戦場にのぞみ、熊谷(くまがい)に組(くん)でいかめしき名を残し得る。其(その)日のあはれ、其(その)時のかなしさ、生死事大(しょうじじだい)無常迅速、君わするゝ事なかれ。此(この)一言(いちごん)梅軒子へも伝度(つたえたく)候。須磨寺(でら)のさびしさ、口を閉(とじ)たるばかりに候。蝉折(せみおれ)・こま笛・料足十疋(ぴき)、見るまでもなし。此(この)海見たらんこそ物にはかへられじと、あかしよりすまに帰りて泊る。

廿一日布引(ぬのびき)の滝に登る。山崎道(みち)にかゝりて、能因の塚・金竜寺の入相(いりあい)の鐘を見る。花ぞちりけるといひし桜も若葉に見えて又おかしく、山崎宗鑑(そうかん)屋鋪(やしき)、近衛(このえ)どのゝ、宗鑑がすがたを見れば餓鬼(がき)つばた、と遊(あそば)しけるをおもひ出(いで)て、

有難(ありがた)きすがた拝まんかきつばた

と心の内に云(いい)て、卯月廿三日京に入る。

三月十九日伊賀上野を出(いで)て三十四日。道のほど百三十里。此内(このうち)舩十三里、駕籠四十里、歩行路(かちぢ)七十七里、雨にあふ事十四日。

滝の数 七つ

竜門(りゅうもん)

西河(にじこう)

蜻めい(セイメイ)

蝉(せみ)

布留(ふる)

布引(ぬのびき)

箕面(みのお)

古塚 十三

兼好塚 哥(うた)塚

乙女(おとめ)塚

忠度(ただのり)塚

清盛(きよもり)

石塔敦盛(あつもり)塚

人丸(ひとまる)塚

松風村雨(まつかぜむらさめ)塚

通盛(みちもり)塚

越中前司盛俊(えつちゅうのぜんじもりとし)塚

河原太郎兄弟(かわらたろうきょうだい)塚

良将楠(くすのき)が塚

能因法師塚

峠 六つ

琴引(ことひき)

臍(ホソ)峠

野路(やじ)

小仏(ことぼけ)峠

くらがり峠

当麻岩や峠

樫尾(かしお)峠

七つ

粧(けわい)坂

西河上ぢいが坂

うばが坂

宇野(うの)坂

かぶろ坂

不動坂

生田(いくた)小野坂

山峯 六つ

国見山(くにみやま)

安禅嶽(あんぜんだけ)

高野山

てつかいが峯

勝尾寺(かちおでら)ノ山

金竜寺ノ山

此外(このほか)橋の数、川の数、名もしらぬ山々、書付(かきつけ)にもらし候。以上

卯月廿五日 万菊(まんぎく)

桃青

惣七(そうしち)様

神崎の渡しを通過し、陸路中国街道をとったとすると、芭蕉一行は現在の長洲中通りを築地の港まで南下したことになる。土地の人の話では、この道は平安期にまで遡り、近世期の中国街道にあたる道かと思われる。水都尼崎城下の数少ない面影を今日に伝えている。

土地の方によると、馬をつないだ石とか。真相は不明。

先の震災で砂洲の上に発展した築地本町の町並みはがらりと変わった。芭蕉一行はこの築地の港から海路兵庫の津をめざした。

兵庫の津には旧暦四月十九日の夕刻過ぎに到着。当時は小型の三十石ほどの舟で岸に着けたと思われる。この日はそのまま宿に身を投じ、翌朝和田の笠松、清盛の供養塔を見やりながら、一路須磨へ向けて歩を進めた。

『摂津名所図会』には鎌倉の執権北条貞時が平氏一門の供養のために建立したと伝える。いつの時代にこれを敦盛の供養塔としたかは不明だが、いつの間にかこれを敦盛塚と称したのである。芭蕉一行もこの石塔に涙をした。

おそらく芭蕉一行は鉄拐山頂までの最短離にあたる尾根ぞいを登ったものであろう。参考に山頂附近の案内板を掲げておく(写真)。ここから田井畑村を遠望し、かつての内裏跡を眼下に見おろした。

なお、『笈の小文』の叙述は、この鉄拐山からの眺望によって最終のしめくくりをする。

人丸塚は古くは現在の明石城内の地にあったと伝えられているが、元和元年(一六一五)、明石城築城の折、城の東の山に人丸社と別当月照寺を造営し、以後、この山を人丸塚と称した。なお、現在の月照寺の楼(山)門はかつての明石城の切手門を移築したものである。

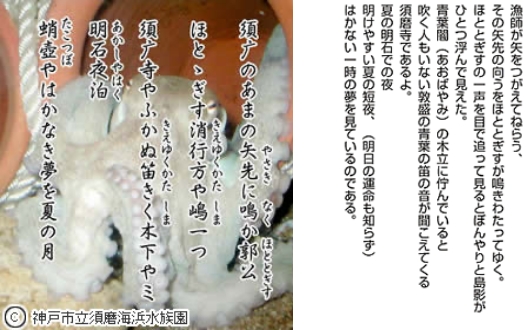

人丸山といってもさほどの高さはないが、芭蕉・杜国一行は、この山頂から海を隔てて淡路島を臨んだものであろう。現在、この地に「蛸つぼや」(本文参照)の句碑が建っている。

旧街道から人丸山(塚)まで三丁(三百五十メートル)程、ここからふたたび須磨へ向けてひき返した。

明石の街道沿いにある忠度塚。

真言宗須磨寺派の本山。芭蕉訪問の当時は境内に十三坊を誇っていたという。義経が納めたと伝わる敦盛ゆかりの小枝の笛(青葉の笛)を見たいと思ったようであるが、拝観料が高くそれにはおよばないと手紙に書き残している。

中納言行平が須磨に配流中、田井畑村の村長の娘松風・村雨の姉妹を寵愛した。出会いから三年が経ち、行平は都へ帰り、姉妹は行平の住居のかたわらに庵を結び、遠く行平の無事を祈ったといわれている、その旧跡。なお、松風・村雨姉妹の墓が伝存する。写真向かって左が姉の松風、右が妹の村雨の墓と伝えられる。

現在の関守稲荷神社に関屋跡の案内板がある。古くから関守稲荷を須磨の関所の守護神とする。『金葉和歌集』所収の源兼昌の「淡路島かよふ千鳥のなく声にいくよねざめぬ須磨の関守」の一首で名高い旧跡。なお、写真の石柱には、表面に「長田宮」側面右に「川東左右関屋跡」と刻まれていて、現光寺から掘り出されたものだという。こちらを関屋跡とする考えもある。

盛俊塚・・・源平合戦の際、ひよどり越えの急襲により源氏方の猪俣小平太と組み討ちとなる。その平家の大将の供養塚。当時もおそらく街道筋からはずれた場所にあったと思われる(「兵庫名所記」ほか)から、遠望、もしくは逢拝のかたちをとったかと推測される。以降通盛塚(平通盛、行年三十にて討死)、楠塚(現在湊川神社境内)、河原太郎兄弟塚(武蔵の河原太郎・次郎の供養塚)と西国街道をたどり塚印の松を目前に、もしくは見やりながら通過したのであろう。ちなみに写真は現在の祠(ほこら)と石碑である。

※番外

忠度塚と称されるものに「首塚」「胴塚」があるが、このたびの実地踏査をとおしての所見は、この二つの塚への直接の参詣の考えをとらなかった。前記二つの塚は街道を比較的大きくはずれる点に多少の疑念をもったからである。なお、惣七宛杜国書簡の記載順に注目する必要もあろうかと思うが、残考とすべき事柄である。

旧西国街道・・・四月二十一日、この日須磨を出立した芭蕉一行は、一路西国街道をたどり、ここから先の生田川につきあたり川沿いを北上し、布引の滝を訪ねた。

布引の滝を一見後、ふたたび道を西国街道にとり、旧蹟乙女塚に立寄る。

四月二十一日の宿泊地は定かではない。惣七宛杜国書簡によれば、乙女塚から箕面へと向かったようである。箕面の滝を見、勝尾寺に参詣した。

二十二日、おそらく芭蕉一行は高槻の北にある名刹「金龍寺」に詣で、能因塚を尋ね、西国街道を京をめざして歩を進める。この日、山崎の宗鑑屋敷跡を一見し、ここで「有難きすがた拝まんかきつばた」の一句を得る。現在は街道筋の個人宅前に昭和に建立された句碑一基がある。また、ここから数軒京都寄りの個人宅内には「宗鑑井」が現役の姿で今日に伝えられている。

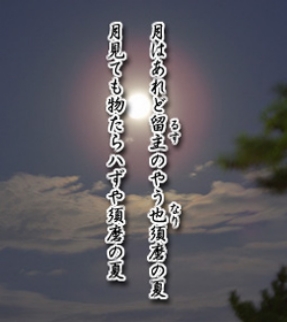

須磨は秋に限るようである。

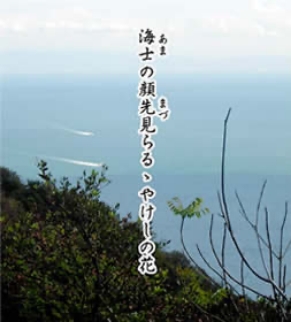

四月中旬の空にはいまだ春の名残が感じられ、はかないはずの夏の短夜の月もひとしお美しい。まだ明けやらぬ山々は若葉で黒くおおわれている。ほととぎすが鳴きわたるはずの夜明け方、ようやく海の方から明けはじめてきたが、上野とおぼしきこの須磨寺の高台の地からは、実りはじめた麦の穂の波がうち寄せて見え、海士(あま)の家々には白げしの花が波頭と見まがうほどにぽつりぽつりと跳められる。

この地は東須磨・西須磨・浜須磨と三ヵ所に分かれている。とくにこれといった生業(なりわい)があるようにも見えず、行平(ゆきひら)中納言の「藻塩たれつつ」と詠まれた古くからの土地ではあるが、今はそのような姿もまったく見られない。きすご(鱚・きす)という魚を網で捕って浜辺の砂の上に干し散らかしているのを、鳥が飛んで来てくわえて逃げてしまう。これをとがめて弓を射ておどしているのは海士の所業とも思わない。もしかすると、かつての源平合戦の名残がいまだにこのような事をさせているのかと因果深く思いやられるのである。この日、鉄拐山に登ることにした。道案内にと頼んだ子がいやがり、色々に理由をつけてくるのを、ああいい、こういいしてなだめすかし、「麓(ふもと)の茶屋でご馳走しょう」などというその言葉に渋々その子供も承知したようであった。この子はかの義経をひよどり越に案内した「熊五(時に十六歳)よりは四歳ほど年下に見えるのだが、高山への道案内となってくれた。曲がりくねった岩道をはい登り、すべり落ちそうになること数度、つつじや根笹につかまり、息を切らし汗にぬれながら、ようやく頂上へとたどり着けたのはこの道案内の童(わらわ)先生のおみあげであった。

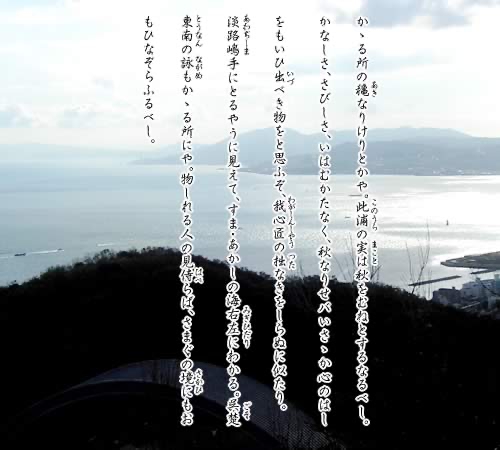

かかる所の秋なりけり」と「源氏物語」にあるように、この須磨の浦は風情において秋にまさるものはない。今は夏で季節を逸してはいるが、哀しさ、寂しさはさすがに言いようもなく、もし秋であったならば、少しばかりの心を端(は)を古人にならって申し述べるところであるが、、、、、、、、、否そう思うのは私自身が詩才に乏しいことに気づいていないからであろう。

ここ鉄拐からは淡路島が手にとどくばりの距離にあり、須磨・明石の海が左右に見わたせ、杜甫(とほ)が「呉楚東南(ごそとうなん)に折け、乾坤日夜浮ぶ」と詠んだ景色もこのような所であったのだろう。物を知る人ならば、ほかに色々な景勝地の表現をここに重ねあわせるに違いない。

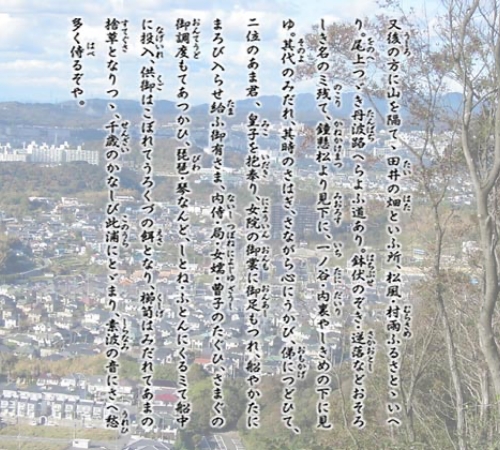

さて、今背にしている方向、山一つを隔てて田井畑がある。ここは海女の姉妹松風・村雨の故郷だと伝えられている。尾根続きに丹波へ通じている道もある。鉢伏のぞき・逆落しなど、恐ろしい名ばかりが残っていて、少し下って鐘懸松より見おろすと、一の谷や内裏の屋敷跡が眼下にある。そのころの戦乱、源平合戦の様子が目のあたりに思い起こされ、様々な面影が次から次へと浮んでくる。二位の尼君(あまぎみ)が、皇子(みこ)を抱き参らせているさま、建礼門院がお召し物の裾(すそ)に足がからまり屋形船(やかたふね)の中に転ぶように入られる御様子、内侍(ないし)・局(つぼね)・女嬬(によじゆ)・曹司(ぞうし)らが色々なお道具類を持ち運びかねているさま、琵琶・琴などを敷物や蒲団(ふとん)にくるんで船中に投げ入れるさま、そうかと思うと、天皇の召し上がり物は海にこぼれて魚の餌(え)となり、櫛笥(くしげ)は乱れ散って、漁師も捨てて顧りみない海藻(かいそう)と同じ有様である。そのような回想に耽(ふけ)っていると、いま、千年の後にも人々の悲しみはこの須磨の浦に残っていて、打ち寄せる白波の音にまで、悠久の哀(かな)しさが込められているようであった。

大坂迄(おおさかまで)御状、忝(かたじけなく)拝見。此度(このたび)南都の再会、大望生々(しょうじょう)の楽(たのしみ)、ことばにあまり、離別の恨み筆に不被尽(つくされず)候。我(わが)たのもし人にしたる奴僕(ぬぼく)六(ろく)にだに別れて、弥(いよいよ)おもき物打(うち)かけ候而(て)、我等一里来る時は人々一里可行(ゆくべし)や、三里過(すぐ)る時は各(おのおの)今や三里可行や、いまだしや。梅軒(ばいけん)何がしの足の重きも道連(みちづれ)の愁(うれい)たるべきと、墨売(すみうり)がおかしかりし事ども云々(いういう)、石(いそ)の上在原寺(かみありはらでら)、井筒(ゐづつ)の井の深草生(おひ)たるなど尋(たずね)て、布留(ふる)の社(やしろ)に詣(もうで)、神杉(かみすぎ)など拝みて、こゑばかりこそむかしなりけれと詠(よみ)し郭公(ほととぎす)の比(ころ)にさへなりけるとおもしろくて滝山に昇る。帝(みかど)の御覧に入(いり)たる事、古今集に侍れば、猶(なお)なつかしきまゝに弐拾五丁わけのぼる。滝の景色言葉なし丹波市(たんばいち)、八木(やぎ)と云ふ所、耳なし山の東に泊る。

ほとゝぎす宿かる頃の藤の花

と云(いい)て、猶おぼつかなきたそがれに哀(あわれ)なるむまやに到る。今は人々旧里(きゅうり)にいたり、妻子童僕(どうぼく)のむかへて、水きれいなる水(すい)風呂に入(いり)て、足のこむらをもませなどして、大仏の法事のはなしとりゞなるべき。市兵衛は草臥(くたびれ)ながら梅額子(ばいがくし)へ巻(まき)ひけらかしに可被行(ゆかるべく)、梅軒子(ばいけんし)は孫どのにみやげねだられておはしけむなど、草のまくらのつれづれに、ふたりかたり慰(なぐさみ)て、十二日、竹の内いまが茅舎(ぼうしゃ)に入(いる)。うなぎ汲入(くみいれ)たる水瓶(みずがめ)いまだ残りて、わらのむしろの上にて茶・酒もてなし、かの、布子(ぬのこ)うりたしと云(いい)けん万菊(まんぎく)のきり物のあたひは彼におくりて過(すぐ)る。おもしろきもおかしきもかりのたはぶれにこそあれ。実(じつ)のかくれぬものを見ては、身の罪かぞへられて、万菊も暫(しばし)落涙おさへかねられ候。

当麻(たいま)に詣(もうで)て万(よろづ)のたつときも、いまを見るまでの事にこそあなれと、雨降出(ふりいで)たるを幸(さいわい)にそこゝに過(すぎ)て、駕籠(かご)かりて太子(たいし)に着(つく)。誓田八幡(こんたはちまん)にとまりて、道明寺(どうみょうじ)・藤井寺(ふじいでら)をめぐりて、つの国大江(おおえ)の岸にやどる。いまの八間屋(はちけんや)久左衛門あたりなり。

杜若(かきつばた)語るも旅のひとつかな 愚句

山路の花の残る笠の香(か) 一笑(いっしょう)

朝月夜(あさづ くよ)紙干(ほす)板に明初(あけそめ)て 万菊

二十四句にてやむ。

十九日あまが崎出船。兵庫に夜泊(やはく)。相国(しょうこく)入道の心をつくされたる経の島・わだのみ崎・わだの笠松・内裏(だいり)やしき・本間が遠箭(とおや)を射て名をほこりたる跡などきゝて、行平(ゆきひら)の松風・村雨の旧跡、さつまの守(かみ)の六弥太(ろくやた)と勝負したまふ旧跡かなしげに過行(すぎゆき)、西須磨に入(いり)て、幾夜寝覚(ねざめ)ぬとかや関屋の跡も心とまり、一の谷・逆落(さかおと)し・鐘懸(かねかけ)松、義経の武功おどろかれて、てつかひが峰に昇れば、須磨・あかし左右にわかれ、あはぢ嶋・丹波山(たんばやま)、かの海士(あま)が古里(ふるさと)田井(たい)の畑(はた)村など、めの下に見おろし、天皇(すめらぎ)の皇居(みやい)はすまの上野と云(いえ)り、其代(そのよ)のありさま心に移りて、女院(にょいん)おひかゝへて舟に移し、天皇を二位殿の御袖によこ抱(だき)にいだき奉りて、宝剣・内侍所(ないしどころ)あはたゝしくはこび入(いれ)、或(ある)は下々(しもじも)の女官は、くし箱・油壺をかゝへて、指櫛(さしぐし)・根巻(ねまき)を落しながら、緋(ひ)の袴(はかま)にけつまづき、臥転(ふしまろ)びたるらん面影(おもかげ)、さすがにみるこゝちしてあはれなる中に、敦盛(あつもり)の石塔にて泪(なみだ)をとゞめ兼(かね)候。磯近き道のはた、松風のさびしき陰に物古(ふ)りたるありさま、生年(しょうねん)捨六歳にして戦場にのぞみ、熊谷(くまがい)に組(くん)でいかめしき名を残し得る。其(その)日のあはれ、其(その)時のかなしさ、生死事大(しょうじじだい)無常迅速、君わするゝ事なかれ。此(この)一言(いちごん)梅軒子へも伝度(つたえたく)候。須磨寺(でら)のさびしさ、口を閉(とじ)たるばかりに候。蝉折(せみおれ)・こま笛・料足十疋(ぴき)、見るまでもなし。此(この)海見たらんこそ物にはかへられじと、あかしよりすまに帰りて泊る。

廿一日布引(ぬのびき)の滝に登る。山崎道(みち)にかゝりて、能因の塚・金竜寺の入相(いりあい)の鐘を見る。花ぞちりけるといひし桜も若葉に見えて又おかしく、山崎宗鑑(そうかん)屋鋪(やしき)、近衛(このえ)どのゝ、宗鑑がすがたを見れば餓鬼(がき)つばた、と遊(あそば)しけるをおもひ出(いで)て、

有難(ありがた)きすがた拝まんかきつばた

と心の内に云(いい)て、卯月廿三日京に入る。

三月十九日伊賀上野を出(いで)て三十四日。道のほど百三十里。此内(このうち)舩十三里、駕籠四十里、歩行路(かちぢ)七十七里、雨にあふ事十四日。

此外(このほか)橋の数、川の数、名もしらぬ山々、書付(かきつけ)にもらし候。以上

卯月廿五日 万菊(まんぎく)

桃青

惣七(そうしち)様

『笈の小文・更科紀行 芭蕉紀行集2』 弥吉菅一他著 昭和四十三年五月 明玄書房

『俳文芸と背景』 笠井清著 昭和五十六年六月 明治書院

『尼崎市史 第二巻』 岡本静心他編 昭和四十三年三月 尼崎市役所

『改訂版 須磨の歴史散歩』 田辺眞人著 平成九年三月 神戸市須磨区役所

『明石と芭蕉』 上月乙彦・黒田義隆・黒部享著 昭和四十二年四月 木村書店

『兵庫の街道いまむかし』 神戸新聞社編 昭和六十一年五月 神戸新聞出版センター

『芭蕉の本』(全7冊・うち別冊1) 一九七〇 昭和四十五・角川書店

『芭蕉』(増補国語国文学研究史大成12)一九七七 昭和五十二・三省堂

『芭蕉講座』(全5冊)一九八二~八五 昭和五十七~六十・有精堂

『校本芭蕉全集』(全10巻) 一九八七~一九九一 昭和六十二~平成三・富士見書房

『新編芭蕉大成』 尾形仂他編 一九九九 平成十一・三省堂

『新修芭蕉傳記考説』 「行實篇」 阿部正美著 昭和五十七年(一九八二年)五月 明治書院

『芭蕉年譜大成』 今栄蔵著 平成六年(一九九四年)六月 角川書店

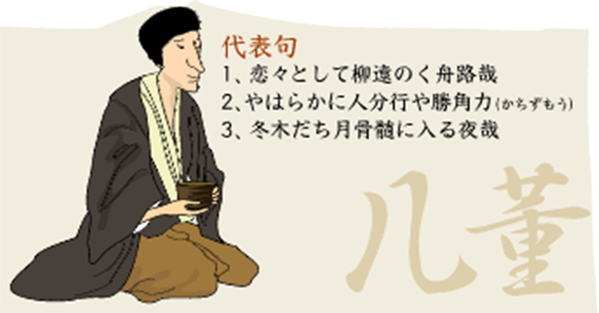

上島鬼貫(うえしまおにつら)は、俳諧に文芸性を発見した俳人とされています。

古歌のもじりや言葉遊びを専らとするそれまでの俳諧を文学作品に高めたのです。また、鬼貫は、『独ごと』という本のなかで、「まことの外に俳諧なし」の名言を掲げて、独自の俳論を展開しました。

鬼貫が伊丹に生まれた頃、すでに伊丹では貞門流の俳人が活躍しており、鬼貫も幼い頃から俳諧に親しんでいました。物心のつく頃には裕福な酒造家の旦那衆の遊芸として俳諧が大流行し、伊丹独特の作風とされる「伊丹風」を展開していきました。一時はその中で頭角を現した鬼貫でしたが、やがて「もっと深い奥があるのではないか」と疑問を抱くようになり、ついに「まことの俳諧」に到達しました。

『鬼貫句選』の編者炭太祇は、「芭蕉翁にこの翁(鬼貫)を東西に左右し」と述べ、鬼貫を芭蕉と並べて賞賛しています。俳諧史上、その頂点には松尾芭蕉がいますが、鬼貫もまた真剣に俳諧のあり方を追求した俳人として高く評価されています。

| 西暦(年号) | 年齢 | 鬼貫の出来事 |

|---|---|---|

| 1763(宝歴13) | 1 | テキストがテキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります |

| 1765(明和2) | 3 | 入りますテキストが入りますテキストが入ります |

| 1770(明和7) | 8 | テキストがテキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります |

| 西暦 | 年齢 | 鬼貫の出来事 |

|---|---|---|

| 1661(万治4) | 1 | 4月4日、現・兵庫県伊丹市に酒造家の3男として生まれる。 |

| 1668(寛文8) | 8 | 俳諧を始める。 |

| 1673(寛文13) | 13 | 京の俳人・松江重頼の門人になる。 |

| 1674年(延宝2) | 14 | 京から移住した池田宗旦の門人になる。京の北村季吟に句をほめられる。 |

| 1674(延宝4) | 16 | 西山宗因の新風に心を寄せる。「上島竹松丸」の名で俳書に初めて入集。 |

| 1678(延宝6) | 18 | 宗旦編『当流籠抜』で「鬼貫」号を初めて用いる。 |

| 1680年(延宝8) | 20 | 西山宗因に「そなたは行く行く天下に名を知れん人ぞ」と賞される。 |

| 1681(延宝9) | 21 | この頃から当風の俳諧に疑問を抱き始める。 |

| 1684(貞享1) | 24 | 春、有馬に滞在し、9月に『有馬日書』を刊行。 |

| 1685(貞享2) | 25 | 春、「まことのほかに俳諧なし」と悟ったと『独ごと』に記す。大坂へ出たのはこの年か。 |

| 1686(貞享3) | 26 | 初めての出仕の話があり、江戸に出向いたが不成立となる。江戸で越年。 |

| 1687(貞享4) | 27 |

5月、三池藩に仕える。京都役目か。 7月、伊丹の俳人鸞動の墓に句を手向ける。 |

| 1689(元禄2) | 29 | 9月、三池藩を辞す。伊丹に帰り、その後、大坂に住む。 |

| 1690(元禄3) | 30 | 5月、俳道大悟を世に問う『大悟物狂』刊。 |

| 1691(元禄4) | 31 | 6月、大和郡山藩に仕える。大坂役目。 |

| 1692(元禄5) | 32 | 『誹諧高すな子』の序文で「まこと」の語を初めて用いる。 |

| 1695(元禄8) | 35 | 1月、大和郡山藩を辞す。2月、大坂中心の生活を終え、伊丹に帰る。 |

| 1699(元禄12) | 39 | 伊丹領主近衛家の家来分に成される |

| 1700(元禄13) | 40 | 6歳の長男永太郎を亡くし慟哭。上島家の菩提寺・墨染寺に葬る。 |

| 1701(元禄14) | 41 | 秋、昆陽池に近い住居に子葉(赤穂浪士大高源吾)が一泊。 |

| 1703(元禄16) | 43 | 2月、京に移住。 |

| 1704(宝永3) | 44 | 東山双林寺で行われた芭蕉追悼万句興行に出座 |

| 1708(宝永5) | 48 | 5月、大野藩に仕える。京都留守居役。 |

| 1718(享保3) | 58 | 有賀長伯より古今集誹諧歌の伝授を受ける。俳論書『独ごと』刊。 12月、大坂へ移住。 |

| 1724(享保9) | 64 | 自伝『藤原宗邇伝』を書き上げる。 |

| 1727(享保12) | 67 | 俳諧活動の記録『仏兄七久留万』の序文を書く。 |

| 1733(享保18) | 73 | 剃髪して名を「即翁」と改める。 |

| 1734(享保19) | 74 | 12月、妻死去。大坂鳳林寺に葬る。 |

| 1738(元文3) | 78 | 8月2日、老衰のため死去。 |

『独り言』とは、上島鬼貫が58歳の時に書いた俳論書。亨保3年刊。

「まことの外に俳譜なし」をテーマとして、上巻に俳論、下巻に随筆風の文章を配し「まこと」に基づく俳譜観や自然観などを展開している、当時のベストセラー本です。

伊丹の町は荒木村重の時代に有岡城下の在郷町として急速に発展しました。酒造りは慶長ごろから始まりましたが、江戸時代に入り、伊丹が近衛家の領地になると、その財源として奨励庇護され飛躍的な展開を遂げました。百軒近い酒造家から年間十数万石の清酒が生産されました。酒は江戸に大量出荷され、京の都では伊丹酒の店が繁盛し、伊丹は名酒の産地として天下に名を知られました。酒造業で得た富は酒造家の旦那衆を中心として俳諧・茶道などあらゆる文芸遊芸に注がれ、京大坂の一流の文化が伊丹に花を咲かせました。

井原西鶴は小説『西鶴織留』の巻一に当時の伊丹を描き、「津の国のかくれ里」と題しています。公家領であった伊丹には、藩領下の町とは違ったのびやかな気風が育ちました。酒造業の繁栄とそれに伴う江戸・京・大坂との交流、西国街道沿いにある地の利、これらが相まった、豊かで文化的レベルの高い町、近世の「かくれ里」が伊丹郷です。

「也雲軒」は、延宝2年(1674年)に京都からやって来た池田宗旦の住まいで、伊丹俳人の俳諧学校となった所。場所は、井筒町にあった金剛院末寺北の坊是則院。現在の伊丹市宮ノ前3丁目のあたりにあった。宗旦は京の人。俳号、也雲軒ほか。貞門の俳人松江重頼の高弟で、和漢の学問にすぐれた実力ある俳人。重頼の供をして伊丹にはじめて訪問し、酒にひかれてそのまま伊丹に移り住んだ。時に宗旦39歳、鬼貫は14歳だった。

鬼貫をはじめとする伊丹俳人は、也雲軒で宗旦から古典や俳諧について学び、宗匠を得た伊丹俳壇は活気づき、個性ある地方俳壇を形成した。宗旦監修のもと、『当流籠抜』『俳諧無分別』『三人蛸』『かやうに候もの八青人猿風鬼貫にて候』『野梅集』『伊丹生俳諧』などの伊丹俳書が出版された。

也雲軒には一流の歌人や俳人が出入りし、そのなかには、談林俳諧の祖西山宗因や浮世草子作家の井原西鶴などの姿もあった。

涼しさをこの松でもった軒端哉 西鶴

(也雲軒にあった大きな松に託した挨拶句)

元禄6年(1693年)、58歳で宗旦が亡くなるとともに、也雲軒もその使命を終えた。

宗旦の墓は光明寺に、過去帳は本泉寺にある。

蕪村は、気品と遊び心にあふれた俳人であり、画家です。芭蕉の死に遅れること、20年にして生を受け、江戸中期、俳諧の歴史では「中興俳諧」呼ばれる時期に活躍しました。芭蕉復興の時代、蕪村も芭蕉を深く尊敬し、大きな影響を受けながら句づくりにいそしんだのはいうまでもありません。ただその作品は、芭蕉とはひと味ちがったふうを見せています。句の数2千8百余、芭蕉の3倍ちかい数の、すてきな句を残しました。

蕪村は、俳人だっただけでなく、画家としてもすぐれた絵をたくさん描きました。本業は、むしろ画家といってさしつかえありません。南画とか文人画といわれる絵で、有名な池大雅に匹敵すると評価されています。また、俳諧の要素を取り入れた俳画にも腕をふるい、見る者の心を和ませ、笑いをさえもよおさせるような、滑稽洒脱な絵を描きました。

蕪村は、享保元年(1716)に大阪の郊外、毛馬という村に生まれました。幼少時のことはわかっていませんが、20歳のころ江戸に出て、そこで俳諧や絵を学びました。36歳のとき、京にやってきて、しばらくは雲水のような生活を続けましたが、やがて京都に腰を落ち着けました。画家として名声を得るようになったころ、俳諧宗匠となり、以後終生、いわば二足のわらじをはくような活動を続けました。

蕪村は、灘や兵庫の風雅な人びとと交流があり、手紙のやりとりだけでなく、度たびこの地を訪れました。そんな兵庫とのゆかりについて、いくつかご紹介することにします。

| 西暦 | 年齢 | 蕪村の出来事 |

|---|---|---|

| 1716 | 1 | 摂津国東成郡毛馬(現大阪市都島区毛馬町)に生まれる。 |

| 1735 | 20 | このころ郷里を去って江戸に下る。 |

| 1737 | 22 | 江戸の俳人夜半亭巴人に入門、日本橋石町に住む。 |

| 1738 | 23 | 『夜半亭歳旦帖』などにはじめて自作入集。初号「宰島」。 |

| 1742 | 27 | 6月、師巴人死去。以後北関東に流寓、また奥州遊歴。 |

| 1744 | 29 | 宇都宮ではじめて『歳旦帖』を自撰・出版。「蕪村」号の初出。 |

| 1745 | 30 | このころ晋我追悼詩「北寿老仙をいたむ」を詠作。 |

| 1751 | 36 | 秋8月、上洛。この前後しばらく雲水のような身だったか。 |

| 1754 | 39 | 春か夏に、丹後におもむき、宮津の見性寺に奇寓。 |

| 1757 | 42 | 9月帰洛。在丹後中、画作多し。 |

| 1760 | 45 | このころ「とも」と結婚か。また「与謝(よざ)氏」を名乗る。 |

| 1766 | 51 | 6月から旧知と三菓社句会開始。秋、讃岐におもむく。 |

| 1767 | 52 | 3月、宋屋一周忌のため帰洛。再び讃岐へ。画業多し。 |

| 1768 | 53 | 4月、帰洛。四条烏丸東入ルに居住。句会再開。 |

| 1770 | 55 | 3月、俳諧宗匠となり、夜半亭二世を襲名。 |

| 1771 | 56 | 春、歳旦帖『明和辛卯春』刊。8月、池大雅と「十便十宜画帖」を競作。 このころ、画号「謝春星・謝長庚」など。 |

| 1772 | 57 | 秋、夜半亭社中の撰集『其雪影』刊。 |

| 1773 | 58 | 秋、連句集『此ほとり』刊。また撰集『あけ烏』刊。 |

| 1774 | 59 | このころから大阪の上田秋成や名古屋の暁台と親交。 |

| 1776 | 61 | 洛東金福寺境内に芭蕉庵の再興を企て、同時に写経社会を結成。9月、撰集『続明烏』刊。ひとり娘「くの」結婚。 |

| 1777 | 62 | 春、春興帖『夜半楽』刊、中に俳詩「春風馬堤曲」を収める。夏、「新花摘」執筆。5月くの離縁。弟子大魯、大阪より兵庫に移住。 |

| 1778 | 63 | 3月、几董と兵庫の大魯を訪問。この前後「奥の細道図」多作。画号「謝寅」を使用しはじめる。11月、大魯死去(享年50)。 |

| 1779 | 64 | 10月、大魯の遺句集『大魯句選』。序文を蕪村が寄せる。 |

| 1780 | 65 | 冬、几董との両吟連句集『ももすもも』刊。 |

| 1781 | 66 | 5月、金福寺内に芭蕉庵竣工。 |

| 1782 | 67 | 3月、吉野へ花見に行く。5月、『花鳥篇』刊。 |

| 1783 | 68 | 3月、芭蕉百回忌追善会に出座。9月、宇治田原に遊ぶ。 その後病臥。『五車反古』に序文を書く。12月25日未明死去。 |

| 1784 | 1月葬送、金福寺に埋葬。追悼集『から檜葉』刊。冬『蕪村句集』刊。 | |

| 1788 | 1月、京都大火で、几董罹災。 | |

| 1789 | 10月、士川の伊丹別業で几董急死(享年49)。 |

几董と士川の両人が、茶室で対話しています。この場面の事情を説明しておきましょう。

几董は、師の蕪村が天明3年(1783)12月に逝去したのち、その追悼集や句集を出版して顕彰にあたり、しばらくして蕪村の夜半亭を継承しました。生前の蕪村が、いちばん信頼し、実力をたかく買っていた几董がその跡継ぎになるのは、しごく当然のなりゆきといえます。そして、京阪や北摂、あるいは灘・兵庫の多くの俳人と交流を重ねながら、積極的な俳諧活動を展開していました。

ところが、天明8年1月に京の町の大半をなめつくす大火災が発生し、几董もこれに罹災しました。それからは、畿内の知り合いを転々とする生活を余儀なくされました。

翌寛政元年10月、灘の士川を訪れたあと、伊丹にある別業(別荘)に招かれ、いっしょに出かけました。そこで酒杯をかさね、歓談するうちに、几董は急に倒れ、そのまま帰らぬ人となりました。人並み以上に酒を愛した几董は、その酒に命を奪われたともいえますが、それもひとつの運命であるといわないわけにはいきません。

この場面は、士川のその別業にあったと思われる茶室で対座しているところとしました。そこではきっと、亡き師蕪村の思い出話に花が咲いたことでしょう。そうした思い出の話題を、いくつかのメニューとしてお見せすることにしました。

寛保元年(1741)、京都に生まれる。高井氏。父は、几圭また宋是と号する俳人で、その師は巴人といい、蕪村の師でもあった。幼いころから俳諧をたしなみ、蕪村の夜半亭襲名を機に蕪村に入門。以後、夜半亭の俳諧活動の支えとして、師の篤い信頼を得る。夜半亭が出版した撰集のほとんどの清書をしたり、蕪村の連句の相手をかならず勤めるなど、蕪村にとってなくてはならぬ弟子だった。清書した書は、『其雪影』『あけ烏』『続明烏』『五車反古』などがあり、また連句集には『此ほとり』『ももすもも』などがある。蕪村が小旅行に出るときは、しばしばお供をした。大阪の知友を訪ねるときも、吉野へ花見に出かけるときも同道した。安永7年(1778)の春に、兵庫に移住した大魯を見舞ったときもいっしょだった。そこでは、この地のなじみの人びとと俳交をかさねた。そのメンバーには、松岡士川や北風来屯(きたむろ)の名もみえる。

蕪村没後には、葬送・追悼をとりしきり、追悼集『から檜葉』も『蕪村句集』も几董の尽力でなった。蕪村の後継者となるのは当然だった。しかし、夜半亭襲名ののち、大火に見舞われ、寛政元年(1789)10月23日、結局旅先で悲運の死を迎えることとなった。享年49だった。

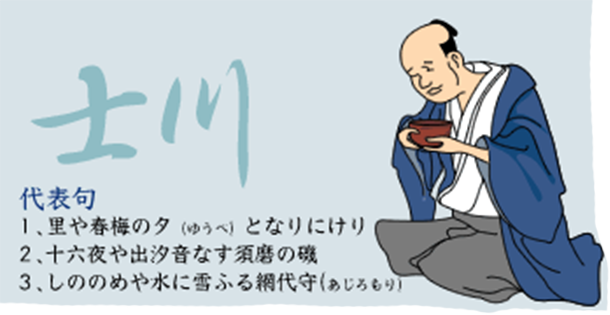

寛保2年(1742)、灘・大石の酒造家に生まれる。松岡氏。

通称、松屋甚三郎。酒銘は「友鶴」。

俳諧は、はじめ京の嘯山にちかく、その撰集に出句。安永中期、蕪村門に投じ、灘地域の中心人物となる。天明2年春、蕪村が『花鳥篇』を出すに当たって、投稿を促される蕪村の手紙も残されている。安永6年、当地に来た大魯の世話をしたり、天明3年(1783)、池田からやってきた月渓の面倒をみたりと、蕪村門に欠かせぬ人物だった。

蕪村の死後は、夜半亭を継いだ几董と親交をもった。とくに、几董は罹災以後、度たび士川を訪れていた。亡くなったのは、文化13年(1868)以後と推定される。なお、弟の士喬・士巧も俳諧をよくした。

蕪村は俳人としてだけでなく、画家としても、大きな活躍をしました。職業は?、と聞かれたら、きっと画家ですと本人は答えることでしょう。じゃあ俳諧は?、というと、楽しみです、道楽です、などと答えるにちがいありません。

画家といっても、御所や寺院などの御用をすることはまずなく、ごくふつうの町の人びとのために描いていました。町絵師といったらいいでしょう。京都の富裕な町人から注文を受けて、さまざまな絵を描きました。もっとも得意としたのは、南画といわれる中国風の絵画(漢画)です。文人画ともいいます。当時の京都では、池大雅(いけのたいが)と一二を争うほどの人気でした。掛け軸にするような小振りの絵が多いのですが、ときには屏風のような大作も手がけました。

蕪村の絵の特徴は、ほかにもあります。やや堅い感じのする漢画だけでなく、俳諧的な風味をきかせた、しゃれた絵にも腕をふるいました。俳画と呼ばれるもので、蕪村が創始者とされます。なかでも人物の表情や仕草は絶品です。見ているうちに、自然と笑みがこぼれてくる気がしてきます。予備知識なしでも、親しみがわいてくるでしょう。

蕪村の俳号は、若い一時期「宰町」を名乗っていましたが、30歳のころ「蕪村」号となってからは、ずっと変えることはありませんでした。しかし、画号のほうは、年齢とともに、いくつもの号を持ちました。四十代までは、「四明」「朝滄」など、それ以後は「謝春星」「謝長庚」、六十代には「謝寅」という画号が代表的なものです。

はるのうみ ひねもすのたり のたりかな(蕪村句集)

季語=春の海

春の海が一日中静かにうねっていて、春の日はいつ暮れるともしれない。荒々しい冬の海とは異なり、春の海ののどけさをみごとにうたった名句「のたりのたり」の擬態語の反復が、うねりの限りないさまを表して効果的である。

はるさめや こいそのこがい ぬるるほど(蕪村句集)

季語=春雨

ちょっとした浜辺がある。そこに、いつやむともしれぬ春雨が、しとしと降りかかっている。ふと目をこらすと、浜辺にちらばる、かわいらしい貝殻がわずかにぬれるばかりだ。

ちいさきものを愛おしむ心が感じられる。「コ」の音を重ねる手法は、芭蕉の「小荻散れ ますほの小貝小盃」に通じる。また、「ほど」でとめた語法が絶妙

しらうめに あくるよばかりと なりにけり(から檜葉)

季語=白梅

前書き「初春」

夜明け前のうす暗がりのなか、梅の白さが浮かび上がって見える。まもなく夜が明けて、新しい春を迎えるばかりだ。

この句は、天明3年(1883)12月20日過ぎ、蕪村が死の床でよんだのを書き取ったものである。新春の到来を待ち望む句で、いわゆる辞世の句ではない。本句のほかは、「冬鶯むかし王維が垣根哉」と「うぐひすや何ごそつかす藪の中」の2句がある。なお、上五を「白うめの」とする句形も伝えられる。

なのはなや つきはひがしに ひはにしに(蕪村句集)

季語=菜の花

前書き「春景」

見渡す限り菜の花が広がる夕方、東の空には上がったばかりの月が、そして西には沈みかけた夕日が見える。月・日、それに菜の花の金色が交錯する光のパノラマ。

李白の「日ハ西ニ月モマタ東」や、民謡の「月は東に昴は西に、いとし殿御は真ん中に」などの発想・表現に通じる。月と日の対照的大景をうたった先行作の系譜につながる。

いかのぼり きのうのそらの ありどころ(蕪村句集)

季語=几巾

いま空高くたこが上がっているのが見えるが、昨日も同じ所に上がっていた。その記憶は、はるかなる過去の思い出へとつながっていき、そして少年期の懐旧にいたる。

江戸時代、たこあげを上方では「いか」「いかのぼり」といい、それがむしろ標準のことばだった。郷愁をもよおす蕪村の代表的一句。

ゆくはるや おもたきびわの だきごころ(蕪村遺稿)

季語=行く春

ひなみせの ひをひくころや はるのあめ(蕪村句集)

季語=雛店・春の雨

うつつなき つまみごころの こちょうかな(蕪村句集)

季語=胡蝶

おそきひの つもりてとおき むかしかな(蕪村句集)

季語=遅き日

前書き「懐旧」

はるさめや ひとすみてけむり かべをもる(蕪村句集)

季語=春雨

前書き「西の京にばけもの栖て、久しくあれ果たる家有けり。今は其さたなくて」

はないばら こきょうのみちに にたるかな(蕪村句集)

季語=花茨

前書き「かの東皐にのぼれば」

丘にのぼる道みち、花茨が咲いていて、香りがいっぱいしてくる。それは、まるでふるさとの幼いころにのぼった丘の花の香りとまるでいっしょ。たまらなくなつかしい心持ちになってくる。

前書きは、陶淵明の「帰去来辞」にみえる「東皐ニ登リテ以テ舒…(じょしょう)シ」の詩句による。また、同想の句に「愁ひつつ岡にのぼれば花いばら」がある。

ぜっちょうの しろたのもしき わかばかな(蕪村句集)

季語=若葉

見上げると、山のてっぺんに山城が屹立(きつりつ)している。山は木々の若葉に覆い尽くされており、まるで城を守り固めているかのようだ。

さわやかな初夏の風景であるとともに、頂上に立つ城へのゆるぎない信頼感がうたわれている。なお、蕪村は「五月雨の堀たのもしき砦(とりで)かな」という、視線を逆にしながらも、同想の作がある。

ぼたんちりて うちかさなりぬ にさんべん(蕪村句集)

季語=牡丹

華麗な牡丹の花びらが、静かに地上に舞い降りたその時、重なり合った二三片がみごとな鮮やかさを見せている。散ってなお花の王たる気品をかもす牡丹の花。

牡丹の優美なさまを基本において、やや盛りを過ぎた花の落ち散ったところを、「打かさなりぬ」とした点にねらいがある、と弟子の几董は解説する。極彩色の花鳥図のようでありながら、絵には描かぬ落花のさまをとらえたところに、俳諧の妙が認められる。

さられたる みをふんごんで たうえかな(蕪村句集)

季語=田植え

婚家を離縁された女性が実家にもどると、やがて田植えの時節をむかえた。村人総出の田植えにかり出されることになった。じぶん独り出ないわけにもいかず、気後れを振り払い、気力を出して、いざ田んぼへと足を踏み込もうとするところ。中七「身を踏込で」の表現に、芝居にも似た見得の気概が込められる。蕪村得意の小説的句法。

さみだれや たいがをまえに いえにけん(蕪村句集)

季語=五月雨

降り続く五月雨をたたえて、あふれんばかりの大河を前にして、二軒の家が支え合って、その脅威に抗しているかのようである。

一でもなく、三でもない、二という数字の絶妙さを味わうべき句。

めにうれし こいぎみのおうぎ ましろなる(蕪村句集)

季語=扇

がくもんは しりからぬける ほたるかな(蕪村句集)

季語=蛍

前書き「一書生の閑窓に書す」

なつかわを こすうれしさよ てにぞうり(蕪村句集)

季語=夏河

前書き「丹波の加悦(かや)といふ所にて」(「丹波」は「丹後」の誤記)

ほととぎす へいあんじょうを すじかいに(蕪村句集)

季語=時鳥

おてうちの めおとなりしを ころもがえ(蕪村句集)

季語=更衣

つきてんしん まずしきまちを とおりけり(蕪村句集)

季語=月

真夜中に歩いていると、秋の澄んだ月が夜空の中天にかかっていて、こうこうと白い光を放っている。その月光は、下界の貧しい町を照らしだしている。

「古文真宝前集」に収められる「清夜吟」の、「月天心ニ至ル処、風水面ニ来ル時」という詩句にもとづく作。天空の月の清冽さと、地上の人びとの生活ぶりとが好対照に描かれている名吟。

みにしむや なきつまのくしを ねやにふむ(蕪村句集)

季語=身にしむ

妻の閨のところで、何かがふと足に触れた。拾い上げてみると、亡くなった妻の櫛だった。これを手にして、しみじみと亡妻のことが思い出されて、無常感が身にしみる。

蕪村の妻は、夫の死後まで生きながらえたので、体験的な句ではなく、あくまでも想像の句。

まくまじき すもうをねもの がたりかな(蕪村句集)

季語=角力

前書き「懐旧」(自画賛)

負けるはずのない勝負だったのに、不覚をとった、といつまでも悔やみ、秋の夜の寝物語にまでぐちる相撲取り。

負けた当夜のこととしてもよし、また自画賛の前書きに「懐旧」とあるのに従えば、後年になって思い出話をかたる場面としてもよい。蕪村得意の物語的句法。

とばどのへ ごろっきいそぐ のわきかな(蕪村句集)

季語=野分

吹き荒れる野分(台風)のなか、鳥羽殿の館のあるほうをさして、騎馬武者が五六騎かけ去っていた。よほど緊急の事態が発生したかとおもわれる。

鳥羽殿は、平安中期の白河院によって、京都の南鳥羽の地に造営された離宮。とくに特定の事件作品によったものではないが、いかにも軍記絵巻に出てきそうな緊迫した場面である。

もんをいづれば われもゆくひと あきのくれ(蕪村句集)

季語=秋の暮

わが家の門を出てみると、じぶん自身も旅をするひとの気分にさせる、そんな秋の夕暮れだこと。

良暹法師の名歌「寂しさに宿を立ちいでて眺むればいづくもおなじ秋の夕暮」(百人一首)のごとく、秋の暮は寂しくて家にいるどころでなく、外へ出ないではいられない気分にさせる。「門を出れば」は、そんな気分を反映した表現。また、芭蕉の「この道や行く人なしに秋の暮」の句を意識し、「我も行人」には芭蕉に和する心が認められる。

いなづまや なみもてゆえる あきつしま(蕪村遺稿)

季語=稲妻

さるどのの よさむといゆく うさぎかな(蕪村句集)

季語=夜寒

前書き「山家」

ひはななめ せきやのやりに とんぼかな(蕪村句集)

季語=とんぼ

こいさまざま ねがいのいとも しろきより(蕪村句集)

季語=願いの糸(七夕)

あききぬと がてんさせたる くさめかな(蕪村句集)

季語=秋来ぬ

おのいれて かにおどろくや ふゆこだち(蕪村句集)

季語=冬木立

枯れ木のような冬の木々だが、これに斧を入れるや、たちまちかぐわしい香りがその木から放たれる。死んだように見えて、じつはその内部に生き生きした生命力を秘めていたのだ。

「おどろく」は、はっと気づかされるの意。

こしぬけの つまうつくしき こたつかな(蕪村句集)

季語=こたつ

冬の寒いなか、かいがいしく立ち働いていた妻が、いったんこたつに入ってしまうや、腰が抜けたように動こうともしない。そのようすがまた美しく、ふだんとは違う姿に見とれたことだ。

日常生活のなかの妻の一こまをとらえた名吟。身体を痛めて立てないのではないことに注意。

くすのねを しずかにぬらす しぐれかな(蕪村句集)

季語=時雨

時雨が音をたてて降りすぎて行った後、大木の楠からしずくが落ちてきて、根っこを静かにぬらし続ける。

永い樹齢を刻んだ楠と、瞬間的に通り過ぎる時雨との時間的対比をよみとった句。

いそちどり あしをぬらして あそびけり(蕪村句集)

季語=千鳥

ふゆごもり つまにもこにも かくれんぼ(蕪村句集)

季語=冬ごもり

京の冬の寒さはたまらない。そこで、引き籠もって、家の中に隠れていたいのだが、そこには小うるさい女房や子どもがいて、おちおちもしていられない。いっそ、妻からも子からもかうれんぼうを決め込みたいものよ。

底冷えのする冬の寒さを厭うばかりでなく、妻子のわずらわしさからも逃避したいと吐露する句で、蕪村の滑稽な面をしめすもの。

おひたきや すもうつくしき きょうのまち(蕪村句集)

季語=御火焚

霜月、京の町まちでは、毎夜のように、どこかのお社で御火焚の行事がおこなわれており、その火は境内に降りた霜の白さと映じあって、まことにうつくしい。

御火焚は、陰暦の十一月に京の神社でたかれる火の神事。神社によって、その日は異なり、日を変えてあちらこちらでもよされる。それを、京の町全体としていとらえた。「おほたき」とも読む。

としもるよ おいはとうとく みらえたり(蕪村句集)

季語=年守(大晦日の夜明かし)

みどりごの ずきんまぶかき いとおしみ(蕪村句集)

季語=頭巾

やどかさぬ ほかげやゆきの いえつづき(蕪村句集)

季語=雪

われもしして ひにほとりせむ かれおばな(蕪村句集)

季語=枯尾花

前書き「金福寺芭蕉翁墓

いそちどり あしをぬらして あそびけり(蕪村句集)

季語=千鳥

| 西暦(年号) | 年齢 | 一茶の出来事 |

|---|---|---|

| 1763(宝歴13) | 1 | 信濃国水内郡柏原村に弥五兵衛・くにの長男として出生。 |

| 1765(明和2) | 3 | 母没。 |

| 1770(明和7) | 8 | 父が継母さつと再婚。 |

| 1772(安永元) | 10 | 異母弟仙六出生。 |

| 1776(安永5) | 14 | 祖母かな没。 |

| 1777(安永6) | 15 | 江戸出府。 |

| 1790(寛政2) | 28 | 江戸の俳諧師素丸に正式入門。 |

| 1792(寛政4) | 30 | この年から西国行脚して、九州・四国地方を廻る。 |

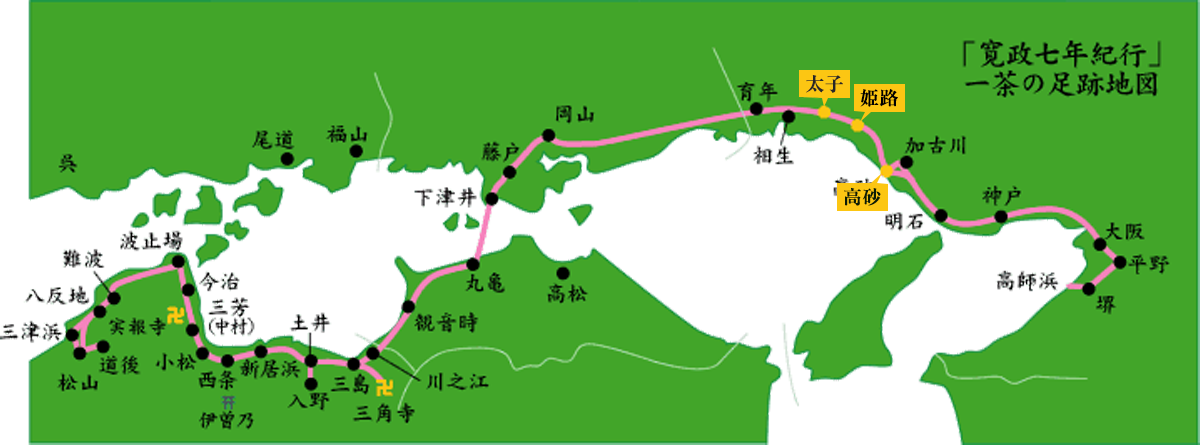

| 1795(寛政7) | 33 | 伊予松山を訪れた後、岡山を経て大坂へ出る。この時、播州・摂津を通る。『西国紀行』著。 |

| 1798(寛政10) | 36 | 江戸帰着。 |

| 1801(享和元) | 39 | 3月信濃へ帰郷。4月に父が発病して5月に没す。以後、財産分与をめぐって継母・異母弟と反目し、交渉は難航する。『父の終焉日記』著。 |

| 1808(文化6) | 46 | 信濃へ帰郷。江戸に戻ると、借家は人手に渡っていた。 |

| 1813(文化10) | 51 | 柏原へ帰住。遺産相続の和解成立。 |

| 1814(文化11) | 52 | きくと結婚。 |

| 1816(文化13) | 54 | 4月長男千太郎出生。5月千太郎没。 |

| 1818(文政元) | 56 | 長女さと出生。 |

| 1819(文政2) | 57 | さと没。 |

| 1820(文政3) | 58 | 二男石太郎出生。 |

| 1821(文政4) | 59 | 石太郎没。 |

| 1822(文政5) | 60 | 三男金三郎出生。 |

| 1823(文政6) | 61 | 5月妻きく没。12月金三郎没。 |

| 1824(文政7) | 62 | 5月ゆきと再婚したが8月に離婚。中風で言語障害になる。 |

| 1826(文政9) | 64 | やをと結婚。 |

| 1827(文政10) | 65 | 大火に罹災して、土蔵に住む。11月19日没。 |

| 1828(文政11) | 没後 | 二女やた出生。 |

黄色の部分をクリックすると写真画像がご覧いただけます

室崎より高砂、曽根の別れ道に赴く。曽根の松、こは菅公の植ゑ給ふと。

散松葉音ながらの掃除番 (ちりまつば むかしながらのそうじばん)

曽根の松は、菅原道真が筑紫に流される時、伊保の裏に船を寄せ、休息して、松の笛を植えたものとされる。当地の名所旧跡のひとつである。句は、曽根の松と、その散り松葉を掃除する人の、年々歳々変わらぬいとなみを詠んでいる。季節は雑。句碑が曽根天満宮にある。

是より半道ほど、石の宝殿に参るに、高さ二丈六尺、方三間半ありとなん。是や大己貴(おほなむち 大国主命)の石屑投給ふ石と也。うへに松の二三本生えたり。

十かへりの花いくかへりの石室かよ (とかえりの はないくかえりの いしむろかよ)

「十返の花」とは百年に一度咲くとされる松の花のことで、春の季語。松の花がここの石の上では幾たび咲いただろうか、と石の宝殿の歴史の長さに思いをはせている

十六日、加古川に泊まる。

十七日、明石より兵庫の道連れあれば、夜道して、同行二人しきりに眠気催すれば、軒をかりて、

笠の露 眠らんとすれば犬の声 (かさのつゆ ねむらんとすれば いぬのこえ)

明石から兵庫まで夜道を歩いた。眠気を催すので、民家の軒先で仮眠を取ろうとした。しかし夜の旅は不安なもので、犬の声にも脅かされる。「露」は、秋の季語だが、これは雑の句であろう

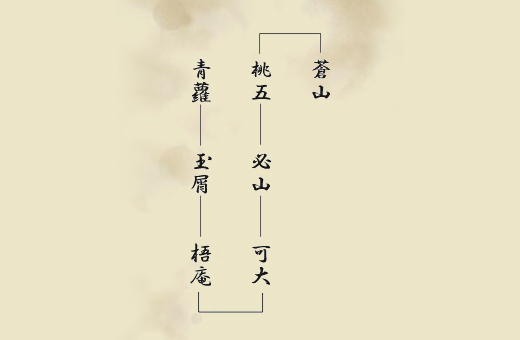

江戸詰姫路藩士であったが、罪を得て浪人になり、加古川に住んだ。俳諧師となり二条家俳諧の宗匠になるなど大成し、多くの門人を有して加古川に一大俳壇を築いた。住まいを栗の本庵と称し、栗の本の号は、明治まで代々続いている。青蘿の俳諧は、芭蕉を顕彰するものであり、門人とともに明石院蛸壺塚、淡路に扇塚という句碑を建立している。寛政3年没52才。

戸口より人影さしぬ秋の暮(とぐちより ほとかげさしぬ あきのくれ)『青蘿発句集』

季語は「秋の暮」。青蘿の発句には芭蕉の句を下敷きにしたものが多い。この句も、芭蕉の「人声やこの道かへる秋の暮」を思い出させる。秋の寂しさと人恋しさを詠んだ句である。

船ばたや履ぬぎ捨つる水の月(ふなばたや くつぬぎすつる みずのつき) 『水の月』

青蘿の辞世の句。

前書きには「頭癰(とうよう 頭のできもの)とかいへる病、大瓢ほどになれり」とある。頭のできものを舟にしたてて、あの世に旅立とうという。水の月(浄土)にむかっての旅立ちである。多くの門人に看取られて青蘿は船出したのであった。青蘿は、死に臨んでも洒落た俳諧師であったといえよう。青蘿が没したのは、六月だが、句は雑の句である。

滝瓢水は、加古川別府の船問屋に生まれた。俳諧にふけって一代で資産を失ったという。寄行で有名で、『続近世畸人伝』(1798年)に記事が出ている。

それによると、姫路の殿様が瓢水を訪問したのをすっぽかし、須磨へ月見に行ってしまった。また、川に落ちてもそのまま懐の餅を食べていたとか、画家からこれを売って金銭を得よと画をもらっても道に落として失くしたとか、彼のエピソードからは、物にこだわらず権威におもねらず、豪放磊落な人物像がうかがわれる。

友人が、遊女を請け出そうとするのを、「手に取るなやはり野に置け蓮華草」と詠んで諫め、また自ら母の墓に詣でて、「さればとて石にふとんも着せられず」と詠んだという。宝暦12年没、79才。現在、別府の住吉神社に瓢水の手になる扁額がかかり、宝蔵寺には瓢水の筆塚がある。

大和路は花に生まれて鐘の声(やまとじは はなにうまれて かねのこえ)「柱暦」

季語は「花」で春。大和路を行くと、花爛漫の中から鐘の声が聞こえる。瓢水の句には、このような美しい風景を詠んだものが少なくない。豪快であるとともに、ロマンチストでもあった彼の性格がうかがわれる。

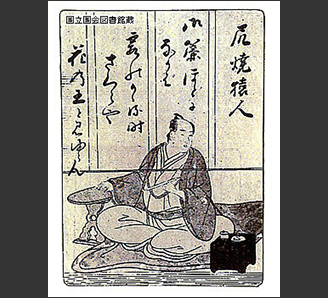

宝暦11年姫路藩酒井公の家に生まれる。本名は酒井忠因(ただなお)、兄は藩主酒井忠以(ただざね)。俳諧、狂歌、絵画、茶道など、多くの方面に才能を発揮し、屠龍、尻焼猿人、軽挙道人、鶯村、雨華庵などの号をもつ。とりわけ絵画と俳諧が有名で、絵画は尾形光琳を顕彰し、琳派風の大作を描いた。また浮世絵にも巧みである。俳諧は、江戸座の影響が強く、自筆句稿『軽挙観句藻』や自選句集『屠龍之技』をのこした。江戸の文化人と交流し、37才で家出し悠々自適の生活を送った。

文政11年没、68才。

重文 文政4~5年(1821-22)東京国立博物館蔵

下絵(元門人田中抱二所蔵、出光美術館蔵)の発見により製作状況が判明。徳川家斉(いえなり)の父、一橋家徳川治濟(はるさだ)の依頼で、尾形光琳の「風神雷神図屛風」の裏絵として制作された。夏草図は雷神とのからみで、夕立のあとの雨に濡れそぼる夏草を手前に、右奥に激しい雨のもたらした水流を描き出す。左隻の秋草図では風神との対応で、風に舞う秋草を優しく描く。狂歌や俳諧に優れた手並みを見せた抱一らしい、機知と情趣に溢れた作品。日照り干ばつ時の雨乞いとの関連も示唆される。光琳の金地に銀地で応じ、琳派の継承を実作で示した。

天明期 東京国立博物館蔵

江戸奥絵師の狩野派、写実的な沈南蘋(しんなんぴん)風、京都四条派など様々な画派を学んだ抱一は、20代で天明期には歌川豊春の門人になり数点の肉筆浮世絵を残した。顔の作りやS字のポーズなどに豊春風をうかがわせるが、着物の柄には抱一らしい周到さが見られる。黒留め袖は梅の紋に、刈り穂と雁を配し、遊女の江戸小紋には菱形の菊が、随行する禿の半襟には桜がのぞくといった風情は春、秋といった季節が描かれる。構図的には先頭の遊女を大きく描き、最後の禿を小さくまとめ、浮世絵の平面描写に遠近法的なリズム感を付け加え様式化している。

寝やと言ふ禿まだ寝ず今日の月 (ねやという かむろまだねず きょうのつき)

秋(今日の月)

遊里の世界を詠んだ句。禿は遊女に仕える少女。「もう寝てもよい」と許された禿までが、今日の月の美しさに寝ようとせずに月を愛でている。遊郭通いをし、遊女を妻にした抱一らしい句。誰もがとらわれる名月の美しさが詠まれている。

人影や月になりゆく夕桜 (ひとかげや つきになりゆく ゆうざくら)

春(夕桜)

花見の人で賑わっていたが、暮れになると人影がまばらになる。空には月がかかり、景色の主役は、桜よりも月になっていく。

名月や何に似たるぞ鍋の蓋 (めいげつや なにににたるぞ なべのふた)

秋(名月)

名月は多くの人に愛でられ様々なものに喩えられる。しかし、これを鍋の蓋のようだ、と言い立てるのは珍しい。江戸風、洒落風といえるだろう。

前橋から移って姫路藩主となった酒井忠恭は、寛延三年、姫路の領地巡覧中、蓑塚と風羅堂に立ち寄った。そしてそこで「ばせを葉や風にやれても名は幾世」と発句を詠んだ。風羅堂主であった寒瓜は、その句をいただき句碑を建立し、さらに記念集『蓑のいしぶみ』を刊行している。

ばせを葉や風にやれても名は幾世 (ばしょうばや かぜにやれても なはいくよ)

(季語は「芭蕉葉」で秋。俳聖芭蕉とその名を不朽なものとして残した風羅堂を讃えている)

酒井忠以は茶人宗雅として有名である。茶道のみならず、茶器の収集や鑑定、さらには制作にも通じていた。同じく大名茶人として知られる出雲国松江藩の松平不昧に師事している。また、絵画や俳諧、能などにも才能を発揮し、弟の抱一に大きな影響を及ぼした。寛政2年没、36才。俳名 銀鵞 月亭。

舟唄の声を千鳥や十三里 銀鵞 (ふなうたの こえをちどりや じゅうさんり)

(季語は「千鳥」で冬。参勤交代の途中、大坂にさしかかる舟の中で詠んだ句である。姫路まであと十三里)

杜陵子、御殿山の花なりとて折ておくられけるにかくなん

山も里も同じ

ながめの桜かなとありけるかへし

そふあれば御殿も宿もさくらかな

(宗雅句稿)

杜陵子は弟の抱一、御殿山は江戸の桜の名所で将軍の休息所の御殿があった。

抱一が御殿山の桜と句を送ってきた。「山も里も桜が満開で同じ眺めです」という句である。

それに対して、「それなら(この桜をもらったからには)将軍様の御殿も私の家も同じですね」と返事を送った。

季語は桜で春。

花や句を送りあう兄弟の交流があたたかい。

ほか