企画展示

万葉のころ、難波(なには)から西に向かう船は、

瀬戸内海をすすみ、明石大門(あかしおほと)へ…。

ここから異郷の地へと船は進んでいきます。

そこで万葉人は何を見、何を感じ、何を歌ったのでしょうか…。

千三百年の時を越え、いざ万葉の兵庫の世界へ…。

万葉集の代表歌人である柿本人麻呂は、しばしば「謎の歌聖」と称されます。それは、我が国最初の勅選集である『古今和歌集』(九〇五年頃成立)の序に「柿本人麻呂なむ歌の聖なりける」と称揚されているにも関わらず、人麻呂の人生のほとんどが不明であることによっています。人麻呂が活躍した時代は七世紀後半から八世紀初頭と考えられますが、同時代の資料に彼の記録は残っていません。『万葉集』だけが人麻呂の名を伝えているのです。つまり、『万葉集』に残された記録が彼の全てなのです。『万葉集』に人麻呂が作ったと記されている歌が八十八首。彼の編纂した『柿本朝臣人麻呂歌集』から『万葉集』に採られている歌が約三百七十首。そして、彼の妻が作ったとされている歌が三首。合計、約四百六十首。これが人麻呂に関する全情報です。「謎の歌聖」という称号はある意味正しいといえるでしょう。

では、この残された情報から彼の実人生を浮かび上がらせることは可能なのでしょうか。『万葉集』は歌集です。歌の寄せ集めです。そして歌が歌である以上、そこには必ず虚構がひそみます。恋人がいなくても恋の歌は詠めます。春に秋の歌を作ることができます。西行法師の恋の歌を「僧侶なのに不謹慎だ!」と咎める人はいません。そう考えてみると、『万葉集』に残された情報から人麻呂の「実人生」を復元することはその出発点からして無理があることがよくわかると思います。

しかし、それにもかかわらず、彼の歌は時を壁を越え、我々を揺さぶります。我々だけではないでしょう。このページを読んでいるあなたも心を揺さぶられた経験をお持ちなのではないでしょうか。

そして、当時の人々もまた揺さぶられたに違いありません。このページでは、人麻呂の歌を丁寧に読み進めながら、その揺さぶりの本質に迫ってみたいと思います。

万葉集巻三には「柿本朝臣人麻呂羇旅歌八首」の題詞を持つ八首の羈旅歌(旅の歌)があります。ここ兵庫県の地名がたくさん出て来ます。一首ずつ読んで行ってみましょう。

三津の崎 波をかしこみ 隠り江の 舟公宣奴嶋尓(3・二四九)

この歌は、詠めないことで有名です。『万葉集』が成立したのは、まだ平仮名や片仮名のない時代。ですから、漢字ばかりで書かれています。例えば、多少語句は変わっていますが、百人一首に採られた「春過ぎて 夏来たるらし 白妙の 衣干したり 天の香具山」は、『万葉集』には、春過而夏来良之白妙能衣乾有天之香具山と記されています。これをすらすら読むことはかなり難しいですね。そして、今読もうとしている歌は、三津埼浪矣恐隠江乃舟公宣奴嶋尓と書かれています。これまで多くの研究者がさまざまな読みを提示してきました。数えあげると二十種類以上にもなります。代表的なものをいくつか挙げてみましょう。

御津の崎 波をかしこみ 隠り江の 船漕ぐ君が のるか野島に

御津の崎 波をかしこみ 隠り江の 船人騒ぐ 敏馬の島に

御津の崎 波をかしこみ 隠り江の 船なる君は 行くか野島に

御津の崎 波をかしこみ 隠り江の 船なる君は 宿りぬ島に

第三句までは、いずれも一致していますが、第四~五区句はこれが同じ漢字で読んだものかと思ってしまいます。そこで、とりあえず第三句までの意味を追って行ってみましょう。

初句「御津の崎」は、現在の大阪府にあった港です。九州方面に向かう船の出発する地です。そして、第二句の「波をかしこみ」(波がおそれおおいので)の表現を見ますと、「御津の崎」到着後にこれまでの船旅を思い返した歌とはとても思えません。この歌は出発に際してのものでしょう。当時の官人たちにとって、旅は苦しいもの、辛いものでしかありませんでした。ホテルも旅館もなく、草を枕にひたすら官命を果たすべく旅を続けなければならなかったのです。しかも、波の穏やかな瀬戸内海とはいえ、海の旅はみずからの命を海神(わたつみ)に捧げることです。海のない大和の人々にとって、「御津」の出港は「波をかしこみ」を実感させたことでしょう。

第三句「隠り江」は波の少ない入り江の意味です。波を恐れて入り江に船を着けようと歌っているのでしょうか。それとも、「隠り江」を出てどこかの島に向かおうというのでしょうか。全ては下二句にかかっていますが、残念ながら最新の研究をもってしても、この歌が出発の時の歌であることしかわかっていません。あなたなら「舟公宣奴嶋尓」を何と読みますか。

今、声に出してこの歌を読んでみてください。意味は二の次で結構です。

たまもかる みぬめをすぎて なつくさの

のしまがさきに ふねちかづきぬ

けれども、この歌はこれだけでは終わりません。「敏馬」という地名は「見ぬ女」を連想させますし、「玉藻」は当時女性の美しい姿を想像させる表現だったことがわかっています。また、

夏草の あひねの浜の

牡蠣貝(かきがひ)に足踏ましむな 明かして通れ(古事記・八七)

の歌を見ると「夏草の」の枕詞は「相寝(あひね)」を連想させます。しかも「野島」の「野」は、当時「寝(ぬ)」と近い音だったようです。すると、この歌は、「まだ見ぬ美しい女性と共寝をするような野島に船が近づいた」というようなイメージを発散させていることになります。これはいささか深読みかもしれませんが、読みの豊かさという点では、面白いものがあるでしょう。

前の歌では、「野島が崎に 船近づきぬ」と歌っていました。神戸を出港した船が淡路島の淡路市野島に近づいたのです。そしてこの歌では、その「野島が崎」に到着し、都に残してきた「妹」(恋人や妻)を思い起こしています。出立の時に最愛の女性が旅の安全の祈りをこめて結んでくれた紐が、今こうして野島の浜風に揺られているのです。船を下りた直後の安堵感が伝わってきます。

辛い旅を無事に終えて戻ってきてくれるよう女たちは男の紐を結びます。その紐が旅先でほどけてしまうかどうかは、男たちにとっては非常に重要です。

我妹子が 結ひてし紐を 解かめやも 絶えば絶ゆとも ただに逢ふまでに(9・一七八九)

この歌では、「たとえ紐が切れてしまっても、もう一度逢える日まで、妻が結んだ紐を解くことはしない」と旅に出ている男が強い調子で歌っています。けれども、結んだ紐はいつかほどけてしまうものです。長い旅の途中で、ふと気づいたらほどけてしまっていた、ということも起きるでしょう。

ここで、「さぁ、大事!」となるかというと、実はそうでもありません。

次の歌を読んでみましょう。

草枕 旅の紐解く

家の妹し 我を待ちかねて 嘆かすらしも(12・三一四七)

「旅先で紐が解けてしまったのは、家で自分のことを待っている妹が、待っていることもできずに嘆いているからに違いない」という歌です。ちょっと話が違いますね。これを「矛盾だ、いい加減だ」となじることは簡単です。けれども、当時の旅は常に死と隣りあわせ、こう歌わずにはいられない切実な現実が旅人の前に横たわっていることを忘れてはならないでしょう。

「荒栲の」は「藤」にかかる枕詞です。地名には枕詞がつくことがよくあります。「藤江」は現在の明石市の西部です。前の歌から更に西に下って行きます。淡路島に立ち寄った一行は、いよいよ大和を直目に見ることができない異郷へと進んでゆくのです。

「すずき」は現在の鱸と同じ魚でしょう。一首は、人々は旅行く私を鱸を釣る海人と見るだろうか、という意味です。古くから「海人と見られることを厭った歌」とされてきましたが、そうなのでしょうか。一行は都から西に向かう官人たちですから、藤江付近の人々が彼らを地元の民である「海人」と見間違えることはありません。現在でいうところの「世間様一般は私のことを海人と見るのだろうか」などという理解も、この頃には考えられません。では誰が「我」を「海人」と見るというのでしょうか。

我々は自分が人からどう見えているかを気に掛けます。実際の自分がどうであれ、多少なりとも他人から見える自分を良いものにしたいという欲求もあるでしょう。だとすれば、この歌は自分自身が自分自身に対して他人となり、「本当は旅行中の自分なのに、海人と見られてしまうのではないだろうか。」と理解できないでしょうか。「海人とは見られたくないなんて差別だ!」と思われる向きもあるかもしれませんが、けれども、当時の歌を見ると、

志賀の海人の 塩焼き衣

穢れぬれど 恋といふものは 忘れかねつ(11・二六二二)

なかなかに 君に恋ひずは

比良の浦の 海人にあらましを 玉藻刈りつつ(11・二七四三)

など、「海人」は官人とは別世界の人々として描かれる一方、必ずしもプラスの評価を受けていなかったことが分かります。

現代の目から見れば、やや歪んだ自意識なのかもしれません。しかし、当時としては、辛い旅を続けるエネルギーとしての官人の誇りがこのような形で歌になってあらわれたと考えてはどうでしょうか。

「稲日野」は現在の兵庫県加古郡から明石にかけての一帯です。「加古の島」は現在の高砂市付近といわれています。「稲日野を行き過ぎることができずに(妻のことを)思っていると、心恋しい加古の島が見えてきた。」という意味ですから、明らかに東に向かう歌です。前の歌(3・二五二番歌)までが、順に西に向かっていましたから、ここで旅の向きが変わったということになります。というよりも、ここからの後半四首は、

二五三番歌→帰路

二五四番歌→往路

二五五番歌→帰路

二五六番歌→不明

と、旅の順路に即していません。どうしてこういう配列になったかは不明です。あるいはここまでの五首が一つの歌群を構成していたのでしょうか。タイムマシンでもないかぎり分からないことです。

万葉の旅の歌に登場する「家」は、まず間違いなく故郷大和を意味します。それも単に故郷というだけではなく、その故郷で夫の帰りを待ちわびている自分の妻(恋人)の映像を浮かび上がらせます。このことは、万葉の旅の歌を読む時のポイントと思って間違いありません。この歌に歌われている「家のあたり見ず」も同様です。大阪湾に家があったわけではなく、生駒山を越えた向こうで1人寂しく待っている妻(恋人)を思い描かなくてはなりません。

さて、現在の大阪湾から西を見ると淡路島と神戸を狭い門として瀬戸内海は遙か西に延びています。この狭い門が「明石大門」です。西方浄土という思想は、人麻呂の時代にそれほど定着していたとは思えませんが、明石大門に沈み行く夕陽は、その夕陽を追いかけて海がどこまでも続いて行くことを幻想させるに十分だったでしょう。眼前に伸び行く果てしない海という空間は、これからの乗り越えて行かねばならない長旅の時間と二重写しになるでしょう。「漕ぎ別れなむ 家のあたり見ず」にはそうした絶望感にも似た長旅への恐怖が含まれているのです。

しかし、一方、海に沈み行く太陽の美しさは人の心を捉えます。たとえば次の歌は、人麻呂が石見国(現在の島根県西部)に愛しい妻を置いて上京する時のものです。

~天伝ふ 入り日さしぬれ ますらをと 思へる我も

しきたへの 衣の袖は 通りて濡れぬ(2・一三五)

衣の袖をぬらすほど男を泣かせたものは「天伝ふ 入り日」です。また、人麻呂は妻を失った時の歌において、その妻の死を、

~鳥じもの 朝立ちいまして 入り日なす 隠りにしかば~(2・二一〇)

と、「入り日のように隠れてしまった」と歌います。「入り日」は、その美しさとともに翳り行く命をおもい起こさせてしまうものなのでしょう。船の真正面に見える美しい夕陽は、妻(恋人)への思いを断ち切ることを要求しているのです。

「天離る」は「鄙」にかかる枕詞です。天から遠く離れた鄙を想起させます。その鄙を巡った旅人の目に、明石海峡の遙か彼方の「大和島」が映りました。この歌はその「大和島」を発見した瞬間を詠ったものです。この際、「大和島は本当は大和の山ではなく、生駒連峰だ」などという無粋なことはいわずにおきましょう。無事に帰り着くことができるかどうか、全く分からない状態で旅立ち、今ようやくその旅を終えて胸一杯になっていることが手に取るように分かります。長旅を終えて、ご自分の住んでいらっしゃる街が目に飛び込んできた時の気持ちを思い起こしてみて下さい。そして、その感覚をこの歌と二重写しにして下さい。

第三句の「恋ひ来れば」は、何を「恋ひ来れば」なのか、曖昧といえば曖昧です。けれども、それは故郷大和であり、その大和の景色であり、その大和の景色に包まれた友人や家族であり、そして求心的には最愛の妻(恋人)に絞り込まれていることはいうまでもないでしょう。

前の歌(3・二五五番歌)で旅が終わってしまったのですが、歌群のとじめの一首が残っています。「飼飯の海」は現在の南あわじ市西北の慶野松原と呼ばれる海岸です。「には」はやや分かりづらいことばですが、飼飯の浜から見渡すことのできる海の意味で、今の「前浜で獲れる魚はうまい」という「前浜」程度の意味でしょうか。また、「刈り薦の」は「乱る」にかかる枕詞です。すると、この歌は、飼飯の浜から海を見渡し、多くの釣り船が好き勝手な方向に出港してゆくのを見て、その様子から大漁を前祝いしている歌ということになります。苦しい旅の途中でもこうしたほのぼのとした景色を明るく歌う余裕もあったのですね。

柿本人麻呂の羈旅歌八首、いかがだったでしょうか。人麻呂の魅力の一端をお伝えするとことができたなら幸いです。そして、実は、当時の人々も人麻呂の歌の魅力を感じ取っていたのです。万葉集巻十五には天平八年(736)に新羅へと遣わされた人々の歌が残っています。その歌の中に、この人麻呂の羈旅歌八首のうちの四首が、少し形を変えて歌われているのです。人麻呂の歌と比べながらご覧下さい。

玉藻刈る 敏馬を過ぎて 夏草の 野島が崎に 舟近づきぬ(3・二五〇)

玉藻刈る 処女を過ぎて 夏草の 野島が崎に 廬りす我は(15・三六〇六)

荒栲の 藤江の浦に すずき釣る 海人とか見らむ 旅行く我を(3・二五二)

白栲の 藤江の浦に いざりする 海人とや見らむ 旅行く我を(15・三六〇七)

天離る 鄙の長道ゆ 恋ひ来れば 明石の門より 大和島見ゆ(3・二五五)

天離る 鄙の長道を 恋ひ来れば 明石の門より 家のあたり見ゆ(15・三六〇八)

飼飯の海の には良くあらし 刈り薦の 乱れて出づ見ゆ 海人の釣舟(3・二五六)

武庫の海の には良くあらし いざりする 海人の釣舟 海の上ゆ見ゆ(15・三六〇九)

人麻呂の羈旅歌八首の制作年次は正確にはわかりませんが、この巻十五の歌々は、人麻呂の歌のおおよそ四~五十年後のものです。半世紀を経て歌がどう変化したかを考えてみるのも面白いでしょう。また、この四首に旅のつらさを詠む歌はありません。偶然とは思えません。 最後にもう一度、一番気に入った歌を声に出して詠んでみてください。 このページをご覧になった前と後とで、少しでも人麻呂の歌に近づけたと感じて頂けたならば、嬉しい限りです。 それでは、お時間が許せば、菟原娘子のページもご覧下さい。

兵庫県を代表する万葉集の歌に、「菟原娘子(うなひをとめ)挽歌」と呼ばれる、悲しい伝説を詠んだ歌があります。芦屋のお嬢さんに、和泉から来た男と、同郷の男の二人が言い寄ります。姫はどちらの男を選ぶのでしょう。また、三人の運命は…。この伝説、万葉集だけで三人の歌人が歌の題材としています。今は中でも最も有名な高橋虫麻呂の作品を詠むことにしましょう。

上下を見比べながら読み進めると、歌のおもしろさと現代語訳とを対照的に捉えることができます。原文を聞きながら説明文を目で追うもよし、説明文を聞きながら歌を味わうのも面白いかもしれません。

葦の屋の 菟原娘子(うなひをとめ)の 八歳(やとせ)子(ご)の 片生(かたお)ひの時ゆ 小放(をはな)りに 髪たくまでに 並び居(を)る 家にも見えず 虚(うつ)木綿(ゆふ)の 隠(こも)りて居(を)れば 見てしかと いぶせむ時の 垣ほなす 人問う時 茅渟壮士(ちぬをとこ) 菟原壮士(うなひをとこ)の 廬屋(ふせや)焼き すすし競(きほ)ひ 相(あひ)よばひ しける時には 焼き太刀(たち)の 手(た)かみ押しねり 白(しら)真弓

むかしむかし、摂津の国は芦屋(あしや)、その芦屋の菟原(うなひ)というところに、それはそれは美しい娘さんがおりました。八つくらいの小さな時から、髪をアップにしておめかしするような頃まで、ご両親は近所の男たちの目に届かぬよう大事に大事に育てたのでした。そんなこともあって村の男たちは、この娘とどうにかして知り合いになりたい、結婚したいものだとため息つくやら嘆くやら。そして、男たちは娘の家の周りを取り囲み、「我こそは」と結婚を申し込んでいたのです。そんな時、芦屋の海の向こうに見える和泉の国から船を漕いで娘を奪いに来た男がありました。男の名前は茅渟壮士(ちぬをとこ)。迎え撃つは芦屋の村で一

阿部星香

神戸市

神戸市立博物館

ほか

「万葉集といえば大和」、そうは思っていませんか。もちろん大和にはたくさんの万葉故地があります。けれども、ここ兵庫にも万葉集に詠まれた地はいくつもあるのです。

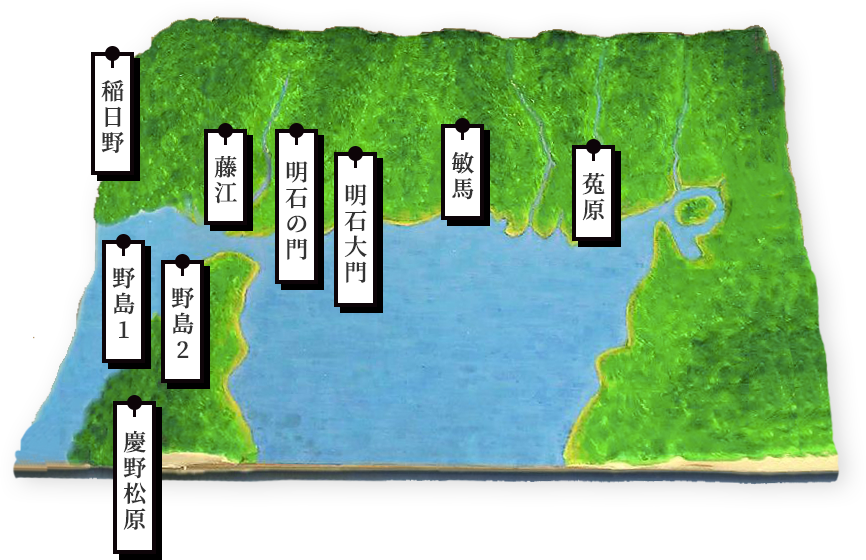

万葉の時代、難波を出港し西に向かう船は、波穏やかな瀬戸内海を航行していました。右手に見える山々が六甲です。浜辺に工業地帯はなく、どこまでも続く海岸線とひときわ目につく大きな三つの古墳、そんな景色を眺めながら万葉人は太宰府に向かったのでしょう。やがて、左手に淡路国、右手に播磨国を見はるかす明石大門(明石海峡)を過ぎます。ここを越えるともう大和島根(生駒山系)は見えません。異郷の地へと船は進んでゆくのです。明石大門は大和と異国との境界なのです。その地で万葉人は何を見、何を感じ、何を歌ったのでしょう。

この企画展示では、船旅の途中で歌ったと思われる柿本人麻呂の歌と、海上からよく見えた古墳にまつわる悲しい伝説の歌を案内してゆきます。少しでも万葉時代の旅や風景や、万葉人の心象があなたの心の中に浮かびあがれば嬉しい限りです。さぁ、千三百年前はすぐそこです。