企画展示

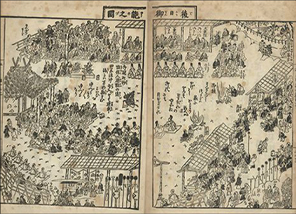

豊臣秀吉の聚楽第での演能と考えられている図。観客の中に西洋人の姿がある。

演目は「翁」。当時の舞台には松を描いた鏡板〈かがみいた〉はなく、囃子方の後ろには金屏風が置かれている。

下図右図参照:観能図屏風(神戸市立博物館所蔵)

能楽(能・狂言)は、古くは猿楽<さるがく>といいました。

猿楽の源流は、飛鳥時代に中国大陸から伝えられた散楽〈さんがく〉です。これは曲芸・幻術(マジック)・滑稽〈こっけい〉芸から成る雑多な芸で、「散楽戸〈さんがくこ〉」(782年まで存在)という国立学校で伝習されました。「さんがく」の音が変化して「さるがく」になったと考えられています。

弓に描かれた唐時代の散楽。楽器を演奏する者、踊る者、曲芸をする者が描かれている。

散楽とは、正式の楽「雅楽」に対して、俗な楽を意味した。

平安時代の猿楽では、人形を使う「傀儡子〈くぐつまわし〉」、お手玉のような「品玉〈しなだま〉」、鼓を曲芸のように打つ「輪鼓〈わつづみ〉」などの散楽芸に加えて、お笑いの寸劇が発達していたことがわかっています。「京童之虚佐礼〈きょうわらわべのそらざれ〉、東人之初京上〈あずまうどのういきょうのぼり〉」という出し物では、都会者を気取る若者と、初めて都に上った田舎者のコントを見て、人々はあごを外し、腸がよじれるほど笑い転げたといいます。こうした猿楽の滑稽な言動から、『枕草子』『源氏物語』などに見られる「さるがう(猿楽)がまし」という語も生まれました。

鎌倉時代の猿楽は、寺院で正月に行われる修正会〈しゅしょうえ〉などの法会で、「翁〈おきな〉」と呼ばれる呪術的な芸を勤めるようになります。これは「千歳〈せんざい〉」「翁」「三番叟〈さんばそう〉」(南北朝頃までは「父尉〈ちちのじょう〉」「延命冠者〈えんめいかじゃ〉」も含む)の謡〈うたい〉と舞によって天下泰平・国土安穏を祈祷するもので、現在の能楽にも伝えられています。

この「翁」を勤めるために結成されたのが広義の猿楽座(翁座)で、座衆のうち能や狂言といった雑多な演劇芸を担当したグループ(能座)が、後の能・狂言役者となり、現在の「流儀」に連なってゆきます。

左が「猿かく(猿楽)」。「あけまきやとんとう。ひろはかりやとんとう」と「翁」の詞章が記され、この曲が猿楽座の本芸であったことを示している。右は「てんかく(田楽)」。

平安後期に描かれた散楽の図。軽業と幻術が描かれている。このころには滑稽な寸劇も演じるようになっていた。

| 翁座名 | 能座名(後の「流儀」) |

|---|---|

| 結崎座(ゆうざきざ) | 観世座 |

| 円満井座(えんまんいざ) | 金春座(こんぱるざ) |

| 外山座(とびざ) | 金春座(こんぱるざ) |

| 坂戸座 | 金剛座 |

南北朝期には、能の台本に文学的発展が見られるようになります。1349年、春日若宮〈かすがわかみや〉臨時祭の記録によれば、「憲清〈のりきよ〉(西行法師)が鳥羽殿にて十首の歌詠みてあるところ」「和泉式部の病を紫式部の訪いたること」といった、古典文学に題材を求めた猿楽が、神社の禰宜〈ねぎ〉や巫女〈みこ〉によって演じられています。平安期の滑稽な寸劇から大きな飛躍を遂げる段階に達しており、観阿弥・世阿弥による能楽大成はもう間近でした。

観阿弥(1333~1384)は、奈良の興福寺〈こうふくじ〉に参勤した大和猿楽(奈良県の猿楽)四座のうち、結崎座〈ゆうざきざ〉に属していた能役者(大夫)でした。1375年、京都の今熊野〈いまぐまの〉で猿楽を興行し、それを室町幕府第3代将軍・足利義満が見物して気に入られ、以後義満の援助を背景に、猿楽が時代の最先端におどり出ました。

それまでの大和猿楽の音曲はメロディー主体でしたが、観阿弥は曲舞〈くせまい〉というリズム主体の芸能を取り入れ、音楽面での改革に成功しました。大柄だった観阿弥は、鬼の物まねにすぐれていたばかりか、 女の物まねも上手で、五十歳を過ぎても「花」を失わない名人だったようです。「自然居士〈じねんこじ〉」「通小町〈かよいこまち〉」「卒都婆小町〈そとばこまち〉」といった曲の作者でもあります。

今熊野猿楽のおり、少年世阿弥も足利義満の目にとまりました。 幼少の頃から英才教育を受けたらしく、猿楽のみならず鞠〈まり〉・連歌も得意でした。義満も祇園祭の見物席に世阿弥を同席させるなど、大いに目をかけていました。

観阿弥作。才気と美貌を誇った小野小町も、いつしか乱れ髪に破れ笠をかぶり、物乞いをする老女となっていた。さらに、若き日に苦しい片思いをさせた四位少将〈しいのしょうしょう〉の怨霊にもとりつかれていた。

散楽とは、正式の楽「雅楽」に対して、俗な楽を意味した。

二十歳ほどで父をうしない、観世座の跡を継いだ世阿弥でしたが、その人生は順調な歩みではありませんでした。 義満は最晩年の1408年、京都北山の別荘に後小松〈ごこまつ〉天皇を招いて天覧能を催しましたが、 出演したのは近江猿楽(滋賀県の猿楽)の名手・犬王〈いぬおう〉でした。 4代将軍の義持〈よしもち〉は田楽新座〈しんざ〉の増阿弥〈ぞうあみ〉の芸を好み、 6代将軍の義教〈よしのり〉は世阿弥の甥・音阿弥〈おんあみ〉をひいきにし、最晩年の世阿弥を佐渡島に流しました。

しかし苦難の中でも、ライバルたちの芸を謙虚に学び(犬王の「天女舞〈てんにょのまい〉」は能の各種の「舞」の基礎となりました)、多くのすぐれた能作品を作り、演劇美を追究した伝書を書きました。こうして世阿弥は「歌舞能〈かぶのう〉」と呼ばれる、謡と舞とが見事に融合した能の形式を完成することになったのです。

義満も祇園祭の見物席に世阿弥を同席させるなど、大いに目をかけていました。

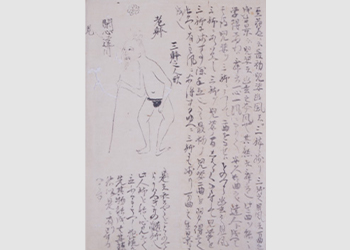

『二曲三体人形図』(法政大学能楽研究所所蔵)所載の図。天女舞は近江猿楽の役者犬王の得意芸で、歌舞の菩薩などによる優美な舞であった。世阿弥は天女舞を取り入れ、大和猿楽伝来の物まね主体の能から、歌舞中心の能へと重心を移していった。

| 世阿弥の代表作 | |

|---|---|

| 初番目物 | 高砂・弓八幡〈ゆみやわた〉・養老・鵜羽〈うのは〉・箱崎・右近・老松〈おいまつ〉・放生川〈ほうじょうがわ〉・難波〈なにわ〉 |

| 二番目物 | 敦盛〈あつもり〉・清経〈きよつね〉・忠度〈ただのり〉・八島・実盛〈さねもり〉・通盛〈みちもり〉 |

| 三番目物 | 井筒〈いづつ〉・桧垣・姨捨〈おばすて〉・関寺小町・西行桜〈さいぎょうざくら〉 |

| 四番目物 | 砧〈きぬた〉・恋重荷〈こいのおもに〉・錦木〈にしきぎ〉・花筐〈はながたみ〉・班女〈はんじょ〉・桜川・高野物狂〈こうやものぐるい〉・土車〈つちぐるま〉・逢坂物狂〈おうさかものぐるい〉・蟻通〈ありどおし〉 |

| 五番目物 | 山姥〈やまんば〉・当麻〈たえま〉・融〈とおる〉・鵺〈ぬえ〉 |

世阿弥の後継者である観世元雅〈もとまさ〉(?-1432)と金春禅竹〈ぜんちく〉(1405-1470?)は、世阿弥から多くを学びつつ、独自の新風を切り開きました。

世阿弥の実子・元雅はすぐれた演技者で、将来を期待されていましたが、30代で亡くなりました。残された作品には、極限状態の人間を描いた劇的なものが見られます(「弱法師〈よろぼし〉」「隅田川」など)。

『能狂言絵巻』世阿弥の娘婿で、金春座の大夫であった禅竹もまた、古典文学の知識や仏教思想への共感などが込められた作品を書きました(「定家〈ていか〉」「芭蕉」「野宮〈ののみや〉」など)。『六輪一露之記〈ろくりんいちろのき〉』などの能楽論も著しています。

また作品は残っていませんが、世阿弥の甥である音阿弥〈おんあみ〉(1398-1467)は名手だったらしく、足利義教〈よしのり〉以後の室町幕府の後援を受け、継承した観世座を安定・発展させることに貢献しました。

元雅作。「弱法師」と呼ばれる盲目の青年が主人公。彼岸の中日、天王寺の縁起を語り、西方の極楽浄土や美しい難波浦の景色を心眼に映す。最後は生き別れになっていた父親と再会する。

『源氏物語』に基づく作品。六条御息所〈ろくじょうのみやすどころ〉は、皇太子妃でありながら夫に先立たれ、その後は光源氏の愛を受けるが捨てられた女性。その霊があらわれ、光源氏の妻・葵上との車争いに敗れた思い出を語り、舞を舞う。

室町中後期には、戦国と呼ばれる乱世が訪れます。幕府、有力大名、大寺社などが力を落としていく中で、新しい観客層の開拓のため、「風流能〈ふりゅうのう〉」と呼ばれる大人数によるスペクタクル能が作られるようになります。音阿弥の子・観世信光〈のぶみつ〉(1435-1516。「船弁慶」「紅葉狩」など)や、その子長俊〈ながとし〉(1488-1541。「輪蔵〈りんぞう〉」「正尊〈しょうぞん〉」など)、金春禅鳳〈ぜんぽう〉(1454-?。「嵐山」「一角仙人」など)が、作者として知られています。

信濃の戸隠山で鹿狩りをする平維茂〈たいらのこれもち〉は、美しい女性の一行に酒宴に誘われるが、実は女たちは鬼神であった。夢の告げでそれを知った維茂は、正体を現した鬼神を退治する。

この時代には、大和猿楽四座(観世・宝生・金春・金剛)が参勤義務を負っていた重要な催しが二つありました。 一つは現在も続く興福寺の薪猿楽〈たきぎさるがく〉です。室町中期以降は2月、「呪師〈しゅし〉走り」という特殊な「翁」のあと、 南大門〈なんだいもん〉前と春日若宮社頭および別当坊〈べっとうぼう〉(一乗院か大乗院)における四座の能が、 7日間にわたって繰り広げられました。

もう一つは奈良盆地の東南、多武峰〈とうのみね〉(妙楽寺。現談山神社)における八講〈はっこう〉猿楽です。10月に行われた維摩〈ゆいま〉八講会にともなって催されたもので、各座の新作が競演されたほか、実際の武具を身につけ、生きた馬に乗って演ずる具足〈ぐそく〉能など、「多武峰様〈よう〉」と呼ばれる特殊な能が演じられました。しかし戦乱うち続く室町末期に廃絶しました。 室町末期の京都では、虎屋・堀池〈ほりけ〉・渋谷〈しぶや〉などの手猿楽〈てさるがく〉(素人出身の役者)が、 御所で行われた能などで活発に活動していました。また謡だけを楽しむ素謡〈すうたい〉も流行し、 謡本〈うたいぼん〉の書写もたびたび行われました。

能楽(能・狂言)は、古くは猿楽<さるがく>といいました。

猿楽の源流は、飛鳥時代に中国大陸から伝えられた散楽〈さんがく〉です。これは曲芸・幻術(マジック)・滑稽〈こっけい〉芸から成る雑多な芸で、「散楽戸〈さんがくこ〉」(782年まで存在)という国立学校で伝習されました。「さんがく」の音が変化して「さるがく」になったと考えられています。

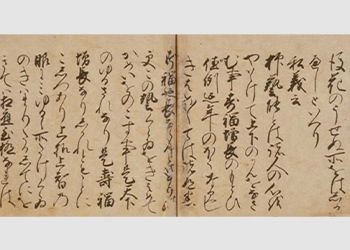

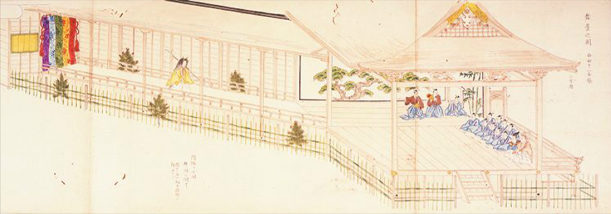

謡初は室町時代以来の正月行事だが、江戸城では、将軍や諸大名を前に、三人の大夫によって祝言小謡と囃子が演奏され、「弓矢立合〈ゆみやのたちあい〉」(図の左上)が舞われた。その後、演者に肩衣〈かたぎぬ〉が投げ与えられた。

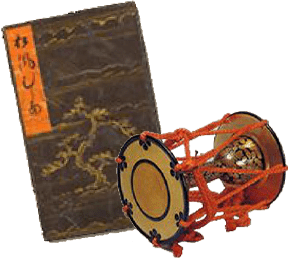

元禄3年(1690)京都・山本長兵衛版行の観世流謡本。素謡をたしなむ人々に支えられ、謡本は江戸時代以後、さまざまな形で刊行され続けた。

京都では、天皇や上皇の住んだ禁裏〈きんり〉・仙洞〈せんとう〉御所で、 しばしば能・狂言が演じられました。禁裏では伝統的に、大和猿楽四座の大夫(家元のこと) の演能は行われなかったため、禁裏御用の役者たちが活躍しました。シテ方では片山(観世流)、 堀池〈ほりけ〉(喜多流)、野村(金剛流)など、また狂言方では野村・三宅(和泉流)、 茂山(大蔵流)などの家々がありました。素謡〈すうたい〉も盛んで、謡講〈うたいこう〉 と呼ばれる素謡の催しが行われていました。

地方では、北は津軽藩から南は薩摩藩まで、多くの大名が能・狂言役者を抱えましたが、 仙台藩・加賀藩・熊本藩など複数の流儀の役者に扶持を与えたところもありました。 それらの城下町では、町人たちにも謡や囃子の稽古をたしなむことが流行し、 能楽は文字通り全国規模で親しまれました。

神戸市立博物館所蔵戦国時代、幕府・守護大名が力を失う中で、猿楽者たちは新たな保護者として戦国大名を頼ることとなりました。

観世は徳川氏を、宝生は北条氏を、金春系の大蔵〈おおくら〉は武田氏を頼ったことなどが知られています。 なかでも天下統一を果たした豊臣秀吉は晩年、暮松〈くれまつ〉新九郎(金春弟子)に能を習い、朝鮮出兵中にも稽古にいそしみ、 1593年には京都御所での能で自ら主役を勤めるなどたいへん熱心で、制度として大和猿楽四座を保護するにいたりました。

豊臣秀吉の聚楽第での演能と考えられている図。観客の中に西洋人の姿がある。演目は「翁」。当時の舞台には松を描いた鏡板〈かがみいた〉はなく、囃子方の後ろには金屏風が置かれている。

江戸後期には、各流に変革の時期が訪れました。喜多流の古能〈ひさよし〉(1742-1829) は流儀の芸を統一し、はじめての喜多流謡本を刊行しました。宝生流も1799年に謡本を出しています。 最大の改革は観世流の元章〈もとあきら〉(1722-1774)による「明和〈めいわ〉改正謡本」(1765年)で、 国学者などの協力を得て、従来の詞章に大幅に手を加えたほか、能の演出も変革しました。しかしその没後、 非難の強かったこの謡本は廃止されました。

能・狂言の興行も勧進能〈かんじんのう〉や稽古能のかたちで広く行われていました。 勧進能は、大坂では一定の頻度(毎年・隔年・五年に一度など)で催されています。 それ以外にも将軍が町人を招いて催す町入能や、神事に付随した神事能など、 庶民が能楽を見物する機会は数多くありました。

明治維新の大政奉還〈たいせいほうかん〉・廃藩置県〈はいはんちけん〉によって雇い主を失った能・狂言役者たちの多くは、一時廃業に追い込まれました。

しかしヨーロッパを視察した岩倉具視〈いわくらともみ〉ら新政府の使節団がオペラによる歓待を受け、 それにかわるものとして日本では能楽を用いようと考えたことにより、復興の兆しが見え始めました。 東京では芝能楽堂が建設されて名手が芸を競い、京都でも片山舞台で月次能〈つきなみのう〉が催され、 大阪でも能舞台が作られるなど、明治15年頃にはほぼ危機を逃れることができました。 旧大名らの華族や新興財閥などの援助の他 に、全国的に謡や囃子を学ぶ素人弟子が多数存在していたことも大きな要因でしょう。

明治14年(1881)に芝公園(東京都港区)に建てられた芝能楽堂が、同35年靖国神社に奉納されたもの。

芝能楽堂は、能舞台と観客席を同じ建物に取り入れた、現在のいわゆる能楽堂のはしりで、明治維新後の有能な役者達が芸を競い、能楽の復興に大きく貢献した。

明治期は、東京を中心に宝生九郎知栄〈ともはる〉(宝生家元)、梅若実〈うめわかみのる〉(旧観世座ツレ家)、 桜間伴馬〈さくらまばんま〉(旧熊本藩役者。金春流)の三名人が活躍するなど、各地に名手が輩出した実力主義の時代でもありました。 雑誌『能楽』(池内信嘉編)の創刊などメディアによる後押しもあって、明治35年頃に能・狂言は、後援者に依存するだけではない、 新しいかたちで復興を遂げることができたのです。

明治42年には吉田東伍〈よしだとうご〉によって『世阿弥十六部集』が刊行され、研究面でも大きな進歩がありました。

なお能と狂言を含む語として、「猿楽」にかわって「能楽」が使われ出したのも、明治時代からです。

『能楽』は、作品や伝書の研究論文や、役者の芸論、能楽界の動向記事など、総合的な内容を持つ月刊誌だった。発行者の池内信嘉〈いけのうちのぶよし〉は、江戸・東京の能楽史を記す『能楽盛衰記』も著している。高浜虚子の兄。

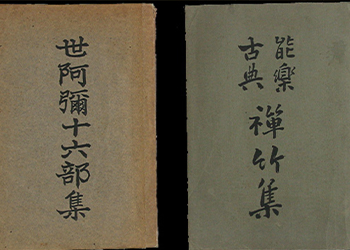

吉田東伍〈よしだとうご〉が刊行した『世阿弥十六部集』(明治42年)には、原本が関東大震災で焼失した伝書も含まれる。それらはこの本で見られるのみで、今では「吉田本」と呼ばれている。吉田は金春禅竹の伝書を収めた『能楽古典 禅竹集』(大正4年)も刊行。他に『大日本地名辞書』でも知られている。

写真は初版本

大正・昭和にかけては、観梅〈かんばい〉問題(梅若流の独立をめぐる問題)、 関東大震災、戦争の影響など、いくつかの大きな危機が能楽界に訪れますが、 終戦直前に設立された社団法人能楽協会を中心に着実に歩みを続けました。 戦後は狂言に対する評価が高まり、また名手・観世寿夫〈ひさお〉(1925-1978)の活躍などもあって、 能楽は芸術として国内のみならず海外からも高い評価を得るようになります。 昭和58年には国立能楽堂が建設され(東京千駄ヶ谷)、 平成13年にはユネスコの世界無形文化遺産として登録されました。

平安期に見られた滑稽な物まね寸劇の猿楽は、後の狂言に受け継がれました。記録の上では南北朝頃から「咲〈おかし〉」の語で見られるようになります。当時は能と能の合間の時間をつなぐ即興的な芸であったようです。

世阿弥は『習道書〈しゅどうしょ〉』において、狂言役者は観客を爆笑させるような「俗〈しょく〉なる風体〈ふうてい〉」を演ずるのではなく、「笑みの内に楽しみを含む」ような「幽玄の上類のをかし」を目指すよう説いています。上層階級を意識した世阿弥の意図がうかがわれますが、逆に言えば当時の狂言役者がしばしばそれを踏み外したことを示してもいます。

1424年、伏見御香宮〈ごこうのみや〉で丹波猿楽矢田座が、「公家人疲労の事」すなわち窮乏した貴族の狂言を演じ、厳しくとがめられた記録があります。このように、狂言には古くから権威を揶揄〈やゆ〉する笑いが含まれており、現在の演目にも多く見られます。

所収曲数は103曲(1曲重複)。写真は「竹生嶋まふて(竹生島詣)」で、「一人出てへんさひ天(弁財天)に参。又一人出て竹生嶋へ参」と、筋書き主体の記事内容となっている。

室町中期以降は曲名が記されるようになり、1464年の糺河原〈ただすがわら〉勧進猿楽では「鉢叩〈はちたたき〉」「朝比奈〈あさひな〉」など、1536年の大阪石山本願寺では「唐の皇すまい(相撲)」「若菜摘」などの曲名が見られます。1578年奥書の『天正〈てんしょう〉狂言本』は、はじめての狂言台本で、筋立て中心のかんたんな表記ながら、室町後期の狂言の姿を伝えています。当初即興的だった狂言が、次第に固定化していった様子が窺われます。

豊臣秀吉と徳川幕府による猿楽再編の流れの中で、狂言には大蔵〈おおくら〉・鷺〈さぎ〉・和泉〈いずみ〉の3つの流儀が成立しました。江戸前期にはまとまった台本が著され、大蔵流の『虎明〈とらあきら〉本』(237曲)、和泉流の『狂言六儀〈きょうげんりくぎ〉』(227曲)、また群小流派のものらしい刊本『狂言記』(計200曲)など、演目の固定化が一層進んでいます。

以後狂言3流は、台本をさらに整備し、分家をおこすなどして幕藩体制の中で繁栄しますが、明治維新の激動期に鷺流が廃絶し、大蔵流・和泉流も家元が断絶してしまいます。しかし、大蔵流の山本・茂山、和泉流の野村・三宅などといった弟子家が活躍し、狂言の芸脈を今に保っています。

大名は猿引きに、靱〈うつぼ〉(矢を入れる武具)の皮に仕立てるためにと、猿をゆずるよう強要する。しかし、殺されるとも知らず芸をする猿の姿に心打たれ、命を助けることとし、猿と一緒に歌い舞う。猿の役は「もんぱ」と呼ばれる着ぐるみを身につける。

唐(中国)に滞在していた日本の相撲取りが、皇帝に帰国を願い出て、なごりの相撲をとる。相撲取りは唐人をすべて打ち負かし、最後には皇帝をも投げる。多くの唐人役が出て、総人数は二十人を超えることがある。

能楽に接する人の多くは、その背後に独自の美学が存在することを感じるでしょう。それは、滑稽な物まね寸劇から優れた舞台芸術に飛躍を遂げた、観阿弥・世阿弥の時代につくりあげられたものです。当時の武家や貴族たちの鑑賞眼にたえるべく、世阿弥は和歌・連歌や禅の考え方に影響を受けつつ、能の美のありかたについて考え、多くの能楽論を著しました。また後継者たちも、その時代時代の要請に応じた能楽伝書を書いています。能楽を大成した世阿弥の代表作『風姿花伝』を中心に、金春禅竹など後継者たちが書き残した能楽論の世界を紹介します。

世阿弥能楽論を代表するのは『風姿花伝』といってよいでしょう。世阿弥前半生の集大成ともいうべき総合的な能楽伝書であり、次の7巻から構成されています。

《第一》年来稽古(ねんらいけいこ)条々、《第二》物真似(ものまね)条々、《第三》問答条々、《第四》神儀(しんぎ)編、

《第五》奥義編、《第六》花修(かしゅう)、《第七》別紙口伝

『風姿花伝』を通じて世阿弥は、「花」(魅力)とはどういうものか、また、どうすれば「花」を咲き続けさせることができるのか、追究しています。その結果、時代を超えて、現代を生きる私たちにも参考になる言葉がこめられています。

7歳から能の稽古を初めよと説く世阿弥は、12、3歳にひとつの「花」が咲くと言います。子供ならではの姿と声の美しさ、ふたつの美点があるからです。しかし、これは「まことの花」ではなく、そのとき限りの「時分〈じぶん〉の花」です。やがて17、8歳になれば、声変わりと体格の変化が訪れて、早くもそれは失われます。やる気を失いかけた少年役者に、世阿弥は「心中に願力を起こして、今こそ一生の分かれ道である、自分は決してこの道をあきらめないと決意せよ」、と強い言葉を贈ります。

この危機を脱し、24、5歳になると、大人としての声と体が定まり、世間でも評判になって、自身も思い上がるようになります。しかし、これも年の盛りと一時的な目新しさによる「時分の花」だと世阿弥は言います。この時期こそじつは「初心〈しょしん〉」なのです。

34、5歳で「盛りの極め」を迎え、44、5歳になって肉体的な衰えを見せてからは、若い助演者に「花」を持たせよと説きます。反面、この年代で失せない「花」があれば、それこそが「まことの花」と呼べるものだと言うのです。さらに50歳を過ぎると、何もしないという以外に演じようがなくなりますが、それでも「まことの花」を得ていれば、老いた体に「花」は残るものだと結論づけています。

こうした年齢観は、現代のものとはズレがありますが、少年期、青年期に得られる「花」は「時分の花」に過ぎない、「まことの花」を得るには、熱い決意と謙虚な心をもって稽古を続けよ、というのが世阿弥の説くところでしょう。

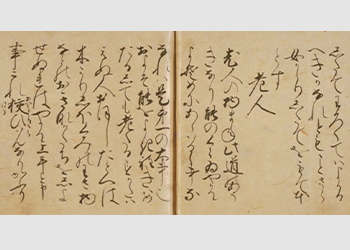

「此けいにをひて、大方七歳をもて初とす」と、7歳で能の稽古を始めることを説く。写真の生駒山宝山寺蔵『風姿花伝』は、金春家伝来の一本で「金春本」と呼ばれている。

『二曲三体人形図』(法政大学能楽研究所蔵)では、子供の姿は幽玄の基本であること、成長後はそれを老体・女体・軍体の三体〈さんたい〉に移して、幽玄を表現することが説かれる。

物真似条々では9種類の物まねを説かれています。女・老人・直面〈ひためん〉(素顔)・物狂〈ものぐるい〉(乱心者)・法師・修羅〈しゅら〉(武人の霊)・神・鬼・唐事〈からごと〉(中国物)です。物まねは、世阿弥たちが属した大和〈やまと〉猿楽が得意としていました。

注目されるのが「老人」の項です。そこでは、「老木〈おいき〉に花」が咲くようにせよと説かれています。世阿弥は説きます。―――年を取っているからと言って腰や膝をかがめたり身を縮めたりせず、落ち着いてゆったりと立ち振る舞いなさい。老いたしぐさを心がけてはなりません。老人といえど心まで老いているわけではなく、むしろ何事をも若くしたいと思っているのだから、その心を表現するべく、若いしぐさをしなさい。とはいえ、体は若者ほど自由にはならず、どうしても拍子に遅れがちになってしまう。そのアンバランスが、「年寄の若振舞〈わかぶるまい〉」として、観客に目新しく思わせる効果を生じさせ、「老木に花」が咲くように見えるのです―――と。

この「心の物まね」論は、装束や姿の物まねを述べることの多い物真似条々の中で、ひときわ深いものです。物まねの基本が写実にあることは言うまでもありませんが、世阿弥の物まね論は、決してそれだけを言うのではありません。それが舞台上でどのような効果をあげ、観客にどのような印象を与えるかを見切って、役者の演技を「花」に向けて導いてゆこうという意図が、強く感じられるのです。

「老木に花」が説かれる「物真似条々」の一条。宝山寺蔵『風姿花伝』。

『二曲三体人形図』(法政大学能楽研究所所蔵)。杖をつく老人の視線の先に、「閑心遠目」と記されている。「心をしずかにして遠くを見よ」の意で、老眼がかすんで、遠くを見る目が定かならぬ様子を表している。

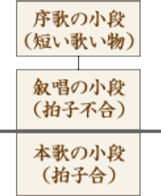

「序破急」とは、もとは古代に大陸から伝わった芸能・雅楽〈ががく〉の用語でした。雅楽の作品は、序-破-急の順で構成され、演奏もこの順でテンポが速まります。この言葉は後に連歌にも取り入れられ、やがて世界全体を説明することに用いられたようです。世阿弥も第三問答条々で「一切の事に序破急あれば、申楽〈さるがく〉もこれ同じ」と説きます。ただし世阿弥がここで言うのは、一日の演能における曲目配列の序破急でした。

「序」すなわち最初に演ずる脇能〈わきのう〉では、祝言を第一に考えたシンプルな作品を見せ、「破」にあたる二番目以降は、役者が得意とする良い出来の能を選び、最後の「急」では、手数が多く動きの激しい曲を演ずるようにせよ、ということです。

後の世阿弥伝書『花鏡〈かきょう〉』では、五番立ての演目の組み方に合わせ、序は「脇の申楽〈さるがく〉」「二番目」、破は「三番目」「四番目」、急は「五番目」にあたるとしています。しかし当時から曲数が増加する傾向にあったらしく、その場合には破の曲数を増やして対応する必要がありました。

また、能の番数が進んだ段階で貴人が遅れてきたり、または貴人のお好みで予定外の曲を演奏する場合は、すべてその希望を優先して、序の曲であっても破の心で演ずる工夫をせよ、と説かれます。そういう場合の能を十分に成功させることは困難でしたが、あくまで貴人の心を捉えることを第一に、故実と工夫をもって努力せよと言うのです。

「問答条々」は、「問 能に序破急をば、何とか定むべきや」「答 これ易き定めなり」と、問答形式で進められる。

芸能の目的は「寿福増長」であると、世阿弥は第五奥義編で言います。観客の心をやわらげ、上下の人々を一様に感動させることによって、寿福(寿命と福徳)を増やして、観客の幸福に奉仕するのです。

ただしこれは、観客に価値判断をゆだねるということでもあります。彼らは十人十色であり、人ごとに価値観が違います。極めた名手の芸は、「目利き」にはよく理解できますが、「愚かなる輩〈ともがら〉、遠国・田舎の卑しき眼」には理解できない。しかしそういう観客を退屈させては、寿福増長は達成できません。

そこで世阿弥は、「衆人愛敬」という言葉を示します。役者は観客に愛されることで、上演の場が完成し、寿福が成就するというのです。したがって、どのような観客を相手にしても愛される役者を目指さなければなりません。世阿弥の父・観阿弥は順応性が高く、その土地に合わせた芸を見せることができたそうです。

この心がけを徹底させることで、別の効用もあります。天下に名声をとどろかせた役者であっても、少しすたれる時期があるかもしれない。そんな時でも、田舎や遠国での評判が落ちなければ、道が途絶えることはない。道が絶えなければ、いずれまた天下の時流に合い、浮上することもあるだろう、と言うのです。「衆人愛敬」を心がけることが、役者人生の浮き沈みをしのぐ極意なのです。

「寿福増長」の語が繰り返し見られ、重要性が強調されている。

「花」とは何か。最後の巻・別紙口伝の冒頭で示される結論は、驚くほどシンプルなものです。いわく、「花と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」。

自然界の花は、季節ごとに違った種類が咲くものだから、季節が代わるたびに見る人の目に珍しさ、すなわち目新しさから起こる感動を起こさせます。能も、観客が珍しさをおぼえるところが面白さだと言うのです。花は散り、また咲くから珍しく、面白い。能も、ひとつの物まねに安住するのではなく、別の物まねに次々に移りゆくことが、珍しさであり、面白さであり、花なのだ、という考え方です。

ただし、と世阿弥は注意を喚起します。珍しさを追求するからといって、この世に存在しない奇抜な芸をしてはならない。自然界の花が、四季折節に咲く現実の花以外にあり得ないごとく、能の花も、習い覚えた物まねの数々を極め、その時々の観客の好み次第で自在に取り出すことによってのみ、咲かせることができるというわけです。

そのためにも役者は、年齢に応じた稽古によって、すべての物まね(「十体〈じゅってい〉」と呼ばれます)を極め尽くし、上演の場を左右する「因果の法則」に配慮することが大事になってくると、世阿弥は論じてゆきます。これらの論は、『風姿花伝』第一~第三で詳しく述べられたことをさらに展開し、総合的に結びつける教えになっています。

別紙口伝には、もうひとつ重要な教えがあります。「秘する花」です。

『風姿花伝』でこれまで見てきたような内容、とりわけ先の「花と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」という一見単純な奥義などは、外部の者に知られることを注意深く避けなければなりません。

もしこの口伝が観客の知るところとなり、皆が「この役者はきっと珍しいことをするだろう」と待ち受けるならば、もはやどのようなことをしても効果はなく、花の咲かせようがありません。むしろ観客には、「花」という概念すら知らせないでおいて、思いのほかに面白い役者とだけ思わせておくことが、役者の花になるのです。

世阿弥はさらに、秘伝というものは、その内容を知られないというだけでは不十分で、秘伝を保有していることすら気づかれないようにせよ、と言います。なぜなら、秘伝を持っていることを相手方に知られれば、相手は油断することなく用心の心を作ってしまいます。そうなると勝つことは難しくなってしまう。だから、「人に知らせない」ということを「生涯の主となる花」であると規定するのです。「秘すれば花、秘せねば花なるべからず」(秘密にすれば花が得られ、しなければ得られない)です。

こうした態度は、雅楽〈ががく〉の秘曲、和歌の秘伝など、当時の諸芸の世界では自然な考え方でした。それは、自らの芸を究極まで高めることと同時に、芸の家として子々孫々までの繁栄を願う彼らの願いを反映しています。

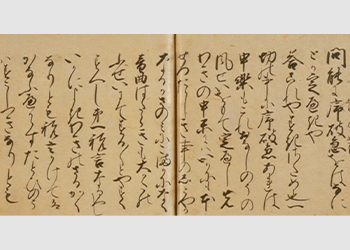

世阿弥自筆本(観世文庫蔵)。「花修」は『風姿花伝』の第6編として書かれたもので、能の作品の書き方について述べている。その最後(左ページ)に、「この条々、心ざしの芸人より外は、一見をも許すべからず 世阿(花押)」と記されていて、秘書であることが分かる。

別紙口伝の一節で、世阿弥は「年々去来〈ねんねんきょらい〉の花」を身につけよと説きます。これは、幼少時より老後までの芸の魅力を、すべて今ここの身に持てということです。ある時は子供のように華やかに、ある時は年盛りのように美しく、またある時は年功を積んだように熟練の技を見せる。一人の役者とは思えないように観客に感じさせることで、「珍しさ」の効果を出すことができます。

そのためには、芸の位が上がろうとも、過ぎ去った昔の芸を身につけたままにしておく必要があります。それが「初心忘るべからず」なのです。

世阿弥は後に、『花鏡〈かきょう〉』の中でこの論を発展させ、3種類の初心をあげます。

[1]是非の初心を忘るべからず。

[2]時々の初心を忘るべからず。

[3]老後の初心を忘るべからず。

[1]は、上手にせよ下手にせよ若い頃の初心未熟な芸を忘れず、その後の上達をはかる尺度とせよ、ということ。[2]は、別紙口伝に説かれるごとく、年齢ごとの魅力を身につけておけ、ということ。[3]は、年功を重ねた老後になお自らを初心と心得て、芸を高めるままに役者人生を終えよ、ということ。世阿弥はこの[3]を観世座の奥義・秘伝と位置づけています。能役者は、生涯にわたって「初心」と向き合い、謙虚に向上を目指す必要があるのです。

『風姿花伝』は、世阿弥の30代後半に成立した伝書です。しかし21種に及ぶ世阿弥伝書のほとんどは、その後の経験と洞察を踏まえて、50代後半から書き始められたものでした。世阿弥は60歳前後に禅宗での出家を果たすのですが、それ以後の能楽論には禅の色彩が濃く反映され、切りつめた言葉で能の高い境地を表現しようと試みています。以下、『風姿花伝』以後、なおも展開を続ける世阿弥の能楽論について、簡単にまとめておきます。

世阿弥が『風姿花伝』に続いて記した『花習〈かしゅう〉』(現存しない)のうち、「能序破急事〈のうのじょはきゅうのこと〉」を抜き書きした書。『花鏡』と重複する1418の奥書をもつ。

1419年成立の謡〈うたい〉伝書。これも『花鏡』と一部が重複するが、「祝言」(喜ぶ声)と「ばうをく」(悲しむ声)という声の二大別や、観阿弥が能に取り入れた「曲舞〈くせまい〉」の謡い方を、普通の謡(只音曲〈ただおんぎょく〉)と区別する論などを含む。

1420年成立。能の基礎が、舞・歌の「二曲〈にきょく〉」と、老体・女体・軍体の「三体〈さんたい〉」の上に築かれることが示される。ほかに芸の主となる「有主風〈うしゅふう〉」の重要性、達人の境地を示す「闌位〈らんい〉」などが説かれる。

1421年の成立。『至花道』の二曲三体説〈にきょくさんたいせつ〉を、絵図を用いて説明する。絵図は、老・女・軍の三体の他、童舞(子供の舞)・砕動風〈さいどうふう〉(鬼の一種)・力動風〈りきどうふう〉(鬼の一種)・天女舞があり、それぞれに短く説明する標語が添えられている。

1423年、世阿弥の次男・元能〈もとよし〉に相伝された能の作り方を記す書。能は、「種〈しゅ〉」(主人公の選択)・「作〈さく〉」(構成の決定)・「書〈しょ〉」(作詞)の3段階で作られること、また老体・女体・軍体の「三体」を基本とすることが示される。

能の節付(作曲)について論ずる書で、言葉のアクセントや句移り・文字移りなどを説明している。

謡についての論書で、書名は仙洞御所〈せんとうごしょ〉から賜った。声の種類や心根についての論や、聞き所の多い「有文〈うもん〉音感」よりもただ美しくたっぷりとした「無文〈むもん〉音感」の優位性などを説く。

『毛詩〈もうし〉』『論語』『般若心経』といった文献の一節を素材にして、少年期・老年期のあり方、色即是空・空即是色の解釈などを説く。

すぐれた能の芸を、妙風〈みょうふう〉・感風〈かんぷう〉・意風〈いふう〉・声風〈しょうふう〉の5種類に分け、その特色を中国古典等の言葉を交えて説明する。

1428年以前の成立。芸の位を上三花〈じょうさんか〉・中三位〈ちゅうさんい〉・下三位〈げさんい〉の三等に分けて説明する。中三位から始めて上三花を極め、その後に下三位に降りるという習道の順序が述べられる。

1423年に娘婿・金春禅竹に相伝された。和歌の六義(風〈ふう〉・賦〈ふ〉・比〈ひ〉・興〈きょう〉・雅〈が〉・頌〈しょう〉)を、藤原定家作と信じられた歌論書『三流抄〈さんりゅうしょう〉』をなかだちとして、能の九位と対比させる。

1428年、世阿弥が娘婿の金春禅竹に与えた伝書。問答形式の6箇条から成る。禅的色彩が濃厚で、六輪一露〈ろくりんいちろ〉説(後述)など後の禅竹能楽論に影響を与えた。

能の5種類の音曲――祝言・幽曲〈ゆうきょく〉・恋慕・哀傷〈あいしょう〉・闌曲〈らんぎょく〉――について説く。単なる並列分類ではなく、松にたとえられる祝言の「安全〈あんせん〉音」が五音すべての根底にあり、闌曲がすべての曲を稽古し尽くした後の至高の音曲であるとする。

5種類に分けた能の音曲(祝言・幽曲〈ゆうきょく〉・恋慕・哀傷〈あいしょう〉・闌曲〈らんぎょく〉)について、代表曲を例示する。作詞者・作曲者の名前をあげる場合もある。観阿弥が能に取り入れた曲舞〈くせまい〉の謡もあげられている。

1430年に、能を演じる際の役ごとの心得について、座衆一同に読ませるために書かれた。「棟梁の為手〈して〉」「脇の為手」「鼓の役人」「笛の役者」「狂言の役人」それぞれが、「一座」を成就させるために結束することを説く。

1433年の奥書を持つ世阿弥最後の論書。奥義をすべて伝えた嫡子元雅が早世したために能の道が絶え、一座が破滅することを嘆き、秘曲「却来風〈きゃくらいふう〉」を記し残すと言う。ほかに舞の動き方の順序、女芸能者である「白拍子〈しらびょうし〉」の来歴、「翁」の舞の口伝について説く。

1433年の奥書を持つ世阿弥最後の論書。奥義をすべて伝えた嫡子元雅が早世したために能の道が絶え、一座が破滅することを嘆き、秘曲「却来風〈きゃくらいふう〉」を記し残すと言う。ほかに舞の動き方の順序、女芸能者である「白拍子〈しらびょうし〉」の来歴、「翁」の舞の口伝について説く。

1424年以前の成立。世阿弥40歳以後、約20年かけて集積した総合的能楽論書で、嫡子・元雅〈もとまさ〉に相伝された。具体的な音曲論・物まね論のほか、「万能〈まんのう〉を一心につなぐ」(一切の演技を心でつなぐこと)など、精神的な論もある。

右は「動十分心動七分身」の項目で、「心を十分に動かし、身を七分に動かせ」と説く。左の「強身動宥足踏、強足踏宥身動」では、「強く身を動かすときはゆるく足を踏み、強く足を踏むときはゆるく身を動かせ」と説く。実践的な内容である。

嫡子・元雅〈もとまさ〉に先立たれたことを悲しむ追悼文。父観阿弥を超えるほどの名手であり、能の秘伝・奥義をすべて伝えた後継者を失い、道が破滅する時が到来したと嘆いている。1432年の奥書。

7行目中ほどから、「さても去八月一日の日、息男善春(元雅のこと)、勢州(伊勢)安濃の津にて身まかりぬ」とあって、元雅の死去を伝えている。

世阿弥晩年の芸談を次男・元能〈もとよし〉が聞き書きしたもの。1430年成立。田楽〈でんがく〉や近江〈おうみ〉猿楽の名手のエピソード、各地の能面打ちの名前、観世座成立の事情、世阿弥が作った作品名など、当時の世阿弥周辺の知識について幅広く記録している。

「世子」とは世阿弥のこと。1行目の下、「秦元能」とあるのが、聞書をした世阿弥の子・元能。

金春禅竹〈こんぱるぜんちく〉(1405~1470?)は、大和猿楽四座の金春座の大夫で、世阿弥の娘婿にあたります。世阿弥から伝書の相伝を受け、また禅竹あての書状が2通現存しています。世阿弥没後は、観世座の音阿弥〈おんあみ〉とともに能楽界を代表する役者でした。能の作者としてすぐれた作品を残した禅竹は、能楽論も著述しており、それらは仏教や歌論の説を借りて能の本質を説明する傾向が見られます。禅竹の孫・金春禅鳳〈ぜんぽう〉(1454~?)も、幾つかの能伝書を残していますが、世阿弥や禅竹のものとは違い、能の演出や同時代の見聞を記すことに重きを置いています。室町末期以降、能楽伝書は、「型付〈かたつけ〉」と呼ばれる役者の動作を記したものや、笛や鼓など囃子方の楽譜を記したものが大量に書かれるようになります。また、狂言の伝書は江戸前期になってはじめて書かれました。ここでは以下、禅竹の伝書を中心に、その後の代表的な能楽論書をあげることにします。

能楽は「総合芸術」と呼ばれることもありますが、それは戯曲性・演技性といった面のみならず、音楽・扮装・舞台装置なども含めた多角的なアプローチが可能だからです。

ここでは、音楽、扮装、舞台を中心に、仮面や装束、作り物を含めて、能・狂言のアートについてご紹介しましょう。

能は、世阿弥によって「舞」と「歌」の二曲を柱とする「歌舞能〈かぶのう〉」として大成されました。舞も歌も、音楽を下地として表現されるものです。ここでは、能・狂言の音楽性を支える「囃子方」と「謡」について紹介します。

世阿弥の時代には、座衆として大夫(シテ)に従う存在でしたが、室町後期には囃子の名手が輩出し、江戸時代にはその子孫あるいは弟子筋が囃子方の各流儀を確立しました。シテ方とは関係なく、独自に囃子芸の相伝を行い、芸を深めています。現在は表に示した流儀があります。

能・狂言の囃子は、4つの楽器「能管〈のうかん〉」「大鼓〈おおつづみ〉」「小鼓〈こつづみ〉」「太鼓〈たいこ〉」から構成されています。これらをあわせて「四拍子〈しびょうし〉」とも言います。「能管」は管楽器で、横笛のことです。「大鼓」「小鼓」「太鼓」はいずれも打楽器で、木製の「胴」を馬や牛の皮でできた「革」で表裏からはさみ、麻の「調緒」で締めるという共通の構造をしています。

大鼓は小鼓より大きく、胴の長さは約290ミリ前後、革の直径は約230ミリ程度。左膝に載せて左手で調緒〈しらべお〉を握り、右手で革を打ちます。硬く高い音が特色です。

小鼓は、胴の長さ約250ミリ前後、革の直径は200ミリ程度。左手で調緒〈しらべお〉を握って右肩にかつぎ、右手で革を打ちます。調緒の握り具合や右手の指の使い方により、硬軟高低さまざまな音を出します。単に「鼓〈つづみ〉」とも言います。

太鼓は、胴の長さ150ミリ程、革の直径350ミリ程の平たい楽器で、専用の台に乗せ、両手に持った撥で打ちます。曲により太鼓が入るものと入らないものがあり、入る場合の多くは、後場のシテが神や霊などの場合です。

能管は、長さ400ミリ弱の横笛で、口を付ける「歌口〈うたくち〉」1つと、指で押さえる「指孔〈ゆびあな〉」7つがあります。息の強さと笛の角度によって、低音・高音を出すこともできます。謡につけて、あるいは舞事〈まいごと〉のときに吹かれます。

| 大鼓方 | 大石流 | 大倉流 | 葛野流 | 観世流 | 高安流 |

|---|---|---|---|---|---|

| 小鼓方 | 大蔵流 | 観世流 | 幸 流 | 幸清流 | |

| 太鼓方 | 金春流 | 観世流 | |||

| 笛方 | 一噌流 | 森田流 | 藤田流 |

多くの能作品の中には、囃子方の演奏だけに合わせて、抽象的な所作の舞踊をする箇所があり、「舞事〈まいごと〉」と呼ばれています。

舞事は、そこで吹かれる笛の基本の楽句(地〈じ〉)によって、2大別されます。

まず「呂中干〈りょちゅうかん〉」の地を持つ舞事があります。呂・中・干・干ノ中という四句を1セットとし、これを繰り返して演奏します。序ノ舞・中ノ舞〈ちゅうのまい〉・早舞〈はやまい〉・男舞〈おとこまい〉・神舞・急ノ舞・破ノ舞などがあります。

れ以外の固有の地を用いる舞事には、楽〈がく〉・神楽・羯鼓〈かっこ〉・鷺乱〈さぎみだれ〉・猩々乱〈しょうじょうみだれ〉・獅子・乱拍子〈らんびょうし〉などがあります。

これらの舞事とは別に、この他にも、笛が打楽器に合わせず独自のリズムを吹いて(アシライ吹キ)、演者が所作をするものあります。イロエ・カケリ・立廻リなどがあります。

能作品のテキストで最も古いものは、世阿弥自筆による能の台本です。能本〈のうほん〉と呼ばれています。能本は、発音を重視してカタカナ書きのみで台詞〈せりふ〉と歌を記し、また最低限の演出注記を添えています。

室町後期になると、能のテキストを「うたう」ことが流行し始めました。そのために作られたのが「謡本〈うたいぼん〉」で、拍子に合わせて「ゴマ点」を振り、狂言方の台詞は省かれるなどの工夫がほどこされています。

謡本は収書家の興味をおおいにそそったようで、当時の貴族が謡本の貸し借りをしていたことが知られています(『言経卿記〈ときつねきょうき〉』等)。またこのころまでに、上掛り〈かみがかり〉(観世・宝生)と下掛り〈しもがかり〉(金春・金剛)の謡い方が分かれていたようです。

能のテキストを正しく謡うためには、それまで音によって伝えられてきたものに漢字をあてはめ、意味の通らない部分を極力減らしておく必要がありました。そのために、関白・豊臣秀次〈とよとみひでつぐ〉は、当時の知識人を総動員して、謡の注釈書『謡抄〈うたいしょう〉』を編纂しました。

世阿弥自筆本を模して書かれた本。シテの弱法師が女二人を伴って登場するなど、現代とは異なる演出も記されている。後世の謡本と違い、節付や間〈ま〉の表記などはない。

「古活字〈こかつじ〉」とは、江戸初期に行われた印刷技法で、一文字ずつ彫られた木活字を組み合わせて印刷する。写真は「守清本〈もりきよぼん〉」と呼ばれるもので、全10冊に102曲の注釈を収める。

江戸時代に入ると、豪華な装飾をほどこした謡本が制作されました。本阿弥光悦〈ほんなみこうえつ〉の書体とされる「光悦本〈こうえつぼん〉」(嵯峨本)は、表紙や料紙(本文の紙)に雲母〈きら〉や金箔を散らすなど、贅をつくしたものでした。

その後、京や大坂、江戸の版元から謡本が次々に刊行されました。内百番・外百番の計二百番を軸に、番外として三百番本・四百番本・五百番本を加えた計五百番の謡本が出版されました。また、作品中の謡いどころだけを抽出した小謡集〈こうたいしゅう〉や、パロディ謡を集めた便用謡〈びんよううたい〉や替謡〈かえうたい〉など、謡に関連した出版が盛んに行われました。

これらは、江戸時代になっても作品を作るエネルギーが失われなかったことや、謡を楽しむ人口が莫大であったことを示しています。

なお江戸時代に出された謡本には、シテ方だけではなく、ワキ方のものもありました。室町時代までは、ワキ方が地謡を統率していたことの名残で、福王流〈ふくおうりゅう〉や春藤流〈しゅんどうりゅう〉(下掛り宝生流)の謡本が残っています。

堀池宗叱〈ほりけそうしつ〉は、大和猿楽四座に属さず能を演じた手猿楽〈てさるがく〉の役者。16世紀後半に成立した折り本仕立ての謡本で、紺色の表紙には、曲趣をあしらった絵が金泥で描かれている。

小謡本『万葉小諷千秋楽』所載。江戸時代の京都では、「謡講〈うたいこう〉」と呼ばれる素謡〈すうたい〉の会がしばしば催され、謡う者も聞く者も、それぞれに謡を楽しんだ。

能のテキストに記される言葉は、現代風に言えば、台詞〈せりふ〉と歌〈うた〉から構成されています。しかし、台詞部分も音楽的に唱えられますので、全体を「謡〈うたい〉」と称しています。

謡の音楽は、旋律の様式からツヨ吟・ヨワ吟という分け方があります。またリズムの様式からは「拍子不合〈ひょうしあわず〉」と「拍子合〈ひょうしあい〉」の2種類に分けられます。拍〈はく〉を意識しない「拍子不合」は、ほとんど節を付けず棒読み調に謡いますが、意識する「拍子合」の場合には、拍のルールが細かく決められており、それを「地拍子〈じびょうし〉」と呼んでいます。

地拍子は流儀によって用語や細部が異なり、いささか複雑ですが、ここでは簡単に、平ノリ・中ノリ・大ノリという3つの分類によって紹介しましょう。

謡の文章の多くは、七五調を基準に書かれています。この7+5の音を、音楽上の1単位である1クサリ(8拍)に割り当てるには、工夫が必要です。

最も多く見られる平ノリの処理では、前半の7音を第1~第4拍に、後半の5音を第5~第8拍にあてて謡います。この場合、音の数が拍の数に不足しますから、伸ばして謡う音(「モチ」)を設けるなどして、隙間を埋めます。

『高砂』正徳6年(1716)山本長兵衛刊の観世流謡本 神戸女子大学 古典芸能研究センター蔵

中ノリでは、原則として1拍に2音をあてます。次の例の1行目は典型的な例です。明確な拍節感があり、躍動的です。修羅物の能で、最後の場面で使われることが多いので、「修羅ノリ」と呼ばれることもあります。

『敦盛』正徳6年(1716)山本長兵衛刊の観世流謡本 神戸女子大学 古典芸能研究センター蔵

大ノリは、1拍に1音をあてます。これも一曲の最後に使われることが多くなっています。一音一音伸びやかに謡われます。

「松風』正徳6年(1716)山本長兵衛刊の観世流謡本 神戸女子大学 古典芸能研究センター蔵

能のテキストは、これを元にして一編の演劇ができあがるわけですから、筋立てを重視した構成を持っていることは言うまでもありません。しかし詳しく見ると、実は、音楽的な小さなかたまり(「小段〈しょうだん〉」)が結合して、ひとつの構造(「段」)をなし、それが組み合わされて一曲を作っていることが分かります。

段はおおむね次のような

小段構成を持ちます。

これに小段を

あてはめてみます

例「高砂」

前場;ワキ登場の段

小段にはたくさん

種類がありますが、

その中の一例です。

このようにひとつの段が、言葉の内容面だけでなく、音楽面も重視して構成されているのが、謡曲の特徴です。

これらの段は、さらに「序破急〈じょはきゅう〉」のリズムに従って構成され、一曲となります。世阿弥『風姿花伝』の「第六花修〈かしゅう〉」によれば、「序破急に五段あり。序一段、破三段、急一段」と、その秩序が示されています。世阿弥が言う「段」は、小段が組み合わされてできた段をさらに集積した、もうすこし大きな単位を表していますが、能のテキスト構成には一定のルールがあるということがよく分かります。能を鑑賞する際にも、ある程度それを知っていれば、一層楽しめることでしょう。

能楽は物まねが基本です。よい物まねは、役者の身体による演技を通して発揮されるものですが、面や装束などの扮装も大いにそれを助けます。ここでは、多岐にわたる能・狂言の扮装を、面・装束・小道具を一定の約束に従って組み合わせた「出立〈いでたち〉」によって分類し、紹介します。本HPの「能・狂言を知ろう」に登場するキャラクターを中心に、「男性」「女性」「神鬼・その他」に分けて説明しましょう。

【面】直面(ひためん)

【装束】大臣烏帽子・袷狩衣・白大口・着付厚板

「高砂」のワキは阿蘇宮の神主ですから、正確には大臣ではありませんが、大臣ワキの出立をとります。狩衣〈かりぎぬ〉という威儀を正した役が着る上着に、大口というこれも位のある役がはく袴をつけます。狩衣の下には、着付として厚手の小袖である厚板〈あついた〉を着ています。頭には大臣烏帽子〈えぼし〉をかぶります。「高砂」は祝言能の代表格であり、そのワキにも位のある扮装をさせています。

【面】直面〈ひためん〉

【装束】角帽子・水衣着流・着付無地熨斗目。数珠。

能のワキによく見られるのがこの着流シ僧です。直面〈ひためん〉とは、面を着けないこと。頭には角帽子〈すんぼうし〉という僧侶が用いる帽子をかぶります。上に水衣〈みずころも〉という日常着を着ています。その内には無地熨斗目〈のしめ〉という地味な小袖を着ます。これはごく普通の僧の扮装ですが、位のある僧の場合は、袴として大口〈おおくち〉をはくこともあります。ワキ僧はシテの物語を引き出し、それを最後まで見届けて供養します。

【面】小尉

【装束】尉髪・シケ水衣・白大口・着付小格子。箒。

能では男性の老人を尉と呼びます。面は、普通の老人が着ける尉面(写真)と、力強い悪尉〈あくじょう〉とに大きく分けられます。上に着ているのは水衣〈みずころも〉で、庶民の労働着とされています。袴は大口〈おおくち〉といい、位のある人物に使用されます。着けない場合は「着流シ」の出立となります。水衣の下に着る着付は、厚板〈あついた〉で、模様の大きさから小格子〈こごうし〉と呼ばれるものです。この老人は、住吉明神の化身ですから、ぜんたいに位の高い扮装をさせています。

【面】直面〈ひためん〉

【装束】狂言肩衣・狂言袴・着付縞熨斗目

太郎冠者〈たろうかじゃ〉は、大名などに使われる家来の役で、もっとも先輩格の者をいいます。後輩がいれば次郎冠者〈じろうかじゃ〉と呼びます。いずれも縞模様の熨斗目〈のしめ〉という小袖を内側に着て、下に短い狂言袴をはき、上に肩衣〈かたぎぬ〉をつけます。これらは麻布で作られています。「棒縛〈ぼうしばり〉」では、次郎冠者とともに、主の目を盗んで酒を飲み、浮かれます。

【面】直面〈ひためん〉

【装束】長上下・着付段熨斗目

主は段模様の熨斗目〈のしめ〉を着付け(内側の着物)にし、下に長袴〈ながばかま〉をはき、上に肩衣〈かたぎぬ〉をつけて、小刀を帯び、扇子を持ちます。この姿で能の間狂言〈あいきょうげん〉(前場と後場をつなぐ狂言)にも、「所の者」として出ます。「棒縛」では、縛っておいた家来にまんまと酒を飲まれてしまい、怒って追いかけます。

【面】直面〈ひためん〉

【装束】兜巾・水衣肩上・括袴・着付厚板・篠懸

頭に付けているのは「兜巾〈ときん〉」で、肩に掛ける「篠懸〈すずかけ〉」とともに山伏であることを示します。内側に着付けとして大きな格子模様の「厚板〈あついた〉」を着て、下には「括袴〈くくりばかま〉」をはき、派手な柄の「水衣〈みずころも〉」を上に着ています。能の山伏と違って、足に脚絆〈きゃはん〉をします。「梟山伏〈ふくろうやまぶし〉」では、憑依した梟の霊を除こうと祈るうちに、自らも梟に取り憑かれて、「ホホーン」と鳴き声をあげてしまいます。

【面】若女

【装束】鬘・静烏帽子・唐織着流・着付摺箔

若女〈わかおんな〉は、文字通り若い女性を表す面で、他に小面を用いることもあります。年配の女性の場合は、増〈ぞう〉・深井・曲見〈しゃくみ〉を使い、装束も赤色を使わない「紅無〈いろなし〉」となります。装束は、内側に着付けとして、金銀箔の小模様を摺〈す〉った摺箔〈すりはく〉を着、その上に赤色を使った唐織〈からおり〉を着ています(「紅入〈いろいり〉」)。袴をはいていないので着流シです。この写真の静は白拍子〈しらびょうし〉という芸能者なので、舞を舞うときには烏帽子をかぶります。

【面】若女

【装束】鬘・風折烏帽子・長絹・縫箔腰巻・着付摺箔

女性の役が頭につける髪を鬘〈かづら〉と言い、「松風」のように女性が主人公となる能に、「鬘物〈かづらもの〉」と呼ばれるグループがあります。ここで松風の霊は、内側に着付けとして着た摺箔〈すりはく〉の上に、模様を縫い込んだ縫箔〈ぬいはく〉を腰巻きにつけ、さらに外衣として長絹〈ちょうけん〉を着、頭に風折烏帽子〈かざおりえぼし〉をかぶっています。この長絹と烏帽子は、今は亡き思い人が残していった形見の衣服であり、それを身につけることで、男装する女性の姿となっています。

【面】若女

【装束】鬘・天冠・長絹・縫箔着流・着付摺箔

「羽衣」は天女が主人公の能です。はじめ天女は、内側の摺箔〈すりはく〉の上に、縫箔〈ぬいはく〉を腰巻きにして登場し、羽衣を取られた裸の体を表現します。その後返してもらった羽衣(長絹〈ちょうけん〉)を着て(このとき縫箔を着流シの形に直します)、舞を舞いつつ天上に帰って行きます。頭には天冠をかぶります。

【面】老女

【装束】鬘・シケ水衣肩上・縫箔腰巻・着付摺箔

中世には、美しい才女であった小野小町〈おののこまち〉が百歳の姥となって放浪するというイメージがありました。それらを題材に、能「卒都婆小町〈そとばこまち〉」「関寺小町〈せきでらこまち〉」「鸚鵡小町〈おうむこまち〉」などが書かれています。これらの作品は「老女物」と呼ばれ、能役者によって大切に扱われてきました。写真は「卒都婆小町」で、内側に着付けとして摺箔〈すりはく〉を着て、下に縫箔〈ぬいはく〉を腰に巻く形でつけ、その外に水衣という薄手の日常着を着ています。鬘は白髪で、面も老女面ですが、旅の僧を言葉でやりこめるなど、才気衰えぬ老小町像です。

【面】直面〈ひためん〉

【装束】美男帽子・縫箔着流・女帯

狂言の女性には、能とは違い、面を用いません。直面〈ひためん〉です。頭には美男帽子〈びなんぼうし〉というかぶり物をします。長い白布を頭に巻き、両端を左右にたらしたものです。装束はふつう、縫箔〈ぬいはく〉を着流シにして、女帯でしめます。

「鎌腹〈かまばら〉」では、鎌を結びつけた棒で夫を追い回す、気の強い妻を演じます。

【面】乙

【装束】鬘・縫箔着流・女帯

乙御前〈おとごぜ〉は未婚の女性で、「乙〈おつ〉」の面を掛けます。頭は鬘〈かづら〉ですが、流儀によって美男帽子〈びなんぼうし〉をかぶることもあります。装束は常の女性と同じで、縫箔〈ぬいはく〉を着流シにして、女帯をしめます。「釣針〈つりばり〉」の乙御前は、西宮夷神社のお告げによって太郎冠者が得た妻で、最初は顔を隠していますが、被り物を取って一目見た太郎冠者は、腰を抜かすほど驚きます。

【面】邯鄲男

【装束】透冠・袷狩衣・白大口・着付色入厚板

「高砂」後シテの住吉明神は、若い男神として描かれています。面に用いられる邯鄲男〈かんたんおとこ〉は、本来は能「邯鄲〈かんたん〉」に用いる面で、やや憂愁味を感じさせます。頭には透冠〈すきかんむり〉をかぶります。内側に着付けとして厚手の小袖・厚板〈あついた〉を身につけ、上に狩衣〈かりぎぬ〉を着、下に大口〈おおくち〉をはいています。この出立で、力強い神舞(かみまい)を舞います。

【面】怪士

【装束】鍬形頭・法被・半切。太刀・長刀

この平知盛の霊は、平家一門でありながら公達〈きんだち〉としてではなく、長刀を振り回す怨霊として描かれます。頭には黒頭〈くろがしら〉に兜を表す鍬形〈くわがた〉を付け、面は怪士〈あやかし〉です。袴には派手な模様を織り出した半切〈はんぎり〉をはき、上には法被〈はっぴ〉という広袖を着ます。この「法被半切出立」は、鬼神・荒神の扮装や、武人の鎧を表現する力強いものです。

【面】中将

【装束】梨子打烏帽子・長絹肩脱・白大口・着付厚板。太刀

平家の公達〈きんだち〉は、少し愁いをたたえた中将〈ちゅうじょう〉の面をつけ、頭に先の折れた梨打〈なしうち〉烏帽子をかぶります。内に厚手の小袖・厚板〈あついた〉を着て、袴として白の大口〈おおくち〉をはき、外に長絹〈ちょうけん〉を着て、太刀を抜く右手の肩を脱ぎます。忠度は和歌の道に秀でた人物であり、箙〈えびら〉(矢を入れる武具)に短冊を付けています。武将でありながら文化人であった面影を表現しています。

【面】小ベシミ

【装束】唐冠・袷法被・半切・着付厚板

能「野守」のシテは鬼神です。天上界から地獄界までを映し出す鏡を持って登場し、最後は大地を踏み破って去っていきます。これも「船弁慶」後シテ同様、「法被半切出立〈はっぴはんぎりいでたち〉」で力強さを表しますが、印象的なのは頭髪の赤頭〈あかがしら〉と、口を横一文字に結んだベシミの面、そして異国風の唐冠〈とうかんむり〉です。大和猿楽は元来鬼の物まねを得意としていました。尚、この写真では、頭髪に黒頭(くろかしら)、面に大ベシミを用いる特殊演出をとっている。

【面】狐

【装束】狐もんぱ出立

着ぐるみのことをもんぱといいます。「釣狐〈つりぎつね〉」は、猟師に狐釣りをやめさせようとする古狐が、はじめは僧の姿で、続いて狐の本体で登場します。狐の面は、あごが動いて歯がカタカタ鳴らせるものもあります。さまざまな狐の姿態を表現した後、わなに捕らえられますが、首尾良く逃げ去ります。他に狂言「靭猿〈うつぼざる〉」でも、猿の役にもんぱを用います。

【面】武悪

【装束】鬼頭巾(黒頭)・厚板壺折・括袴・着付厚板(熨斗目)

面「武悪」は、鬼・閻魔〈えんま〉・幽霊などに用いられる面です。頭には「鬼頭巾〈おにずきん〉」または「黒頭〈くろがしら〉」をかぶります。厚手の「厚板〈あついた〉」あるいは「熨斗目〈のしめ〉」という小袖を内に着て、下に「括袴〈くくりばかま〉」をはき、上に「厚板」を腰の高さで少したくしあげて(壺折〈つぼおり〉)着ます。「節分〈せつぶん〉」の鬼は、恋のとりことなり、人間の女にだまされて豆をぶつけられます。

無表情を意味する言葉として、「能面のような」という言い方があります。多種多様な能面の数々を見れば、これが正確でないことは明白ですが、中には小面(こおもて)のように、感情を感じさせないものもあります。しかしこれは、それを着ける者の演技によって喜怒哀楽の表出を許す形であって、無表情と同義ではありません。「中間表情」と呼ばれることもあり、むしろどの方向にも開かれた、より自由度の高い表情なのです。世阿弥の時代、能面の種類は多くありませんでした。『申楽談儀』には次のように記されています。翁、鬼の面、年寄りたる尉〈じょう〉、悪尉、笑尉、小牛尉の面、顔細き尉の面、男面、女の面、ちと年よりしく有女めん、飛出〈とびで〉、大べしみ、小べしみ、天神の面尉面については5種類もあげられていますが、その他はおおざっぱな分類です。当時は面によってではなく、演技でさまざまな役柄を演じ分けていたのでしょう。これが室町末期には50種類を越えていましたが、これは、曲ごとの演技・演出が細かく発展していったことと連動しています。現在では、能面・狂言面合わせて200種を超えるとされていますが、そのうちの代表的なものについて紹介しましょう。

「翁〈おきな〉」は、能楽の源流の一つで、天下泰平・国土安穏を祈祷〈きとう〉する呪術芸でした。「翁」はシテ方、「三番叟〈さんばそう〉」は狂言方が勤めます。それぞれ切りあご(あごが動く)になっています。「父尉〈ちちのじょう〉」「延命冠者〈えんめいかじゃ〉」は、室町前期に演じられなくなりました。

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

【作者】桑田能忍

【撮影者】神田佳明

【作者】桑田能忍

【撮影者】神田佳明

【作者】桑田能忍

【撮影者】神田佳明

演者が男性で、登場人物も生身の男性の場合、原則として面は必要ではなく、素顔の「直面〈ひためん〉」で演じます。しかし演者に変身が要求される場合には、面を着けます。

武将の霊の「中将〈ちゅうじょう〉」は、平家の公達〈きんだち〉を表すのに用いられます。霊の面は、眼球に泥〈でい〉(金色)を施した不気味なものです。老人を表す尉面〈じょうめん〉は種類が多く、上品な老人を表す「笑尉〈わらいじょう〉」や、神や霊に用いられる力強い「悪尉〈あくじょう〉」があります。少年の面のうち「喝食〈かっしき〉」は寺で働く若僧の面です。

狂言面の「祖父〈おおじ〉」は、百歳を越えて恋をする老人を表現します(「枕物狂」)。

(「忠度」後シテ、「清経」後シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「阿漕」後シテ、「通小町」シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「高砂」前シテ、「難波」前シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「張良」後シテ、「難波」後シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「自然居士」シテ、「花月」シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「枕物狂」シテ)

【作者】狂言共同社

【撮影者】神田佳明

生きている女性の面は、登場人物の年齢によって分けられます。「小面〈こおもて〉」は若い女性、「深井〈ふかい〉」は中年の女性を表現します。「老女」は、能の中でもっとも大切に扱われている「老女物」と呼ばれる作品(「関寺小町〈せきでらこまち〉」「卒都婆小町〈そとばこまち〉」「姥捨〈おばすて〉」など)で用いられます。

霊を表す「泥眼〈でいがん〉」は、眼球に金泥〈こんでい〉で着色し、濡れほつれた髪が描かれています。また「般若〈はんにゃ〉」は二本の角と耳まで裂けた口が特徴で、嫉妬の鬼を表現します。

狂言面の「乙〈おと〉」はユーモラスな表情です。

(「松風」シテ、「船弁慶」前シテ)

【作者】内藤記念館

【撮影者】神田佳明

(「隅田川」シテ、「百万」シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「高砂」前ツレ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「海人」後シテ、「葵上」前シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「道成寺」後シテ、「葵上」後シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「釣針」アド)

【作者】狂言共同社

【撮影者】神田佳明

神や鬼などの異類の面も多様です。口を大きく開いた阿形〈あぎょう〉の「飛出〈とびで〉」はある種の明神に、きつく閉じた吽形〈うんぎょう〉の「ベシミ」は鬼や天狗に用いられます。神は「邯鄲男〈かんたんおとこ〉」のほか、老神の登場する曲では「悪尉〈あくじょう〉」を用いることもあります。恐ろしい鬼の形相は「顰」に代表されます。

狂言面の「武悪〈ぶあく〉」は亡霊や鬼または閻魔王を表現します。また狐の「もんぱ(着ぐるみ)」を着る「釣狐〈つりぎつね〉」では、口先のとがった「狐」の面を着けます。

(「嵐山」後シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「高砂」後シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「野守」後シテ)

【作者】岩崎久人

【撮影者】神田佳明

(「紅葉狩」後シテ、「羅生門」シテ)

【作者】内藤記念館

【撮影者】神田佳明

(「節分」シテ)

【作者】狂言共同社

【撮影者】神田佳明

(「釣狐」後シテ)

【作者】狂言共同社

【撮影者】神田佳明

室町時代、能・狂言のための常設舞台はなく、神社の拝殿や屋外の臨時舞台、または邸内の座敷などで演じられていました。

安土桃山時代に、現在の形に近い能舞台が建てられるようになりましたが、まだ地謡座はなく、橋懸りが右につくこともあったらしく、形態は一定していませんでした。江戸時代に入り、式楽として能・狂言がよく演じられた江戸城で能舞台が作られると、それを倣って現在見られるような形の舞台(本舞台・橋懸り・後座・地謡座・屋根から構成)が広まりました。また、座敷舞台のように、能舞台を邸内に取り込む工夫が見られるようになり、屋内に屋根つきの能舞台を設置するという現在の「能楽堂」の姿の原型が生まれました。

![[重要文化財]紙本著色洛中治外図屏風(歴博甲本)](/bungaku/wp-content/themes/bungaku/assets/images/kikaku/noukyougen/art-butai1.jpg)

大きな老松〈おいまつ〉が描かれる。室町時代には存在せず、真後ろから登場人物が入ってきたらしい。江戸期に常態化した。

後座右手に設けられた小さな引き戸。地謡や後見が出入りする。ワキとアイ狂言などが退出することもある。

地謡が、一列または二列に脇正面を向いて座る。これも江戸期に設けられた。

後座右手に設けられた小さな引き戸。地謡や後見が出入りする。ワキとアイ狂言などが退出することもある。

常座 大小前 笛前

脇正 正中 地謡前

角 正先 脇座前

鏡の間と本舞台を結ぶ橋。主要な登場人物はここを通って本舞台に行き、また囃子方の登退場にも用いられる。遠近感を狙った演技にも使われる。

緑・黄・赤・白・紫の五色の縦縞を持つ幕で、下端に二本の棒が付けられ、登退場の際に持ち上げられる。

楽屋で鬘と装束を付けた登場人物が控える間で、面をつける。鏡が設けられている。上演前の囃子方による「お調べ(音合わせ)」も行われる。

東条町秋津鎮座 住吉神社「能舞台」

【所在地】加東郡東条町秋津

生石神社

【所在地】高砂市阿弥陀町生石171

黒谷若宮八幡宮神社

【所在地】加東郡東条町黒谷

住吉神社 舞殿

(兵庫県指定文化財)

【所在地】三田市大川瀬字曽根山164

湊川神社「神能殿」

【所在地】湊川神社「神能殿」

【写真提供】湊川神社

明治14年(1881)に芝公園(東京都港区)に建てられた芝能楽堂が、同35年靖国神社に奉納されたものです。芝能楽堂は、能舞台と観客席を同じ建物に取り入れた、現在のいわゆる能楽堂のはしりでした。明治維新後の有能な役者達が芸を競い、能楽の復興に大きく貢献しました。

【所在地】東京都千代田区九段北3-1-1

(国指定重要文化財)

【所在地】広島県佐伯郡宮島町

【写真】中村昭夫

一説に元禄7年(1694)に建てられたと伝えられ、鴻ノ間〈こうのま〉と呼ばれる大きな対面所に面しています。北能舞台より公的な位置づけを持ち、現在も毎年5月21日の宗祖降誕会〈ごうたんえ〉祝賀能が催されています。なお対面所の畳の下からは、敷舞台も見つかり、本願寺における豊かな能楽享受の姿をとどめています。

(国指定重要文化財)

【所在地】京都市下京区堀川通花屋町下ル

懸魚〈げぎょ〉(屋根の破風板部分の飾り)から天正9年(1581)の紙片が見つかり、現在最古の能舞台と分かりました。本願寺の坊官〈ぼうかん〉で能の名手だった下間少進仲孝〈しもつましょうしんなかたか〉が、徳川家康から与えられた舞台を寄進したものと言われています。主に門主周辺の内々の催しに使われました。

(国宝)

【所在地】京都市下京区堀川通花屋町下ル

兵庫県には、光源氏の配流の地として、源平の合戦場として、よく知られた土地があります。

各地に優れた由緒を持つ寺社があり、また夫婦愛・親子愛などを描いた物語が伝えられています。

能作者たちは、これらを素材に多くの作品を作りました。ここでは県下を舞台とする能の作品を現行上演曲のみならず、番外謡曲も含めて紹介します。

番外曲 三百番本 三番目物

法然〈ほうねん〉上人が、比叡山延暦寺との訴訟の結果、土佐国へ流されることとなり、淀川を船で下っていると、遊女を乗せた船が近づいてくる。遊女たちは、法然の教えを請うために漕ぎ寄せてきたのだった。法然が、現世の煩悩〈ぼんのう〉を捨てて阿弥陀仏の本願を頼めば、必ず往生を遂げられると説くと、遊女たちは感涙を流し、長い髪を切って布施〈ふせ〉として捧げる。

やがて空から音楽が聞こえ、よい香りがただよい、花が降り下ると、先の遊女たちが、顔かたちはそのままに歌舞の菩薩と変じ、船に乗ってやってくる。菩薩たちは舞楽〈ぶがく〉を奏し、舞を舞い、阿弥陀仏の功徳をたたえて、西方の空へと上って行く。

尼崎市・神崎の渡し

アクセス:尼崎市バス関西ペイント下車北約50m

住所:尼崎市神埼町34 松ケ枝公園内

アクセス:尼崎市バス神崎橋下車北約150m

住所:尼崎市神崎町364-2

観 宝 剛 春 喜 五番目物

兄頼朝〈よりとも〉に追われる身となった源義経〈よしつね〉は、弁慶〈べんけい〉や静〈しずか〉とともに都を落ち、尼崎大物浦〈だいもつのうら〉に着く。弁慶は義経に、静を都に返すことを進言、静ははじめ弁慶の悪意ではないかと疑うが、義経の意志であることを確かめ、承知する。静は涙ながらに、いつか兄弟和解の日が来るであろうと、観音に祈る舞を舞う。

一行が船に乗るとにわかに荒れ模様となり、船頭の舵さばきで逃れようとするところに、平家一門の亡霊が雲霞〈うんか〉のごとくに出現する。復讐に燃える平知盛〈とももり〉の霊は、長刀〈なぎなた〉を振りかざして襲いかかり、義経も応戦するが、最後は不動明王などの仏を召喚した弁慶の法力によって退散させられる。

(前)尼崎市・大物浦 (後)海上

アクセス:阪神電車大物駅下車

住所:尼崎市大物町

番外曲 四百番本 四番目物

秦武文〈はたのたけぶん〉という武士が、土佐国へ下向する一院御息所〈いちいんのみやすどころ〉のお供をして、尼崎大物浦〈だいもつのうら〉に着く。その夜、盗賊が浦に火を放ったので、武文は、筑紫国松浦〈まつら〉氏の船に御息所を預け、難を逃れる。しかし戻ってみると船の姿はなく、御息所は拉致されていた。武文は土地の船頭に頼んで小舟で追うが、追いつくことはできず、せめて悪霊となって松浦の船を止めようと、割腹して海中に飛び入る。

宴たけなわの松浦の船に武文の怨霊が現れ、転覆させようとするが、主君である御息所が乗っているので思いとどまり、松浦のみ海中に引きずり込む。やがて怨霊は潮に漂い、消えていく。

尼崎市・大物浦

アクセス:阪神電車大物駅下車

住所:尼崎市大物町

番外曲 四百番本 初番目物

壬生〈みぶ〉中納言実方〈さねかた〉が西宮に参詣すると、神に魚をたむける漁翁を見かける。実方が非難すると、翁は、当社の神は世界中の魚にいたるまで慈悲をかけ、縁を結ぼうという神なのであり、ものを知らないのはそちらであると言い返す。翁はさらに、当社には龍宮から授かった剣珠〈けんじゅ〉という名玉があることを語り、御殿の中に消える。

神女・神官・宮人が神楽を奏して龍神を祀っていると、海上に龍神が浮かび出て、干珠〈かんじゅ〉・満珠〈まんじゅ〉を用いて潮を自在に操る奇瑞を見せ、また海中に消えていく。

西宮市・西宮夷神社

アクセス:JR西宮駅下車。国道JR西宮駅前より阪神バス乗車、西宮戎下車徒歩5分

阪神電車西宮駅下車徒歩5分

住所:西宮市社家町1-17

番外曲 五百番本 初番目物

帝の臣下が西宮に着くと、釣針に魚をつなぎ、神前に捧げる翁に出会う。臣下が、本体は仏であるはずの神に、生臭い魚を捧げる翁の愚かさを言うと、翁は、神も仏も勝劣はなく、ましてや、世界中の魚と縁を結ぼうとするこの神のありがたさを思えば、臣の言葉の方が愚かであるとたしなめる。なおも翁は当社の宝玉・剣珠の物語を始める。剣珠とは、竜宮より捧げられた玉で、水晶の内にひとつの利剣を納めており、かつてその導きによって戦に勝ったため、異敵を退ける守護神となっている。翁は剣珠を収めた玉殿の内部を見せようと言い残して消える。

やがて御殿が振動し、海中の荒戎〈あらえびす〉が現れ、鍵で剣珠の御殿の戸を開く。剣珠が光り輝き、剣の精霊が新たに現れて、数々の玉を作って回転させると、玉の中の剣は必ず戦勝の方向である西を示すのであった。

西宮市・西宮夷神社

アクセス:JR西宮駅下車。国道JR西宮駅前より阪神バス乗車、西宮戎下車徒歩5分

阪神電車西宮駅下車徒歩5分

住所:西宮市社家町1-17

観 宝 剛 春 喜 五番目物

諸国一見の旅僧が、熊野〈くまの〉より京へ向かう途中、芦屋の里に着く。須崎の御堂で夜を明かしていると、空舟〈うつぼぶね〉(丸木をえぐって作った船)にあやしげな舟人が乗って近づいてくる。名を尋ねると、自分は鵺の亡霊であると名乗り、弔〈とむら〉いを頼む。近衛〈このえ〉天皇の時代、鵺は夜な夜な御所に現れて天皇を苦しめたが、退治に乗り出した源頼政〈みなもとのよりまさ〉の放った矢に当たって落とされた。その姿は、頭は猿、尾は蛇〈くちなわ〉、手足は虎に似た恐ろしいものであった。そう語ると舟人は、夜の波間に消える。

僧が経を読んでいると、鵺の亡霊が現れ、頼政に退治された時のことを再現する。頼政はこの功によって名をあげるが、鵺は空舟に押し込められて淀川に流され、芦屋の浦の浮洲に流れ着き、朽ち果てつつ沈んで行った。悲惨な末路を語りつつ、鵺の姿も月影とともに海中に消えていく。

芦屋市・芦屋の浦里

アクセス:阪神電車芦屋駅より南へ徒歩5分

住所:芦屋市松浜町

宝 春 剛 喜(宝=藤栄) 四番目物

諸国一見の僧が、芦屋の里で宿を借りようと、浜の塩屋に案内を請うと、そこには先の地頭〈じとう〉藤左衛門の子息・月若〈つきわか〉がいた。叔父の藤永に領地を奪われ、落ちぶれていたのだった。僧は正統な相続を示す書物を見て、自分にすべて任せよと言う。

浦では藤永が、酔いに任せて船の曲舞〈くせまい〉を舞って遊んでいる。やってきた僧が、藤永にもう一番舞を見せて欲しいと所望すると、藤永は八撥〈やつばち〉(腰に付ける打楽器)を打って舞を舞いつつ、笠にかくれた僧の顔を見てやろうと強引に寄ってくる。僧はあわてず、「これこそ鎌倉の最明寺実信〈さいみょうじさねのぶ〉(先の執権・北条時頼)である。見忘れたか」と名乗る。自分がこうして諸国を行脚〈あんぎゃ〉するのは、在所在所の政道を正すためであると言い、藤永を裁いて月若の領地を取り戻す。藤永のことも罪を減らし、慈悲の裁きを示す。

芦屋市・芦屋の浦里

アクセス:JR芦屋駅下車

住所:芦屋市

番外曲 五百番本 四番目物

兄源頼朝〈よりとも〉に追われる源義経〈よしつね〉一行は、尼崎大物〈だいもつ〉の浦より船出したが、嵐に遭い、浜辺に打ち寄せられる。家来の武蔵坊弁慶〈むさしぼうべんけい〉が、通りがかりの老翁に当地について尋ねると、老翁は一首の和歌で答える。

漁火〈いさりび〉の藻塩〈もしお〉を煙〈けむり〉

風に消えて、吹き明かしたる荻〈おぎ〉の一村〈ひとむら〉

荻すなわち浜荻とは芦のことで、歌全体に芦屋の浜の情景が詠まれている。老翁は自らを住吉明神と名乗って消える。

そこへ当地の国司、芦屋三郎光重〈みつしげ〉が、頼朝への忠節から大軍を率いて襲来し、義経一行と激しい戦闘となる。弁慶は光重との一騎打ちを制し、勝ちどきの雄叫びをあげる。

芦屋市

アクセス:JR芦屋駅下車

住所:芦屋市潮見町周辺

観 宝 春 剛 喜 二番目物

西国の僧が、都一見の旅の途次、生田川〈いくたがわ〉に着くと、一人の男が世の無常を嘆いている。僧が声をかけ、かたわらに立つ「箙〈えびら〉の梅」の謂われを尋ねると、男は生田の森における源平の合戦を物語る。源氏方の武将、梶原景時〈かげとき〉とその子景季〈かげすえ〉は、梅の花を一枝折り取り、箙(矢を収める武具)にさして戦ったところ、すぐれた功名をあげたので、この梅を八幡の神木とうやまったという。男はなおも一の谷で源氏勢が平家を追い散らした様子を詳しく語り、自らを梅花の主・景季の幽霊であると名乗って消える。

その夜、僧が花の木陰で寝ていると、箙に梅花の枝をさした景季の霊が現れ、僧に弔〈とむら〉いを頼む。やがていつ果てることのない戦いが続く修羅〈しゅら〉の巷〈ちまた〉となり、景季の霊が梅の花を散らして奮戦するうちに、夜が明ける。

中央区・生田の森

アクセス:JR三ノ宮駅から徒歩5分

住所:神戸市中央区下山手通1-2-1

観 宝 剛 喜 四番目物

西国の僧が都へむかう途中、生田〈いくた〉の里に着く。若菜摘みの里女に、有名な求塚のありかを尋ねると、誰も知らぬと言う。やがて里女たちは帰るが、一人だけ残った者があり、僧に求塚について物語る。かつて、菟名日処女〈うないおとめ〉という女に、小竹田男〈ささだおとこ〉・血沼大丈夫〈ちぬのますらお〉という二人の男が恋心を抱いた。男たちは互いに譲らず、オシドリの射比べという残酷な方法で争おうとするので、菟名日処女は悲しんで生田川に身を投げたのであった。求塚はその女の塚であると語り、自らもその塚に消える。

その夜、僧が経を読んでいると、菟名日処女の霊が現れ、弔いの礼を述べる。しかし、現れた二人の男とおしどりの霊に責められて苦しみ、さらに八大地獄の苦しみを表し、塚の中に消えていく。

中央区・生田の森

アクセス:JR三ノ宮駅から徒歩5分

住所:神戸市中央区下山手通1-2-1

アクセス:阪神電車石屋川駅よりすぐ

住所:神戸市東灘区御影塚町2-10

観 宝 春 剛(春=生田) 二番目物

法然上人に仕える従者が、一の谷で戦死した平敦盛〈たいらのあつもり〉の遺児を連れ、賀茂明神に参詣する。この子は捨て子で、哀れに思った法然が連れ帰って養育した子であったが、ある日の説法の後、母親が名乗りを上げ、事情が判明したのであった。この子は夢でも一目父に会いたいと、賀茂明神に参詣し、この日がその満願日〈まんがんび〉だった。

その日、社殿でまどろむうちに、摂津国生田〈いくた〉の森へ下れとのお告げが下る。生田に着き、日が暮れたので宿を借りようと入家に入ると、甲冑〈かっちゅう〉姿の若武者がいる。父敦盛の霊が、閻魔〈えんま〉王のゆるしで仮に現れたのであった。敦盛の霊は、栄華を極めた平家が都落ちをし、一の谷・生田の森で源範頼〈のりより〉・義経の軍勢に破れ、自身も生田川の辺りで死んだことを語る。そしてつかのまの親子再開の名残を惜しみ、舞を舞うが、やがて閻魔の使者が来て、修羅〈しゅら〉の巷〈ちまた〉(はげしい戦いが続く死後の世界)と化し、敦盛の霊は弔〈とむら〉いを頼みつつ消えていく。

京都市・下賀茂神社 中央区・生田の森

アクセス:JR三ノ宮駅から徒歩5分

住所:神戸市中央区下山手通1-2-1

番外曲 三百番本 初番目物

帝の臣下が、宣旨〈せんじ〉(天皇の命令)によって山々の花を見歩くべく、摂津の山里を旅している。木こりの翁が現れ、この土地は名所・鼓の山であると言う。喜んだ臣が、「音にきく鼓の瀧を来てみれば」と言うと、翁は古歌を引いて、言葉違いをたしなめる。

その古歌は、

音にきく鼓の瀧をうち見れば、ただ山川のなる

(成る・鳴る)にぞありける

というものであった。臣と翁はなおも朗詠〈ろうえい〉(漢詩の歌謡)を歌い、酒宴を楽しむが、やがて翁は自らを山神と名乗って、滝壺に消えていく。

その夜、山神が現れ、滝の音が鼓のように響くのに合わせて、さまざまな舞楽〈ぶがく〉の曲のいわれを説き、舞を舞い、御代〈みよ〉をことほぐのであった。

有馬・鼓の瀧

アクセス:六甲有馬ロープウェイ有馬駅より有馬ます池横の道を南へ徒歩5分

住所:神戸市北区有馬町

写真提供:有馬温泉観光協会

観 宝 剛 (喜) 五番目物

宮崎の社官・藤原興範〈おきのり〉が、伊勢参宮の途中、須磨の浦に着く。名高い若木の桜を一見しようと、木こりの翁に尋ねる。翁は、問われるままに光源氏の物語をはじめ、25歳の時に須磨に流され、また都に招き返されたことなどを語る。興範がなおも詳しく尋ねると、翁は夕暮れの月の夜を待てと言い残して消える。

その夜、興範が須磨の浦に旅寝していると、音楽が聞こえ、光源氏の霊が都率天〈とそつてん〉から下り、青海破〈せいがいは〉の舞楽〈ぶがく〉を奏し、舞を舞い、夜明けとともに消えていく。

須磨区・須磨の浦

アクセス:JR須磨駅下車 東西各約2キロメートル

住所:神戸市須磨区須磨海岸

観 宝 春 剛 喜 三番目物

諸国一見の僧が須磨に着き、松風・村雨〈むらさめ〉姉妹の旧跡である磯馴松〈そなれまつ〉を見て、ふたりを弔〈とむら〉う。海士〈あま〉の姉妹が現れ、須磨浦の秋の風情を語りつつ、潮を汲む。僧が一夜の宿を乞い、在原行平〈ありわらのゆきひら〉と松風村雨の旧跡の話に及ぶと、姉妹はさめざめと泣く。不審を抱く僧に、姉妹は、自分たちはその松風村雨の幽霊であると語り、行平から受けた寵愛〈ちょうあい〉を回想する。

やがて行平が残した形見の衣を着た松風は、恋慕にとりつかれ、松の木が行平の姿に見えて、駆け寄ろうとする。行平の和歌、に「立ち別れ因幡の山の峰にてふる」まつとし聞かばのだから、今こそ行平が開かばまだ来んと言うのである。松風はさらに昔を懐かしむ舞を舞いつつ、松を抱きしめる。僧に弔いを頼んで、姉妹の姿は夜明けとともに消えてゆく。

須磨区・須磨の浦

アクセス:市バス村雨堂下車北すぐ

山陽須磨寺駅から東徒歩10分

住所:神戸市須磨区離宮前町1丁目

観 宝 春 剛 喜 二番目物

歌人・藤原俊成〈としなり〉に仕えていた僧が、西国行脚〈あんぎゃ〉の途中、須磨の浦に到る。塩焼きに用いる柴を背負った老翁に、僧は宿を借りようとする。老翁は、傍らの若桜の木陰にまさる宿があろうかと言い、平忠度の和歌を口にして、弔〈とむら〉いをすすめる。

行き暮れて木の下蔭を宿とせば、花や今宵の主〈あるじ〉ならまし

忠度は俊成の和歌の友であったので、その話に僧は喜ぶ。老翁は、夢の告げを待てと言い残して花陰に姿を消す。

僧が花の下で旅寝していると、忠度の霊が現れる。平家一門として帝のおとがめを受けていたがために、俊成が選者であった『千載集〈せんざいしゅう〉』(帝の命で編まれた勅撰〈ちょくせん〉和歌集)に、「詠み人知らず」として入集したことへの執着心を嘆く。その和歌は、平家都落ちのさなかに引き返して、俊成に託したものであった。忠度はさらに、一の谷の合戦で岡部六弥太(おかべのろくやた)によって討ち取られた様子を再現する。

忠度の箙〈えびら〉(矢を収める武具)には、先の和歌を記した短冊が結いつけられていた。なおも僧に弔いを頼み、忠度の姿は花陰に消えていく。

須磨区・須磨の浦

アクセス:JR須磨駅から徒歩約12分

住所:神戸市須磨区須磨寺町

アクセス:山陽電車人丸駅下車

住所:明石市天文町2丁目

観 春 剛 喜 二番目物

西国の僧が都へ上る途次、須磨浦で平知章を追善する卒塔婆〈そとば〉を見て、念仏を供える。男が現れ、この一の谷で平知盛〈とももり〉の子・知章が討たれたことを語り、弔いを頼む。僧がさらに知盛の最期を尋ねると、男は、源氏方に追いつめられた知盛の窮地を、海を泳ぎわたった名馬が救ったことを語る。男は自らを、滅んだはずの平家一門であるといい、死後の闇を弔ってくれと頼み、消えてゆく。

その夜、僧が経を読んでいると、知章の霊が現れ、自らの最期を語る。敗走して沖の御座船〈ござぶね〉(帝の乗る船)をうかがう間、汀での戦いで知章は討ち死にし、父の知盛のみ馬で船へとたどり着いた。知盛は「いかなる親なれば、子の討たるるを見捨てけん。命は惜しきものなり」とさめざめと泣くのであった。やがて修羅道(戦いに明け暮れる死後の世界)の苦しみが訪れ、知章は自分が戦死した有様をよみがえらせるが、先の弔いによって救われる。

須磨区・須磨の浦

アクセス:高速長田下車長田商店街抜ける

住所:神戸市長田区明泉寺2-4-3

観 宝 春 剛 喜(観世=玄象〈げんじょう〉) 五番目物

琵琶の名手・藤原師長〈もろなが〉が、帝の命により、唐〈とう〉(中国)へ渡って秘曲を授かろうと旅立った。須磨の浦にさしかると、塩汲みの老翁と老女があたりの絶景を愛でている。彼らの塩屋に一夜の宿を頼むと、老翁は、師長の琵琶を聴きたいと言う。

師長が演奏していると、折からの雨が板屋根を強くたたくので、老翁は屋根を苫〈とま〉で上葺き(うわぶき)し、これで雨音と楽器の音の高さが黄鐘〈おうしき〉調で調和すると、ただならぬことを言う。老夫婦はさらに、琵琶と琴を借り受け、絶妙の演奏を聴かせる。師長は、これほどの上手が日本にいるのなら、唐へ渡るまでもあるまいと、こっそり塩屋を出るが、老夫婦は追いつき、自分たちは村上天皇と梨壺女御〈なしつぼのにょうご〉の霊であると名乗り、消えていく。

その夜、師長のもとに村上天皇の霊が現れ、かつて唐から伝わった「絃上〈けんじょう〉」「青山〈せいざん〉」「獅子丸〈ししまる〉」という琵琶名器のうち、獅子丸は龍宮へ取られたことを語り、龍神を呼び出して獅子丸を持参させる。

これを賜った師長が演奏すると、村上天皇と八大龍王も加わって、秘曲が華やかに繰り広げられる。やがて帝は飛び去り、龍神も戻って、師長は京へ帰る。

須磨区・須磨の浦

アクセス:JR須磨駅から東徒歩5分

住所:神戸市須磨区須磨浦通4-8

観 宝 春 剛 喜 二番目物

一の谷の合戦で平敦盛の首を取った熊谷次郎直実〈なおざね〉は、出家して蓮生〈れんしょう〉と名乗っていた。敦盛の菩提〈ぼだい〉を弔〈とむら〉おうと一の谷に着くと、草刈り男たちの笛の音が聞こえてくる。一人だけ残った草刈り男は、敦盛のゆかりの者であり、自分に念仏を授けて欲しいと頼む。蓮生が唱えると、男は姿を消す。

夜、蓮生が弔いをしていると、敦盛の霊が現れ、かつて自分の首を取った敵も、今は仏法の友である、と礼を述べる。敦盛は懺悔〈ざんげ〉として、平家一門の栄華がむなしく消え去る無常と、一の谷での合戦の様子を語りはじめる。その夜、平家の公達〈きんだち〉は、今様〈いまよう〉(平安時代の流行歌)を謡い、舞い遊んでいたが、そこへ源氏の軍勢が攻め寄せ、一門は一斉に船に飛び乗った。敦盛も乗ろうとしたが、後ろから熊谷直実に声をかけられ、激しく切り結んで命を落としたのであった。語り終えた敦盛の霊は、さらに弔いを頼んで消えていく。

須磨区・須磨の浦

アクセス:山陽電鉄須磨浦公園駅から西へ200メートル

住所:神戸市須磨区一の谷町5丁目

アクセス:JR須磨駅から徒歩約12分

住所:神戸市須磨区須磨寺町

番外曲 三百番本 四番目物

源氏方の二組の父子の物語。

前場では、丹波三草山〈みつくさやま〉で道に迷った源義経一行が、土地の鷲尾〈わしのお〉という老人に助けられ、その子・鷲尾三郎を家来とする。父は栄誉に喜びながらも、ふたたび会えるか分からぬ子との別れに名残を惜しむ。義経は三郎の道案内によって、難所である鵯越え〈ひよどりごえ〉をし、一の谷での戦勝を果たすのであった。

後場では、激しい合戦のさ中、梶原景時〈かげとき〉は子の景季の姿を見失うが、やがて敵方八騎を相手に三騎で奮闘する景季〈かげすえ〉を見つけて駆けつけ、力を合わせて敵を追い払い、打ち破る。その勇猛さに、敵も味方も一同に感じ入ってほめたたえる。

(前)加東郡社町・三草山 (後)中央区・生田の森

観 春 四番目物

播磨の国・室〈むろ〉の明神に仕える神職が、室君(室津の遊女)たちを船に乗せて囃子物〈はやしもの〉をする神事をとりおこなう。室君たちは船上で、船の棹〈さお〉をつかうときの「棹の歌」を歌い、神事を飾る。

さらに神楽を奏していると、室の明神の本体仏である韋提希夫人〈いだいけぶにん〉が姿を現す。あたりの景色のうち、山は「上求菩提〈じょうぐぼだい〉」、海は「下化衆生〈げけしゅじょう〉」、水は「実相無漏〈じっそうむろ〉」と、それぞれが仏法の真実の姿を現していることを示し、明け方の雲に乗って虚空〈こくう〉へと上ってゆく。

揖保郡御津町室津

アクセス:山陽電車網干駅下車にて室津・大浦行の神姫バス

室津東口下車、徒歩10分

住所:兵庫県御津町室津75

観 宝 春 剛 喜 初番目物

阿蘇宮の神主・友成〈ともなり〉の一行が、都へ上る途中、高砂の浦に着く。ほうきとさらえを持った老翁と姥〈うば〉が現れ、友成が高砂の松について尋ねる。老翁は、『古今和歌集』序に説かれるように、高砂と住吉の松は相生〈あいおい〉の松であり、自分は住吉(大阪)の者、姥は当地の者であると答える。また老翁は、高砂は『万葉集』、住吉は『古今和歌集』と、それぞれ和歌が栄えためでたい時代をあらわしていることや、松についての謂われなどをさらに述べて、御代〈みよ〉の繁栄をことほぐ。老夫婦は、自分たちは相生の松の精であると明かし、友成を住吉へと誘い、小舟に乗って姿を消す。

友成一行は、海路住吉に向かう。船を下りた一行の前に、住吉明神が現れ、松のめでたさを詠じ、颯爽〈さっそう〉と舞を舞う。住吉明神は、神の徳と君の徳が一体であることをたたえ、祝福を重ねる。

(前)高砂市・高砂の浦 (後)大阪・住吉

アクセス:山陽電鉄高砂駅より徒歩15分

住所:高砂市高砂町東宮町190

アクセス:山陽電車高砂駅下車徒歩25分

番外曲 三百番本 二番目物

陸奥国・衣川〈ころもがわ〉(現岩手県)から、一人の僧が西国行脚〈あんぎゃ〉を志し、播磨国・野口の里にある教信寺〈きょうしんじ〉に着く。声をかけてきた里の男は、僧が衣川の出身であると聞き、教信寺の大念仏〈だいねんぶつ〉(大勢で念仏を唱和する行事)に加わることを勧める。男はさらに、源義経〈みなもとのよしつね〉が衣川・高舘〈たかだち〉の地で最期を迎えようとしている時に、空中より現れた黒雲にさらわれてこの地へ逃れ、名を教信と改めてこの寺の開祖となったことを語る。男は自分がその教信すなわち義経の霊であると明かして消える。

その夜、義経の霊が現れ、高舘の激戦で味方が次々に討ち死にし、いよいよ自害を覚悟した時に、鞍馬山〈くらまやま〉の大天狗の通カ〈つうりき〉によって、播磨野口に逃れ得た様子を再現する。

加古川市・教信寺

アクセス:神姫バス明石行野口下車すぐ

住所:加古川市野口町野口465

写真提供:教信寺貫主 長谷川慶悟

番外曲 五百番本 四番目物

播州藤江〈ふじえ〉に住む男が、事情があって妻を離縁する。妻は嘆きつつふるさとへ向かうが、男も心もとなくなり、あとをつける。妻は、いかにして父母に会えようか、いっそ印南野〈いなみの〉の清水の流れに身を投げようかと、川をのぞき込むが、季節は冬で水量は少なく、どうすることもできない。涙を流すばかりであった。それを見た男は後悔し、妻に声をかけ、呼び戻す。二人はふたつの古歌、

尋ねてもかひなかりしや印南野の、野中の清水心浅しや古の野中の清水ぬるけれど、本の心を知る人ぞくむを思い出し、末永く契ることを誓い直すのであった。

明石市・藤江界隈

アクセス:JR西明石駅下車

住所:明石市藤江

番外曲 五百番本 初番目物

東国出身の僧が、筑紫国安楽寺〈あんらくじ〉に向かう途中、明石の休天神社に着く。里の男が声をかけ、この休天神の名は、888年と901年の二回、菅原道真〈すがわらのみちざね〉がこの地で休憩をとったことに由来すると語る。男は問われるままに、近在の名所--明石浦・五色塚〈ごしきづか〉・多聞寺〈たもんじ〉・鳴門・小豆島・野中清水・大山寺〈だいせんじ〉--について語り、その風光明媚を愛でる。やがて男は、自分はかつてこの社を建てた里の長〈おさ〉であると明かし、消える。

明石浦に漁網を曳くかけ声が響く中、良い香りが漂い、花が降り下って、稲爪〈いなつめ〉・岩屋の二神が現れ、さらに天満天神(道真が神となった姿)も来臨する。三神は鼓や神歌にあわせて袖を翻〈ひるがえ〉し、夜明けとともに天神の「善哉〈ぜんざい〉、善哉」の声を残して、天空へと上がって行く。

明石市・休天神社

アクセス:JR神戸線明石駅から山陽電鉄人丸前駅下車すぐ

住所:兵庫県明石市大蔵本町

番外曲 三百番本 三番目物

比叡山の性空〈しょうくう〉法師が、仏像に使う木を求めて、播磨の国・素盞鳴〈すさのお〉山(現書写山)に着く。一人の女が春の景色を愛で、若木に花をたむけている。性空が尋ねると、かつて素盞鳴尊〈すさのおのみこと〉が分け入ったこの山の花桜木こそ、仏法の恵みを受けたありがたい木であると言う。女は自らを天女と名乗り、この花は、観音菩薩が仮に姿を変えてこの世に現れたものであると語って、虚空に消える。

その夜、性空が待ち受けていると天女が現れ、歌舞の菩薩の舞を見せ、この花の顔かたちこそ、仏の尊い姿であるとたたえて、天に昇る。

姫路市・書写山

アクセス:JR姫路駅下車にて姫路市営バス、書写山ロープウェイ行き終点下車、

書写山ロープウェイ乗車「山上駅」から徒歩20分

住所:姫路市書写2968

観 宝 剛 喜(観=仲光) 三番目物

多田満仲〈ただのみつなか〉に仕える藤原仲光〈なかみつ〉は、主の子・美女御前を中山寺〈なかやまでら〉に迎えに行く。美女御前は寺にありながら、武芸にばかり明け暮れ、一向に学問に励まなかったため、父満仲の怒りを買う。満仲は仲光に、美女御前を討てと命ずるのであった。

主君の子を討てるものかと煩悶〈はんもん〉する仲光だが、様子を見ていた仲光の子・幸寿〈こうじゅ〉は、身代わりに自分を討てと進み出る。仲光は、美女御前と幸寿の間で弱り果てるが、意を決して我が子を殺してしまう。仲光は出家を決意する。

比叡山の高僧・恵心僧都〈えしんそうず〉が通りかかり、美女御前に対面する。満仲は、美女を弟子にすると言う恵心の強い取りなしで、美女を赦す。仲光は親子の和解を喜び、酒宴の舞を舞うが、我が子を失った悲しみは晴れぬまま、比叡山に旅立つ恵心と美女御前を見送る。

川西市・多田

アクセス:阪急電鉄宝塚線川西能勢口駅にて能勢電鉄乗り換え、多田駅下車。桜馬場を西へ約1キロ徒歩約15分。もしくは、阪急電鉄宝塚線川西能勢口駅下車。阪急バスにて多田神社前北約100メートル徒歩約2分

住所:川西市多田院多田所町1-1

アクセス:能勢電鉄畦野駅下車北西へ徒歩1km

住所:川西市西畦1-1-7

観 春 剛 初番目物

帝の臣下が海路淡路島に渡り、神代の古跡を訪ねていると、水口〈みなぐち〉に五十の幣帛〈みてぐら〉を立てた神田〈しんでん〉(神に捧げる田)を作る老翁と男に出会う。老翁は、この神田は二の宮の御供田〈ごくうでん〉であり、二の宮とはイザナギ・イザナミニ柱〈はしら〉を祀るためそう呼ぶのだと答える。なおもこの宮の神秘について語った老翁は、天へと消えてゆく。

臣下が夜神楽〈よかぐら〉を演奏させて待ち受けていると、イザナギの神が現れ、天地創世のときに淡路島が誕生したこと、また「天の浮橋」によって天と結ばれていることを語り、舞を舞う。

淡路島

民俗芸能

毎年10月4日5日に、上鴨川の住吉神社に奉納される神事舞は、神楽〈かぐら〉・王の舞(リョンサン)・獅子舞・田楽躍〈でんがくおどり〉など多くの芸能を有している。これらは中世の祭礼で一般的だった芸能構成とよく似ている。

翁舞もその一部であり、イド・万歳楽〈まんざいらく〉・六ぶん・翁・宝もの・冠者〈かじゃ〉・父尉〈ちちのじょう〉といった一連の謡と舞からなる形式は、大和猿楽系の「翁」より古い姿を伝えていると考えられている。現在の能の「翁」と芸態上の類似点(謡の詞章や舞の動作)は少ない。

この祭礼は、厳格な宮座〈みやざ〉組織によって運営されており、時代に流されることなく、中世の姿を彷彿〈ほうふつ〉とさせる形で現在に伝えている。

加東郡社町上鴨川・住吉神社

アクセス:神姫バス住吉神社前下車もしくは、中国自動車道滝野社ICから北東14km

住所:加東郡社町上鴨川

民俗芸能

毎年1月14日に大歳神社に奉納される翁舞。鎌倉前期に成立した大和猿楽の「翁〈おきな〉」は、露払〈つゆはらい〉-翁-三番叟〈さんばそう〉-父尉〈ちちのじょう〉・延命冠者〈えんめいかじゃ〉という形式であったが、観阿弥の頃(室町前期)、千歳-翁-三番叟という「式三番〈しきさんばん〉」のかたちに改められた。現在の能楽の「翁」もこの形をとる。

車の翁舞は、父尉が現存し古い形式で行われている。猿楽座はかつて、観阿弥・世阿弥ら能・狂言を演ずる役者の座(能座〈のうざ〉)と、「翁」専門の役者の座(翁座〈おきなざ〉)に分かれたが、この翁座に残された古態の「翁」が、車大歳神社に伝えられたのである。

※平成12年度に兵庫県で4番目、神戸市で初の国の重要無形民俗文化財の指定を受けた。

神戸市須磨区車・大歳〈おおとし〉神社

アクセス:市営地下鉄妙法寺駅から市バス車大道下車東徒歩5分

住所:神戸市須磨区車字松ケ原551

能や狂言は、日本文化を代表するもののひとつとして語られますが、実際にそれを観る機会を持ったことがある人は、必ずしも多いとは言えないのではないでしょうか。いつ、どこで、どんな曲が演じられているかなどの情報を、一般の人はなかなか得にくいものです。学生時代に団体鑑賞の経験があった人は、きっといろんな思い出を作ったでしょうが、その後もしもう一度能を見たいと思いながらその機会がないとしたら、それはきっと能楽堂へ足を運ぶためのいろいろな制約があるからでしょう。そんな皆さんのために、兵庫文学館の「能・狂言」のコーナーは、いつでも、あなたの都合に合わせて、能・狂言が舞台で演じられている風情を、また、面・装束の美を、笛・鼓・謡のリズムやメロディーの豊かさを、そして六百年の歴史とその間に磨き上げられた文学・文化の精髄の一端を、総合的・立体的にお送りしたいと考えています。

伊藤 正義

プロフィール

昭和5年(1930)神戸市生まれ。

兵庫県立兵庫高等学校卒業。

京都大学大学院博士課程単位取得退学。

松蔭女子学院大学・関西大学・大阪市立大学・神戸女子大学で教鞭を執る。

大阪市立大学名誉教授。

中世文学専攻。

ひろく中世文学全般を対象とする中で、能の作品研究や伝書研究を展開。

『謡曲集』上中下(新潮社・新潮日本古典集成)の他、『金春禅竹の研究』(赤尾照文堂)、『謡曲雑記』(和泉書院)、『金春古伝書集成』(共著・わんや書店)、『謡曲百番』〔元和卯月本複製1-4〕(国書刊行会)、『版本番外謡曲集』一二三(臨川書店)、「謡抄」(三一書房・日本庶民文化史料集成3)。

プロフィール

昭和40年(1965)大阪生まれ。

大阪大学大学院博士課程中退。

大阪大学助手を経て、大阪芸術大学・大阪教育大学非常勤講師。

芸術学専攻。

「近世本願寺の能楽―謡初・御節の囃子をめぐって―」(『芸能史研究』119号)など近世の能楽史や、「能の演出と解釈の変遷―《道成寺》の蛇体の演技をめぐって―」(『フィロカリア』12号)など演技・演出を踏まえた能の作品研究に取り組んでいる。

中嶋謙昌

大山範子

(社)能楽協会

大槻能楽堂

響

櫻間会

友枝昭世

神田佳明

野上記念法政大学能楽研究所

生駒山 寶山寺

神戸市立博物館

神戸女子大学図書館

神戸女子大学古典芸能研究センター

静嘉堂文庫

株式会社宮本卯之助商店

財団法人梅若会

茂山狂言会

狂言共同者

内藤記念館文化課

岩崎久人

桑田能忍

国立歴史民俗博物館

春日神社

西本願寺

厳島神社

靖國神社

湊川神社

奈良女子大学付属図書館

東京ステーションギャラリー

教信寺

有馬温泉観光協会

播州明石天満宮

多田神社

高砂神社

賀茂神社

明泉寺

須磨寺

えびす宮総本社 西宮神社

高砂市

西須磨協議会

車大歳神社翁舞保存会

天文町忠度町内会

淡交社

松雄堂書店

第一書房

福村出版

住吉神社 ほか

※順不同、敬称略

能・狂言をより深く知っていただくために参考となるサイトをご紹介いたします。