企画展示

「自然がこれほどの猛威でもって人間に襲いかかり、驚異を知らしめようとしたのなら、人間は人間で、如何

(いか)に強靭でしたたかで、知恵のある生き物であるかを、見せつけるしか仕方がない。人によっては、娘慢(ごうまん)に過ぎた人間への、神とは言わないまでも、自然の報復だと語る人もいるが、謙虚になることは必要としても、人間に間違いがあったから呆然と過ごせと、誰が言えようか。人間は生きなければならない。人間は強くあっていいと思う。

「ぼくも、もの書きの一人として、自然と人間の関わりを見つめ、都市の機能と人間的ゆとりを照らし合わせ

、人間関係の冷え冷えとした思いや、美意識の荒廃に、いくらか厭世(えんせい)的思いを抱いたこともないではないが、だからといって、絶望の暗い日で、世紀末に訪れた惨事を見ることはない。「人間は愚者ではなく、時に、現状に身を委(ゆだ)ね過ぎることがあるだけだ」程度の人間への信頼はもっている。それを、今

、確認したい。

生活の復旧も、都市の復興も、もちろん何よりの急務で、これを果せない限り、おそらく人間的尊厳も幸福感も、呼び戻すことは出来ないだろうし、復旧、復興の中に、傲慢と自戒した部分や

、無理や不自然を排除するくらいの知恵は含まれるだろうと信じたい。

さて、この文章の書き始めを、地震の惨状でも、行政のあり方でも、報道の方法でもなく、人間、人間、人間ということに徹底したのは、さまざまな検証の中で、かなり欠落しているのがそれだと感じるからである。

復旧も復興も、あの都市の崩壊の姿を見たら当然の主題であるが、復活も忘れてはならないだろう。「活」である。「活」をよみがえらせること、特に、子供たちの心の復活について、すべての大人が考えてみなければならないと思う。

現在は、もしかしたら、それどころではないというのが実状かもしれないが、家や都市が壊れたと同じように、子供の心も壊れたに違いないのである。そして、それは、落着けば元に戻るとか、時間が経過すれば癒(いや)されるといった種類のものではないことは、ある世代から上の人たちは、あの第二次大戦下の空襲その他、また、その後の人生に於(お)ける予期せぬ衝撃で、実感しているはずなのである。

地震自体に対する衝撃や恐怖、あるいは、生と死の実に酷薄なほどに単純な分岐、日常という居心地のいい環境の崩壊、どれをとっても、平常であることを条件に健やかであった子供の心は傷つく。また、自然にも怯(おび)える。自然は果てしないエネルギーを備えているものだ、それに比べて人間はと、一瞬にして知らされるのであるから、これも恐しいことになる。自然に対して謙虚というのは大人の思想であって、子供にとっては、もしかしたら、無力感だけが残るかもしれないのである。

それらに対してのケアは、いつの時点からか、かなり優先してやらなければならないかもしれない。心の復活はそのくらいに重大である。それは、やさしさだけでも、忘れさせるだけでもなく、自然との共存の中での人間の尊厳という、現代人がとうの昔に忘れ去った原点で闘わなければならないことであると、伝えつづけなければならないだろう。

もしかしたら、心の復活は子供だけではなく、不幸な、不運な被災者の立場となった人々も、復旧、復興への泥まみれの主役になることで、復活が果せると言えるかもしれない。誰かに何かをやって貰うことより、俺たちが瓦礫(がれき)を片づけようと、語っていた人がいる。ボランティアはいつか去るものであり、それが正しいあり方で、その時に復活の精気が満ちていたら、間違いなく、子供の心の復活にも繋(つな)がると思うのである。

二カ月近くが過ぎた。悪夢のような、である。悪夢は夜明けには終わるが、まだ朝は訪れない。復旧というレンジで考えると三年、復興というレンジで考えると十年だという人もいる。とにかく、先は長い。

この二カ月近くの間、おそらく日本中の人々が、「何故こういうことになったか」と考え、「何か出来ることはないものだろうか」と思った。善意とか人間愛とかも、久々に思い出したに違いない。これを久々に思い出すこと自体が、人間の傲慢さであったと言われるなら、納得せざるを得ない。

そして、「危機管理」について、「災害対策」についての多くの論議、いくらか検証のアリ地獄に落ち込んだ感じがしないでもないが、本当にぼくらは真剣に聞く。

その結果感じるのは、「危機管理」「災害対策」という狭い項目の中の検証や論議では、何ら新しいことは決められないだろう、ということである。

ぼくは、地震に対しても、建築に対しても、都市に対しても、何の専門知識も持ち合わせていない。だが、日常に素朴な疑問は抱ける。そして、懸命に生きようとする人間の素朴な疑問は、感度や予知に通じる。

今後何かを立案する時、学術的信念や政治的理念よりも、人間の幸福感が優先し、そのために、素朴な疑問に真摯(しんし)に対応しない限り、都市あって人なしはくり返される。

自然を愛するが、自然に卑屈になりたくない。そのために、人間を考えたい。今こそ……。

(産経新聞夕刊一九九五・三・一四)

一九三七(昭和12年)年、淡路島に生まれる。明治大学文学部卒。広告代理店勤務を経て、放送作家として独立。一九六八年から作詞を始め、これまでに手がけた曲は5000曲以上に及ぶ。一九七八年に『ゴリラの首の懸賞金』で作家デビュー。翌年には『瀬戸内少年野球団』が直木賞候補になった。著作には他に『殺人狂時代 ユリエ』『家族の神話』『絹婚式』などがある。一九九七年、作詞家生活30周年を記念した14枚組CD全集『移りゆく時代、唇に詩(阿久悠大全集)』を発表。東京都在住。

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』(発行:月刊神戸っ子)より

「今回の大地震があった朝、わたしはナマズのような反応をしていた。普通の日は午前零時から一時の間に就寝すると、朝の六時四十分まで目覚めることはめったにない。小用に起きることなど、ここ数年はなかった。

ところが地震の日は三回も小用に起きた。一回め午前二時、二回め午前三時五十分、なぜか寝苦しくて仕方がない。三回めは六時を回っていたら辛抱しようと思ったが、時計を見るとまだ五時四十分だった。ゆっくりベッドから起き上がって寝室を出、トイレへ行く縁側に出たとき、大きな地鳴りとともに激しく家が軋み、突然足元がぐらついた。

地震だ、大きい。妻を大声で呼んだ。外へ出られるように、縁側の窓の鍵を開けようとカーテンを開けた。外は薄暗かった。稲妻が激しくバシッという音を立てて走った。母屋がが轟音とともに軋む。家が倒れると思った。窓の鍵はなかなか開けられない。何度も妻を呼ぶが返事がない。物の倒れる音がする。柱や屋根裏の上具がメキメシ・ビキビシと喘ぐ。妻がおどおどしながらやっとわたしの所へ来た。次の揺れが大きいと家を出るぞと妻に告げた。わたしは安全な場所を無意識のうちに確認していた。母屋・長屋・西座敷のどれが倒れても安全な位置は、庭の築山の隅っこしかなかった。

来た!わたしは妻と手を取り合うように、縁側から飛び石伝いに庭先へ逃れた。家が揺れ、軋む。頭上の電線が大きく揺れ、弧を描き波打つ。地鳴りが続いている。真冬の庭先に素足で立っているが、足裏に冷たさを感じない。隣家の声が聞こえる。助けを求める声ではない。大丈夫なのだろう。揺れが少しおさまった。家はなんとか立っていた。

急激に冷え込んできた。家のなかへもどろうとしたとき、再び揺れた。縁側で妻と立ち尽くした。揺れがおさまったのを確認して電燈を点けた。靴下を穿き、衣類をパジャマの上に羽織り、スリッパを縁側に備えた。

広敷きの本箱が二本座卓の上に倒れて、本が畳の上に散乱していた。柱の折れるような音はこれだったのだと気づく。大きな余震でこの後も二度築山へ出た。三度めに居間にもどってテレビをつけた。震度が画面に出ていた。大阪4・京都5・豊岡5、淡路はまだ出ていない。

「お父さん、朝子のところ大変、震度5よ、電話して」妻に言われて京都の娘に電話した。三回の呼び出し音で娘は受話器をとった。「地震はどうだった」「揺れたので起きたけど、また寝てます。タンスと本棚が少し揺れただけ」と平静だった。元気なだけが取り柄の娘だが、再び寝ているとは図太いと少々あきれた。

娘と話している間に、淡路島が震源で神戸の震度6と、テレビ画面に表示された。娘もテレビをつけていたようだ。「淡路島が震源地やわ、家は大丈夫だったの」と娘が言った。

「五十年生きてきて、家の外へ出たのははじめてだ。本箱が倒れたくらいで、心配はいらない」と伝えた。まだ家の被害は点検していなかった。あとで知ったことだが、東京の息子は地震発生時にまだ起きていて、テレビをつけていたとかで、すぐ電話をしたが通じなかったという。少ししてから京都の妹に電話をして家の状況を聞いたそうだ。

六時半に妻が弁当を作るのにガスを使いだした。「おい、ガス漏れは大丈夫か」と言うと「臭いがないから大丈夫」と平然と応えた。娘の図太さは母親譲りだった。息子はなにをおいても帰郷しなければならないと娘に話したらしいが、家族の精神構造もさまざまである。

家の被害箇所を簡単に確認して、平常より早めに出勤の途についた。玄関付近を中心にかなり損傷しているが、補修できる範囲だった。十五分ほど早く家を出たが、学校へ着いたのはいつもより二十分ほど遅かった。カーラジオが壊れて一年以上になるので、通勤途中で新しい地震情報は入らなかった。

安乎から大町に入ると屋根の瓦が傷んでいる家が多くなる。竹谷を過ぎると屋根が落ち、棟が剥出しになり、傾いている家が増えた。郡家は倒壊している家が多い。伊弉諾神宮の大鳥居や灯籠が倒れていた。カメラで撮影する人がいる。郡家の町は消防団員が救助活動をはじめていた。茫然としている人が目につく。商店街はとても通れそうになかった。道路が各所でひび割れ、倒壊家屋や倒れたブロック塀に塞がれて、車はなかなか進まない。学校へたどり着けるか懸念された。

尾崎も室津も、育波・斗ノ内などの町並みは壊滅状態だった。北へ進むほど被害が大きいようだ。富島の町はどうなっているのか心配になる。室津神社の拝殿が完全に潰れていた。各所で橋と道路に段差ができていて、車体の腹を打ちながらやっとの思いで学校へ着いた。

職員連絡会後、富島の被害状況のひどさを聞いて出掛けた。学校や個人のできることはなにか。これは町がどんな状況であるかを知ることがいちばんである。富島の商店街を歩き出して震えがきた。顔がこわばるのがわかる。連休前ののどかな商店街の面影はない。のき並み家が傾き倒れ、廃墟そのものだった。

家屋の下敷きになっている人がまだいると住民が話している。救助して病院へ運んだが、だめだったと話す消防団のハッピ姿の人。火が出なくてよかったという人。着のみ着のまま逃げ出すのがやっとだったと言う人。逃げる間もなく十数秒で家が倒れたと話す人。倒壊した数十軒が続く。長い商店街は一瞬にして瓦礫の山だった。ヘルメットもなく歩くのは危険だが、もうあともどりはできなかった。

まるで戦禍の街を歩くような惨状だった。わたしはいらいらしていた。やり場のない腹立ちを覚えた。被害の大きさになす術もなく、なにに対するものともいえない激しい怒りが、わたしのなかにわきあがってくる。

一九九五年一月一七日、生涯忘れられない日となる。わたしは歯ぎしりをしていた。まだなにができるのかさえ、そのときには考えられなかった。

『島からの手紙』(松香堂FSS企画)より

一九四五年(昭和20年)、淡路島の洲本市に生まれる。一九七三年に文芸淡路同人会設立、同会代表。

一九九五年に『田植え舞』で第38回農民文学賞を受賞し、二〇〇一年『島の春』で第30回ブルーメール賞受賞。他に『島の構図』『スケッチノート』など、本年1月『葬送』出版。洲本市在住。自宅で被災。

大地震の朝から十日が過ぎた。その間、殆ど原稿を書いていない。書かなければならないと何度も机に向ったが、頭の中心部に穴が空き、その周囲を靄(もや)か煙が取り巻き、しかも熱を帯びているような感じで、思考力が全くない。ひょっとすると宇宙の中心部は空洞になっているのではないか、と考えたりする。

作家になって三十数年、このような状態で十日間も過したのは初めてである。今回の大地震はそれだけの衝撃を私に与えた。地震に関する原稿執筆の依頼もかなりあったが、今日まで総て断った。ところが、インタビューには何度か応じた。たぶん、インタビューの場合は眼の前の相手に口で喋(しゃべ)り、喋ることによって叫びに似た昂揚(こうよう)感を得られるからであろう。当然相手はそれを期待し、私の昴揚感に相槌(あいづち)を打ち、また同調することによって、より面白く、深みのある記事を得ようとする。

その点、原稿用紙に向う場合は、そういう昴揚感はない。ただ暗く重く、一人で自分自身にのみ対決せねばならないのである。自分と向き合うことにこれほどのエネルギーが必要だったのかと、初めて知った感があった。

そういう意味で今回の大地震には、七十歳にして、色々なことを教わった。

地震の中にいる者と外側との、災害に対する認識の差は大きい。例えばテレビでは、これでもか、といった風に死亡者の数を報道する。地震の規模を全国民に知らせるためには仕方のない報道かもしれないが、窓から火災を見、余震に怯(おび)えている人々にとっては、もう良い、と眼と耳を塞ぎたくなるしつこさだった。

派手な女性のニュースキャスターが、死亡者が三千人に達しました、と活々と報じているのを見ると、彼女は一体何を感じているのだろうと憤りを覚えた。刻々と増える死亡者の数に怯えている様子が全くない。声を張り上げれば張り上げるほど、表情が活々として見える。少なくともその瞬間、彼女が死に怯え、悲しんでいないことだけは確かである。これは女性だけではなく男性のアナウンサーにもいえることだった。私はそういう報道者を責めているのではない。その背後には、外から被災地を眺めている視聴者の貪欲な要求があるし、災害に遭っていない人間に、被災者と同一心境になれといっても無理だからである。もし私が地震地域に愛する人達を持たず、外側にいたとしたなら、どんなに自戒したとしても、或る種の好奇心を抑えることは無理だったに違いない。

何故なら私は、湾岸戦争に際し、アメリカ軍の凄(すさ)まじいミサイル攻撃のテレビ画面に、戦慄(せんりつ)しながらも緊迫したゲームを観るような昴奮を感じた一人だったからである。

古代ローマの昔から、人間は自分とは無関係な人間が血を流すことに昴奮して来た。これは、人間の内部にゴッドと共に棲(す)むデーモンの欲求があるからである。

必要なのは、何処までデーモンを抑え込むかであろう。それが不可能でも、最低限、デーモンを憎む気持だけは持たねばならない。現代人に必要な人間の証はそこにある。

私の妻は身体こそ小さいが、比較的根性の据(す)わった女性だった。これまで一寸(ちょっと)したことで私は怒鳴り、妻によく忠告された。

だが今回の大地震ではその妻が怯えた。私は自分でも驚くほど地震に対しふてぶてしかった。戦争だけではなく、ボートで海に出、何度も死にかけた私は、人間には天命がある、と半ば信じるようになっていた。勿論、地震とその後の避難勧告に怯えなかったというのではない。間違いなく恐ろしかったが、心底に、なるようになるという諦めにも似た生命観が居据わっていたのも事実である、それは私の足が不自由なところから生まれたものかもしれない。要するに動くのがめんど臭いのである。

その点、妻は怯えながら、私が不安感を抱くほどよく働いた。余震の度に怯え、

「また来た、大丈夫かしら」

と訴える。大丈夫でも駄目でも、私には動く意志がないしそのことを妻はよく知っている。妻の言葉は悲鳴といって良いだろう。

「なるようになる、それよりも働かないで寝るのだ」

このような問答が何度繰り返されたか分らない。この諍(あらそ)いに似た問答に私は疲れた。妻も疲れている。だが妻は私が幾ら休めといっても休まず、黙々と後片付けに励む。当然、睡眠時間が削減され疲労度が重なる。

そんな妻を見ていて、私は男性と女性では生活観が根本的に違うのを再認識させられた。私は地震の揺れには堪えられるが、床一面に散らばったガラスの破片を丹念に片付けることは到底出来ない。考えただけでも憂鬱(ゆううつ)になってしまう。もし実行したとしても、三十分もたたないうちに音(ね)をあげるだろう。

多分私は、後片付けの出来ない人間なればこそ、家から逃げないぞ、と一見ふてぶてしく居据わっているに違いない。要するに身体を動かすような億劫(おっくう)なことが嫌いなのである。別に肚(はら)が据わっているわけではない。

(文藝春秋 一九九五年三月号)

一九二四年(大正13)年、大阪市に生まれる。同志社大学法学部卒。一九六〇年に司馬遼太郎らの「近代説話」同人になり、一九六一年、釜ケ崎の診療所を舞台にした『背徳のメス』で第44回直木賞授賞。一九八〇年には『天の川の太陽』で吉川英治文学賞を受ける。社会派推理小説を数多く発表。近年は古代史をテーマにした小説も多い。一九九二年、一連の古代歴史ロマンにより菊池寛賞受賞。「聖徳太子 日と影の王子」「額田王」「卑弥呼」「白鳥の王子 ヤマトタケル」「天風の彩王 藤原不比等」「闇の左大臣 石上朝臣麻呂」、戦後の神戸を舞台にした「さらば星座」がある。西宮市在住。自宅で被災。

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』(発行:月刊神戸っ子)より

※プロフィールは現在収集した情報に一部変更しています。

ズゴゴゴゴゴ……。それはまるで地底深く閉じ込められた生き物が鱗(うろこ)を逆立てて駆けぬけるような地鳴りで始まった。一月十七日、連休明けの未明のことだった。

大地の蠕動(ぜんどう)はほんの一瞬にして地上のものを振るい落とした。播磨灘へ太刀魚漁に出ていた知り合いの漁師は、この瞬間に対岸の明石が真っ暗になるのも見たと言っている。それまで夜を通して灯っていた街の明かりが、停電で一斉に消えたからだ。

家が揺れ、家具がかしぎ、戸棚や箪笥(たんす)の上から容赦なくものが落ち始める。家のあちこちで食器や花瓶が割れる音がする。映画のポルターガイストさながらに、とてつもなく邪悪な意志と力を持った生き物が、我々を家ごと揺さぶっているとしか思えなかった。

こんなに巨大でこんなに長い恐怖は、かつてこの地方を訪れたことのないものだった。

神様!人知を超えたものを前にした時、人はこうして祈るしかすべがないことを痛感する。私は目をつぶり、布団にしがみついてそいつの怒りが静まるのを待つだけだった。

何度目かの揺り返しが去った後、みんなが自分の周辺の被害がもっとも大きい、と信じて疑わなかった。それは震度7の激震を記録した須磨から三十キロ、山陽道沿いに離れたこの加古川市でさえも例に漏れない。非公式な計器ながら防災用として加古川市消防本部に設置されている震度計は「震度6」を記録していた。(それでいけば神戸の震度7というのは8もしくは9であっても絶対おかしくない。)三軒隣の家は屋根瓦が全部落ちた。町内の神社では氏子寄贈の石垣がドミノのように倒れており、謡で名高い高砂(たかさご)神社の石鳥居も轟音(ごうおん)をたてて地面に叩き落とされた。だからラジオが神戸の震度を一番大きい数字で伝えた時も、まだこれが「“加古川”地震」でなく「“神戸”地震」であることが信じられなかった。

なにしろ神戸はこの地域きっての主役ともいえる大都市なのだ。仕事も遊びも買い物も、みんなここを中心にして暮らしてきている。

物語では主役はなかなか死なない、と決まってるものだ。『水戸黄門』があんなに長く続いているのも、代が替わってご老公が死なずにいるからだ。まさかそのご老公・神戸が周辺の助さん市・格さん町を置いて先に壊滅してしまうなど、誰が考えただろう。

割れた食器を片付けながら、私は自分のこの被害がほんの序の口でしかなかったことを知って愕然(がくぜん)とした。テレビでは阪急三宮(さんのみや)駅が潰れている。何時間後かには、神戸文学賞の授賞パーティーに出席するために私もそこに到着するはずだった。繁華街のど真ん中・生田(いくた)神社。私たち夫婦が結婚式を挙げた本殿も、模型キットのようにおしひしゃげられ、見る影もない。被害は西宮市にも及んで、母校の神戸女学院大学では、私も住んだことのある古い北寮が全壊し、学生たちが同窓会館に避難をしている。

だが同時進行で中継される、目を覆うような惨状を、私が“対岸の火事”として眺めたのはわずか三時間ばかり、昼前に不意の客が訪れるまでの間にすぎなかった。

「Tです」-それは神戸の親戚だった。二月一日に、兵庫区上沢(かみさわ)通りの自宅でめでたく外科医院を開業することになっている。十七日が仏滅だったせいもあって、完成した診療所の引渡を一日早めて十六日にすませ、晴れがましい看板を上げたばかりだ。

何故今ごろここに?T夫妻、三人の子供、ご両親。その全員がパジャマ姿、そして足には靴下さえも履いていない。

「家が、全部、燃えてしまって……」

言うなり泣き崩れた母親の周りで、思いがけない他家が珍しいのか、五歳を筆頭にした三人の幼い子供たちだけがはしゃぐ。俄(にわか)には信じられない出来事に、言葉もなかった。

最初の火事だったため、消防車はちゃんと一台、到着した。誰もが、消しおおせる火事だと信じて疑わなかった。だが水が、出なかったのだ。

出火したのは五、六軒は先だった。火は悠々とやって来る。なのになすすべがない。不敵な舌が家を最後まで舐(な)め尽くすのを、ただ手をこまねいて見ているしかなかったのだ。絞り出すような声は無念さと絶望だけに彩られていた。

Tは新規開業のために、建物と併せ、最新の医療器具など五千万円もの借入をしていた。その引渡が、仏滅だった前日より一日“前”に終わったために、彼にはすべて灰になったものの代金を返済する義務だけが残った。職も家も将来までも、一瞬にして失ったうえ多額の負債を抱えた彼は、この先どのように家族を養っていくのだろう。過酷な現実に、彼らはただ泥のように押し黙り、時々無言のまま涙を流す。私にできることは、当座着る物をそろえてあげることぐらいだ。

「可愛いお洋服、買ってくるからね」

と言うと、全部焼けてしまったことを知らない末の女の子が、

「サキちゃんはお洋服、お家に帰ったらいっぱい持ってるんだよ」

と笑う。月並みだが、救いは本当に、この子供たちの明るさだけだ。この子たちの誰か一人でも失っていたら、私だって二児の母親だからわかる、一緒に死んでやれなかったことを身悶(みもだ)えして泣き続けるだろう。しかしその想像は、あの時現実と紙一重のところにあった。

皆が無事で一緒にいること。そんな当たり前のことが、どん底では何よりの幸福になる。

脱出してくる途上の神戸の街は、建物が倒壊し道が遮断され、あちこちで煙が上がり、市境を越して初めて「やっと人の住むところに来たと思った」そうだ。最初のひと揺れは、まるで家ごとマウンテンババリアン・コースターに乗って振り回されるようだったという。

上沢通りは一番に焼け落ち、隣の長田区では二日目に入っても鎮火しなかった。地下鉄の復旧が始まっても、上沢駅は損傷がひどいため通過駅にせざるをえないとのことだ。

どうにも信じられなかった神戸の壊滅。しかしそれは我々周辺部の住人にとっては“対岸”ではなく“地続き”の火事なのだ。なにしろ神戸という町を核にして生活している我々にとって、その心臓が停止したということは自らの機能も麻痺(まひ)したということを意味する。ご老公が仮死したのなら、助さん・格さんもそれまで通りでいられるわけがない。

その日の午後には、神戸に仕事の関わりを持つ人、親類縁者を持つ人が、不安を抱え、神戸をめざして動き始めた。また逆に神戸からは、車を動かせる被災者たちが、食料や水を求めて続々と“疎開”を始めていた。

西区に隣接する三木市にある私の実家でも一時断水。私はポリタンク四杯分の水を車に積んで運んだ。ところが陥没や亀裂のために寸断された道には神戸へ向かう車が溢れ、普段は脇役道路でしかない175号線が一時間にやっと十五センチ進むだけの状態だ。阪神高速と並行して走る2号線にいたっては微動だにしない停滞が容易に想像がつく。

途中、加西市・青野ヶ原の駐屯地から出動していく自衛隊の装甲車と、何台もすれ違った。パトカーに先導された救援物資の輸送車、救急車、そしてガス欠のまま路上に放置されている車、車、車。道路は人々の焦りと不安で覆い尽くされているようだった。

街の中でも仰天すべきことが起きていた。大手スーパーでは店内アナウンスが、ポリタンクと懐中電灯の売り切れ、ガスボンベの販売制限、そして食品売り場の混乱を伝えている。押さないで下さい、お一人一個に限ります、屋外の臨時レジをご利用下さい……。普段そんなに流行っているとも思えない近所の小さな八百屋でさえも、棚からは缶詰、パン、ラーメンなど、火を使わずにすぐ食べられる食品が一斉に姿を消した。水に及んでは言うまでもない。やがて品物が豊富に流通することがわかって一段落するまでは、無事だった者までもが疑心暗鬼で買い占めに走るなど、三日ばかり我々の町も混乱をきわめた。

食が足りると、今度はお風呂だ。水が出ないのだから無理もない。健康風呂やクアハウスはもちろんのこと、小さな銭湯までが門前に長蛇の列を作った。中は芋の子を洗うどころの混雑ではなかったようだ。

生き残った人々がそのように懸命に命を繋ごうとするのと並行して、死者の数は膨大なものになっていく。夫が所属する歯科医師会からも、身元判明の手がかりとなる歯科検診のため歯医者が何十人と派遣された。治療の痕跡から誰であるかを判断するのだが、むごく、つらい仕事だといえよう。

なまじ仕事仲間や学生時代の友人等が多いだけに、読み上げられる死者の名簿には心傷める。重苦しい毎日だった。

私にも、葬儀に出席しなければならない時はきた。亡くなられたのは友人Sの母上だが、すべてを失って避難所に暮らす彼を、一人でも多くの友人が集まって励まそうという声掛かりがあったのだ。

途中、通過していく三宮は、テレビで見る以上にむごたらしい瓦礫(がれき)の街だった。私自身いくつもの小説で舞台にしてきた、いとおしいあの場所この場所が見る影もないのが胸にせまる。だがそれ以上に、Sの憔悴(しょうすい)ぶりには胸を抉(えぐ)られた。彫刻家である彼は住居もアトリエも制作中の作品のすべても失った。瓦礫の下から助け出された父上は十日前に病院で亡くなっている。そして今また、避難所の寒さに耐え兼ねた母上を肺炎で失ったのだ。ダンディだった彼の不精髭(ひげ)が痛々しい。彼は言った。

一九五六(昭和31)年、兵庫県三木市に生まれる。神戸女学院大学文学部卒。2年間教職に就いたのち、一九八七年『夢食い魚のブルー・グッドバイ』で神戸文学賞を受賞して作家デビュー。主な作品は『をんな紋』三部作(角川書店)など。近著に『蒼のなかに』(角川書店)、『タカラジェンヌの太平洋戦争』(新潮新書)、『天涯の船』(新潮社)がある。加古川市在住。自宅で被災。

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』(発行:月刊神戸っ子)より

※プロフィールは現在収集した情報に一部変更しています。

久しぶりでトアロードを歩いていたら、強い花の香りが私を引き止めた。見ると、見覚えのある場所に懐かしいカフェテラスが開店している。午後の陽射しにさからうような

花の香りは、舗道にまであふれだした開店祝いの鉢の数々だったのだ。

「いらっしゃいませ」

あいにく花は持たなかったけれど、お客になって、その花のスタートを祝おう。

窓際に座って通りを眺めると、一瞬にして迷路になったこの街を、ただ友の安否だけを気にかけて歩いた去年のことが蘇る。あの時、この店は再起不能の壊れ方だった。

だがどうだろう。

今、店は前より凝った作りになって、前よりおしゃれに、本格的に、「どうだ」とばかりにもどって来てくれた。懐かしいパンプキン・プディングの味もあのままだ。

ふと、二年ちかく、何もできずにきた私を思う。去年一月、いつものようにこの街を舞台にした書下ろし小説を、私は脱稿するまぎわだった。だが神戸そのものが破壊され、それは無意味な紙の束になってしまった。

その間に、花はつぎつぎ蘇っていく街を、どれほど祝ったことだろう。

続編が書けるはずだ。したたかに復活していく神戸の街が、私に教えていた。それはずっと神戸を書いてきたお前の義務だろう、と。

本日開店、ときめき堂。裏通りの小さなビルにも、失意の人々の門の上にも、そして疲れた私のワープロにも。これで終わらないぞと決めたとき、それはいつか、どきどきするような時間をつむぎ始める、すべての人の開店の日になる。まぶしい午後の通りへ、私はまた歩き出している。

「神戸新聞」1996・9・18 夕刊

つま先上がりにトアロードまで来た。みんな、ここまでずうっと喋りっぱなしだったから、呼吸が少し辛いくらいだ。

「ほんとに久しぶりだものね」

誰ともなしに繰り返すその感慨は、この友人たちと会うこと自体が“久しぶり”なのか、それともこうして神戸をそぞろ歩いていることがそうなのか。

-たぶんその両方だろう、誰からともなくうなずき返す。

“久しぶり”と言う時、ここ神戸では、震災を目安にするやり方が馴染んでいる。私たちも、会えばやっぱり、震災以来だね、と確認しあう。そして一瞬だが、あの、辛くて悲しい風景を思い起こすのだ。

あの頃はまだ、Y子は全壊した灘の実家へ炊き出しに日参しており、私は焼け出された親戚を預かっていたし、T子も半壊したマンションの自治会長として奮戦の日々を送っていた。“久しぶりに”会おうか、ということになった時には、お互い、もう二度目の新年を迎えてしまったというわけだ。

しかしどれほど断絶があっても、会えば即座にそれ以前へと戻れるのは、この町で時間を共有した強みだろう。神戸には、街角のあちこちに学生時代の思い出を預けてある。

「私たち、かつてこの街ではたちだったね」

Y子は妙な懐かしがり方をする。そしてT子は、なぜか私が免許を取った頃を思い出した。

後部座席にY子が座り、強気なT子をナビゲーターに、大胆不敵にもヘアピン・カーブの六甲山にドライブをした時のことだ。

言わずと知れたデートコース。その名もサンセットドライブウエイ、ゴールデンポイントと、一千万ドルの神戸の夜景を堪能できるロマンチックな道につながる。そこを、彼氏抜きの女三人だけで駆け上がるのだ。

だが市街からわずか三十分で到達できるその山が、時として濃霧に覆われる本格的な山岳であることなど、誰も教えてはくれなっかった。

夕闇とともに、五十センチ先も見えないような分厚い霧の壁が車の前に塞がった時にはどうしようと思った。

そんな霧の中を走る馬鹿は私たち以外にはいないらしく、対向車もない。ハンドルを握る手が冷や汗に濡れた。

センターラインをたよりにカーブを曲がり、歩くのと変わらない慎重さで傾斜を下る。希薄になった霧の裾からやっと這い出し、町の灯のきらめきが見えた時には、思わず歓びのクラクションを鳴らさずにはいられなかった。Y子もT子も口々に万歳と叫んでいた。

あれほど街が美しくて暖かくて、幸福な場所だと感じたことはない。無事に戻って来れた、街がそこにあった、そのことがただ嬉しかった。きらめく神戸が心から好きと思った。

そんなことを皆で思い出してしまった。

けれど、歩き始めた町の中で、たちまち私たちは迷子になってしまう。

「……こんなとこにビルができたんだ」

「でもあのライブハウスは消えちゃったね」

海は南に、山は北。二つの自然にいだかれて、世界のどこより美しい港町と呼ばれた神戸は、その二つの大いなる目印により、どんな方向オンチにも東西南北が一目瞭然でわかる明快な仕組みになっている。

なのに、お昼を取ろうと決めた、あのお気に入りの飲茶の店さえみつけられない。街は刻々と生まれ変わっているからだ。

「だって、大丸がここなんだから、あの店はこの山側にあるはずで……」

「そう、そこが朝日会館だから一筋北に」

もめている傍らを、シティ・ループのグリーンの車体が、優雅に右折していった。

あれに乗ってた方がよかったかな。行き暮れて、ふとそう思う。

全部の座席が窓に向かって並んだそのバスは、神戸の観光の華ともいえるおしゃれなバスだ。修学旅行の女子高生に押されながら、金のポールに寄り添っているカップルがガイドブックを開いている。日々新しく生まれ直しているこの町を、昔のように自分の庭だと豪語するには、私たちもこっそり観光客に成りすますべきなのかもしれない。

そうこうしている私たちを、鮮烈な花の香りがくすぐった。

振り返ると、通りに面した店の扉が開いていた。ガラスの内側には、午後の陽射しを跳ね返すばかりの花々がきらめいている。

その店に見覚えはなかった。だが金のプレートに刻まれた名前には、確かに記憶がある。パンプキン・プディングが絶品の、あのコーヒーショップだ。

「ようこそいらっしゃいませ。ただいま開店サービス実施中です」

元気なウエイトレスが微笑んでくれる。たっぷりと陽を誘い込んだ店内を飾る花の香りは、全部、開店祝いのものだっのた。

「いつからオープンしたんですか」

ずいぶんまぬけな質問だろう。

「もうずっと前から、開店してます」

その返事の響きの、なんというたのもしさ。震災前・後と、こまかい時代の目安にこだわっていることの方が無意味と思わせるばかりの説得力だ。

一瞬にして街が迷路になったあの日、この店の一角はどこも再起不能だった。だが私たちは“久しぶり”でも、時間は毎日、生きて二年を刻んだのだ。

「どうだ」とばかりの本格的な木調の壁、そしてスタイリッシュな椅子とテーブル。懐かしいパンプキン・プディングの味もあの頃のままだ。

同じやり直すなら、二度と倒れないほど徹底的なものを。もしくは、どうせ壊れるものならばせめてそれまでは存分に。相反するが、どちらも真意を伝えるオーナーの意気込みが伝わってきそうだ。

そこではあらゆるものがこう告げ、微笑む。-開店してます、もうずっと前に、と。

辛かった思い出も悲しかった記憶も併せ飲んで、ここには新しい神戸という名の店がオープンしているのだ。

元気と明日ときらめきとを売り、それはあまねく、街にあふれる。

一度は失意に沈んだ人々の門の上に、倒れて崩れた小さなビルにも、そして疲れて倦んだ私のつたないワープロのようなささやかな場所にさえも。

よし、次の“久しぶり”まで元気でいよう。声かけあって、私たちは立ち上がる。若返った午後の街には、開店サービスのような明るい陽射しが降り注いでいた。

「JAF-MATE」1997・1・2月合併号

本当ならば成人の日は今日、十五日。

やっぱりこの日が祝日でないのは妙な感じだ。たぶん我々関西人には、この祝日が、記憶のなかで十七日という日とひとつながりになっているからだろう。いうまでもなく、それは五年前の十七日をさす。

あの年は、成人の日が日曜に重なり、翌十六日が振替休日になっていた。震災は、その連休終わりのけだるさをひきずって眠る阪神淡路地域を襲ったのだった。

無防備なままその人生を絶たれてしまった六千余人の方々の中には、もちろん成人式で故郷に帰って来た若者もいた。私もあの轟音を自宅のベッドの中で聞いた。この世の終わりのような激しい揺れに恐怖した記憶は、思い出すごと鮮やかになるほどだ。

しかし本当につらかったのは、義妹が、実家が全焼したと、泣きながら電話してきた時だった。電話の向こうとこちら、はっきり明暗が違って見えた。不気味な余震がなお十数分おきに家を揺るがしている最中で、大勢の尊い命が奪われたことはこの後わかる。同じ地域に起きた天災が、望む望まざるにかかわらず、光と影に分割していったのだった。

医者をしている義妹の実家では、姉ご夫妻が新しく医院を新築し、その連休に引き継ぎをしたばかりだった。もしも十五、十六日が連休でなければ、きっと契約は週明けに持ち越されたはずなのだ。しかし現実として、夢をつぎ込んだ診療所は灰になり、契約済みの負債だけが残った。

茫然自失の中で、若い医師夫妻は何とかしなければと奮い立ち、聴診器一つで医療ボランティアに加わる。そののち、焼け跡に診療所を再建する様子を、私は文章にした。それがあの時の私にできるすべてだったからだ。

だが私の願いとは裏腹に、私の書いたものによりマスコミが大挙して彼らの診療所に押しかけることになる。

待合室には、患者より報道関係者の数ばかりがふえていくありさま。

そしてある夜、誰かの投石で窓が壊された。心ない人もいたもので、彼らの必死の再起を妬んでのことだったらしい。同じ被災者でも、いち早く立ち上がって復興をとげた者は、光の中の、恵まれた人とみなされたのである。

影の中でもまた光と影に細分される現実。

その後私は震災を背景にした長編小説『ラスト・ラブ』を書いたが、大阪のある読者から「被災地は他にもあるのに神戸のことしか書いてないのは不公平です」という手紙をもらって呆然としたものだ。私は小説家なので、事実を公平に書き残す仕事はノンフィクション・ライターにまかせたいと思うが、「公平な復興」とは何なのか、考え込まずにいられなかった。おそらく、失われた命には、何をもって贖っても公平などはありえないのではないだろうかと。

あれから五年。町は確実に復興をとげ、光は大きく拡大された。むろん、限りなく無にちかい“影”はまだ完全には消えてはいない。だが、たとえ影の濃淡に差はあっても、今命あるという光だけは、せめて喜びにかえて生きなければならないと感じている。

「産経新聞」 2000・1・15 朝刊

重い雲がたれこめる雨の日は、見慣れた町の景色の様子を一変させる。山本通りから中山手、下山手、そして北長狭通りから元町通りへ。トアロードと垂直に交わる東西の通りは、どれも並行に並んでいるだけに、十字路ごとに傘をかしげて確認してから通りを過ぎる。

そのいくつめかの十字路で、観光マップを片手に佇む若い女性に道を聞かれた。

「すみません、NHKはどれでしょう?」

爪先立つような坂道の上。どう教えてあげようか、ふと迷う。数年前は、すぐその上にあった。今は小さな憩いのスペースになっているその一角。あの大震災の朝、自動カメラが捕らえた激震の映像を全国に送ったNHK神戸支局は、永い間この界隈のランドマークであったのだが、海側に移転して、もう久しい。

「そうなんですか……じゃあ、ここに書かれているのは元のNHKのことなんですね。教えられた地番はこのへんになっていますから」

古い異人館でも探して来たのか、女性は赤い傘の内からお辞儀をして去っていった。

もうそこにない建物が、いまだに地図の上の道しるべになることの不思議。なんだか、自分が立っているのが、薄っぺらな紙の上のような気がしてあたりを見回す。

だが考えてみればこの坂の下は、百二十年の昔の名前のままに、現在も「居留地」と呼ばれている。今はもう存在しない、外国人たちの冒険心と希望の跡。はるかな波濤を越えて、東洋の小さな港にやって来た彼らが、理想と情熱とを持って作った町だ。

雨の中で時間が止まる。

昔、時の大老井伊直弼によって結ばれた日米修好通商条約では、神奈川、長崎などとともに開港を約束させられたのは神戸ではなく、兵庫だった。しかし兵庫は古くから栄えて賑わう町であり、外国人を出入りさせるなどとんでもなかった。そこで日本側は、それより東、鄙びた漁村にすぎない神戸を開放するのである。

その頃の神戸は、雨が降ると水びたしになる一面の湿地であった。北に頂く六甲山から南にたゆたう瀬戸内海まで、降った雨は傾斜を転げ、時に、鉄砲水として溢れながら、細長い平野をまっすぐ走るからだった。

生田川から鯉川まで。自然が線引きした内側を居留地と定められたものの、遅々として進まない町造りに業を煮やした西洋人たちは、その線外に住居や寺院を借りて住み始める。これが雑居地であり、今の神戸の核になった。

神戸の幸運は、横浜や長崎より九年遅れての開港だっただけに、それらの町の失敗や成功をじゅうぶん生かし、秩序ある都市計画が進んだことだ。外国人たちが“極東のモデル居留地”として世界に誇っただけあって、ガス灯、歩道、遊園地、どこをとっても比類のない、美しい町並みが実現した。ガラスをふんだんに使ったコロニアルスタイルの領事館や商館は、日を浴びて輝き、好奇心の強い神戸っ子たちに「ぎやまんの家」と呼ばれて親しまれた。ゴルフや登山、ローン・ボールなど数々の日本初の文物がお目見えしたのもこの町だった。

やがて明治三十二年、条約撤廃によって神戸は日本に返還される。他の居留地に比べ、衛生も治安も完璧だった神戸は、ある意味、歴史から送られたプレゼントと言えるかもしれない。そこにはこの町を愛して住んだ“異人さん”たちの、飽くなき進取の気質と旺盛な企業精神が、リボンに代えて結ばれていた。

神戸はその後、二度、白紙になった。昭和二十年の神戸大空襲。そして平成七年、阪神淡路大震災。だが町はそこからみごとに蘇る。

おそらく、消えて久しい居留地の名に結んであった、決して終わりを知らない魂のリボンが、神戸にあまねく根づいていたからだろう。受け継いだのは、つねに前へと向かって進む、海の気質でもあった。

傘を打つ静かな雨。傾斜をもったアスファルトを、水が薄い襞を描いて流れていく。十字路に一人残り、通りを透かしてみると、そこに小さなガラスのきらめきがある。ぎやまんの家の、百年の残像。神戸の小さな通りには、過ぎていった時間と背中合わせで、もう次の百年が始まっている。

『関西小さな町小さな旅』(発行:山と渓谷社)より

地震の前年(一九九四)、八月に私は脳内出血でたおれた。

場所は宝塚のバウ・ホール、宝塚八十周年記念の行事で私は基調スピーチをすることになっていた。宝塚のスターたちのトークなどがあとに控えているので、観衆は多かった。早く切り上げたほうがよかろうという気で、約十分ほどしゃべると、気分が悪くなり、「失礼します」と上衣を脱いで、舞台の袖で意識を失った。

とにかくみんなの前で倒れてよかった。手当てが早かったのである。右半身に麻痺(まひ)の後遺症が残り、リハビリはいまだにつづいている。入院は五ケ月つづき、神鋼病院を退院したのは翌年の一月十三日であった。

「十三日の金曜日ですがよろしいですか」

と言われたが、こちらはクリスチャンではないし、一刻も早く帰宅したい一心だった。

「明日は週末ですから、今日退院させてもらいます」

と、なつかしい六甲の我が家に戻った。

地震の話をするたびに、脳内出血でたおれた話をつけ加えなければならない。地震の話になると、「そんなわけで、なんのお手伝いもできず申し訳ない」と、頭を下げている。

地震のとき何をしていたかときかれると、「横になっていた」と、答えるしかない。多くの人が体験を語っているが、退院したばかりの、あまり体をうごかせない人間の話も、きいてほしいと思う。もどかしいのである。リハビリは一日も早いほうがよいので、退院した翌日から、ステッキにすがるようにして、六甲学院のグラウンドを歩かせてもらった。たいへんだったろうと言われるが、リハビリのコーチ役の妻のほうがたいへんだったろうと思う。

家のなかは惨憺(さんたん)たるものであった。ガラスのかけらが散らばり、靴をはかなければ家のなかは歩けない。書架が倒れて、書斎のドアは開かない。どうせ私は階下へ行けないので、しばらく、横になっているしかなかったのである。

東京の友人が、とにかく京都まで出てくるようにとすすめてくれた。おもにシルクロードを一緒に歩いたNHKの仲間を中心に、一つのグループをつくっていて、彼らが車の手配に至るまで世話をしてくれたのである。車はトンネルを抜けて、裏から京都へ行ったが、超渋滞で京都まで八時間かかった。それでも一日遅れると、十時間以上もかかったようだ。妻と二人の脱出行だが、私は自分のからだが、それに耐えられたことに感謝している。京都のホテルには、神戸新聞にいる甥(おい)から神戸市民を励ますメッセージを書いてほしいという連絡があった。

じつは地震とは関係なしに、私は寒いあいだは沖縄でリハビリに励むことになっていた。京都に十日ほどいて、予定通り沖縄に飛んだが、私の心にはいつも変わりはてた神戸のすがたが、はりついていたのである。家からトンネルまで僅(わず)かの時間、倒れた家、半壊のビル、歪んだ建造物などが、つぎつぎと車窓にあらわれ、私はなんども目をとじようとした。しかし、目をとじてはならぬと、私はそのたびに自分に言いきかせた。

沖縄には五十八日間滞在した。万座ビーチの海岸を毎日、はだしで歩いた。砂の上を歩くと、足あとが左は深くくいこみ、麻痺のある右がうっすらと砂を掃くていどにしかついていない。一目瞭然である。

砂をみて なみだ流せり 我が足あと

右は左に はるか及ばず

泣くなどなさけないことである。私はこの歌の「なみだ流せり」のところを黒ぐろと塗りつぶし、「ため息つきぬ」に改めた。

一九九五年から二年間、朝日新聞に『チンギス・ハーンの一族』を連載することになっていたので、ほかの仕事は受けないことにしていた。だから五ケ月の入院、そしてその後のリハビリ期間でも、仕事のことでそれほど迷惑をかけていない。安心してリハビリに専念できたことは幸いであった。

朝日の連載はもともと遠藤周作氏のあとだったが、彼は早く終わりそうだったし、私はすこし遅れそうだった。そこで、ほかの作家による短期連載を三本つなぐことになった。それで私の連載は一九九五年四月からときまった。

この小説はもう入院中から用意していた。二十一回までは左手で書き、それ以後は左手で支えながら右手で書いた。

なるべく不自由でも動いたほうがよいというので連載がはじまっても、外国へも出かけた。十月には台北故宮博物院に招かれ、創立八十周年記念行事に参加した。

『芸術新聞』という書道の雑誌が王義之(おうぎし)のことを書いてほしいと依頼に来たので、私は事情を説明しておことわりすると、先方は快くその話をとり下げてくださった。ところが東京へ行ったとき、芸術なんとかから電話があったということだった。あんなに紳士的に話がすんだのにと首をかしげて電話に出ると、相手は日本芸術院の阿川弘之さんであった。私に芸術院賞を下さるということだったのである。

お羞(はず)かしい話だが、芸術院賞がいかなるものか知らなかったので、編集者にきいた。授賞式には両陛下御臨席の下で、三権の長も出席されるから、いささかあわてた。その日、私の知っている三権の長は、衆議院議長の土井たか子さんだけである。彼女はしきりに私に「椅子をもって来るから坐りなさい」と言ってくれた。数分のことだから、私は立っていることにした。歩けば足を引きずって不恰好(ぶかっこう)だが、立っているだけなら大丈夫である。

こうして地震の年はすぎた。苦渋の日々からはじまったが、しめくくりはまずはお目出度いことであった。だが、私たちは地震で命を奪われた人たちのことを忘れてはならない。直接ではなくても、この年の心労で命を縮めた人も多いのである。

すこしのちのことだが、瀬戸内寂聴さんやドナルド・キーンさんたちと、この一千年の世界の十大事件を選考したことがある。そのとき、瀬戸内さんは『源氏物語』をぜひ入れるべきだと主張された。一千年とか世界十大事件といっても、やはり個人の経験が中核になるのだと痛感した。そのとき私なら「阪神大震災」を入れるだろうと思った。死亡者の数からいえば、関東大震災のほうがはるかに多いが、それは私の生まれる前年のことで、私の経験したものではない。

おなじ犠牲者の数からいえば、戦災のほうが多いが、空襲は「来るぞ、来るぞ」と前から言われていたのである。とつぜんの大災厄であることにかけては、これにまさるものはないであろう。記録の方法にかけては、格段の進歩をとげた現在である。くわしく記録すべきであろう。私のように療養中という特異なケースで、なんの役にも立たなかったことで、遠慮している人たちもいる。そういう人も声をあげるべきだと思う。

国際都市での災厄で、七十数年前の関東大震災のときのように。民族間の悲劇が発生しなかったことを、神戸市民の一人として、誇りに思う。

(書きおろし 二〇〇〇・一一・二二)

一九二四(大正13)年、神戸市に生まれる。大阪外国語大学印度語科卒。同校の西南アジア語研究所助手を経て、一九六一『枯草の根』で第7回江戸川乱歩賞を受け文壇デビュー。一九六九年に『青玉獅子香炉』で第60回直木賞を受賞。推理小説から、三部作『阿片戦争』などの中国歴史小説、史伝へと作域を広げる。『敦煌の旅』『中国の歴史』(全15巻)『江は流れず』『太平天国』『日本人と中国人』『中国近代史ノート』『諸葛孔明』など著書多数。近書に『天球は翔ける』がある。『陳舜臣全集』(全27巻、講談社)、『陳舜臣中国ライブラリー』(全30巻、集英社)も刊行されている。神戸市在住。自宅で被災。

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』(発行:月刊神戸っ子)より

※文章は作家の意向により一部修正しています。

-作家では、震源地に一番近いところにお住いだったわけですね。

そうですよ。二階のヴェランダから対岸の淡路島が見えるわけで、震源地はその前の海峡ですからね。それにしては被害が少なかったけど。

-地震当日からひとまず落ちつくまでがどのような状況だったのかをお聞かせください。

まず「震度六」の烈震のご体験を、体感も含めてですが、お伺いしたいと思います。

一階の寝室で寝てました。ぼくの感じでは、いったん、数センチかな、少し沈んでからドーンと突きあげられたように思います。それでいっぺんに眼が醒(さ)めて、次は横揺れです。発表では二十センチ近い横揺れだったようですけどね。よく地震の横揺れを船のローリングやピッチングに譬(たと)える人がいるけど、ああいうゆったりしたものとは性格が違う。凄い早さですから、ベッドから振り落されそうになりましたよ。手を頭上にのばしてベッドの枕もとの飾り板をしっかり掴(つか)んでいなければ跳ね飛ばされてしまう。新聞には「二階で寝ている妻のことをまず心配した」なんて書かれてしまったけど、それはあくまでこの横揺れがおさまりかけてからの話でしてね、揺れている間はもう、「地震というもんは怖いもんや」ということしか頭に浮かばへん(笑)。

-地震ということはすぐにわかったわけですか?

馬鹿ではないから、それはわかる。だけど、ここがこんなに揺れるんだから東海地方は全滅じゃないかと、まず思った。確かに、京都府と兵庫県の県境でしきりに小さな地震が起っているという記事を読んだ記憶はあります。だけどその時は、これ何だろうなあと思っただけで、すぐ忘れてしまった。忘れる方が悪いんだけど、でも、活断層なんて聞いたことないからね。ここが震源地とは思わない。小松さんの『日本沈没』以来、太平洋プレートのことしか頭にないわけです。

-お怪我はなかったんですね。奥様も。

寝室には作りつけの洋服用の戸棚があるだけで何も倒れてくるものがないので、助かりました。しかし二階の妻のベッドの横には本棚がある。あれが倒れていないかと心配しましたけど、妻はまだ余震がある間に、本がぽんぽん飛び出してくるその本棚の下を抜けて、「あなた、どうしました」なんて言いながら階段をおりてきた。二階には本棚がやたらにあって、でかい本棚や本箱がたいてい倒れているのに、あれだけは倒れてなかった。

-災害時のご用意はあったんですか?

ぼくのベッドの横に懐中電灯と消火器は前から置いてありましたけど、これは地震用ではなくて、ぼくが寝タバコやるもんだから、火災用に妻が置いたんです(笑)。地震なんて思ってもいないからね。で、停電になっても大丈夫だったんだけど、ぼく自身は腰を抜かした状態でしばらく下着のままベッドで茫然としてた。妻が身のまわりのものやウーロン茶の缶や貴重品を鞄(かばん)に入れていたようです。自分はコートを着て、ぼくにはゲタを持ってきた(笑)。抽出(ひきだ)しから下着類を全部出すという不可解な行動もあったけど。あとで聞くと、津波が来ると思ったそうです。

-ずっと停電のままでしたか?

電気がついた十一時ごろまでは、情報がまったくありませんでした。おたく(新潮社)で貰ったカセットブック用のラジカセがあったけど、あれは電池が入らない。そのうちだんだん寒くなってきて、戸外の温度と同じになってきて、このままでは大変なことになると思い始めたときに電気がついた。あの時は嬉しかったなあ。明るくなってしばらくした八時頃に、妻が隣の夫人から「震源地は淡路島」という情報を得てきたけど、ええー、てなもんですよ。信じられない。テレビを見て惨状に驚きました。戸外でガスの臭いがするというので心配で、近所に火事はないかと思って二階のヴェランダに出たら、ジェームス山の向こうの空が真っ黒で、灰のような、紙のような黒いものがいっぱい降ってきた。それまでは広報車も来なければ、消防車救急車のサイレンの音もまったく聞こえない。わが家は崖の上にあるんですが、崖上の水道管が裂けて水が大量に噴出していることを大声で教えてくれたのも崖下の家の人たちです。妻が庭に出て崖上に立つと下の人たちが危ない危ないと言う。行って見ると崖の石垣に亀裂が入っている。

水道管の方は応急処置で昼過ぎに水を止めましたが、あの時にはまだ水は出ていたわけで、汲(く)み置きしておけばよかった。全部あと智恵だ。止水栓で止めているから、近所の水道が出はじめてもわが家だけはパイプの修理をしない限り出ないわけだ。それより崖の崩落が心配でね。妻が「近づくな」という注意書きを書いて崖に貼れとしきりに言うんだけど、書く気力が湧(わ)かない。それで「その注意書きを読むために近づいてくる人がいるといけない」などと言って(笑)。二日後には貼りましたけどね。車置いた人がいたので。

-他に被害は?

本箱、本棚はほとんど倒れました。釘で壁に打ちつけてある本棚まで、釘が抜けて傾いて、その上に乗せてあった書類や品物があたりに散乱して、足の踏み場もない状態でした。棚の上の品物にしても、それが単に揺れて落ちたという感じではないんですよ。ひっつかんで力まかせに投げつけたという感じですな。人形などの割れ方や首の飛び方もひどいもんで、本箱の上のぼくの断筆人形も、眼鏡が飛んで頭が割れて、象徴的にひっくり返っていました(笑)。それから、書庫のドアが開かなくなってた。ドアの向こうに本が積みあがっていて、押しても開かない。わずかな隙間から見ると、中は本箱が倒れてひどい状態です。こちら側からは蝶番(ちょうつがい)を外せないので、あのチーク材のドア、壊すしかないのかなあ。まだそのままにしてあるので、大事にしている本が傷まないかと心配なんだけど、でも、そんなことは家が全壊した人に比べれば些細(ささい)なことです。

-その他に被害は?

すべて些細なことですが、家の角にあたる部分のひずみがひどかったようで、その部分の瓦が落ちて、バルコニーへの一枚ガラスが屑ダイヤみたいに粉ごなになって崩れ落ちていて、壁板がよじれて浮きあがりました。あと、あなたもご存じのあのTEACの4チャンネルのテープ・デッキが台からドーンと落ちてアウトね。値打ちものの破損としてはガレのグラス、マイセンの人形、なに、些細なことですがね、とほほほほほ(笑)。家の中は全体が壁土の落ちた砂でいっぱいで、掃いても掃いても余震のたびにまた落ちる。家全体は土台がしっかりしているのでまず安心なんだけど、問題は周囲の地面とのズレで、家から崖の端までは家の幅が三メートルほどあるんだけど、反対側の玄関と敷石の間に三センチほどの隙間ができて、それがずっと家の外壁づたいに続いている。覗(のぞ)いても底が見えないんですよ。これは恐怖ですよ。早くあそこへコンクリートを流し込まないと、雨水が流れ込んだら大変だ。

-わたしどももずいぶん心配していたんですが、電話がまったく通じませんでしたね。

こちらからは八時ごろ鎌倉の息子のところにやっと通じたんですが、あとはどこへかけてもまったく通じない。みんな心配してるだろうなあと思って、やっとパソコン通信のことを思いついた。電話回線が駄目でもインターネットは通じると聞いていたもんでね。書斎の机のワープロにやっとたどりついたのが十二時半、アクセスすると案の定みんな心配していて、山下洋輔が六時半に安否を訊ねるメールをくれていて、あと、ぼくの会議室に、「十時半現在、笑犬楼(筒井氏のハンドルネーム)よりまだ応答なし」なんて言って騒いでいる。すぐ「笑犬楼無事」というメッセージを書き込みましたがね。これを出版各社のパソコン通信やってる編集者たちが文壇全体に伝えてくれたんです。わたしの加入しているASAHIネットというのは関西方面の加入者が多いんですが、みんないろいろな被害状況を報告したり、知人の安否を訊ねたりしていました。「アパートの二階にいて、窓から飛び降りたら、そこはすでに一階だった」なんて書き込みもあった(笑)。

-ご自身の体験から判断して、この地震が人びとにどんな影響をあたえたとお思いですか?

まず、恐怖。これはテレビの報道ではまったく伝わらないものです。文章でだって表現できるかどうかわからん。震度三とか四とか二とかいった余震が十分、十五分といった間隔でのべつ起るわけで、そのたびに建物が崩れ、火事が起る。これだけ起ったんだからそろそろおさまるかと思っているとまた震度四が来る。女性なんかはもう、泣いてますよ。こうやって、胸押さえて身をよじってね、「もーいいから」「もーやめて」「もーわかった」「もーわかったから」「わたし何もしてないのに」(笑)。何か物音がするたびにびくっとする。余震は、たいていはドンという音がして突き上げがありますが、ドンという音だけのこともある。常に揺れている感じがつきまとって、おちおち寝ていられない。こうして妻と一緒に東京へやってきた今でも、彼女はまだ揺れている(笑)。ぼくの場合は余震のたびに石垣の亀裂が拡がっていくので気が気ではない。そこへマスコミのヘリが来ます。低空飛空をするので振動が激しくて、崖が崩れそうに思う。あれが来るたびに妻が怯(おび)えましてね。女性にとって今度の地震がどれほどの恐怖だったかというと、多くの女性がメンスになった。アガっていた女性までメンスになった(笑)。生理用品の不足が新たな恐怖になる(笑)。

-最後の短編集とされている『家族場面』の中に、今回の事態を先取りしたような、渇水の恐怖を描いた「九月の渇き」という作品が収められていますね。

ええ。しかし、あの中でも書いた、便器に盛り上がった大便の恐怖というのは、あれを画面で流したテレビもあったけど、やはりテレビでも文章でも伝わらないものがあります。まず臭気の強烈さというものは伝わらない。ましてそのすぐ傍で寝なければならなかった人たちにとっては、頭痛がするとかいったなまやさしいものではない。あれを一度流すために必要な水の量というのは、おそらく今までほとんどの人が認識していなかったほど大量のものです。バケツ三杯半ですよ。それ以下では流れない。直接便器に流したのでは、なにしろ手が洗えないのでトイレット・ペーパーをいっぱい使っていますから、それが詰まって流れない。トイレット・ペーパーが少し溶ける程度でね。タンクに貯めていっきに流さなければ流れない。今までいかに無駄に綺麗な上水を大量に使っていたかがわかりますよ。あんなものは海水でもいいわけで、中水道の必要性が検討されるべきじゃないですかなあ。あれ以来、水道水をいっぱい流しながら歯を磨くという人は少くなったんじゃないかな。そもそも歯が磨けないというのがいかに苦痛か。東京まで来るのに、いったん姫路へ出たんですが、姫路駅まで来て便所に入ると小便場に綺麗な水が流れ続けている。アーッ、なんて思ってね。それから売店では幕の内弁当各種がずらりと並んでる。アーッ(笑)。

-神戸市内はずっと一般車両が通行止めだったと伺いましたが、東京へはどうやって?

来るつもりはなかったんですがね。こっちの状況を知らないものだから、スタジオの都合があるとかでNHKが強硬に来い、来いって言うんで。それとやっぱり、ガス・水道が出ないから生活が不自由です。ただ上京当日から在来線の姫路-西明石間が動きはじめたので助かったんです。保険業をしている近所の親切な友人が車で西明石まで送ってくれましてね。脱出コースの規制は緩やかなんですよ。姫路からは播但線に乗りましたが、これは単線なので二輌連結の鈍行が二時間に一本しかでない。さいわい座れましたがそのかわり、このルートしか東へ行けないというのでぎっしり満員で、その車内で二時間近くえんえん待たされて、また二時間近くかかって和田山という雪の中の駅で山陰本線に乗り換えて、さらに二時間近くかかってやっと京都に着きました。だから東京まで十時間半ほどかかったことになります。

-災害地の状況はまるで戦争だったなどと言われていますが、筒井さんは戦争や敗戦を体験なさっています。あの時の状況と比較して、どうなんでしょう?

それはやはり、人間が違うし精神が違う。戦争に敗けて信念を失ったとか国家に裏切られたとかいった精神の荒廃がない。実に行儀のいい被災者です。満員の列車に乗っても、敗戦直後のあの罵(ののし)り合いや喧嘩(けんか)はまったくなし。満員列車の中で四時間、黙ってじっと立ってますよ。鈍行だから次の駅で降りる人がいて、降車口付近がダンゴになる。中は比較的空いているので駅員が「中へお詰めください」なんて怒鳴り続けるんだけど、怒鳴り返す者もいない。昔なら、窓ガラス破って窓から入ってきてますよね。残り少い品物を買う行列にしたって、敗戦当時のような割り込みがないし、それによる喧嘩もない。割り込むやつがたまにいても黙っていますよ。身装(みな)りは被災者でも内面は紳士淑女で行列のマナーができてる。だいたい今まで、半分趣味でもって行列やってたわけだしね(笑)。今でもフォーク並びやってますよ。あれは感心したなあ。やはり神戸市民としての誇りがあるんだと思います。東京じゃああはいかない。神戸じゃ外国人が住民と混り合って生活していたわけだしね。感動的なシーンがいっぱいありますよ。

-デマやパニックがあったと聞きましたが?

スポーツ紙記者のレベルで、ぼくの死亡説が流れたそうです(笑)。ぼくに死んでほしい人がそんなにいるほどぼくは大物なのかね(笑)。あと、被災者の間で「どこそこへ行けば何なにをくれる」といった願望デマがとんだようですけど、さほど悪質でも意図的でもないし、敗戦直後に比べたら、ほとんどなかったに等しいんじゃないでしょうか。情報時代ですから、たいていは確認できるんですよ。むしろスポーツ新聞が「学者の誰それ曰(いわ)く、次の地震は何月何日」なんて情報をセンセーショナルに流したりすることが責められるべきでしょう。テレビなどで「……と、いったデマが流れていますがご用心を」と言っただけでそのデマがさらに拡がるという、いわゆる「鎖の死に輪」現象がありますが、そういうことをよく知っておいて、注意してほしいもんですね。

-作品その他でずっとマスコミ批判をされてきておられますから、マスコミに言いたいことは多々おありでしょうね?

そうだなあ。やっぱりレポーターやアナウンサーが泣いちゃいけないよね(笑)。プロなんだから。「よそよそしい」とか、「口さきだけの同情だ」とか、「内心面白がっている」とか、いくら言われたって、涙でふやけた顔じゃろくな報道はできない。事実を伝えるだけでいいんです。泣いたりして余計なこと言うから、テレビ見ている被災者から「同情するなら金をくれ」って言われてしまう(笑)。彼ら全員、「家なき子」だもんね(笑)。

-被災者の今後についてはどうお考えですか?

虚無感が怖いですね。自然災害だから、敗戦の時のように怒りをぶつける相手がいるわけじゃない。政府や県や市の対策の悪さについて一応は言うものの、一般市民は彼らが頼りにならないことは身にしみて知っているんです。だからこそ自分たちで助けあって、それが最も効果を発揮している。でもそのうち、ボランティアが来なくなり、救援物資も届かなくなり、被災者間に格差が生じはじめたら、どうしようもない無力感に襲われます。その時に陥る精神状態への対応はそれぞれが今から準備しておくべきでしょうね。もうすでにストレスでおかしくなった人も出ています。似たような境遇の人だけでグループを作って、自分たちの体験や悲しみを語りあう場があればいいんじゃないでしょうか?専門職のリーダー格がひとりいる、十二人くらいの人数のグループが理想的だと思います。ぼく自身は何もできないので悲しいけれど、物書きのはしくれとしては、凄まじい体験、あまりにも悲しい体験をした人たちから話を聞き、それを記録としてまとめる、といったことなら、例えば新聞記者、といった人たちよりはいささかなりとうまくできそうです。

-筒井さんが今まで小説で展開してこられた文明批評の立場から、この地震をめぐって現代文明をご考察いただきたいのですが。

ぼくは評論家じゃないので、それはできません。ここまでだって自分の体験でしか語っていないでしょう?

感じたことだけでしか言えないんだけど、今こそ「国家」という眼に見えないものがやっぱり幻想でしかなかったという気がひしひしとしますね。いちばんの功労者が被災者自身を含む一般市民だったなんて、とても文明国という気がしないんですよ。

-最後に、どうでしょう、次はいよいよ東京に地震が起るとお考えですか?

冗談じゃない。こうして東京まで逃げて来て、ここでまた地震が起ったら、震源地はぼくだということになってしまう(笑)。

(新潮 一九九五年四月号 聞き手・編集部・風元 正)

一九三四年(昭和9)年、大阪市に生まれる。同志社大学文学部卒。一九六〇年、SF同人誌「NULL」を主宰。同誌に発表した作品『お助け』が江戸川乱歩に認められ、作家としてデビュー。一九八一年『虚人たち』で泉鏡花文学賞、一九八七年『夢の木坂分岐点』で谷崎潤一郎賞など受賞作多数。他に、『ベトナム観光公社』『大いなる助走』『文学部唯野教授』など数多くの作品を発表。近著に『魚藍観音記』『細菌人間』がある。ほかに『筒井康隆全集』(全24巻、新潮社)が刊行されている。神戸市在住。自宅で被災。

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』(発行:月刊神戸っ子)より

一九七四年『鬼の詩』で直木賞を受賞した藤本義一は、西宮市の自宅で被災した。「震度7の記憶」(「毎日新聞」一九九五年二月九日夕刊)で、恐怖の様子を述べている。

「震度7の直下に襲われて半月を経た現在でも、あの恐怖に伴う不安は体内に刻み込まれているようだ。この二週間余りに三度夜明けに不意に眼を醒(さ)ました。それも地震発生の午前五時四十六分前後である。

この時刻は地震発生後の情報で知ったものだが、脳幹あたりにインプットされた数字が生体(体内)時計に記録された結果だろう。私は十年程前から精神病理学に関心をもって小説や戯曲を書いているから、いささかの知識をもっているが、この現象は軽いクラッシュシンドローム(挫滅症候群)を起こしているのだろう。洋服箪笥(だんす)の下敷きになり、五センチ右に寝ていたなら、箪笥の金具で頭蓋骨(ずがいこつ)が粉砕されていたのは確実だと知った恐怖と左十センチで書棚の一枚硝子(がらす)が落下して、頭部か頸部を切断されていただろうという恐怖が重なり、ベッドの枠で頭を打ち、右足の拇指(おやゆび)に片方の箪笥の角が当たって爪の下に内出血が生じたので、確実にわが身にクラッシュシンドロームによるミオグロブリン(細胞構成蛋白質(たんぱくしつ)の狂いが生まれたと考えられる。

これは、専門医によれば、血液を通じて全身を馳(か)け回り腎臓(じんぞう)を終着点にするという。重度だと腎不全を起こすというから、わが身にも排泄(はいせつ)変化があって当然だ。小便は一週間濁り、大便は常に下痢型であったのが便秘型になった。

三週間経(た)った現在もこの症状は若干残っている。恐怖と不安は容易に立ち去ろうとしない様子である。」

藤本義一は、震災で両親を亡くした遺児たちのための心のケア施設「浜風の家」を芦屋浜に設立した。

神戸市生まれの作家で、一九七七年『泥の河』で太宰治賞を、一九七八年『蛍川』で芥川賞を、一九八七年『優駿』で吉川英治文学賞を受賞した宮本輝は、震災時には富山県に滞在していたが、兵庫県伊丹市の自宅が全壊した。富山から電車で新潟へ行き、新潟空港から伊丹に帰った。「平成七年一月十七日からの日記」(『生きものたちの部屋』一九九五年、新潮社)の「一月十八日」の項で、全壊した自宅の有様を書いている。

「伊丹空港は、いやに静か。妻が車で迎えに来てくれる。そのまま、中野のこわれた家を見に行く。近くの家がぺちゃんこ。三人が亡くなったそうだ。

家の柱が折れている。なかには縦に割れて裂けている柱もある。二階に置いてあった大きなコピー機が階段の途中まで落ちている。

足の踏み場もないという表現以外、いかなる言葉もない。書斎を見て、声もなく立ちつくす。すべての本が落ち、それがベッドを押しつぶしている。もし、あのとき書斎にいたら、まちがいなく死んでいただろう。

もうこの家に住めなくなったのは一目瞭然。妻にも息子たちにも怪我がなかったのは不思議というしかない。長男の部屋の凄さ。生きていたのは奇跡。この部屋は、かつては母の部屋だった。(お母ちゃん、こわい思いをせんでよかったなァ……)。

八時、大山の家に行く。マックが妊婦みたいなお腹をしている。そこまで食うか……。

余震の多さに驚く。ぼく以外は、余震の震度をぴたりと言い当てる。もう体が覚えてしまったとのこと。(中略)

夜遅く、大山家の二階の応接間で息子たちと寝る。何か音がするたびに、息子たちが起きあがる。烈しい揺れの直前、地の底からゴオッという音が湧きあがり、そのあと、体が宙に浮き、蒲団のなかで、ただイモムシみたいにのたうちまわるしかなかったとのこと。『ガスの元栓を閉めるとか、火を消すとか、そんなこと、あの瞬間、絶対にでけへん。やっと歩けるようになったとき、すべては終わってたって感じやな』

と長男が言う。

震度三の余震が二回ある。いまも、倒れた家に埋まって、助けを待っている人々がいると思うと、なんだかむやみに腹が立ってくる。何に怒っているのか、自分でもわからない。」

予告なしの大震災に、キョトンとしている自分にショックを受けた。事態の意味がにわかには呑み込めず、かつて私が四ヵ月ほど仮住まいをしていた神戸の町並みや、それ以来つき合いのある知人、友人たちと、それがどうつながるのかの実感がなかった。刻一刻の報道によって、テレビ画面での大惨事は目にしているものの、そのけしきと自分を結ぶ線が見えてくるまで、かなり時間がかかってしまった。そしてやはり、現実に神戸の街の崩壊に対して、まったく無力の自分をかみしめたのだった。それは、言葉通り自分の無力であって、当事者でない者の無力という意味ではもちろんない。大惨事の直後から、自分の力を役に立てようと行動を起こしている人もおり、そのような人々が映し出される画面を、私は手をこまねいてぼんやりとながめていたのである。

そんなふうに時を過ごしているうち、私の中になつかしさが次第に込み上げてきた。画面に映る人々の落ちつき、穏やかさ、言葉の選び方などを見ていると、やはり神戸の人々らしい雰囲気があった。大暴動などのパニックが起らなかったことを、外国人ジャーナリストなどは感心しているようだったが、私は神戸ならあり得るという気がした。日本人の特長というようなものでなく、神戸人独特の特性が、あの冷静な空気を生んでいるにちがいなかった。この人たちなら何とかするだろう……そんな思いが漠然と湧いた。

思えば、私が好きな神戸のセンスは、ほとんど今回の大地震のエジキになったような風景、建物、店にからんでいた。それらのほとんどは、街から消えてしまったことだろう。だが、そういうセンスの中心にある神戸人の特性は、幸いにも生き残られた人々の中に脈々と生きている。そこが、唯一の救いだった。復興……などと二つの漢字をかさねても何も湧いてこないが、神戸人の独特の特性を生かした立ち直りぶりを見せてくれるにちがいない。いま私がようやく辿(たど)り着いたのは、そのことに対する強い希(ねが)いなのである。

(月刊神戸っ子 一九九五年二・三月号)

一九四〇(昭和15)年生まれ。慶應義塾大学文学部卒。中央公論社に入社し「婦人公論」「海」などの編集に携る。一九八一年退社。翌年『時代屋の女房』で第87回直木賞を受章。著書は『私、プロレスの味方です』『百合子さんは何色』『アブサン物語』『贋日記』『夢の始末書』『鎌倉のおばさん』『俵屋の不思議』など多数。近著に『永仁の壺』がある。東京区武蔵野市在住。

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』(発行:月刊神戸っ子)より

※プロフィールは現在収集した情報に一部変更しています。

立つどころか、這(は)うこともできない。持ちあげられて、たたきつけられて、激しく振り回されて。ものが飛び交い、落下音、打撃音、破砕音がつづいた。やっと揺れがとまった。散乱するものをかきわけて、メガネを探り当てる。

真っ暗なはずなのに、なぜか、室内が見えた。寝ていた頭のすぐそばに倒れている鏡台。つれあいの頭の横に落ちてきたテレビ。足の上に倒れこんだ収 箱とタンス。足もとにはクローゼットの戸。

どうやって服を着がえたのか、おぼえがない。散乱する衣類や小物類やガラスの破片の山を乗り越えて、部屋の引き戸をあけ、踏み込みから廊下へ出ようとするが、ドアが開かない。体ひとつやっとすり抜けるだけこじあけ、廊下へ出る。

子どもたちの名前を呼ぶ。返事がある。座敷へ声をかける。母が茫然(ぼうぜん)と立ちつくしている。母の寝ていたベッドの上にタンスの上半分が乗っかっている。間一髪、揺れのなかでベッドからおりた一歩が母を救った。どの部屋も踏み込みようもないが、幸い、家は倒れなかった。家族五人、玄関に集まって、余震のつづくなか、夜が明けるのを待った。

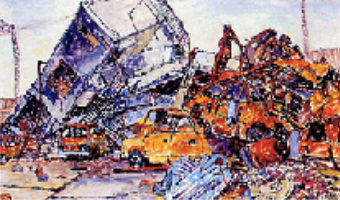

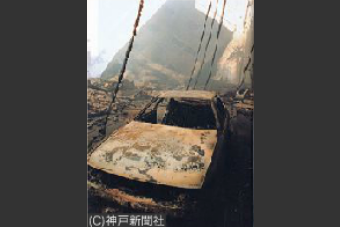

外へ出てみると、道は瓦礫(がれき)の山。倒れた塀。瓦のとんだ屋根。傾いた家。町が燃えていた。南東方向で二か所。菅原(すがはら)通り、御蔵(みくら)通りのあたりか。南西方向で三か所。新長田周辺だ。さらに西で数か所。板宿(いたやど)から鷹取の方らしい。長田の町に十をこえる噴煙が立ちのぼり、火の手があがっていた。

すぐ近くの大道(おおみち)通りが東から燃え出した。東から西へ、とどめようもなく燃えていく。わが家の横の道を荷物をかかえた人が避難していく。消化ホースが引かれる。避難を呼びかける声がする。その間にも燃えつづけている。燃えるがままなのか。止めようがないのか。

夜になっても、火の手はおさまらない。ふたたび燃える。あらたに燃える。夜を徹して燃える。朝まで燃える。黒煙、白煙、炎、燃えかす、灰、とだえぬサイレン、重なりあって飛ぶヘリの轟音(ごうおん)、ひっきりなしに爆発音、破裂音、そして地響き、大地の揺れ。これは戦争ではないか。

焼け跡を歩いた。馴(な)れ親しんだ町は、もうない。すべて、異相の町。くすぶる瓦礫。黒こげの木。立ちつくす人。「ここに、この下に」とつぶやく人。顔をおおってしゃがみこむ人。のろのろと歩く人。いのちのこげるにおいの漂う町を歩いた。どうしようもなく、涙が流れる。これはいつか見た町ではないか。あの焼けただれた町にそっくりではないか。これは戦争ではないか。これは。

電気も電話も水道もガスも、すべてダメ。わずかにラジオ。それと地元の新聞。三日目ごろから電話が、こちらからはかからないがむこうからはかかるようになった。心配してかけてきてくれた遠方の知人から、テレビの情報を知らされた。長田の火災の惨状を外からの目で教えてもらった。

七日目に電気がついた。熱い湯をわかして飲み、テレビをつけた。映像が伝える神戸の町の姿は、新たにわたしを打ちのめした。戦後五十年をかけて積み上げてきたものが、一瞬にして崩壊したのだ。かくももろく、かくも壊滅的に。わたしたちの生を支えていた基盤が、いかに脆弱(ぜいじゃく)なものであったかを思い知らされた。

あれからわたしたちは

なにをしてきたのか。

信じたものはなにか。

なにをわたしたちはつくりだそうとしてきたのか。

しかし、瓦礫の町のなかで、思いがけないことが起こっていた。話したこともなかった近所の人と、ねぎらいとはげましの言葉を交わしあった。行きずりの見知らぬ人とも語らい、笑顔をかわし、共に涙した。人々のなかにも、わたしのなかにもたしかにあったのだが、いつかかくれてしまっていたものが、災害のまっただなかで表に出てきていた。穏やかな日常が立ち戻ってきたときに、またかくれるかもしれないもの。かくれさせてはならないもの。思いやり。やさしさ。気力。人間としての美しさ、尊厳。

壊滅したまち。

眼前のこのまちに

どんなまちの姿を重ねあわせればいいのか。

これから。

今は、眼前の光景をひしとかき抱こう。原風景としてしかと抱きしめよう。気力をふるいおこして人間らしい町をつくりあげよう。

五十年目の戦後が、今、はじまったのだ。

(読売新聞夕刊 一九九五・二・一六)

一九三一(昭和6)年、神戸市に生まれる。神戸大学文学部卒。神戸松蔭女子学院大学教授。『愛について』『鳥』『能登』『花祭』『佐渡』『西馬音内』『異国間』『記憶めくり』『安住稔和全詩集』などを刊行。ほかに評論集『歌の行方-菅江真澄追跡』や詩論集『鳥になれ鳥よ』などがある。震災後、詩文集『神戸これから…激震地の詩人の一年』『焼野の草びら-神戸今も』を上梓。また震災詩集『生きているということ』は第40回晩翠賞を受賞。神戸市在住。自宅で被災。

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』(発行:月刊神戸っ子)より

「よみがえる神戸」-この題名で書けと申されたが二日たっても三日たっても書けない。がんばって今に立派に立ち直ってくださいなどしらじらしく書けるわけはない。今はチーンと沈みきったとき、それゆえガンバレの声は必要だろう。けれどガンバレなどそうかんたんには口から出ない。げんに共同通信のいかにも若い記者から、こんなひどい映画館があるんですよと報告のファックスも私の手もとに送られてくる。神戸は三十歳までの私の「ふるさと」。私はそのふるさとにどうしてあげようと考えこむ。八十六歳では出かけていちいちお見舞いもむりだ。それでいずれ常識的だがお見舞金を映画館の団体へお送りしてと思っている。

ところで、神戸だが、これは思いもかけなかった。関東大震災のときは天井からぶらさがっている電気のガラス傘がかすかにかすかにゆれた。するとすぐに号外のすずの音とともに「号外号外」の声がした。その東京が今ここにある。

神戸は日本中でいちばん個性のある都市だった。この「だった」という過去形はあるわけはない。焼け野原になろうが「神戸」。そこにいる「人」は神戸気っぷを今もやっぱり身にしませ、持っているにちがいない。神戸に日本で初めての活動写真が紹介された。明治二十九年だった。神戸はそのころ世界文化の入口だった。

その気っぷ、その誇りは今もあって、私は神戸生まれ、神戸育ち、これに誰もが誇りをもっている。その神戸が焼け野原となったからとてこの神戸気質までも焼けつくすわけはない。今この目に見る神戸は残酷だ。けれど非情な言い方をして申し訳けないが、こうなってこうなるという時が神戸ゆえ必ず来るであろう。おどろく日が来るであろう。神戸はその力を持っている。神があるかどうかわからない。けれど、神戸は戦争でつぶされた都市ではない、大自然のなせるわざである。神のなせるわざではあるまいが、大自然のなせるわざ。これは、人の世の常、運命の常。それこそ神の目と神の心で、見ちがえる神戸となって生まれかわる日が来るのだ。あの神戸がと驚く日がこの大自然の大不幸のあとに来る。去年この目で見た広島の立派さ。五年十年それが百年になるであろうとも、神戸は日本一、世界注目の、個性をあふれさせた超大都市になることはまちがいない。

(月刊神戸っ子 一九九五 二・三月号)

一九〇九(明治42)年、神戸市に生まれる。旧制神戸三中を卒業後、「映画世界」編集部に勤務。ユナイテッド・アーチスツ宣伝部で、『モダンタイムス』『駅馬車』などの宣伝を担当。東宝宣伝部を経て、「映画之友」編集長を務める。一九六六年十月より「日曜洋画劇場」の解説を担当、独特の“淀川節”や“サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ”で茶の間に親しまれた。著書は『映画散策』『映画千夜一夜』など多数。一九九八年十一月十一日没。

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』(発行:月刊神戸っ子)より

無念で、仕方がない。いつもの分量で記事が載らないのだ。定時に、読者の元へ届くはずの神戸新聞が、多くの地域で思うように配達できないのだ。他紙を、これほど痛恨の思いを込めて読んだ記憶はない。

通信回路の破壊で、外部から送り込まれるはずの記事も写真も途絶えがちだ。連絡さえ十分とれないこともある。巨大地震の直撃を受けた本社だが、しかし、新聞発行は続けなければならない。短時間で印刷するためページ数の大幅削減も余儀なくされた。

(c)神戸新聞社

被災現場で、同じ被害者として共に悲しみ怒り、そして生きる力を確認し合いながら、数々のリポートを送っても、すべてを紙面化することができない。書いた記事が載らないことほど、悔しいことはない。三百人の記者はじだんだを踏む思いである。

送稿手段も限られている。小欄も、援助をいただいている京都新聞に直送している。空き回線を求め姫路、東京経由で送ったり、出社途中、何時間も動かぬ渋滞に巻き込まれ、近くの知人宅に駆け込み、書いたこともある。

弱音を吐いているのではない。むろん手柄話などでもない。「震度7」とさえ言われ始めた直下型地震に襲われた新聞の、一つの側面を知ってほしいだけである。もうしばらく、待ってほしい。正常に戻すためあらゆる知恵を絞っている。

生き埋め現場で、なお救助を求める人がいる。「奇跡の生還」を果たす人が何人も出ることを祈っている。そんなニュースを、紙面にあふれるほど書き続けたい。

(1月20日)

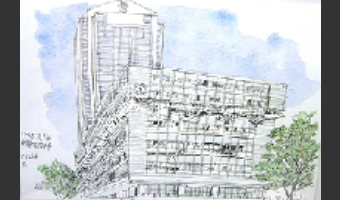

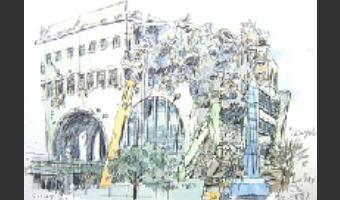

震度7の激震地、神戸・三宮の真ん中にあって、わが職場、神戸新聞会館はけなげに立っている。コンピューターシステムは崩壊し、周囲のガラスは割れ落ち、傾いているようにも見えるが、立っている。

昭和三十一年、三宮で初めて建ったビルだった。神戸市役所、国際会館とともに戦後神戸の復興の象徴として神戸っ子に親しく愛していただいた。この古いビルが何とか崩壊は免れた。

四万数千の家屋が倒壊した。非情な風景が日ごと広がる中で、辛うじて倒壊を免れた家屋を見ると、使えるかどうかは別に、なぜか勇気がわいてくる。被災者が必死で生きようとしている姿と二重写しになる。わが職場にもそんな感慨がある。

だが内部は形容し難い惨状で、強い余震がくれば、どうなるかわからない。立ち入り禁止なのだが、きのう、重要資料、書類、機器の持ち出しを敢行した。余震へのおびえは、なまなかではない。

リフトで、破れた窓から三階のわが部屋に潜り込んだ。巨大な亀裂や段差もある。書棚が縦横に倒れ、五千冊の書籍が飛び散りフロアを埋めている。何を持ち出していいのか。みな重要だが作業時間や搬出量に限度がある。最低量を持ち出し、残りは捨てねばならない。

作業を終えてひどく気掛かりなことがある。読者から寄せられた何百もの激励、叱責の手紙のことだ。持ち出せなかった。無念の極みだが温かい声は決して忘れない。新聞会館に別れを告げながら、その声をしっかり脳裏に焼き付けた。

(1月22日)

なんということが起きたのか。兵庫県の南部を襲った地震は、想像を絶する被害をもたらした。死者・不明者は千人を超えた。犠牲者には心からのお悔やみを、被災者にはお見舞いを申し上げます。このうえは力を合わせ、復旧に努めたい。

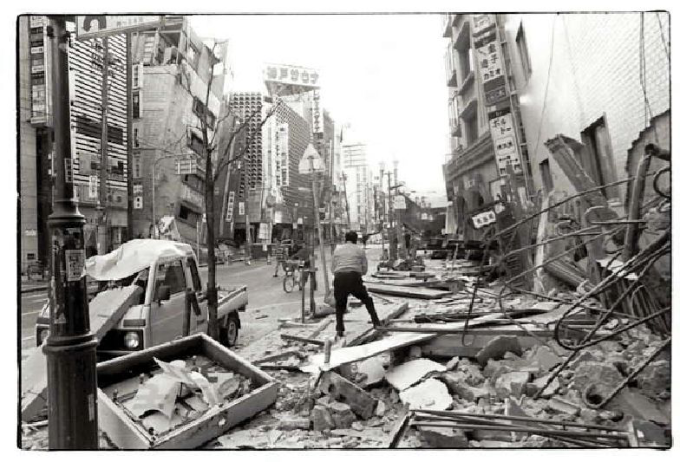

激しい揺れの後、神戸の須磨一三宮間を歩いて出社した。悪夢そのものの光景だった。黒煙が空を覆い、木造家屋が軒並み倒壊していた。着のみ着のままの被害者は、立ち尽くすのみだ。

ビルも倒壊していた。JR三ノ宮駅周辺では、交通センタービルや国際会館、市役所旧館などが傾いたり、押しつぶされた状態になるなど悲惨極まりない。神戸新聞会館も著しい被害を受け、本社の機能もマヒ状態に陥った。この原稿もがれきの中での執筆である。

直接目にした被害だけでも、この惨状だ。それにしても未明の揺れが、もし街が活動に入った時間に起きていたらと考えると、身の毛がよだつ。鉄道の駅やオフィスビルで、もっと人的被害が広がったに違いない。

震度6の烈震だったとはいえ、こうももろく阪神高速の高架が崩壊したり、ビルが壊れたのは、なぜなのか。わが国有数の人口密集地帯の都市機能が、完全にマヒしてしまった。被害が広がった背景には「関西は地震がない」のスキがあったのでは。とすれば、大き過ぎた代償だった。

この災害を教訓にして、あらためて耐震基準の見直しを含め、都市災害の防止を考えたい。まだ余震の心配がある。冷静さを心掛けよう。国の復旧支援も待たれる。悲しみを乗り越えて復興に努めよう。

(1月18日)

いろんな連帯が生まれている。避難所の中で、避難住民同士が。火災、救急現場で、消防士、救急隊員と被災者が。騒然とした雰囲気に包まれながらも、悩みを打ち明け、明日を語り合い始めた。

当面の難問はもちろん第一に片付けなければならないが、悪夢から十日も過ぎると、中、長期的な課題が次々と頭をよぎる。街を、暮らしを、企業をどう再構築していくのか。語ることで、不安が少しは消える。連帯が新しいコミュニティーを築いていく。そして何より第三者からの励ましに勇気づけられる。

私たちの手元にも、多くのメッセージが届いている。「記事に他人事でないすごさがあります。被災者と同じレベルの実体験がそのまま語られ、訴える力がまるで違います。がれきの中で発行された新聞を読む度に涙が出てきます。ガンバレ、ガンバレ」

「紙面が少なかろうが、遅れようが欠配になろうが、だれも怒ったりしません。こんな貴重な新聞は捨てないで取っておこうと思います」。電話もあった。「激震地で発行されている新聞をぜひ読みたい。送ってください」

お便りはコピーして回し読みしている。地域の人たちは何とありがたいものだと、胸が熱くなってくる。だが、いつまでもそんな好意に甘えてはおれない。早く平常の紙面に戻したい。コンピューターも着実に恢復(かいふく)している。

恢復とは、と大江健三郎さんが言っている。「それは、元の状態より少し良くなっている状態をいうのです」。私たちだけのことでなく人、街、企業、行政も、連帯の中で「恢復」を誓っている。

(1月28日)

きのうに続いて、神戸・六甲小学校の話を書く。ここの医療団はボランティアでつくる「国際保健協力市民の会」の医師、看護婦らである。東京、京都、鹿児島からも震災発生と同時に神戸へ飛んで来た。

チーフは東京のS医師。ごはん、梅干し、太めのタクアン、ソーセージ、ふりかけ……。そんな避難所弁当を食べながらの二十四時間診療だ。たまに患者わきの空きベッドで仮眠を取る。

ピナトゥボ大噴火災害救援のためS医師はフィリピン入りしたが、その時と状況は変わらない。被災者百二十万、避難住民三十万人。同じような被災規模で同じような治療を施したが大きく違ったことが二つあった。

一つは都市文明を享受している地域と、そうでない地域の差である。フィリピンでは、日常生活にさほどの障害は出なかった。自給自立生活の強みだ。だが都市文明下の生活は人間のそんな力を消失させていた。医師は、フィリピンでは医療に集中したが阪神では「失われた力」の穴埋めにも奔走した。

もう一つは、フィリピンでの最大被害者は子供だったが都市では老人であったことだ。その高齢者が全避難所で命の危機にさらされている。避難後すでに二十数人が死んだ。大半が肺炎だった。

S医師らは急患を次々と見つけ出し、これまでに六十余人を入院、再避難させた。いま、疲労、心労がボディーブローになってきいてくる。災害弱者には最も過酷な時だ。踏ん張りどころだ。「大震災を生きた命なんです。むざむざ捨てさせるわけにはいきません」。S医師は静かに、そう言った。

(2月8日)

数年前から、神戸や阪神間に住む友だち十数人で、但馬の大屋町に一軒の空き家を借りている。

表札は「ひょうろく荘」という。氷ノ山の麓(ふもと)にあるから付けた名である。みんな山が好きなので、但馬の自然に触れる絶好の拠点となり、頻繁(ひんぱん)に利用された。それが、大震災でバッタリ途絶えた。

三月も終わり近くになって、震災後初めて、ひょうろくの仲間が大屋に集まった。晩餐(ばんさん)は、町営「なかま荘」の管理人、Mさん夫婦の献立で、豪華なボタン鍋(なべ)だ。鍋を囲んだ十数人、ほとんど全員、被災者だった。全壊、半壊で、ちりぢりになっていた。久しぶりだった。お互いの消息が初めて詳しく分かった

骨折したまま五、六時間もがれきに埋まりやっと息子たちに救われた夫婦、壊れた家から病身の親を疎開させるため駆け回った人、父親をつぶれた家の下にうしなった者。だれもが生活基盤を奪われ、交通に悩み、粉塵(ふんじん)にまみれた“戦友”だった。

ここ、大屋町の人たちが、神戸や芦屋の被災地に、何度も温かいシシ汁を運び、励ましてくれたことを、知らない者はいなかった。半住民のよしみで、それに参加した者、その支援を受けた者、どちらもが仲間にいた。ふだんの絆(きずな)が思われた。

翌朝、樹氷の消えかけた大屋の山稜(さんりょう)上空に、イヌワシが飛んだ。旋回しながら高く高く上昇し垂直のダイビングを繰り返す。巣では母親が抱卵し、ひなの誕生も近い。それを喜んで父親が飛翔(ひしょう)するのだという。摘んで帰ったフキノトウのほろ苦さ、香りに、春があった。忘れていた自然の律動が、しみて来た。

(4月1日)

灘五郷の「におい」が、少し変わってきた。がれき特有の臭気と、渋滞による排ガス臭は相変わらずだが、五郷のにおいは確かに変化した。

震災後の初しぼりが始まり、その新酒の香りが満ちてきたのだ。

西宮から神戸市へ、灘五郷は「震度7」の激震地と並行して東西に広がっている。伝統的な木造酒蔵が倒壊した半面、コンクリートの四季醸造工場は何とか残った。灘酒の名声を築いた蔵と、その評判を落としたと、かつて言われた四季工場が皮肉な明暗を見せている。

ピーク時は年間九百五十万石の生産量があった日本酒だが、今は七百五十万石に落ちている。 灘酒は、その三割強を占めるが、日本酒を取り巻く状況が厳しい中での被災だった。廃業の声すらもらす蔵元もあったが、ともかく五郷に、あのにおいが戻った。

「問題は、伝統の酒蔵によって醸し出された灘の生一本 (きいっぽん) のイメージをいかに復活するかです」と、灘五郷酒造組合理事長で辰馬本家酒造社長の辰馬章夫さんが言う。 灘酒が新たに輝くには 「生一本の原風景」をどう復元するかにかかっている。

西宮市にある辰馬さんの「白鹿記念酒造博物館」も、本館にしていた酒蔵が倒壊した。

神戸の「白鶴」 など 大手記念館も軒並み崩れ落ち日本の酒の古里は無残に蹂躙 (じゅうりん) された。

展示中の酒造用具もがれき に埋まった。

「白鹿」では、倒壊直後から何週間もかけ、これら展示品を掘り続けた。

文化財の大桶 (おけ) をはじめ五千点もの貴重な「生一本の生みの親」を奇跡的に救い出した。

どう再展示するか。このもう一つの復旧が成って、初めて灘五郷は復活する。

(4月11日)

腹立たしいほどに気まぐれな雨だ。こんな時に降ってほしくない。激震被災地は、炎と煙と寒さに加えて、泥にまでまみれた。水道も出ず、大火の際には水に飢えたのに、無情を超える仕打ちである。

雨の予報が伝えられた二十二日朝から万余の半壊家屋で雨漏り対策が始まった。被災地の、かわらがほとんどずり落ちた屋根ごとに、二人、三人と上っていた。かわらを並べ直すのである。職人など、頼める訳がない。危なっかしい必死の修理だ。

まともな形で残っているかわらはまずない。割れたのをつなぎ合わせ、地面に落ちたものは丁寧に拾って持ち上げ、敷き直す。夫婦や親子、友人、隣同士。屋根の上と下で声を掛け合い、安全を確かめながらの作業が続いたが、かわらは屋根の三分の一にも満たない。

ようやく手に入れた防水シートで屋根を包み、仕上げとなるが、そんな弱々しい防水対策を、大雨洪水注意報が襲った。風も強まった。多くの屋根でシートが吹っ飛ぶ。かわらがずれる。かわらのないところに雨が降り注いだ。

避難場所のテントにも、土砂崩れの被災地にも、容赦なく降った。がけ崩れの危険が迫ったマンションには避難勧告が出された。二重災害の恐れも出た。行方不明者の捜索現場では、救出作業を阻みそうになった。

しかし、テントの前では土砂降りを吹き飛ばすように、炊き出しの火が激しく燃えた。泥を押しのけて貴重な命が救い出された。午後五時すぎ注意報は解除された。被災地は雨に勝った。

(1月23日)

静かに目を閉じてみた。この一カ月のことが、一瞬に過ぎたように思う。命を失った五千三百九十一人のこと。大火のこと。黙々と歩く通勤者や厳しさに耐える被災者のこと。脈絡もなく過酷な断片が浮かんでは消える。

瞑目(めいもく)して、まず思うのは、地震直後に素早く災害に立ち向かった勇気ある人々のことだ。むろん、出動が遅い、手際が悪いとの声もある。じっくり検証しなければならないが、そんな批判はまだ、第一に思い浮かばない。

妻を亡くしながら、がれきをかき分け何人もの命を救った消防団員がいた。崩壊した真っ暗な病院で、負傷を押し救命治療に当たった医師がいた。倒壊を免れたわが店を壊して防火帯を作った店主がいた。緊急出動した父に代わり住民救出に励んだ息子がいた。限界に挑むボランティアもいる。黙祷(もくとう)の目頭が熱くなった。

八百年前、鴨長明もそうした思いで「方丈記」の中に『大地震』を書き残したのだろうか。「大地震のさま世の常ならず。山は崩れ……海は傾きて陸地をひたせり。土避けて水涌き出て……」

「家の内にをればたちまちにひしげなんとす。走り出づれば地割れ裂く。羽なければ空をも飛ぶべからず。竜ならばや雲にも乗らむ」。一一八五年に体験した大地震の描写だが、逃げ惑う中で同じ救出活動もあったかもしれない。

鴨長明は忘却を嘆き、最後をこう締めた。「月日かさなり、年経にし後は、ことばにかけて言ひ出づる人だになし」。一カ月後の熱い思いを、一年、十年、百年……と持続させよう。あらん限りの手立てで記録し、語り継ごう。

(2月18日)

神戸市中央区に住むA子さんは、今年七十六歳になった。激震地のマンションは奇跡的に免れたが、余震の恐怖の中で、三十年前に離別した二歳年上のKさんのことが、ふと頭をよぎった。

テレビ画面はKさんの住む長田区の大火災を映し出していた。独り暮らしのはずだが無事だろうか。十人、百人、千人……。想像をはるかに超えるスピードで犠牲者の数が増える。A子さんの頭は、最悪の局面に向かって回転していた。

倒壊した家からKさんは、不自由な足で必死に脱出しようとしたらしい。玄関まで逃げたところで激しい炎に巻かれたのか。震災十日目にも、跡形もなくなった玄関先で遺骨が見つかった。手のひらに乗るほどの量しかなく当初はだれのものか分からなかった。

悪夢の1・17からまる一カ月。二人がなお不明のままだ。彼らが見つからぬ限り、初期救出活動は続く。それに兵庫、長田、須磨警察署の地下霊安室に眠る数十、数百人分ともいわれる遺骨の一部のことも深刻な問題だ。確認された人のものもあろうが、あるいは中に別の不明者がいるのかもしれない。

A子さんが捜索願を出したのはそんな不気味な不明者のうわさが出始めたころである。遺骨発見から十日ほどたっていた。居住地から「手のひらの遺骨」がKさんのものらしいと分かった。

そばに落ちていた時計にも見覚えがあった。A子さんは遺骨を抱え菩提寺に直行した。丁寧に弔った後も、涙が止まらなかった。三十年前の破局は、その瞬間に氷解した。極限の世界で、人間はそんな強いきずなをよみがえらせる。

(2月16日)

「震災ルック」という。ジーンズ、あるいは替えズボンにオープンシャツ、セーター。マフラーを巻き ジャンパーかハーフコートをはおる。背中にはリュック、肩ならショルダーをかけるが、最近は弁当と魔法瓶がなくなり、肩の荷が少し軽くなった。

セミフォーマルならばもちろんのことフォーマルな会合でも、このスタイルで押し通すようになった。東京人の多かったさる審議会で、四十人ほどのメンバー中ただ一人ノータイで出席した同僚もいた。

(c)北淡町役場

いきがっているわけではない。遅ればせながらこのほうが仕事がしやすいことに気付いた。アメリカを筆頭に、いま世界のファッションはラフへラフへと向かっている。最近の米誌もそんな特集を組んでいたが、ひょっとすると震災ルックが、新神戸ファッションを生むかもしれない。

たわいもないことを思っているうち、はや弥生三月だ。震災ルックも春の装いになっていく。

「春めきてものの果てなる空の色」

連なった山の、はるか向こうに柔らかい春の空が広がっている……。飯田蛇笏の、そんな希望の句が浮かんだ。

と同時に、東山魁夷の名画「残照」の画面も頭をよぎった。峨々(がが)たる山並みは、今まさに闇に包まれようとしているが、その果てるところにだけ、わずかな光が差している。戦後の廃墟に立ちすくむ日本人にあすへの希望と勇気を与えた傑作だ。

被災地は、きのうから雨となった。六甲山は、雨雲の中での弥生入りだが、ハーフコートを脱いで、そのスカイラインを眺めると「蛇笏・魁夷の世界」が一瞬、見えた気がした。

(3月1日)

卵がゆが、こんなにうまいと思った事はなかった。湯気がたっている。一杯が、たったの百円。六十歳以上は無料である。冷めた「災害食」を食べ続けていた人たちにとっては、この上ない“ぜいたく”のように思えた。

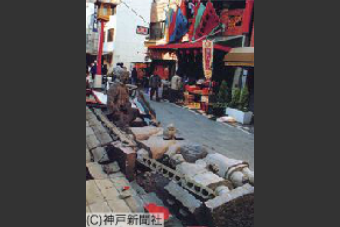

神戸・南京町(なんきんまち)で きのう“幻の春節祭”が始まった。いつもなら三日から五日まで、旧正月を祝う中国の慣習にならい、災厄をはらう竜踊りを中心にした「春節祭」が開かれるはずだった。だが、この惨状。神事だけを行い、被災者救援活動に代えた。

ギョーザ、ラーメンなどが無料で振る舞われる傍らで、神戸開港以来のしにせが超格安の逸品を売っていた。なじみのゴマだんごの店は健在だった。チマキの店も、シューマイ屋のおやじも、ブタマンも威勢よく売っていたおかみもみんな元気だった。

肉親や友人を失った街の人も悲しみをこらえて店を開けている。「こうすることで、神戸に元気が戻れば言うことなしです」と、父親の店を手伝う若い女性は言葉を強めた。先の大戦をはじめ、数多くのどん底から復活してきた華僑の意地だ。

南京町は終日、人の波で埋まった。中に外国人も目立つ。行き所のない外国人被災者が南京町に「ホームタウン」を見たのだろうか。さまざまな国の人が一つになって街をつくる神戸の原点が図らずも震災で浮き彫りされた。

町の東門には客を迎える十体余の兵馬俑(よう)があった。ほとんど倒壊したが、一体だけ、武者震いするように立っていた。中止になった竜踊りの竜に代わって「災い」を追い払おうとしているかのようだった。

(2月1日)

憎っくき「野島断層」を見たのは、ある夕刻だった。淡路・北淡町の山麓(さんろく)を北から南へ、水田を裂き、林を貫き、民家の庭を分断して断層は走っている。全長九キロ。鋭い刃物で切り裂かれたような断層断面が夕日にぎらりと光った。

播磨灘の漁師は、激震の瞬間、漁船とともにクジラの吹く潮に乗ったように突き上げられた。同時に野島断層沿いに、ほこりとも蒸気とも分からない白煙が空高く舞い上がるのを見たという。これが惨劇の元凶だ。

水平に広がっていた水田が真ん中で上下に割れていた。山側がせり上がり、谷側が落ち込んでいる。段差は最大一・三メートル。激しい縦ずれだったが、持ち上がった水田平面も、沈んだそれも、何事もなかったように平然と水平を保っていた。

断層は横ずれも起こした。関空の土砂採取跡地ではクズのツタが異常な張り方をしていた。ひび割れた地面をまたぎ、まるでコントラバスの弦を力いっぱい張ったように伸びている。最大一・七メートルの横ずれに、思い切り引っ張られたのだ。

気まぐれな地球の身震いに大地やツタは柔軟に、したたかに対応した。しかし人間と、その創造物が集中した都市では、耐え切れなかった。都市への集結が続く限り、この身震いからは逃れることができない。憎っくきは、断層ではなく「ひずみ」を生んだ都市構造そのものだ。

震災を教訓に耐震都市をつくるという。結構なことだが、要塞(ようさい)風の都市はお断りだ。地球と共存したところもぜひほしい。そんな新しい都市づくりの原点となるのなら、野島断層は永遠に保存してもらいたい。

(3月8日)

甲子園が、緊張している。きょうから始まるセンバツに、少々身構えているのだ。待ち望んだ人もいるし、そうでない人もいるが、ともあれ被災地の真ん中で開く初のビッグイベントだ。どんな顔をして皆を迎えるか……。

バックネット裏の三十四段目、内野席四十八段目、外野席四十九段目、それぞれの最上段は、いつものように浜風が心地良い。あこがれの土や芝生、割れ目の修理跡はあるが、なじみのシートも、芽吹き始めたツタも普段通りだ。

毎年変わらぬ風景だが、出場三十二校の校旗が外野席最上段に掲げられた時、甲子園に緊張が高まった。校旗の眼下はるかに被災した町並みが広がっている。橋げたの欠けた阪神高速も異様だ。むろん車の影はない。

甲子園グッズ製作会社も倒壊した。場内食堂では家を失った従業員も多い。バイトの女子大生は母親を亡くしていた。しかし、そのために甲子園を目指し続けてきた球児の夢を砕くことはできない、と彼らは言った。

被災の地元からは、異例の三校が出場する。育英のA君は被災した友人を泊めている。神港学園のS君は「被災地激励の思いを込めて一球一球投げ抜く」と言い、報徳のO君は「亡くなった級友に校歌を聞かせる」と誓った。

こんな彼らを迎えるには原点返りしかないと甲子園は思っている。中学野球の純粋性に打たれファンが急増した七十年前に甲子園は造られた。その感慨を思い起こし新しい高校野球の出発点としたい。そこに被災地で開く意義があり、それが再出発を誓う人々を奮い立たせることになる。

(3月25日)

京都の名刹・壬生(みぶ)寺に七百年の伝統を持つ狂言が伝わっている。壬生狂言だ。国の重要無形民俗文化財の指定も受けている。

狂言衣装は、古くから死者の追善を願う遺族が奉納したものが使われた。その中に異色の装束が残っている。一七八八年(天明八年)の京都大火、その少し前の河内大水害で命を失った庶民を供養したはんてん風衣装である。そこには犠牲者の名が無数に染め抜かれている。

阪神・淡路大震災の直後、壬生寺の松浦俊海貫主は、そのことを思い出した。「震災で亡くなられた方のご遺族ならどなたでも申し出て下さい。今年の狂言衣装に犠牲者の名を染め抜き、追善供養をしたい」。貫主の呼び掛けに百数十人の遺族が応じた。

「一人娘を亡くした母親です。前日まで明るく私たちを照らしてくれた十五歳。早過ぎる死でした。ぜひ娘の名を染めて下さい」「友人とその家族全員が亡くなりました。暗くて寒い死でした。どうぞ五千余人の魂とともに温かく弔って下さい」

「新婚四カ月の息子夫妻でした。あの十日後、頑張ってやっと建てた加古川の新居に移る予定でした。無念です。よろしくお願いします」「ようやく叔母の火葬を終えましたが葬儀はいつできるか分かりません。ぜひ供養に加えてやって下さい」

松浦貫主は、心を込めて一人ひとりの名前を書き続けている。あす、染めに出すが「その後でも、できるだけ書き入れたい」と貫主は言う。来月二十一日からの狂言が待ちどおしい。歴史に残る「供養の舞台」になる。

(3月5日)

神戸・三宮の真ん中で倒壊した生田神社の拝殿を見たとき「緑青」がこんなに寂しく、悲しみを誘う色だったかと、あらためて思った。大屋根の銅板が錆(さ)び、にぶい緑「緑青色」を堂々と発していたのだが、無残な姿に変わった後、それは「嘆きの色」にすら見えた。

緑には、さまざまなイメージがある。安息、平穏、平和、新鮮、安心、理想といったところだろうか。大地の恵みを受け、木々が芽吹く。自然の、みずみずしい息吹を表現する若々しい苗の色だ。目にしみる今の新緑そのものである。

色調でいえば、緑は中性色だ。刺激が、最も少ない色とされる。だから、心理学者がいうように、心の痛みや深い悲しみを抱いている人は、緑色にひかれるのである。安らぎを求める深層心理が、色に現れてくる。

しかし、同じ緑といっても若々しさだけを表現するものばかりではない。色彩研究者によると、緑が濃くなるにつれて厳しい印象を増すという。緑青をはじめ深緑や常緑樹の「千歳(せんざい)緑」などである。嘆きや悲しみ、そして暗く重いイメージを強めていく。

生田神社の緑青がそう見えたのは、倒壊という事実に、色彩の持つ印象が重なったせいなのだろう。だが、いつまでも沈んでいるわけにはいかない。神社では、社殿の復旧が始まった。「来年の初詣(もうで)に間に合わせます」と巫女(みこ)さんは言い切った。

常緑樹の葉が、新緑に変わるために落ちるのを「常磐木(ときわぎ)落ち葉」という。生田神社のクスも衣替えを終えた。被災地の風景も、常磐木の千歳緑から、生命力あふれる若苗色に変わった。

(4月30日)

西宮市安井小学校の兵庫県救護対策現地本部へ、自営業のAさんが訪ねてきたのは午後も六時をすぎたころだった。ひげづら。疲れた様子だったが自らを励ますように背筋はしゃんと伸ばしていた。ホームステイの相談だった。

神戸市東灘区で電気器具販売店を経営するAさんは一昨年、西宮市にマイホームを建てた。しかし、わが家でのだんらんは二年足らずで終わった。家屋の全壊に加え店舗も倒壊した。家も店も激震地の中の最激震地にあった。

奥さんは腰の骨を折り三カ月の重傷だったが、高二と中三の息子、それと本人にはケガはなかった。ともあれ命のあったことを感謝しているが、当面、途方に暮れる日々が続いている。

いま家族は散り散りに暮らしている。奥さんは大阪の病院に、神戸の高校に通う長男は奥さんの里・温泉町に、二男とAさんは伊丹市の友人宅にいる。二男は自転車で西宮に通っているが、間もなく授業が再開される長男の住まいに困ったのだ。

紹介されたのは通学に二時間ほどかかる家である。Aさんは長男に電話した。「これでどうだ。しばらくは我慢して一人で頑張れ。向こうさんに迷惑を掛けるなよ」。電話を切った後、Aさんは「よかった」と小声でひとりごちた。ともかくこれで店の再建に当たることができる。

被災者へのホームステイ受け入れ申し込みは四十七都道府県から九千件を超える。仮設住宅の建設スピードをはるかに上回る「市民の迅速対応」である。滞在希望は近隣に集中しているが、被災者は、全国津々浦々に「心のホームステイ」をしている。

(2月3日)

十人ほどの救急救命士から「あの日」の話を聞いた。いずれも神戸市消防局の一線救急隊員である。死の恐怖に襲われながらも、一人、二人と、がれきの中から「命」を掘り出した。まだ残る手足の傷に、壮絶な救出劇の跡を見た。

須磨消防署で宿直勤務に当たっていた宮野延広隊員は、署を飛び出した途端、わが目を疑った。一帯の木造家屋が倒壊し、がれきのそこここから、血にまみれた人々がはい出そうともがいていた。火災現場へ向かうはずが、とっさの判断で生き埋め救出に切り替えた。

何人救出したか分からない。病院もいっぱいだ。署内の救護所も重傷者であふれ始めた。ともかく収容所の確保が先決だった。横の区民センターが使える。乱暴だったがガラスをけ破って突入した。毛布を敷き処置が始まる。

救急救命士は三年前にできた新制度だ。電気ショック療法、輸液、気道確保……いわゆる三点セットと呼ばれる緊急処置を医師の指示を受けて施すことができる。従来と違った救急活動ができ、これで幾人もの命が救われるようになった。

だが、今度の震災では、医師の指示などという悠長な規制を吹っ飛ばす場面が続出した。まだ体が温かい少女が倒れている。輸液で助かる重傷者もいる。が、病院への電話は通じない。指示の仰ぎようもない。

すべての救命士が悩んだ。勝手な処置を医師法違反だが何もしなければ、命を失う。型通りの規制をこれほど恨んだことはない。彼らはぎりぎりの選択をしたはずだ。苦悩を乗り越え多くの命がよみがえったはずだ。救命士の苦闘を、あすも書く。

(3月13日)

「あの日」から三カ月が過ぎた。悪夢を早く忘れたいという潜在意識のせいか、あるいは早まる復興へのテンポが、過去を忘れさせようとするのだろうか。震災直後の阿鼻叫喚(あびきょうかん)が次第に遠ざかるような気がする。

そんな時、緩みかけた心の糸をピンと張ってくれるものがある。被災者から発せられるさまざまなメッセージである。神戸の歌人・米口實さんが主宰する短歌グループ「眩(げん)」編集の歌集『瓦礫(がれき)の街から』(学生社)はその最たるものだ。

「父を求むる半狂乱の娘の髪を炎の舌がひとなめにする」川西俊子。「死ぬために君は来たのか田舎から古き木造の学生アパートに」岩石志津子。「“ぼくだけ逃げれた”と少年が指さす家屋はひしゃげていたり」橋本文子。わずか三月前のことである。

米口さんは、近代短歌の報道性、記録性に注目している。事実に対する強いこだわりは古典的和歌になかった特色だ。非常事態において特にその機能が発揮されると言い、自らも「短歌研究」に出稿した。「レジより手渡されしは圧死せし人の血のにじむ千円紙幣」

関東大震災の時も何人かの歌人が被災を詠んだ。炎の中を逃げ惑い、母と病身の妹を捜し求めた歌人高田浪吉の歌。「焼け死にて人のかたちはわからねど妹どちか母かと思ふ」。そう記したあと、肉親の最期を知る。

だが、この種の歌は“日常会話的”と評された。ために、短歌が発した警告が軽んじられたきらいがあった。今度こそ、そんなことを許してはならない。「あの日」を詠むことは、震災への防備と、復興への源泉となるはずだ。

(4月18日)

きのう紹介した須磨消防署の救急救命士・宮野延広隊員が、ふと家族を思ったのは日が暮れてからだった。奇跡的に電話が通じた。「ああ、お父さん。頑張って。家は心配しなくていいよ。大丈夫」。妻の声に「涙ポトリですよ」と宮野隊員は照れた。

そのころ灘消防署の稲岡信吾隊員は月明かりの下で救出を続けていた。酷使した投光器が使えなくなった。体力も似た状態だった。一カ所の救出に二、三時間かかる。それを七カ所やった。「あかん」という土中からのか細い声が、今も耳から消えない。

生田消防署の正井潔隊員は夜になって二度目の感涙をこらえていた。署の前を、全国各地の消防車が長田区の大火現場へ向かって通り抜けていく。渋滞の中、全力をふり絞って進もうとしていた。

最初の感涙は地震直後につけた救急車の赤色灯だった。停電下で被災者に救護所開設を報せる窮余の策だ。果たして、暗やみをつき、血を流し、足を引きずって市民が殺到した。赤色灯をこれほど頼もしく見たことはなかった。

徹夜に近い作業を続け、ようやく一区切りついた時、彼らは、わが身を見て驚いた。靴も破れ、出動服はボロボロだ。つめははがれ手にも深手を負っていた。土でざらつく口で傷をなめ、血をぬぐった。

存分に働いた救命士だがなぜか考え込んでいる。一人でどれほどのことができたのか。途方もない数の死者にそんな空しさが漂う。しかし救いもある。元気な一般市民が懸命に人工呼吸をする姿に打たれた。彼らと連携し、広大な「救助の海」をつくれないか。それが巨大災害に立ち向かう第一歩だと思う。

(3月14日)

神戸市兵庫区上沢通に新築されたT医院に、診察機器の搬入が終わったのは一月十五日のことである。開院は二月一日と決め、連休明けの十七日に機器の調整を済ませ医院の心臓部を立ち上げる予定だった。

時のいたずらというには、あまりに非情であった。その朝、新築医院の倒壊は免れたが、一帯を焼き尽くした大火ですべてを失った。医師夫婦は、天に上る炎を、茫然(ぼうぜん)と見上げていた。

その日から医師夫婦の戦いが始まった。「透析患者を助けてほしい」との連絡が焼け跡の病院から入ると、すぐに飛んだ。避難所で、じっと我慢を決め込む高齢患者に親身のケアを続けた。肺炎で再起不能と思われた八十歳の女性もいた。

しかし診療器具は皆無に近い。そんな時、全国にいる大学の同窓生らから機器や医薬品が送られてきた。被災地の命を守った「救助物資」である。T医師にとっても、それが「再起のカンフル剤」となった。

プレハブの仮診療所の看板に手書きで「本日開院」としたためたのは二月六日。二、三人だった患者はその後、三十人ほどに増えた。家族二人に抱えられていたあの肺炎の老女は、もう一人で来られるまでになった。着実に回復する姿を見ると自分も勇気がわくと、医師夫婦は言った。

あの日から百日。夫妻の戦いも、きょうから百日目に入る。この間の診療活動でT医師はこう思う。「機器を失って医療の原点が見えたのではないか」と。患者との対話が、ぐんと増えたのだ。T医院だけでなく被災地に本物の医療が生まれようとしている。

(4月26日)

急ごしらえの担架で、老境の男性が臨時の医務室に運び込まれてきた。真っ青な顔。胸を両手で押さえている。ボランティアの若い医師が叫んだ。

「入院させます。すぐ救急車」。

神戸・六甲小学校保健室に設けられた医務室は、なお終日、野戦病院の緊迫感が漂っている。渋滞で救急車はなかなか来ない。搬入先の病院も手一杯、ベッドの確保も容易でない。じだんだを踏むもどかしさである。

そんな中、次々と急患が訪れる。高熱の老人には肺炎の危険性がある。全身に受けた傷が化膿(かのう)し始めた患者もいる。被災時、一階にいたこの土木工事関係者は、全壊家屋からの脱出に難渋した。職業的直感で、ともかく上に向かってがれきを掘った。

二階あたりまで掘り上がったが大きな柱に阻止され、それ以上は上がれない。火災の恐怖を感じながら身をよじり掘り下げるうち、一階の玄関付近から自力脱出できた。そのがれきと格闘した傷に悪化の兆しがあった。

「けど、こんな傷は大した事ない」と彼は言った。

問題は慢性および慢性予備患者の扱いだ。避難所から彼らをどう再避難させるのか。神戸市灘区では、約百六十の医院の半数が今も診療不能のままだ。被災直後の課題はなお解決されていない。

救急車で運ばれた患者は、環境の激変で心臓発作を起こしていたが、危機一髪、助かった。医務室にほっとした空気が流れた。しかし闘いはこれからだ。壊滅した地域医療機関との連携をどう再構築するのか。ボランティア医師団には初体験の難問だが、若い情熱が、それをクリアしようとしている。

(2月7日)

そごう神戸店の再開にともない、テナントで入店していた「ひょうごふるさと館」も、久々に店開きした。この時期、だれが兵庫産品に目を向けてくれるだろうか-T館長は気掛かりだった。

ふたを開けると思わぬ反響があった。豊岡のカバン、北播の大工道具や爪(つめ)切りなどが、まず売れた。家屋補修と震災ルックのせいもある。意外だったのは、被災者の見舞い返しに兵庫県各地の特産品が買われたことだ。

もちむぎ麺(めん)、カレイの一夜干し、黒大豆、駄菓子などに人気が出た。ふるさと館に、神戸みやげが少なかったこともあるが、神戸っ子が神戸以外の兵庫県を「自分のふるさと」として自然に認識したのではないか。T館長は、そう思っている。

言うまでもないことだが、神戸は兵庫県とともに発展した。古くは一八七六年(明治九年)の「大兵庫県」成立にさかのぼる。それまでの兵庫県は今の神戸・阪神地域だったが、神戸が国際港都に飛躍するため後背地が必要になり、但馬、丹波、播磨、淡路が“吸収合併”された。

神戸の知恵と、後背地の物心にわたる支援で「世界の神戸」に成長した。「神戸が良くなれば後背地も良くなる」との思いを込めての合併だったが、いつしか神戸は、そんな経緯を忘れていた。

震災では後背地の支援も大きかった。それが、神戸に歴史的経緯を想起させたかもしれない。三宮大改造、経済特区構想……世界に開かれた都市としての神戸再興計画が進んでいる。復興の一つの柱は、その方向しかないだろうが、兵庫の中の神戸という視点も忘れてはならない。

(4月22日)

「災害に強い、安全な都市を」というのが、災害復興の合言葉だ。同時に「神戸らしさや、阪神らしさを失っては困る」というのも、これまた市民の強い願いだ。

この「らしさ」とは何だろう。神戸でいえば、それは、山あり海ありの景色、準乾燥地帯の明るさ、風化花崗(かこう)岩の白さともろさ、坂の道、大きな港、旧居留地、異人館街、喫茶店、外国料理店、アパレル、女子大生、街路樹、臨海の工場、幾重にも縦断する幹線道路や鉄道など。

そうした街のイメージに、市民の気質が溶け込んでいる。面倒くさいことがきらい、外来者をいとわないが、深くはつき合わない、新しがりや、おしゃれ、ニュータウンの開発がもたらす成熟感の欠如、などなど。

だが果たして「神戸らしさ」とは、そう一つにくくれるものだろうか。例えば、港や旧居留地や異人館が象徴する「神戸」と、中小企業の工場が多い住工混交の長田区や古い住宅の多い東灘区の「神戸」と、同じイメージで包めるのだろうか。それぞれの街の「らしさ」は、そこに住む人々の「生きてあることの習慣」が、環境とのかかわりを積み重ねて、つくり上げてきた。地区によって自(おの)ずと差異がある。

恐らく、明治開港より以後に時代を限定してしまったことから「神戸らしさ」のパターン化が始まったのに違いない。国際性とかハイカラさとか。

もっと歴史をさかのぼってみたらどうか。せめて「兵庫の津」と呼ばれ繁栄した近世くらいまで。多様な「神戸らしさ」が見えてはこないか。復興の一つの指針が見つかるかもしれない。

(5月1日)

救急救命士の話をもう一日、続けさせてもらう。彼らは、災害現場で被害者と最も早く接触する「医療従事者」となる。救命士の動きいかんで災害規模が左右されることもある。何度も書くのは、そんな認識がもっと深まってほしいと思うからである。

しかし今度の震災では、多くの救命士が本来の医療行為に全精力を注げなかったという。情報収集に出動した警察官を、救助を求める市民が奪い合いをするという壮絶な現場では、だれも純粋な本来業務の遂行などできない。

灘消防署の岡本吉永隊員は半壊した長田区の自宅周辺で目前の大火災に立ち向かった。兵庫の本岡克弘隊員、葺合の森田晃司隊員も、まず消火活動に回った。まだ燃えていない倒壊家屋の下から、うめき声も聞えた。

延焼防止の放水をしながら本岡隊員は、はっとして人の命を思った。ホースを放して、声に向かってがれきを掘った。火が迫る直前、中年の女性を掘り出し病院に運んだが、後で亡くなったと聞いた。無念で、今も胸が痛む。

東灘消防署の花山昇隊員は救助要請に駆け込んでくる市民との対応に忙殺された。彼は、とっさに一人ずつ紙切れを渡し、住所と名前を書かせた。紙はあっという間にバインダーの容量を超えた。受け付け順に番号を付け、救出現場へ駆け巡った。深夜までに十七カ所回り十二人を救助した。

医療活動が不十分で悔しい思いもしたが、入院患者の移転など、存分に救命士の知識は発揮された。しかし、それより彼らの活動の跡は、そのまま大災害を乗り切るノウハウになる。その集大成を内外に発信する時だ。

(3月15日)

関東大震災の後、東京市長永田秀次郎が頭を悩ませたのは、都市計画の推進と、人口流出であった。一九二三年(大正十二年)の被災直後から人口減が続き、十年間に一〇万人が東京を離れた。二〇〇万人割れ寸前になった。

もっとも当時の東京はインナーシティ問題が顕在化し、都心人口は停滞状態にあった。中産階級の多くが、今の練馬区など郊外に転居し始めたことが背景にあった。それに震災が追い打ちをかけ、極端な減少が起きた。

財政力の弱体化と人口減による都市イメージの低下を恐れた東京市は大合併を敢行した。震災後丸十年、今の二十三区は、こうして誕生した「大東京」と呼ばれた。震災はダイナミックな地域再編も促した。

阪神・淡路大震災の被災自治体でも人口減が続いている。一月一日に一五二万三六五人いた神戸市の人口は四月一日に一四八万六一二七人となり、ついに一五〇万を切った。

口ランキングは東京、横浜、大阪、名古屋、札幌、神戸、京都……と続くが、一四五万の京都と神戸の差が、また縮まった。

西宮市では一月一日現在四二万四一〇一人だったのが四〇万八七九二人に。宝塚市でも二〇万六六四一人から二〇万四〇三七人に。芦屋市は八万六八六二人から八万二〇五一人に。北淡町は一万一四二八人から一万一二七六人に減った。こんなに多くの隣人を失っていた。

今どき、大合併はない。都市イメージを再構築するには、転出した人々も引き寄せる魅力ある街づくりをする以外にはない。「大神戸」「大阪神」「大淡路」と呼ばれる日は来るか、じっくり待ちたい。

(4月14日)

二階ベランダの手すりが、すぐ目の前にある。一階が押しつぶされ、かわら屋根が傾いたまま歩道にせり出している。ベッドが、ナイトスタンドが、テレビが、いびつに曲がったまま散乱している。クシもあるし老眼鏡も土にまみれて落ちている。

中年夫婦の寝室なのだろう。倒壊家屋の二階には、まだ生活のにおいが残っていた。状況からすると、きっと助かったに違いない。しかし一階は絶望的だ。五千人を超えた犠牲者は、大半が二階の重みにのしかかられて亡くなっている。

一階には、おしなべて年老いた父母がいる。高齢者の死亡が圧倒的に多くなったのは、救出態勢の遅れと、不要不急車の乗り入れによる交通マヒと、そして、あろうことか体力的に負担をかけまいとお年寄りをいたわってきた日本人の優しさがあった。

神戸市須磨区の、この倒壊家屋の前には被災直後から祭壇が設けられていた。崩れた石垣を台座に、泥まみれになったやかんが載っている。やっと手に入れた水を張り、膨らみ始めたスイセンが一輪、飾ってあった。

そのスイセンが、咲いていた。がれきの中で、真っ白の一重の花が春のにおいを漂わせている。そうだ、きょうは立春だ。惨禍の街にも春が来た。授業を再開した神戸や淡路の教室で、空席となった犠牲生徒の机に飾られた花のつぼみも一斉に咲き始めたことだろう。

立春は、単に季節の移ろいではない、と山本健吉さんが言っていた。春が立つとは、太陽がみなぎる下で、命を賛美することなのだ。それが「立春大吉」である。やかんのスイセンに「大吉」を見た。

(2月4日)

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとゞまりたるためしなし。世中(よのなか)にある人と栖(すみか)と、又かくのごとし。

― 中略 ―

崇徳院(すとくいん)の御位(みくらい)の時、長承(ちようじよう)のころとか、かゞるためしありけりと聞けど、その世のありさまは知らず、まのあたりめづらかなりし事也。

又、同じころかとよ、おびたゞしく大地震(おおない)ふること侍(はべ)りき。そのさま世の常ならず。山はくづれて河を埋(うづ)み、海は傾(かたぶ)きて陸地をひたせり。土裂けて水涌き出(い)で、巌(いわお)割れて谷にまろび入る。なぎさ漕ぐ船は波にたゞよひ、道ゆく馬は足の立ちどをまどわす。都のほとりには、在々所々、堂舎塔廟(どうしやとうみよう)ひとつとして全(また)からず。或はくずれ、或は倒れぬ。塵灰(ちりはい)たちのぼりて、さかりなる煙の如し。地の動き、家のやぶるゞ音、雷(いかづち)にことならず。家の内にをれば、忽(たちまち)にひしげなんとす。走り出(い)づれば、地割れ裂く。羽なければ空をも飛ぶべからず。龍ならばや雲にも乗らむ。恐れのなかに恐るべかりけるは、只地震(ない)なりけりとこそ党え侍(はべり)しか。

かくおびたゞしくふる事は、しばしにて止みにしかども、そのなごりしばしは絶えず。世の常驚くほどの地震(ない)二三十度ふらぬ口はなし。十日廿日過ぎにしかばやうやう間遠になりて、或は四五度、二三度、若(もし)は・日まぜ、二三日に一A度など、おほかたそのなごり三月ばかりや侍(はべ)りけむ。四大種(しだいしゆ)のなかに水火風は常に害をなせど、大地にいたりてはことなる変をなさず。昔斉衡(さいこう)のころとか、大地震(おおない)ふりて、東大寺の仏の御首(みぐし)落ちなどいみじき事どもはべりけれど、なほこのたびにはしかずとぞ。すなはちは、人みなあぢきなき事を述べていさゞか心の濁りもうすらぐと見えしかど、月日かさなり、年経にしのちは、ことばにかけて言ひ出(い)づる人だ

になし。

※読み仮名は現代仮名遣いで表記。

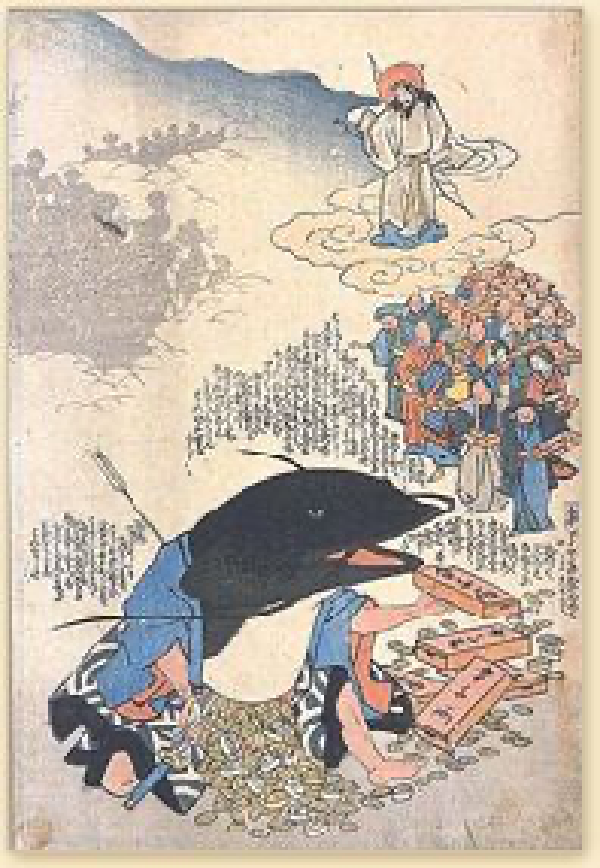

鯰絵は、幕末の江戸の大地震の時、多量に見行され人気を呼んだ戯絵(ざれえ)、現代の言葉で言えば、一種の漫画である。

― 中略 ―

鯰絵、正しくは地震鯰絵は、自らも地歳の補害を蒙りながら、そこから立ち上がらねば明日の展望のない江戸地震の羅災者が自分を励まし、同じ境過にある人たちを励まそうとした応援版綿絵ではないだろうか。こう解すると、作り手が江戸に限定されたこと、各樺な絵柄の創意工夫でさまぎまなメッセージを盛り込み少なくとも震災後三ヶ月は作り続けられた意味が整合的に理解できるのである。

私は今岡の阪神大震災ではテレビを適しての想像被災を体験したひとりにすぎないが、この体験を通して、災害のメディア地震鯰絵に、「癒しとしての情報」という側面があることに初めて気付かされた。

『鯰絵 ー 震災と日本文化』里文出版 より

※読み仮名は現代仮名遣いで表記。

1854年(安政元年)に広村(和歌山県有田郡広川町)を大津波がおそった。

その大津波の時、広村の人で醤油製造を営む濱口梧陵(はまぐちごりょう)は、稲むらに火を放ち、この火を目印に村の人々を誘導し助け、津波後も被災した村人用の小屋の建設や農漁業具の配給、津波から村を守るための堤防を築くなど、故郷の復興にも尽力した。

その史実をモデルに、小泉八雲が1897年に出した著書 「仏の畑の落穂」の中で「生神」として紹介、その後この物語は、さらに年月を隔て、1937年(昭和12年)に梧陵と同郷の中井常蔵作で再び、小学国語読本の中に「稲むらの火」として登場する。

ラジオを買いましょう 懐中電灯も

手袋や室内履きも用意しましょう

携帯電話はもちろんのこと

予備にポケベルがいいかもしれない

それから 自転車

クルマは無用の長物になるから自転車

ああ その前に

家具の転倒防止器具

そうそう それでしっかりと固定してね

あれが恐いから

家具は凶器になってしまうから

他になかったかしら

水よ 水 当然 非常食も

万全かしら これで

いえいえ 万全にするためには

何よりも 心

人を思いやり 人の役に立ち

愛と奉仕が何よりも優先する

そういう心

それから人と人のネットワーク

善意の伝達機能としてのね

さあ 何か忘れてないかしら

人間は奢りを捨てること

自然は偉大だと謙虚になること

誰も一人では生きられないってこと

ああ 文明って儚いものね

大地震一つで五十年逆行してしまう

だから 人間 人間

生命 生命 心 心 愛 愛

大きな犠牲のあとで

人々はこれだけの教訓を得た

ラジオも売れた 懐中電灯も

家具の転倒防止器具も

みんな みんな 売れた

それから五年過ぎた

一月一七日がやって来た

教訓は年に一度のお飾りのように

埃の中から取り出されている

(二〇〇〇年一月一七日)

『ただ時の過ぎゆかぬように』(発行:岩波書店)

あなたにご報告します。

あまりにいいおしらせではありません。それどころか、深い悲しみを与えることになるでしょう。あなたは、本当にこの街を愛していましたものね。この街を逍遥し、それが何よりだと心を解き放していたあなたを思い浮かべますと、ご報告も躊躇(ちゅうちょ)されますが、でも、お話せずにはいられません。

あなたの街であったと同時に、あなたと私の街でもあったのですもの、ねえ、あなた、あなたとの想い出がいっぱいの神戸が、こんなことになってしまいましたのよ、ということぐらいは云わないではいられないじゃありませんか。

大変なんです。本当に大変な事態なのです。今どう生きるかを考えながら、被害に遭った方も、助けて下さる方も、懸命に働いて下さっている中にあって、感傷にふけるなんて許されないことかもしれませんが、私の中で生きている部分が心だけとすると、やはり、あなたと呼びかけます。心の中のことですもの。他の方の妨げになることをするわけじゃありませんもの、許されますわよね。

地震がありました。一月十七日の午前五時四十六分です。冬の朝は遅く、まだ暗がりが充ちている時間にそれは襲いかかり、その最初の一撃とでもいうべき一瞬で、神戸という、絵にもなり歌にもなりする美しい街は、瓦礫と焦土で覆い尽くされて、壊滅してしまったのです。

ずいぶん大勢の方が亡くなられました。しばらく当事者である私たちは、自身が感じた恐さ以上のことは知りませんでしたが、少し落ち着いた情報が聞けるようになって、そのあまりの数の多さに絶句致しました。あなた、何という恐い、悲しいことが起るのでしょうか。何故なのでしょう。

私は、幸いにも無事でした。あなたがのこして下さった部屋のあるマンションは、少し傾きましたが、倒れはしませんでした。

しかし、何秒か気を失っていたのでしょうか、気がつくと、夥(おびただ)しい本に埋もれていました。私は、あなたがいなくなってからずっと、あなたが書斎として使っていた部屋で寝ているのです。その思いはともかくとして、壁を埋め尽くしていた書物の類は全て降りかかり、いえ、そればかりではなく、部屋の中にあった物の大部分が投げ出されて、壊れていました。部屋もまた廃墟(はいきょ)となったのです。

状況がいくらか呑み込めて来た私は、本の山から這(は)い出るようにして立ち上りまし

震災復興住宅で孤独死した遺体が白骨化して発見されたのが、一年八ヶ月もたっていた。震災十年、五百六十人が独居死したと「朝日新聞」(2005年1月14日)は悲惨な事実を報じている。

小田実の短編小説集『くだく うめく わらう』に収録された「殺す」「助ける」「うめく」「わらう」の四篇は、この阪神・淡路大震災の被害にあって、仮設住宅に収容された人々の孤独死を扱っている。

「殺す」では、地面からの冷気がじかに容赦なく伝わってくるプレハブ長屋の「仮設」住宅に、震災から二年近く経っているが、そこに住む被害者たちが描かれる。ある被災者は店が潰れたのにいまだローンを返済しなければならない。

生活保護の申請をするが、息子である役人に却下された。「それは、おれに孤独死を早くしろ、ということだ」と語る。その息子が自分の出世のために情実で生活保護の申請にのぞんでいたのを知って、「おれは自分を殺す、いやしい、恥さらしの息子と縁を断ち切るためだ」と孤独死をとげたのである。

「助ける」では、ホームレスと化したオカマの被災者が登場する。高架線の下にあるホームレスのねぐらを少年達が「社会の敵や、害虫や」と襲うのである。

「うめく」では、「あれは地球がうめいたじゃ」という吉崎敏子が飛び降り自殺をする。「すべてを受け入れて、それに耐えて生きつづける女性」だと思われた老女の死である。

「わらう」では、「あの朝がた、未明の地震のとき、地鳴りがした」、「地神や、地神がわろうていたんや、わたしはその地神さんのわらい声を聞いたや」と登場人物はいう。

孤独死に追い込まれ、苦痛に苛まれた被災者たちの姿が描かれる。なお、小田実は長編『深い音』(新潮社)で、被災をきっかけにして知りあった庶民が新しい生活の方策を切りひらこうとする人々を描く。

-あらすじ-

『田植え舞』で第38回農民文学賞を受賞した淡路島在住の北原文雄が、淡路島を舞台に、近代化の波や明石海峡大橋や縦貫道の敷設による日常の揺れ、そして阪神・淡路大震災の激甚な震災被害を受けた島びとの暮らしを四組の農民夫婦を主人公に描く。

兼業農家の大滝賢輔・桔梗夫妻、島田達夫・芳子夫妻、専業農家の中山俊治・由紀夫妻と酪農家の田中英一・多美子夫妻とこの四組を主人公に、島の伝統行事である春の祭りの壇尻曳きや島から見える播磨灘、明石海峡、大阪湾の三つの海、棚田などの島の美から、家から離れて、築山の真ん中に立て」

賢輔の指示どおり、良雄が沓脱ぎ石から飛び石づたいに築山へ出た。

賢輔は桔梗の手を取って、同じく飛び石づたいに良雄たちのところへ走った。家が揺れ、軋む。四人の頭上の電線が大きく弧を描き波打つ。地鳴りが不気味に続く。

一人で消防分団長の島田達夫は涙がでて仕方がなかった。

生活の土台を揺るがす危機、その極限状況の中で、人間なにを成すべきかを作者は問う。

それは夫婦・家族、隣保を含む地域社会の人間同士の信頼であり、あたたかさ…。その主題はこれを守りぬくことにあった。

「大地が裂けて」

賢輔は寝苦しくて三度も目覚めた。普段は午前零時ごろに就寝するが、朝六時半まで目覚めることはめったにない。小用に起きたことなど記憶になかった。

十六日の夕方、厄除け参りの相談で同級生五人が大浜宅に集まった。少し酒を飲んだが、はやく帰宅した。午後十時には風呂にはいって、十一時前に就寝した。その夜三回も小用に起きた。一回目は午前二時、二回目は午前三時五十分だった。酔っているわけでもないのに、寝苦しくて堪らなかった。

浅い眠りだった。賢輔はうつらうつらしながら朝を迎えた。三度目の小用を感じた。どうにも我満ならない。目覚まし時計を見た。六時を回っていたら、あと三十分足らずは辛抱しようと思ったが、まだ五時四十分だった。外は真っ暗のようだった。どうしようか迷ったが、あと五十分も辛抱できそうになかった。賢輔はゆっくりとベッドで起きあがった。

桔梗を起こさないよう寝室から廊下へでた。客間和室の書院裏廊下から便所が突き出ている。賢輔は薄暗い廊下に電灯を点けた。そのとき急速に大きくなる地鳴りを聞いた。一瞬だった。

「なんだ、これは」

賢輔は幻覚かと思った。不気味な地鳴りが二、三秒あった。ゴーという大きな地鳴りが、ズドンという爆発音になった。その直後、躰をもちあげられるような衝撃を受けた。家が跳ねあがった。バシバシと家が激しく軋み、突然足元がぐらついた。柱で躰を支えながら立っているのがやっとだった。

「地震や。大きい」

とっさに桔梗と子供たちの名を呼んだ。

「桔梗、桔梗、良雄、真樹」

何回か繰り返した。大声で名を呼びながら、賢輔は書院裏を通り抜け、母屋と離れと接続する周り縁の南西のところへ移動した。寝室と子供たちのいる離れとの真ん中になる。

揺れが激しく、なかなか南側の縁側へ出られなかった。ガラスの建具が大きな音をたて、揺れ、軋む。

賢輔は三人の名前を呼び続けた。大声を出していると、三人が自分の所へ来ると思って叫び続けた。大声を出しながら、賢輔は縁側の窓の鍵を開けようとカーテンを開けた。外は薄暗かった。稲妻が激しく、バシッという音を立てて走る。長屋から母屋に引き込んでいる電線が激しく波打つ。母屋が轟音とともに軋む。

賢輔は家が倒れると思った。何度も妻と子供の名を呼ぶが、返事がない。賢輔は焦った。三人はなにをしているのか、なぜ声のほうへ、だれも来ないのか。バキーと物の倒れたような、なにかが折れたような大きな音がする。縁側の窓の鍵は、揺れが激しくてなかなか開けられない。

柱や屋根裏の上具がビキバシ、ビキバシと喘ぐ。賢輔は寝室の桔梗や、離れの子供を連れに行こうか迷った。窓の鍵を開けたら連れに行こうと思った。なかなか開かない鍵に苦闘しながら、三人の名を絶叫していた。

「大丈夫や、今行く」

良雄の声だった。

「良雄か。こっちへ来い。怪我ないか」

真樹が良雄に抱かれるようにして、賢輔のいる縁側へ来た。窓がやっと開いた。

「ええか、今度大きいのがきたら、築山へ出るねぞ。お母さんを見てくるから」

良雄が頷いた。

「これはなに、なにがあったの」

桔梗が這うように三人のところへ来た。おどおどしながら賢輔に尋ねた。また大きな地鳴りが走った。賢輔は桔梗に説明する間もなかった。

「よし、出ろ、真樹の手を離すな。瓦が危ないから、家から離れて、築山の真ん中に立て」

賢輔の指示どおり、良雄が沓脱ぎ石から飛び石づたいに築山へ出た。

賢輔は桔梗の手を取って、同じく飛び石づたいに良雄たちのところへ走った。家が揺れ、軋む。四人の頭上の電線が大きく弧を描き波打つ。地鳴りが不気味に続く。

『島の春』(発行:武蔵野書房)

とつぜん 天地が揺らぎ

縦にそして横に 円をえがくように

地鳴りは おそろしげにひびき

地震と気づくいとまもなく

あるものは 天の柱にとらえられ

あるものは 地の渦に投げこまれ

四方に降りそそぐ 破滅の矢を

誰が逃がれることができようか

あるものは、いとしい者のうえに

おおいかぶさり 呼吸(いき)をともにし

熱い血潮に明日をもとめ

またあるものは その瞬間を氷にとざし

天をこがす非情の炎を避け

人のなさけを待つ

人のなさけだけが 氷をとかし

もとのすがたをあらわすだろう

それをひたすら待とう

まばたきするあいだに

変わってしまった景色ではないか

よみがえりの日まで待とう

こよなくやさしい心から

にじみ出たすずしいしらべ

あの日 あなたと語り合ったのは

あの瞬間の前だったのか後だったのか

少年 少女の思い出は

誰よりも心ときめく

それは二度とかえらぬからこそ

いつまでも光りかがやく

笑いさざめく声にまじる

兄の姉の、そして弟の妹の声

父母の声 いとしい者たちの声

誰がその声を忘れることができようか

いま私たちの世界は

あなた方の世界の声をうけて

しずかに よみがえりのしらべを

そこにこめられた希望を

魂をゆさぶるように胸をはり

ゆっくりと それから次第に力強く

劫火を越えて

荒波を越えて

(一九九五年「一万人の第九」パンフレット)

『作家たちの大震災 阪神淡路大震災 一九九五・一・一七』

(発行:月刊神戸っ子)より

「イントゥルーダー」で第十六回サントリーミステリー大賞・読者賞を受賞した高嶋哲夫が、最新の研究をもとにして、震災をシミュレーションして描く。

主人公の瀬戸口誠治は二十八歳、東都大学理学部地球物理教室、大学院博士課程を去年、修了したポストドクターである。亜紀子は瀬戸口の高校時代の同級生だった。亜紀子は神戸出身で防災関係に力を入れている堂島智子衆議院議員の秘書として働いている。遠山雄次は、元神戸大学教授で、地震予知研究に関して世界の第一人者だった。彼等はみな阪神淡路大震災を体験し、家族を失った者たちである。遠山は、妻と娘と息子を亡くし、研究室の学生も四人死んだことでショックを受け、行方不明となっていた。

瀬戸口・遠山は、マグニチュード8以上の東京直下型地震が十日以内に起こるとコンピューターによるシミュレーションで予知する。だが中央防災会議は静岡沖に起こった地震が東海地震の前震だと捕え、東海地震を最優先に考えている。判定会は東海地区の注意情報のレベルの見直しを発表し、予知情報を出した。東京に目を向けない。東海地震、警戒宣言を出し、政府は地震災害警戒本部を設置した。

瀬戸口らは、東海直下型地震M8を人々にどのように伝えるのか。また予知したように実際にM8の地震は起こるのか。

瀬戸口は東京都知事の漆原尚人に、東京都に警戒宣言を出してくれと訴える。知事は都内全域に演習・警戒宣言を出す。

東京にM8の地震が発生する。ヘリのパイロットが豊洲の石油タンク火災の現場で墜落死するなど、さまざまに視点を移動させながら、震災をリアルに描いていく。

著者は、「人生には忘れられない瞬間があります。1995年1月17日、午前5時46分、6433人の命が失われ、数十倍、数百倍の人々の運命が狂わされる震災の始まりでした。十年がすぎた現在でも、あの瞬間を背負って生き続けている人は数多くいます。これは神戸に住む者として、科学を志した者として、作家として、ぜひ書いておかなければと思った小説です」とオビで述べている。

2004年8月30日発行 集英社

我が愛する神戸のまちが、潰滅(かいめつ)に瀕(ひん)するのを、

私は不幸にして三たび、この目で見た。

水害、戦災、そしてこのたびの地震である。

大地が揺らぐという、激しい地震が、

三つの災厄のなかで最も衝撃的であった。

私たちは、ほとんど茫然(ぼうぜん)自失のなかにいる。

それでも、人びとは動いている。

このまちを生き返らせるために、けんめいに動いている。

亡(ほろ)びかけたまちは、生き返れという呼びかけに、

けんめいに答えようとしている。

地の底から、声をふりしぼって、

答えようとしている。

水害でも戦災でも、私たちはその声をきいた。

五十年以上も前の声だ。いまきこえるのは、いまの轟音(ごうおん)である。耳を掩(おお)うばかりの声だ。

それに耳を傾けよう。

そしてその声に和して、

再建の誓いを胸から胸に伝えよう。

地震の五日前に、

私は五ケ月の入院生活を終えたばかりであった。

だから、地底からの声が、はっきりきこえたのであろう。

神戸市民の皆様、神戸は亡びない。

新しい神戸は、

一部の人が夢見た神戸ではないかもしれない。

しかし、もっとかがやかしいまちであるはずだ。

人間らしい、あたたかみのあるまち。

自然が溢(あふ)れ、ゆっくり流れおりる美(うる)わしの神戸よ。

そんな神戸を、私たちは胸に抱きしめる。

「神戸新聞」1995・1・25 朝刊

その朝、進藤希美子は「遠くから何かが押し寄せてくる音」を聞いた。「何百頭もの馬が自分に向かって走って来るようでもあったし、地中の洞窟から気味悪い呪文が湧き起こった」ようでもあった。その瞬間、希美子は大音量とともに、蒲団と一緒に空中に放りあげられる。宮本輝の『森のなかの海』は、一九九五年一月十七日早朝の阪神・淡路大震災の想像を絶した惨事の描写からはじまる。

主人公の希美子は、西宮に住む三十六歳の主婦であるが、地震と共に、夫の仙田猛司に二十八歳の桑原朋子という愛人がいることを知る。朋子は既に妊娠していて、五カ月である。姑もその存在を認めていたのである。

希美子は夫と離婚した。そして、学生時代に知り合った毛利カナ江が遺した奥飛騨の広大な森と山荘と預金を相続し、二人の息子とともにそこへ移り住む。

希美子は、その山荘に震災で両親と兄を亡くした三人姉妹を引き取ったが、ある日、その姉妹を訪ねて七人の少女がやってきた。彼女らは震災による精神的・身体的な傷を持ち、居場所のない孤児たちであった。希美子は、そんな彼女らと共同生活をはじめ、炊き込みご飯屋を開店する。

希美子らの心を癒してくれるのが、森の中に立つ直径一メートル以上もある巨木である。巨木はターハイ(大海)と名づけられた。ターハイから「威厳や、飄逸や、慈愛や、それにも増してただ黙するしかない強大な生命力を感じざるを得なく」なるのである。

ある日、毛利カナ江が昭和三年に十九歳でこの山荘で男の子を産んだが出生届も出さなく、生まれた子はどこへ行ったかという噂を聞いた希美子は、この巨木の根元から不思議な水指しを見つける。水指しには一封の封書と、小さな骨が入っていた。尋常でない世の中の悪意に巻き込まれ、謎に満ちた毛利カナ江の生涯が徐々に明らかになっていく。この小説は「VERY」1995年7月~2001年3月号に連載された。

2001年6月30日発行、光文社

水原雅也は、阪神淡路大震災が起きる前日、町工場の経営が破産して首吊り自殺した父親の通夜を営んでいた。通夜の客が帰った後、叔父一人が残った。叔父は父が叔父から四百万円ほど借りたという借用証を雅也に見せ、返してくれという。父は叔父にそそのかされて仕手株に手を出したのだ。叔父は自分が立て替えておくからといって、父に借用証を書かせたのである。

翌朝、轟音と共に床が大きく波打ち始めた。地震で雅也の家も全壊した。叔父が瓦礫(がれき)の下敷きになっている。雅也は叔父のポケットにあった借用証を抜き取った。まだ叔父の息があるので、雅也は瓦(かわら)で叔父の頭を殴りつけてしまう。ところが、そこで去ろうとした雅也の目の前に、若い女が立っていた。

その若い女が暗がりで暴漢に襲われそうになったのを雅也が助けたことで、二人は話を交わすようになる。女は、新海美冬と名乗り、神戸に戻ったばかりで、この震災で両親がアパートの倒壊で死んだ。なぜか美冬は雅也の犯罪の隠蔽に協力する。震災現場を撮ったビデオカメラから、雅也の犯罪がばれそうになった時、美冬はテレビ局と名乗って、そのビデオを入手する。

二人は神戸を捨てて上京し、美冬は銀座の高級宝飾品店「華屋」の店員に、雅也は小さな町工場で旋盤工になる。美冬は、雅也に「昼間の道を歩こうと思たらあかんよ」「あたしらは夜の道を行くしかない。たとえ周りは昼のように明るくても、それは偽りの昼。そのことはもう諦めるしかない」という。美冬は、雅也をあやつりながら、栄達の階段を登っていく。雅也は美冬の計画を阻害する要因を除くために殺人まで犯してしまう。美冬の正体に疑問をもち、彼女の過去を探る刑事、加藤が出てくる。加藤が美冬を追い詰めようとした瞬間、雅也が現れ、意外な結末になる。決断力があり、冷静沈着、知性もある魅惑的な悪女を描いた犯罪サスペンスである。

2004年1月30日発行 集英社

目のなかを燃えつづける炎。

とどめようもなく広がる炎。

炎炎炎炎炎炎炎。

また炎さらに炎。

目のまえに広がる焼け跡。

ときどき噴きあがる火柱。

くすぶる。

異臭漂う。

瓦礫(がれき)に立つダンボール片。

崩れた門柱の張り紙。

倒れた壁のマジックの文字。

みな無事です 連絡先は……。

木片の墓標。

この下にいます。

墓標もなく。

この下にいます。

これが神戸なのか。

これが長田のまちなのかこれが。

これはいつか見たまちではないか。

一度見て見捨てたまちではないか。

(あれからわたしたちはなにをしてきたのか。

信じたものはなにか。

なにをわたしたちはつくりだそうとしてきたのか。)

一九九五年一月十七日

午前五時四十六分。

わたしたちのまちを襲った

五十年目の戦争。

壊滅したまち。

眼前のこのまちに

どんなまちの姿を重ねあわせればいいのか。

これから。

神戸のまち長田のまち

生きて愛するわたしたちのまち。

生きて愛するわたしたち

ここを離れず。

焼け残った山茶花のかげにきく

鳥の声。

倒れた軒の下の砕けた植木鉢に開く

水仙の花群。

裏の避難所から帰ってくる子どもたちのかんだかい声を

こぼれる笑顔を

現(うつつ)に。

震災詩集『生きているということ』(発行:編集工房ノア)より

Ⓒ安水 稔和

この本は、田辺聖子が私の大好きな神戸のまちを復興させるのに、何か役立ちたいと、東京・有楽町朝日ホールで開催された阪神大震災チャリティー講演会での、著者の「ナンギやけれど……」と銘うた講演内容と、自らも被災した震災体験を書き下したエッセイ「わたしの震災記」の二篇から成る。

タンスがぶっとんで、天井のシャンデリアを薙ぎ倒したという想像もできない被害にあったが、阪神大震災は、人間関係のいろいろなことを考えさせたという。「--全壊した家のことを〈家も古いけど、地震の度が過ぎてた〉といえる上方ニンゲンのユニークな思考のおかしさ」「上方モンはそういう、自分の難儀を自分でおかしがるところがあり、そのへんが発想の風通しのいい所以(ゆえん)である」と語る。

阪神大震災と戦争と比べると、空襲より震災のほうがましと思うのは、平和な時代なので、男手があることである。戦争中は絶望の気分であった。このボランティアの助け合いというのは、日本の震災史上、ほんとうにこれが初めての活躍ではないかと思う。被災死したかたがたのお名前をテレビが延々映し出した。戦争中は死者の名さえ葬られ、空襲に遭ったという記事も防諜上許されていなかった。「わたしの震災記」のなかで、「名こそ人間の存在証明で、名を弁別するのが愛のはじまりである。テレビの画面に、新聞の〈亡くなった方〉欄に、延々とつづく五千有余人の名。それこそ愛のはじまりだ。阪神大震災は、大震災前、大震災後、というふうに今後、あらゆる点で文化の一つのくぎりとなると思うが、〈人が助け合うということ〉〈愛、そのこころ〉の、紀元元年になるものであってほしい。」と訴えている。

「あとがき」で「震災に関するニュースを読んでいるうち、これはどうしても忘れないで、いい伝え、書き伝えしていきたいと思うことがたくさんあった。おびただしい量の情報がやがては忘却の中へ吸いこまれてしまう。それをよびもどし、字にとどめておきたかった。」という。

1996年1月17日発行、集英社

阪神淡路大震災から1ヶ月後の出来事を中心に、6篇の物語で描く連作短編集。各作品の背後に震災の影を見え隠れさせながら描く。

「UFOが釧路に降りる」

小村の妻はテレビで震災のニュースを見続けていたが、ある日小村が仕事から帰ると妻の姿はなかった。残された手紙にその理由が明確に記されていた。妻が戻って来ないことがわかった小村は休暇を取る。小村は会社の同僚の佐々木からある小箱を釧路に運んでほしいと頼まれ、その小箱を携えて釧路に向かう。

「アイロンのある風景」

深夜、テレビを見ていた順子は三宅さんに呼び出された。流木で焚き火をするためだ。三宅さんは巧妙に流木を組み合わせ、焚き火をつくり、その炎を見ながら二人は語り合う。だが、三宅さんには神戸に残した家族がいた…。

「神の子どもたちはみな踊る」

善也の母親は宗教に生きていて、他の信者たちと神戸へボランティアに行った。父親のいない善也は、「お方」と呼ばれる神様が父親だと母親から教えられていたが、自分が「神の子」だとは思えなかった。17歳の頃、母親は出生の秘密について善也に打ち明けた。二日酔いで会社に出社したその日の夜、善也はかつて母親から聞かされた父親と同じ特徴を持った男を見つけ後をつける。

「タイランド」

医者、さつきは世界甲状腺会議のためバンコックに向かう。さつきは会議が終わったあと、近くのリゾート地で一週間の骨休めをする。休暇の最後の日、彼女はタイ人のニミットに連れられ、ある老女に、自分の体の中に存在する石について指摘される。一方、神戸には、彼女にとって暗い過去があった…。

「かえるくん、東京を救う」

銀行マンの片桐が自宅に戻ると、巨大な蛙の「かえるくん」が待っていた。「かえるくん」は神戸の地震で目を覚まし、東京に地震を起こそうとしている「みみずくん」を倒すため一緒に闘って欲しいと片桐に持ちかける。片桐と「かえるくん」は作戦を練り、「みみずくん」と闘う。

「蜂蜜パイ」

淳平と小夜子と高槻は大学時代の親友だった。卒業後、高槻と小夜子は結婚し、娘の沙羅をもうけるが、まもなく二人は破局。しかし三人はそれ以降もつきあいを続けている。沙羅は神戸の地震のニュースを見てから「地震男」にうなされていた。小説家となった淳平は、即興で作った「熊のまさきち」の話を聞かせる。一方、淳平と小夜子との間に新しい展開が起ころうとしていた。

なお、この作品集は最初「『地震のあとで』その一~その五」として「新潮」に1999年8月~12月まで連載され、単行本化される際、「蜂蜜パイ」が新たに書き下ろされた。

2000年2月25日発行、新潮社

激震のあとの静寂 死と生に

もがき出た瞬間余震で塞がれる

地震ない町と信じた保険悔い

瓦礫から出てきてラジオ時報言う

一目見て頑張れの語をひっこめる

リハビリで吊られる首が向かい合い

子を庇う姿のままの遺体掘る

ブルドーザー待たせ位牌を手で探す

鎮魂のピアノは撫でるように弾く

万灯に勝る一つの希望の灯

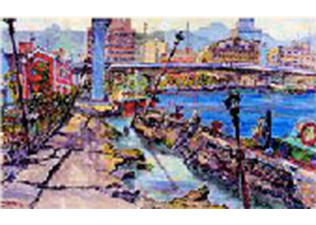

イースト・ハンプトンから震災後の神戸まで、様々な土地を旅した印象を語る旅行記。

最終章の「神戸まで歩く」で、1997年5月、2日がかりで西宮から神戸まで一人で歩いた時の様子が語られる。

著者が子供の頃よく遊んだ西宮は、震災で深い傷を負っていた。かつて住んでいた夙川近くの家もなくなっている。芦屋浜近辺は埋め立てられ、一見平和に見えたが、「暴力の残響」のようなものを感じずにはいられなかった。地震の後も変わらない甲子園球場と阪神ファンを見たあと、いくつもの空き地と建築現場を見ながら神戸へ向かう。

しかし、この土地と自分との間には、もはや共有感は存在しないのではないかと感じる。

昔通った高校にも立ち寄ったが、昔を思い起こすよすがとなるものは聞こえなかった。

西宮から神戸を歩きながら、なぜ、我々が深く暴力の影に晒されているのか、阪神・淡路大震災とは一体何だったのか、そして、今、自分自身には一体何ができるのかと著者は自分自身に問いかけている。

1998年4月23日発行、新潮社

地震が起こる前にできること。

そのメッセージを伝える「地震対策絵本」。

ダムをつくり家をつくる森の建築家ビーバーと

こころを閉ざしているひとりの男・・・。

彼らはいう。

いのちをおとした人たちがおしえてくれたメッセージを伝える。

「なにがなんでも生きぬいてください」

そして「家を強くしてください」と・・・。

阪神大震災でほんとうにあった話から生まれた絵本。

主人公のアスカは3才の時、神戸から東京のおばあちゃんの家へやってくる。

1年生になったアスカは、橋の夢を見て、橋に「ありがとさん」といい、

その橋を絵にかく・・・。おばあちゃんは、散歩で橋を見ると「ありがとさん」といいます。

アスカのおばあちゃんが橋に「ありがとさん」というのには、

アスカにまつわるある理由がありました・・・。

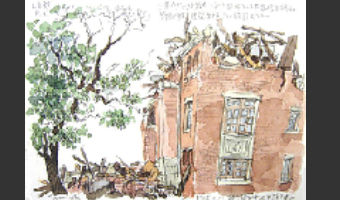

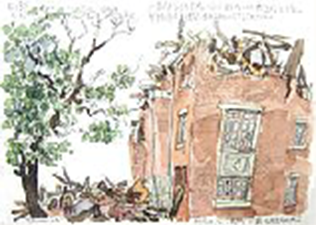

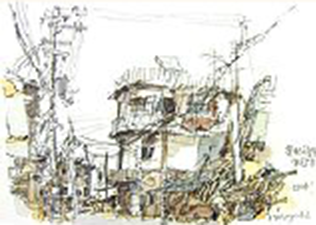

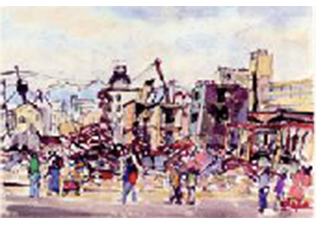

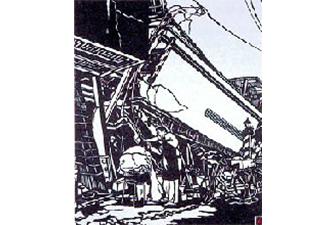

被災地から60キロはなれた町にすむ著者が描いた1月27日から31日までの小さな記録。

著者は、地震から10日目に、行けるところまで行ってみようと姫路をでる。明石、須磨と被災地に近づくにつれ、事態がはっきり見えてくる。

須磨寺駅、月見山などを歩き、著者は、その風景をスケッチし、被災した人、ボランティアなどの生の声を記録する・・・。

京都教育大学特修美術科卒業。1980年頃からハガキによるスケッチ活動を始める。個展やPR誌、新聞の挿絵などで作品を発表。近畿郵政局の‘98年お年玉年賀はがき兵庫県版、‘98年ふるさと切手に《明石海峡大橋》を描く。

著書に『神戸・街ものがたり』『れんが・街ものがたり』『はんなり京都スケッチ気分』『スケッチト・ブック』『ハンドワークノート』がある。

大阪市生まれ。神戸市中央区在住。

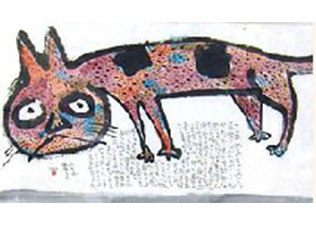

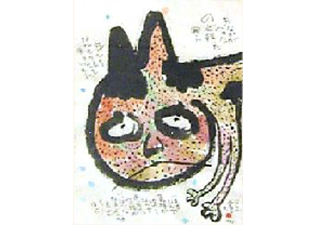

子どもの頃から絵が好きだった。20歳の頃から絵と文で綴った『ヘラヘラつうしん』を毎日発行。一ヶ月分をまとめて冊子にして全国の友人、知人に送っている。

今回の《いのちが震えた》は被災した友人がぬき刷りを一冊の絵本にして、見舞って下さった方へのお返しにしたことに端を発した。それを増刷して人から人へ…というような形で絵を描いている。新聞、雑誌の連載もしている。

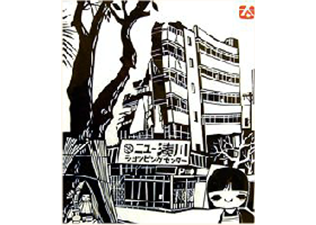

姫路市生まれ。姫路市在住。

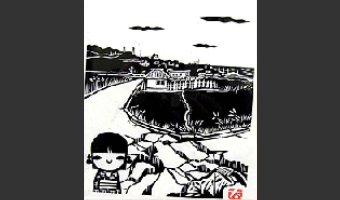

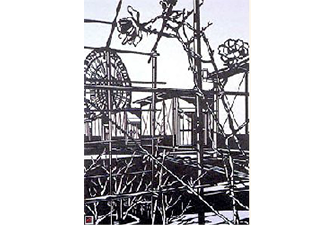

子どもの頃、市電松原線・清盛塚前路上で絵を描いたのが始まり。1970年頃から彫画に取り組んでいる。厚さ0.5ミリのケント紙をカッターナイフで削りながら、紙に凹凸を付け、版画風に仕上げる彫画は、紙をはぐような技術が要求され、版画でも切り絵でもない独自の表現。新聞や雑誌などに描き、明石と淡路を結ぶたこフェリー「あさしお丸」の巨大だこのデザインも手掛けている。震災を機に現在は四国遍路を重ね、少年期を過ごした思い出の風景を描いている。著書は『ふなっ子のうた』『四国へんろ風景』など多数。

神戸市兵庫区生まれ。明石市在住。

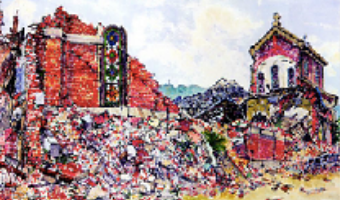

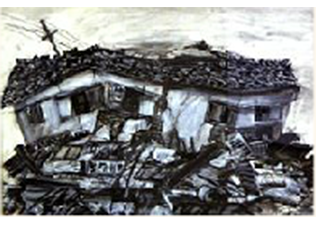

1957年に自由美術展に初入選後、数々の美術展に出品する。県内では‘63年「兵庫県新鋭画家展」、‘78年「金山平三候補展」、‘85、‘86と‘96年の「兵庫の美術家展」などに出品している。震災後は‘97年「沖縄平和美術展」、‘99年「阪神大震災記録画展」、‘00年「震災と美術」(兵庫県立美術館)などに招待出品する。

著作物としては‘98年に画集『こうべ壊滅~阪神大震災鎮魂の画譜~』を刊行。

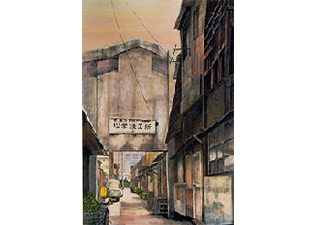

神戸市生まれ。神戸市長田区在住。

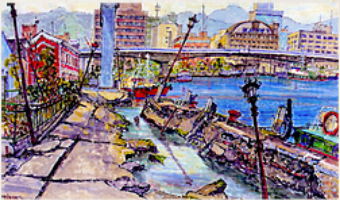

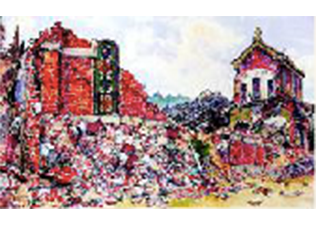

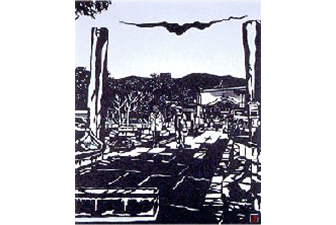

1968年兵庫県美術公募展に入賞、‘65年一水会展、関西水彩画会展、‘66年日本水彩画会展に初入選後、数々の展覧会に入賞する。‘71年第1回兵庫県美術祭、‘78年第2回金山賞候補美術展などに招待出品する。‘75年から‘04年まで神戸市市税ポスターとして作品「神戸風景」シリーズ95点を描いた。「変わりゆく神戸」「神戸賛歌シリーズ」「ふるさと神戸水彩画」「明石海峡大橋を描く」「日本の世界遺産と旅・神戸を描く」など個展も多数。‘04年神戸市文化活動功労賞を受賞する。

現在、日本水彩画会会員、神戸芸術文化会議会員。

著作物としては画集『水彩画で描くふるさと神戸』を刊行。

神戸市兵庫区生まれ。須磨区在住。

1985年群馬県立女子大学文学部美学美術史科卒業。

‘89年石田良介日本剪画協会会長に師事し剪画を始める。

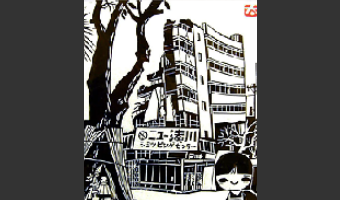

‘93年「印象 神戸」絵画展に入選、‘96年第10回日本剪画美術姫路展で兵庫県知事賞受賞以降入賞多数。剪画と文で‘98年連載「昨日・今日・あす」、‘99年「1月17日は風化しない」、‘01年連載「思い伝えて」を新聞に発表。‘00「震災と美術」に出品する。‘97年に『神戸・あの日より-1995年故郷-』を自費出版する。

神戸市東灘区生まれ。東灘区在住。

神戸在住

具体美術協会に参加

國際現代美術展招待出展

國際花博出演

南方熊楠五十周年展招待出品

京都千本ゑんま堂個展

京都サイエンスセンター等に作品所蔵

『みのむし事件』パフォーマンス発表

『震災とみのむし事件』講演活動

リメンバー神戸プロジェクト結成

震災の語り部『神戸の壁』永久保存の推進

『鎮魂と復興のベンチ』の制作

現在

神戸芸術文化会議会員

リメンバー神戸プロジェクト代表

‘93年「印象 神戸」絵画展で市民賞受賞。‘96年県展、‘97年神戸市展に入賞。

‘97年第19回御堂筋ギャラリー大賞展で大賞受賞。‘99年第29回神戸まつりのポスターを制作。現在、大作『空の青、海の碧、あなたとわたしの宝物』シリーズを制作中(6枚)。

神戸市生まれ。東灘区在住。

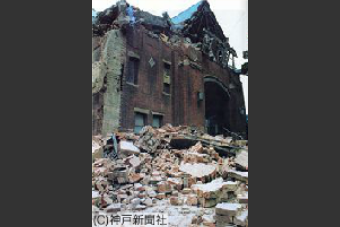

■撮影 平成7年(1995)5月13日

85年前、フランス人司祭が神戸初の日本人の教会として建設。

戦災にも焼け残ったが、1995.1.17日5時46分の地震で全壊。

テレビ放送初期にニュース、コマーシャルフィルムなどの製作に携わり、商業写真の「米田フォト」を設立。企業、団体からの依頼撮影やタウン誌の専属カメラマンを務める。その一方で神戸港と出入港の船、神戸の近代建築を撮り続けている。

赤穂市生まれ。神戸市長田区在住。

1958年同志社大学卒業。神戸銀行入社(‘80年退社)。‘65年「ある精神薄弱児施設の記録」写真展を開催。‘68年関西テレビドキュメンタリー劇場「帰れないこどもたち」の写真構成を手掛ける。個展として‘84年「洛中彷徨」、‘86年「記憶のない島」、‘94年「海辺の肖像」、‘96年「失われた刻 阪神大震災」、‘99年「洛中巷伝」、‘02年「日々京都」など。新聞への連載も手掛けた。

著作物として『六甲山の花』『京都巡礼』『未明の街』

淡路島に生まれる。芦屋市在住。

阪神・淡路大震災から十年が経った。

節目の2005年、官民上げてさまざまな検証が行われた。復旧、復興は達成されたのか。十年の成果を誇示するもの、あるいは、復興手法をめぐる問題点を含めてなお道半ばという厳しい指摘もあった。地域が立ち直ったかどうかは、物差しで計ったように決める訳には行かない。が、共通認識として、減災に向けた取り組みの強化、防災意識の持統、伝承などの重要性も語られた。

震災と向き合う基礎的要件だが、それを確認するためには、もう一度、災害の原点である「あの時」に立ち返る必要がある。何が起き、どう対応したのか、被災地はどんな思いを持っていたのか。被災地はどんな思いを持っていたのか。被災地メディアの代表として神戸新聞が連日伝えた「震災コラム」を中心に激震地の人、街の動きを再現した。

この「同時代の証言」を出発点に、その後の十年、復興に対するジャーナリストの発言もまとめた。必ず起きる大災害に備え、何らかの指針を読み取ってもらえればうれしい。

1940年、姫路市生まれ。

東京教育大学文学部卒

神戸新聞論説委員長、常任監査役等を経て現在、論説特別顧問。

日本ペンクラブ会員

主な著書

「姫路城永遠の天守閣」「播磨の時代へ-織錦在郷の心」「宮本武蔵を行く」「コラムニストが見た阪神大震災」など(いずれも神戸新聞総合出版センター刊)

平成7年1月17日未明、大地震が突如襲った。6433人もの生命が奪われ、建物が倒壊し、街は廃墟となった。この「戦後最大の大災害」となった阪神淡路大震災からまる十年が経過した。その間、復興の歩みを重ねてきたが、そこに暮らす人々の生活には震災の影がいまなお色濃く残る。震災を体験した文学者たちが、どのように震災を伝え、創作にその真実を描いたか。文学を視点に、震災体験を風化させることなく、より深く阪神淡路大震災を認識できるきっかけとなれば幸いである。

1941年9月、大阪市生まれ。

関西大学文学部国文学科卒

関西大学文学部教授

主な著書

「日本プロレタリア文学の研究」(1985年 桜楓社)

「葉山嘉樹 考証と資料」(1994年 明治書院)

「現代文学研究の枝折」(2001年 和泉書院)