兵庫県は、播磨・但馬・淡路の全域と丹波・摂津の西半分弱を県域としています。つまり江戸時代名での旧五か国からなっているのです。その内の神戸市の約三分の二(西区・垂水区と北区淡河町を除く神戸市)と阪神地域が、摂津国でした。今この地域には兵庫県民の半分に近い人々が住んでいます。人家の密集する大都会です。しかし、騒がしい高速道路や鉄道路線のすぐそばに、かつてはたくさんの伝説や昔話が伝えられていました。 摂津は古代から瀬戸内海航路のターミナル地域であり、都から四国に向かう山陽道沿いの要地でした。また、武家の時代には源氏や平家とも関係の深い地域でした。近世には水運や六甲山を背景に新経済が発展した地域でもありました。そのような交通や、武士たちや、経済発展を反映した民話が、江戸時代に書かれた名所案内や、明治以降に発行された各地の地誌にはたくさん記録されています。最近ではこれらの記録から、各市・町の伝説や昔話の集成や解説書も出版されています。 そのような書物を原点に、極めてモダンな神戸市や阪神地域にも豊かな伝統文化があったことを伝えようと、ネットミュージアム兵庫文学館に「摂津のむかしばなし」が採録されました。「むかしばなし」といっても多くは民間説話の中の「伝説」に分類されるものですが、広く親しんでいただくために、このタイトルで統一・収録されることとなりました。 多くの皆様が神戸・阪神地域を、さらに兵庫県という地域を理解していかれる上で、このシリーズがお役に立つことを祈って、監修者としての挨拶に代えさせていただきます。

園田学園女子大学教授 田辺眞人

播磨は“むかしばなしの宝庫”といわれています。それは大和(奈良)や平安京(京都)など都に近い豊かな大国だったうえに、古代の最大のハイウェーといわれる山陽道が通り、瀬戸内海を中心とする船運によって、さまざまな文化を吸収していったからです。そのため、日本でもっとも古い歴史書といわれる『古事記』(こじき)をはじめとして、朝廷が編纂した『日本書紀』(にほんしょき)、古い地域史の『播磨国風土記』などに、膨大な物語が書かれたのです。 むかしばなしの研究に初めて取り組んだのは、播磨出身の民俗学者・柳田国男です。多くの物語が残されていた辻川(神崎郡福崎町)で育ったのが、民俗学の道へのきっかけになったといわれています。つまり「風土」が生んだ人だったのです。この番組のなかでも数多くの“むかしばなし”が登場しますが、ほんとに多種多様なものです。そのなかには全国に知られたものも多く、播磨が重要な国だったことを証明しています。たくさんの人たちが、「ほのぼのとあったかい物語」を楽しんでほしいと思います。

播磨学研究所所長 橘川真一

久作と与七郎は浜の庄屋さんのところにこも包みを届けに行った帰り道、海辺にピカピカ光るものが浮いているのを見ました。おそるおそる近づいて見ると、それは薬壺(くすりつぼ)を持っている薬師(やくし)様でした。ふたりは薬師様を谷山まで背負って帰ってお祭りすることにします。ロウソクがなくなるかもしれないと心配しながら山道を登っていましたが、ふしぎなことに半時間たっても1時間たっても、ロウソクはいっこうに小さくなりませんでした。人々は温泉の湧(わ)き出ていたすぐ近くに薬師堂を建てました。いつのころからか温泉はだんだん温度が下がり、このあたりを「ぬるい温泉郷」と呼ぶようになり、今も、背中が砂でこすれ貝がらがついているという温泉寺のお薬師様に、お参りする人が絶えません。

鬼神山(きじんやま)に畳(たたみ)80枚(まい)ぐらいしける岩があります。ここに、浜から人をさらって食べるおそろしい鬼が住んでいましたが、平家(へいけ)の落人(おちうど)が退治してしまったそうです。鬼神山にそんな恐ろしい鬼が住んでいたかわかりませんが、この八畳岩(はちじょういわ)あたりに貝がらがたくさん落ちていたということから、だれかが海の幸、山の幸を食べながら住んでいたのでしょう。淡路島にもこんな別天地、秘境(ひきょう)があったのです。

岩屋(いわや)の町の高台にある観音寺(かんのんじ)別当坊さんの犬は、潮の流れに乗って堺(さかい)に行こうと考えて、毎日板きれを波に乗せて流れていく方向を見ていました。そしてみんなの見ている前で、犬は板きれに乗って沖へ出て行ったのです。犬は人間が考えられなかった潮路を自分が発見できたとほくそえんでいましたが、人々は犬が間違えて沖に出てしまったと思い、かわいそうだと話しました。数日後、岩屋の綱吉という人が商売で堺に行くと、しっぽをふって近づいてくる犬がいました。別当坊さんの犬だとわかった綱吉が犬を岩屋に連れて帰ったところ、岩屋の人たちはたいへんびっくりしました。犬に教えられて浜の人々は船を出し、ロもカイも使わず流れにまかせてみると、堺に着くことができました。こうして岩屋から堺まで開かれた潮路を今も“別当の潮”とよんでいます。

平清盛(たいらのきよもり)が作った大輪田(おおわだ)の泊(とま)り(今の神戸港)は何回築いても流されてしまいます。そこで清盛は、生田(いくた)の森に関所を作り、そこを通る人をのこらずひっとらえて牢(ろう)にいれ、その中から人柱をたてることにしました。とらえられてしまった人の牢から泣き叫ぶ声に胸をいためていた清盛の小姓の松王丸(まつおうまる)は「わたしを人柱にしてください」と清盛にいいました。清盛は松王丸をかわいがっていたので反対しましたが、松王丸が「わたしが人柱になれば、牢の中の人が全部助かります」と熱心に頼むので、とうとう清盛も承知して、松王丸は経石を抱えて海の底深くへにっこりしながら入っていきました。松王丸の心が竜神さんに通じたのか港はりっぱにできあがり、清盛は松王丸と絵島の美しさをよく語りあったことを思い出して、港の見える絵島の上に鳥居と宝篋印塔(ほうきょういんとう)をたて、松王丸をお祭りしました。

鎌倉(かまくら)の源頼朝(みなもとのよりとも)は、天下をとるために、善兵衛(ぜんべえ)が開鏡(かいきょう)の山で育てた名馬、生月(いけづき)を手に入れました。ある日、頼朝は、生月をほしがった梶原景季(かじわらかげすえ)はではなく、「生月をくだされば戦いには1番乗りをいたします」と熱心に頼んだ近江(おうみ)の佐々木高綱(ささきたかつな)に生月をあたえました。木曽義仲(きそよしなか)を倒すため、生月に乗った高綱と麿墨(するすみ)という名の馬に乗った景季は、宇治川(うじがわ)のほとりで敵地に1番乗りをするときをうかがっていました。景季は自分にくれなかった生月には負けたくないと思い、一方高綱は頼朝との約束のために1番に渡らなければならないと思っていました。そして2頭の馬は同時に宇治川に乗り入れました。どちらも先をゆずりませんでしたが、高綱が「景季殿、馬の腹帯が」と声をかけ、景季の気合いがゆるんだそのすきに高綱が景季を追い抜きました。その2人のあとに兵士たちは宇治川に乗り入れていき、義仲勢はさんざんにうち負かされたのでした。現在、開鏡観音寺の境内に「名馬生月出生之地」の記念碑がたてられています。

獲物がまったくとれなくなったので、允恭天皇(いんぎょうてんのう)は狩をやめて占ってもらったところ、島神のイザナキの神様が出て「明石(あかし)の海にある大きなあわびの貝の中の真珠(しらたま)をわたしに祭りなさい」と告げました。天皇はさっそく海底にもぐる海人(あま)をあつめ、阿波(あわ)の国(徳島県)の長邑(ながむら)の男狭磯(おさし)という海人が、選ばれ腰に綱を巻き、流れの早い海に入っていきました。綱が60尋(ひろ)(約90~100メートル)ものばされたところで、男狭磯は大きなあわびを抱えて上がってきました。あわびの中から桃色の美しい真珠が出てきてみんなは大喜びでしたが、男狭磯はそのまま息絶えてしまいました。島神にその真珠をお祭りすると、いままでのようにたくさんの獲物がとれだしましたが、天皇は男狭磯をあわれに思い、明石海峡が見える高い山の上に大きい石組みをした古墳を築き、男狭磯を手あつく葬(ほうむ)りました。淡路には古墳が百基余り分かっていますが、古墳の主がわかっているのは、この石の寝屋(ねや)古墳だけであるといわれています。

米蔵(よねぞう)は、碁(ご)うちにかけては淡路1番の腕前。村の人々にすすめられ、日本1の碁打ちと言われている江戸の本因坊丈和(ほんいんぼうじょうわ)に、勝負を挑みにいきました。 本因坊丈和はこころよく対局を受け入れ、10番勝負をしましたが、4勝5敗1持碁(じご)(引き分け)で米蔵は負けてしまい、すっかり落ち込みながら浜松まで帰ってきました。そこの茶店に入ったところ大勢が碁を打っていました。ついついのぞきこみ、碁の手について大きな声で意見を言ったものだから、みんなに無理やり碁盤(ごばん)の前に座らされてしまいました。5人ほど打ち負かしたところで、最後にご隠居(いんきょ)が相手になりました。かんたんに勝てるだろうと思った米蔵は深く考えずに一石を打ち、どうにも身動きができなくなってしまいました。 考え込んでいる米蔵にご隠居は、もしもこの勝負に勝ったら5両の大金をくれるといいます。米蔵はあまりの大金にびっくりして体の震えが止まらなくなり、便所にかけこみました。何か勝てる手はないかとけんめいに考えますが、なかなかいい案が浮かびません。ご飯を食べていなかったので思わず、「米、飯が食いたいわい」と大きな声でどなると、さっと妙案(みょうあん)が浮かび、白石を手に取り黒の陣地のまん中にパチリと置きました。そこからどんどん白石が生き返ってきて、ついにふんぞりかえっていたご隠居も負けを認めました。こうして米蔵は5両を手に入れ、東海道を帰っていったということです。

船長の伊右衛門は、大津屋の船に乗って江戸へ向かう途中、紀州熊野(きしゅうくまの)の沖に差しかかりました。ここは波のよく変わる所で昔から魔の海と呼ばれており、そこを無事通り過ぎてホッと息をついたとき、水夫の孫六(まごろく)が沖に妙なものが見えると叫びました。みんなが集まって見ると、背中に貝や海藻(かいそう)をはやした大きな亀が丸太棒(まるたんぼう)に乗っているのでした。亀が乗っている木を家の守り神にすると大金持ちになる、という言い伝えを知っていた伊右衛門は、何百年に1回みつかるかどうかわからないまぼろしの霊木を持って帰ろうと思い、ほかの木と取替えることにしましたが、長さ3メートル余り直径20センチほどもある木がたっぷり水を吸っているので大変な作業になりました。それから霊木を船魂(ふなだま)さんの所に祭り、積み荷を運びおえて帰ってきました。 その亀は海亀ではなく海神様だ、海神様が家にきてくださったと大津屋の主人は大喜びして、熱心にお祭りを続けたところ、とんとん拍子に出世して大金持ちになり、屋号も大津屋を浮亀屋に、船の名前も浮亀丸と改めました。 それから船乗りの人は航海のとき海をよく見るようになりました。同じ塩田の善兵衛(ぜんべえ)も一の谷沖で見つけた海亀の乗っていた木を家の神棚に祭っていると、やはり大金持ちになったそうです。

三吉が慌てた様子でかけこんできて、牛がものすごく苦しがってうなっていてこのままほうっておくと死んでしまう、と平助に助けを求めてきました。平助は牛のもとにかけつけ、背中をこすってやりますが苦しそうにうなり続けています。洲本まで薬を買いに走った喜平が薬の入ったバケツを下げて帰ってきて、その煎(せん)じ薬を飲ませようとしますが、牛がなかなか口を開けてくれません。やっとのことでバケツの薬を流しこみ、なんとか牛は助かりました。ところが三吉の家だけでなく中田の村中の牛や馬が、急に病気になりだしました。みんなが拝んでもらったり占ってもらったりしたところ「お伊勢さんを祭ると、牛馬がわずらわんようになるぞな」と神さまのお告げがあったので、すぐに伊勢の神様を迎えてお祭りすると病気がころっと治りました。村人たちは喜び、神様に奉納する獅子舞(ししま)いを舞って感謝をささげました。 このお祭りは綱渡りの芸をする難しい獅子舞に発展し、今でも「伊勢森(いせのもり)のはしご獅子」として神様に奉納されています。

真夜中に、庭の方から不気味な音がします。阿波(徳島)蜂須賀(はちすか)のお殿様は、ユッサユッサという地ひびきで目が覚めました。すぐに家来を呼びましたが家来たちは地震などおきていないというので、お殿様は不思議に思いながら夢でも見たのだろうとまた横になりました。 次の日、お殿様は書院から庭を眺め、どっしりとした風格をたたえた十三重の塔に見とれていました。この塔はもともと志筑(しづき)の臨池庵(りんちあん)のそばに立っていました。鎌倉時代の石造りの塔は数少なく貴重でした。それをお殿様がぜひほしいと言って、大庄屋忍頂寺氏に運んでもらったものでした。 その夜、草木も眠る丑満時(うしみつどき)、ヒューヒュルルルという音と共に足の下がゆれはじめ、ゆれが大きくなるにつれて人の泣き声がしてきました。「地震じゃ」と飛び出した殿様でしたが、また何の物音もしない静かな庭にもどっています。 それから毎晩、真夜中になると庭から泣き声が聞こえてくるので、家来がその正体を調べたところ、なんと十三重の塔が泣いていたのです。これにはお殿様も大変驚き、石にも心があり、やっぱり十三重の塔の魂は志筑に帰りたかったのだと思い、志筑の引攝寺の庭へ塔を戻したということです。

目が不自由な城喜代(じょうきよ)は、佐野朝霧山(さのあさぎりやま)のふもとのあばらやで一心に平家物語を弾いていました。平家物語を好んで弾くのは、涙をふりしぼって力いっぱい生きていく心に強くひかれるからでした。突然雲の上から光りがさし、城喜代がその場にひれ伏すと、雲の上に琵琶を持った美しい弁天様がにっこりとして立っています。弁天様はおごそかな声で「城喜代の琵琶を弾ずる技がじつに見事なので、城喜代のいる淡路島に渡りたく思う」とひれふす城喜代につげました。 同じ時刻、高野山青巌寺(こうやさんせいがんじ)にいる城喜代の伯父の旭昌法印(きよくしようほういん)は、不思議な夢にはっと目が覚めました。本堂にお祭りしてある弁天様が軸の中から出てこられ、淡路島に行くので甥の城喜代にこの軸を上げてくださいと言われたのです。不思議なこともあるものだと城喜代と使いの者はすぐ高野山に登り伯父に会いました。 城喜代は目が不自由なのに今まで仏様を拝む心がなかったことを恥じ、旭昌法印は「わたしが高野山の高座にいられるのは仏様のおかげだから、城喜代も仏様におすがりしなさい」と言ってその軸を渡しました。城喜代が佐野に建てたお堂で朝夕一心にお祭りしていると、目が少しずつ見えるようになりました。それを伝え聞いた人々がお参りしたいと熱心に頼みにくるので、淡路真言宗約130ヵ寺のお寺を回るようになりました。これが、淡路巡遷弁才天(あわじじゅんせんべざいてん)(回り弁天)の祭りの始まりだそうです。今でも淡路3大祭りの1つとして信仰を集めています。

兎寸(とのさ)(大阪)河(がわ)の西に、朝日が出ると木のかげが淡路島までうつるほどの大きな木があり、夕日の影は高安(たかやす)(奈良の境)の山を越えるほどでした。 村の人々がこの大木を伐(き)り倒して船を作ると、びっくりするほど早い船ができあがり、みんなで船の名前を考えました。昔は「早い」ということを「かるい」といっていたから、鳥がとぶように早い「かるの」に決まり、いつのまにかこれがなまって「枯野(からの)」と呼ばれるようになりました。 佐野の小井(おい)の清水が美味しいと応神天皇(おうじんてんのう)の耳に入り、差し上げたところたいへん気に入られたので、それから朝晩鳥のように早い枯野で佐野まで御料の水を汲みにきたそうです。こうして長いあいだ使っていた船も古くなり役だたなくなったので、天皇はほかの使い道を考え、塩作りに使うたきものに利用することにしました。淡路の海人(あま)族が塩を作ってみると全部で500かごの塩ができ、まだ船の木がのこっていたので、今度は何を作ろうかと由良(ゆら)の海人たちは考えました。そうして琴(こと)ができあがり、そのすばらしい音色は海の上を遠くまでひびいていったということです。

孫の一平は、おとくおばあさんが大好きで、どこに行くにも連れていってくれとせがむほどでした。ある晩方、おとくおばあさんはお寺に拝みにいって夜遅くなるので、一平は留守番で家に残ることになりました。お寺でお経をあげ、よもやま話に花をさかせて帰るころには夜も更けていました。おとくおばあさんがちょうちんを忘れたことをくやみながら帰り道を歩いていると、向かいからちょうちんの火が近づいてきます。一平が気をきかせて迎えにきてくれたのです。大喜びしながら2人で帰ってきて、おばあさんは一平にお礼を言い、くたびれただろうから早くねるようにと後ろをふり向くと、一平がいません。もうふとんに入ったのかと思いながら奥の間に入ると、一平はグウグウいびきをかいて寝ています。そのうえ、背の低い一平の届かない棚の上にちょうちんがありました。 あれは、おさい狸だったのかもしれないなぁ、とびっくりしながらおばあさんは一平の寝顔をじっと見ていました。

喜平さんは、およばれに行って1杯飲んだ帰り、ごちそうを提げ家路を急ぎました。ところがいくら歩いてもなかなか家に着かないので、夜が明けたのも知らずいつのまにか松の根本で眠りこけていました。ほっぺたをたたかれて起こされた喜平さんは、みんなに連れられて家にもどりました。 重箱をあけてみると、なんとごちそうどころかぞうりの切れはしと牛の糞(くそ)が入っていたのです。「これは三升(さんじょう)狸にやられた。はやくお参りしなければ」とうろたえたばあさんは、酒三升とおこわを作って三升狸の巣へもっていきました。三升狸に祭る酒は三升いるのです。喜平さんは、昼ごろになってようやく正気にもどりました。 ある日、ばあさんが富島(としま)の浜へ買い物にいった帰り、中持(なかもち)の背の1本松のところに家で飼っている猫が迎えに来ていました。ばあさんはうれしくなってミイの頭をなでてやりました。すると家にもどってすぐ、すごい熱が出てうなされ寝こんでしまいました。家のものが一本松の狸にやられたのだと気づき、一本松の根にお参りにいくと熱は引いたそうです。 浦の中持の人はよく化かされたものですが、あの狸たちはいったいどこへ行ってしまったのでしょう。

お米さんは、子どもの久平の顔にほうそうのようなぶつぶつがいっぱいできているのを見つけびっくりしました。きのうまでは何ともなかったのにと思いながら、背中におんぶして大石仏(おいしぼとけ)へお参りにいき、「顔にでこぼこが残らないようにきれいになおしてください」と毎日通盛(みちもり)様にお願いし続けました。そのおかげで久平もすっかりよくなりました。 大石仏というのは--。むかし源氏と平氏が戦争していたとき、一の谷の戦いで平家の通盛という人がこの中持(なかもち)へ逃げてきて、追いかけてきた源氏と血闘が始まりました。かわいそうに、通盛は追手に殺されてしまったのです。これを見ていた家来たち5、6人も腹をかき切って通盛の後を追いました。 中持の人たちはあわれんで、大石仏として通盛様をお祭りし、ちょっと下の方に小石仏として家来たちを祭りました。それから長い間お祭りを続けてきましたが、観音様のような仏様が彫ってあった小石仏は10年余り前に開墾したときに、どこにいったかわからなくなってしまったということです。

神無月(かんなづき)(旧10月)になり、1年に1回、淡路の八幡様が出雲大社(いずもたいしゃ)へそろってお参りに出かけるときがきました。待ちに待った出発の日、八幡様が一同に船着場のある浦の港へ集まり、おおかたみなそろったが港の近くの松帆八幡様の姿がまだありません。近くなので岩屋の八幡様が迎えにいくと、ほかの八幡様もぞろぞろとあとに続きました。松帆八幡様はすぐ用意をすると言って奥へ入っていったまま、なかなか出てきません。みんなは待っている間に境内を散歩していましたが、歩き疲れたので松の枝に腰(こし)かけて休んでいました。長い間そうして待っていると、八幡様が腰かけている松はじわじわ地面をはうように曲がってきました。こうして、松帆八幡の境内の松の木は全部地面をはうように曲がってしまったということです。

仮屋(かりや)の漁師の平作は、漁がよくできるようにと、えべっさんを拝んでいました。ある日、ひょいと裏をのぞくとえべっさんがいません。庄屋さんや役人も来て調べましたが、どこに行ったのかわかりませんでした。日がたち、平作はえべっさんがもどってきているのを見つけましたが、こんどは同じえべっさんが2つも来ていたのです。色のぬり方も大きさもいっしょで、どちらを祭っていたのか区別もつきません。けれど、げんがいいことなので、お二人ともお祭りすることにしました。それで、仮屋は漁でよくとれるのだそうです。

足利尊氏(あしかがたかうじ)は、京都を追われ九州へ落ちのびていく舟の中で、必ず天下をとってみせると誓っていました。ちょうど岩屋の瀬戸にさしかかったとき、このまま進むとしけにあうかもしれないという家来の進言に、東浦(ひがしうら)海岸に舟を寄せました。 夜になり、ふと山上に目をやると火がゆらいでいるので家来に尋ねると、あれは妙勝寺(みょうしょうじ)だと答えました。尊氏がすぐにお参りすると、妙勝寺にいた大覚上人は「今は運悪く九州へ行かれているが、必ず尊氏の天下になるだろう」といいました。尊氏は刀を奉納し、いつの日か天下をとれますようにと手を合わせました。 4月の初め、それから2ヶ月もたたずして九州を制覇した尊氏は、舟7千、20万人の兵を連れて京都に攻め入りました。尊氏は妙勝寺のおかげでこの戦いでも勝ち、いままで以上に信仰を続けお祈りし、天下をとり幕府を開いた後も、釜口庄を寄進したりお寺を直したりしました。妙勝寺には尊氏の書が残り、お墓とともに今でもお祭りされています。

暑い夏がすぎたころ、太郎作の芋(いも)畑が何者かに無残に荒らされていました。翌日にはほかの人々の稲や作物もやられており、村の人たちは交代で夜番することにしました。やみ夜の晩は何も変わったこともなかったのですが、月夜の晩、月が紀州路(きしゅうじ)より上ったころ、急に波が高くなってきたと思うと、波に乗って大きい怪物がぬーとあらわれました。砂浜にあがり近くの畑に急いでいるのは、巨大なたこ入道だったのです。みんな恐ろしさにその場にへたばりこんでしまい、足がすくんで動けません。たこ入道は荒らし回ったあげく、海へと帰っていきました。 村人たちは相談し、相撲(すもう)とりで強力(ごうりき)の虎吉に大だこ退治を頼みましたが、虎吉は大だこの足に巻かれ岩の上に投げられてしまいました。大だこの1番の武器は足のいぼ(きゅうばん)であることを知った村人たちは、大だこが通りそうなところに灰をまいておきました。 次の晩も釜口の浜辺にあがってきた大だこでしたが、足が地につかず歩くほどに、もがくほどに足がぬるぬるしてすべり、ついに身動きができなくなったところを、村人たちは縄でしばりあげました。大だこはそのまま釜ゆでにされ、村には平和がもどりました。 大だこが住んでいた「たこ石」は、釜口八幡宮の鳥居のすぐ下の海にありましたが、今ではわからなくなってしまったそうです。

富島(としま)の浜を「机浦(つくえうら)」とよんでいた昔のこと、机浦のお寺に円照(えんしょう)というお坊様が、おかあさんといっしょに住んでいました。おかあさんは意地悪(いじわる)で、円照坊は「生きているうちに善(よ)いことをしておかないと、亡くなれば地獄へ突き落とされ、針の山を登ったり血の池を泳がなくてはならないのだ」と心配していましたが、おかあさんは善いことを1つもしない間に亡くなってしまいました。円照坊はおかあさんを手厚く葬(ほうむ)り、杖の頭にお地蔵様を刻(きざ)んで、ぞうりと共にお墓の横において、極楽(ごくらく)へいけるように祈りました。ある日おかあさんの友だちが円照坊をたずねてきて、おかあさんが夢に出てきたと言いました。「おかあさんはえんま様に地獄へ落とされてしまったけれど、針の山を登るのに円照坊のくれたぞうりと3尺の杖がとても役に立ちました。でも意地悪をしてきたという心の苦しみはなかなかとれないので、円照坊にお地蔵様を作ってお経をあげてほしい」と言ったというのです。円照坊はお地蔵様を作り一心にお祈りを続けると、おかあさんが夢枕(ゆめまくら)に立って「円照坊のおかげでお地蔵様の弟子(でし)になることができ極楽へいくことができます。ありがとう」と言い、円照坊は空高く上っていくおかあさんをうれし涙をうかべながら見送ったのでした。

室津(むろづ)には狐がたくさんいて、昔はよく化かされていました。ふろしきに包んでいた重箱の中のごちそうを取って食べてしまって、かわりに牛のふんやぞうりのきれはしをいれておくのです。またこんなこともありました。漁(りょう)に出たおじさんが船の上でひっくり返って目をむいて口から泡(あわ)をふき出したのです。いっしょにいた人はびっくりして家に連れて帰って寝かせますが、「油あげを買って来い。天ぷら買え」とおかしなことを言うので、狐につかれたと思って高台に住む幸七を呼びにいきました。幸七が刀を抜いて力を入れて拝むと、おじさんから狐は落ちました。それで、毎年冬になったら狐が餌(えさ)がなくて困るので、幸七が浜の子どもを連れて狐のいそうな巣に食べるものを置いてきてあげます。「のうせんぎょ(納施行)、のうせんぎょ」と大声で言いながら、浜のこんぴらさん、あたごさん、山の明神さん、大森さん、観音さんと行くのです。

西浦でおばあさんがいつものように木臼(うす)で米をついていました。むかしは機械などがないので全部人の力でしていたのです。そこへ見なれない商人が通りかかり、おばあさんの様子をしばらく見ていて、「臼で米つきも大変ですね。よければこの臼を十貫文でわたしに売ってくれませんか」と言いました。おばあさんはびっくりしましたが、十貫文もあれば臼がいくらでも買えるのでその臼を売ることにしました。商人は臼を持って船に乗りこみ、船頭さんに言いました。「この臼は伽羅(きゃら)といういい木で作った臼で、何千貫もするでしょうね。何も知らない人は商売しやすいです。いい買い物ができました」船頭さんからこの話を聞いたおばあさんは大変くやしがりました。それから、何も知らないことを「臼売ったもん」というようになったそうです。

室津(むろつ)八幡様は生穂(なまりほ)の春日大明神に「春日大明神は鹿に、わたしは牛に乗って、同時に生穂と室津から出発し、出会ったところを村境(ざかい)にきめてはどうでしょう」と相談しました。春日大明神はすぐ賛成し、翌日、同時に両方から出発しました。鹿は足がひじょうに早く牛はゆっくりなので、大坪の坂を登りきらないうちに春日大明神と出会ってしまいました。これでは室津分がとても狭いので、八幡様は「こんどは矢を放って、矢のつきささった所を境にするというやり方で、もう1度やり直してもらえませんか」といいました。八幡様はとても大きい弓を持ち出し、力いっぱい放ちました。矢は室津の浜からどんどん飛んでいき、大坪の坂を越し、三笠松(みかさのまつ)のある釈迦堂(しゃかどう)の棟(むね)につきささりました。前より広くなったので八幡様は大よろこびし、春日大明神に「無理(むり)なお願いを引き受けてくれてありがとう。春日大明神の心のままに、室津分にある物をさし上げましょう」とていねいにお礼をいい、それから毎年6月のお祭りには、生穂の人が大勢、室津の浜にきて潮浴びをするようになりました。その後、木の枝を折って薪(まき)を作ったり、浜の砂や石を生穂に持って帰るようになりました。これは神様どうしの約束なのです。

おやっさんとはこのあたりでよく人を化かす狐のことです。弥平(やへい)は遠田の方へ魚を売りに出かけるとき、おまきに「おやっさんのいるかべっと(海の近くにある所の地名)は気をつけるんだよ」と言われました。いつもは新村から遠田までまわらなければ売れないのに、今日は新村の金比羅(こんぴら)さんのお祭りで魚がすぐ売れてしまったので、弥平は枯木の浜で漁師と温泉の話をして、かべっとの坂をおりていきました。温泉街に近づき、「温泉に来たいと思っていたらこんな早くに来られた」と弥平が思っていたら、美しい仲居さんが出てきて温泉に案内してくれました。弥平はわき出ている温泉につかって体をごしごしこすり、手をたたいて歌をうたいだし、お酒を飲んでとうとう立って踊り出しました。そこへおまきがやってきて「くさい肥えだめの中に入ったりして何を寝ぼけているんだい。頭も顔も糞まみれ。くさくてかなわない」と怒ったり笑ったりしました。それをお旅所の上から見ていたおやっさんは「こりゃ、ちっと悪さがすぎたかな」とペロッと舌を出し、長いたもとの袖をヒラヒラさせ、さっと山の方へ走っていったそうです。

斗(と)の内(うち)では納屋(なや)のわらや便所の落としわらが燃える火事がたびたび起こっていました。若い衆が寝ずの番をしましたが、火事は止まらないので、何かの祟(たた)りだと拝んでもらったら狐が出てきました。その狐は斗の内城主に仕(つか)えていた家来でしたが、城主が播州(ばんしゅう)へ行ってしまって城は荒れ放題になり、住む所がなくなって浜におりて来て住んでいたら、犬にかみ殺されてしまったというのです。そして海で死んだこの浜の船乗りの霊が浮かばれていないので、狐に乗りうつって祟っているのだといいました。どうしたらいいかと聞くと、狐が「蜂須賀稲荷大明神(はちすかいなりだいみょうじん)を祭ってくれれば、わしが火をしずめてやろう」といったので、浜の人がすぐ浜の恵比須さんの横にお祭りしたところ、火事がピタリと止まりました。それから稲荷大明神の祭りを怠(おこた)ると、夜中に太鼓をたたき続ける音がして寝られないので、人々は今でもお祭りを続けているのです。

八郎次が山へ仕事をしにいくと、人間のいびきとは違う大きないびきがきこえました。「黒谷の山奥には大蛇がいて人を飲むらしい」と兄の七郎兵衛がいっていたのを思い出し、岩を上がって下をのぞいたら、たくさんの大蛇が頭をもたげて眠っています。八郎次はこの大蛇を退治することにしました。あたりを見わたすと、8斗目(約120キロ)ぐらいの大きな石があったので、その石を持ち上げ大蛇の頭をめがけて投げつけました。ところが大蛇は頭がつぶれるどころか、大口をあけ、八郎次に怒ってかかってきたのです。八郎次はなたで切りつけたり谷間へ突き倒したりしましたが、大蛇は血をふきながらもおそいかかってきました。浜に逃げたとき、浜辺で網をすいていた漁師の1人が「首が急所だ」と叫んだので八郎次が大蛇の首筋に切りかかると、さすがの大蛇も息絶えました。八郎次は潮を浴びて身を清め、この大蛇をていねいに埋めたので、その後、何のたたりもなかったそうです。

大町の山の中の立派な大石に、お題目(だいもく)を書いて妙京寺(みょうきょうじ)へお祭りしようと、村の人々が総出で運ぶことになりました。題目石を綱でくくり、棒を通して前と後ろをかついで、妙京寺の馬場の松並木が見える落合橋までたどりつきました。ところが前をかついでいた仁平さんの足が突然土にへばりついてはなれなくなり、いろいろ試してやっと足がうごきだしたと思ったら、石をくくっていた綱が切れてしまいました。日も暮れたので、橋のたもとに題目石をたてかけてみんな帰っていきました。 その夜中のこと、橋の近くに住んでいる金兵衛さんやその近所の人が、熱でうなされ苦しみだしました。題目石を見つけた五兵衛さんが石の向きを変えたところ、金兵衛さんはけろっと良くなりましたが、今度は石を向けられた方にある家々で急病人が出だしたので、石を立てかけるからよくないのだ、いっそ寝かしておこうということになりました。ところがしばらくすると橋のたもとから赤ん坊の泣き声がしてきました。なんと題目石が泣いているのです。みんなはびっくりして石に向かってお題目を唱(とな)えると、だんだん泣き声はやんでいきました。 どの村の人々も不気味な夜泣石はいらないというので、話し合いの結果、村境の真ん中に天向けにして祭ることになりました。夜泣き石は、赤ちゃんの夜泣きやむずかしい病気をなおしてくれるといい、多くの人にお参りされています。

夜中に戸をたたく音と誰かの呼ぶ声で、源さんは目を覚ましました。戸口に武士が立っていて、供の者が急病になり困っているので、急いで荷物を下司(くだし)まで運んでほしいというのです。源さんは頼まれた毛槍(けやり)をかつぎ、前には向かいの孫やんがはさみ箱をかつぎ、助やんが先箱をかついで歩いています。しずしずと行列は続き、源さんも武士になったような顔で歩きました。やがて1番どりが鳴き空が白み始め、ふと前を見ると行列がなくなっていて、塔婆(とうば)を背負っていたり、はさみ箱だと思っていたのは墓のい垣(がき)でした。どうやら札場のおまん狸にだまされたのだと気づいた札場の人たちは、怒ったり笑ったりしながら戻ってきたのでした。 それからしばらくたったある晩のこと、源さんは庄屋さんに洲本(すもと)の稲田九郎兵衛様のところへ急ぎの届けものを頼まれます。源さんは隣の孫やんと供にはさみ箱を受取り道を急いで進んでいたのですが、城下町の炬口(たけのくち)でふたりとすれ違うひとがみんな妙な顔をして通りすぎていきます。その中の1人が、朝っぱらから墓のい垣や塔婆を背負ってどうしたんだと言うので、ふたりはびっくりして肩にかついでいる物を見ました。急いで柳沢まで帰り庄屋さんに確かめるとまったく知らないといい、また札場のおまん狸にやられたかと、2人は悔しがったということです。

妻のおまきは、「勘気(かんけ)いや、糞(くそ)を食う」となにごとも定規のようにきっちりしすぎて神経質な人のことを言うけれど、いい加減にしないと娘の嫁にいくところがない、と亭主の吾作に怒りました。娘のお米は、 18歳で生まれつきの器量よし、そのうえ気だてがよく嫁のもらいてが多いのですが、親父(おやじ)さんは方角を聞いただけで片っ端からことわっていきます。 東の方は、天道(てんとう)様に罰(ばち)が当る、南の方は岩上さんの石や夫婦岩、秋葉山さんや俵石の巨石があるからあかん、北の方は権現北山薬師だからこれもあかんというので、とうとう今まですすめに来た人もあきれかえってしまいました。それならどこがいいのかと聞くと、うちから見れば西がいいのだといいますが、西は広い播磨灘(はりまなだ)があるだけで、海なのだからだれも言ってくるはずがありません。吾作の勘気にみなはあいた口がふさがりません。すると、それをもじった歌がはやって、これにはかんけいいの吾作もさすがに参ったそうです。

千代は隣村の百姓作右衛門の娘で、年は18、生まれついての器量よしで賢い娘でした。そんな千代をお殿様は片時もそばから離しませんでした。江井浦(えぶら)のお屋敷に泊まった夜、女中部屋にいた千代はお殿様に呼ばれました。殿が「予の相手をいたせ」と嫌がる千代を無理にてもとへ引き寄せたので、千代は手を払いのけ廊下に出ようとしましたが、腹をたてたお殿様は千代のえり首をつかんで部屋の中に引きずりこみ、部屋のふすまを荒々しくしめて、床の間にあった刀をギラリと抜きはなちました。千代は必死になって命乞いをしましたが、お殿様の虫のいどころが悪かったのか、その願いも通じず千代の悲鳴があがったと思うと、血しぶきが天井やふすま、あたり一面に飛び散り、千代はそのまま息絶えてしまいました。お留守居役(おるすいやく)がとんできたときにはどうにも手がつけられないほどでした。 それ以来、ま夜中になるとこの部屋から千代の泣き声が聞こえるので、しめきったまま明治を迎え、明治10年代にお屋敷を改造して桃江(ももえ)小学校にしましたが、天井にしみついたどす黒い血の跡は消えませんでした。窓のない薄暗いこの部屋に、悪さをした子が時々押し込められ、こわがられていたといいます。

草香(くさか)の鯛中家(たいなかけ)の主人の李長(りちょう)は風流な人で、俳句を作ったり絵を書いたりしてのんびりと暮らしていました。新年も明けた15日の朝のこと、ひとりのお巡礼さんが各戸口に立って拝んでまわっていました。李長が表玄関で鳴らしている鈴(りん)の音を聞き出ていくと、お巡礼さんは「家内安全、家運長久、チーン」と鈴を鳴らしたので、風流人に通ずる何かを感じた李長は、膝を折り礼をして奥へ入り、お粥さんに入れるつもりだったお餅(もち)を半分ちぎって、お巡礼さんに渡しました。李長の風流な心が通じたのか、お巡礼さんは「このところ十五夜、三日月まだ始め」と歌にして返しました。これを聞いた李長は、さっとふすまのかげにかくれ、半分にちぎった残りの餅をさし出し、「雲にかくれて、ここに半分」とにんやりとしながら渡しました。 また、村中でお祭りしている方神様(ほうがみさま)に供える白だんごを作るかわりに、白い石を拾ってきてお供えしました。だんごを食べにやってきたたくさんのカラスが、李長の供えた白だんごを食べかけましたが、固くてかむことができません。カラスは「鯛中白餅、あんかた、あんかた」といって、あきらめて森の方へ飛んでいったということです。

室町(むろまち)時代の終わりごろに、淡路を治めていた養宜館(やぎやかた)の城主細川成春(しげはる)が、淡路中の観音様に「淡路の観音霊場三十三番の札所を作るので、明日の正午ちょうどに千光寺に集まってほしい」というおふれを出しました。この知らせは尾崎の岡堂観音様にも届き、朝早起きして行こうと思うと夜中に何度も目が覚めてしまい、次に目を覚ましたときには正午を過ぎていたのです。悔やんでも取り返しがつかず、岡堂は大きいお堂を建てているのに番外だなんて恥ずかしい、と岡堂の観音様は泣いていらっしゃったということです。 淡路西国三十三番の札所にははずれましたが、力のある限り、お参りにくる人だけでなく来ることができない人の力にもなりましょう、といって困っている人を助けたりおこもりの人に力を与えたりしました。この観音様は、今も大勢の人々の信仰を集めています。

昔、高天原(たかまがはら)という空の上に大勢の神様が住んでいて、下界をのぞいていたイザナキノミコトという男の神様は、イザナミノミコトという女の神様と結婚してそこに家をたてたいと夢を語りました。それを聞いた一番年をとった神様が、とても大切にしているアメノヌボコという槍(やり)のようなものを2人にあたえ、これで下界を調べて人の住める国にしてもらいたいといいました。 2人は高天原と下界の間にある天(あめ)の浮橋の上に立ち、アメノヌボコで下界をかきまわすと白い泡があつまってきました。2人がヌボコを上げるとしずくが落ち、海原の中にしずくの固まった塩の島ができたので、神様たちは2人の結婚を祝うおのころ島ができたとおどろきました。2人はそこに大きい柱を建てて八尋殿(やひろどの)というご殿を造り、その大きい柱のまわりをイザナキノミコトは左から、イザナミノミコトは右からまわり出会った所で“みとのまぐはい”という結婚の行事をとり行うと、静かだった海が渦を巻き淡路島が生まれたのです。それから四国、隠岐(おき)の島、九州、隠岐(いき)、対島(つしま)、佐渡(さど)が島(しま)、最後に大日本豊秋津島(とよあきつしま)を生み、その後、国々に住む神様を次々に生みましたが、最後に火の神様を生んだときにイザナミノミコトは大やけどをして亡くなり、黄泉(よみ)の国(死の国)に行ってしまいました。 イザナキノミコトが連れ戻しにいくと、「すでに黄泉の食べ物を食べてしまったが帰ってもよいか黄泉の国の神様にきいてくるので、その間わたしを見ないでください」とイザナミノミコトはいいましたが、イザナキノミコトは待ちきれず中をのぞいてしまい、くさった体を見られたイザナミノミコトは怒って鬼たちに追いかけさせました。イザナキノミコトが逃げながら投げた櫛がタケノコに変わり、鬼たちがそれを食べている間に走りましたが、イザナミノミコトまでもが追いかけてきました。出口まできたので大きな岩を立ててふたをして、ここでお別れだと告げるイザナキノミコトに、「あなたの国の人を1日1,000人ずつ殺していく」とイザナミノミコトは言いました。「それならば、私は1日に1,500人ずつ子どもを生もう」とイザナキノミコトは答え、それから亡くなる人もあるが生まれる人のほうが多いので、どんどん人間が増えていったのです。国生みをされ、大勢の人を生んだイザナキノミコトは、多賀の森深くの伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)に眠っています。

今から180年前のこと、長泉寺の前に弥吉(やきち)という船乗りがいました。彼は1万500石(こく)積みの天徳丸の水夫で、船には船長と水夫13人、合わせて14人が乗っていました。大阪から江戸にいった帰りにたくさんの荷を積み、11月17日に江戸品川(しながわ)を出帆(しゅっぱん)、 21日の昼ごろには志摩(しま)半島の大王崎へさしかかりました。ここは海の難所で、昼すぎになって台風のような雨風になり身動きが取れなくなってしまいました。この嵐で帆柱が折れ、命は助かったものの船は漂流し続け、2月になりお正月もすぎていました。ついにお米も水も底をつき絶体絶命でしたが、3月14日、夢にまでみた島が見えたのです。船が流されて103日目のことでした。 琉球に着いたのかと思いましたが、言葉が通じず中国の服装をした人がいて、どうやら台南(タイナン)のようです。その後、台湾(タイワン)へ行き上等の服を着た役人のもてなしをうけ、支那(シナ)(中国)へ渡り、福州(フクシュウ)の王様の前に通され、王様はめずらしいごちそうと見たこともない反物をお土産にくれました。さらにあちこち訪ねたあと、7月にはサホで日本へ帰る船を待つことになりました。 12月4日、日本の漂流民40名とともにサホから長崎まで海上3600里(約1万4000キロ)を渡り、12月21日に長崎に着くとすぐ奉行所に連れていかれました。密貿易の目的で支那へ渡ったのではないか、キリシタン信者ではないかと、厳しい取り調べを受け牢屋に入れられてしまいました。7月3日、洲本へもどってからも取り調べを受け、漂流したことはだれにも話さないよう口止めを受けて、尾崎に帰ることができたのです。長泉寺の過去帳には「転運帰邦信士、難船渡唐三ヵ年にて帰国後、文政六癸末五月一日」と記され、何事もなかったように共同墓地の片隅に祭られています。

喜八は幼いころからおばあさんにつれられて、お不動さまにお参りしていました。体が弱かった喜八は年をとってからも、下のお不動さんを拝んでは上の滝に打たれてお祈りをしていました。 ある日、お不動様にお祈りをしてから滝に打たれようと山を上がりかけましたが、お不動さまに吸いつけられたようになって足が進みません。そこで、お不動様を背負って上がってみようとすると、お不動様は石でできて重いはずなのに軽々と背負うことができて、急な山道を登るのに足が軽くはずんでいました。ところが、滝についてお不動様をおろそうとすると、背中にひっついたようにおりてくれません。仕方がないので背負ったまま滝つぼに入ると、お不動様はすうっと背中から離れて滝つぼの上の方へとあがっていき、手の届かない高い所にある岩にひっついて、それっきり下におりてきませんでした。 それから何百年たった今も、お不動さまは山奥の滝の岩にすいついたまま、滝にうたれながらお祭りされています。

善光寺(ぜんこうじ)の仏像を盗みに入った盗人は、おずしの戸をそろりと開け、すわっていらっしゃった阿弥陀様を持ち出そうとしましたが、なかなか重いのであちこちぶつけながらやっとのことで盗み出しました。 浜に用意していた舟に仏様を乗せて逃げようとしましたが、どうしたことか船が動きません。どんなに力を入れてもこいでも舟は動かず、空が白みかけたころ、ついに盗人はあきらめて仏様を海の中へ投げ入れました。そのとたん船が動き出し、盗人は逃げていきました。 しばらくして、猟師の間でお寺の下の崖(がけ)っぷちの海は魚がとれなくなったという噂(うわさ)が流れ、明法寺の住職さんに拝んでもらったところ、海の底に光るものがあるというので、網を入れて引いてみると、盗まれた善光寺の仏様が網に入っていました。 驚いた猟師は、仏様を船瀬のきれいな湧水で洗(あら)い、善光寺に元通りにお祭りしました。 それから、仏様が沈んで引き上げたあたりを、「仏崎」と呼ぶようになったということです。仏様を洗った水を閼伽井(あかい)の水といって、今も湧き出ています。

吉田村の総代さんが、鮎原(あいのはら)天神のお祭りで使う新しいだんじりに飾るらんまを万琳師匠(まんりんししょう)に彫ってほしいとお願いにきました。斉藤万琳は、江戸時代の終りごろには、淡路の左甚五郎といわれた有名な彫り師です。 静かなところで制作したいという万琳の望みに、仕事もはかどるだろうしいつの世までも残るりっぱなものが仕上がるだろうと総代たちは期待していました。ところが、万琳はこんぺい糖(とう)やせんべいを買ってきてほしいと毎日のように言います。何日かたち、仕事場をのぞいた総代はびっくり。たくさんの犬にせんべいを投げ与え、取りあいやかみつきあいをしている様を、万琳は横になってじっとながめていたのです。仕事がはかどっていると思っていた総代はカッとなって怒りましたが、万琳は引き受けたものは必ず仕上げるので安心してください、と涼しい顔です。いよいよ練り込みの前日、万琳は体を清め、夜通し仕事場で音を立てていました。 夜が明けると同時に、見事ならんまができあがり、総代たちはそのできばえをほめちぎりました。今では“せんべい一石万琳の獅子(しし)”といわれ、お祭りには私たちの目を楽しませてくれています。

南の方の海に何か光っていたものが、南淡(なんだん)に流れつきました。それは、とても重く大きな香木でした。その香木の評判を聞いた偉いお坊さんがそれを見にきました。奈良の都に持っていくと、聖徳太子(しょうとくたいし)は「天子様がほしいと願っておいでの木です」と申されました。すぐ天子様にお見せすると探していた木にぴったりで、百済(くだら)の仏師が観音さまを作り、比蘇寺(ひそじ)にお祭りされました。その後、その観音さまはいつのころか淡路に戻ってきて、堺寺(さかいでら)のご本尊としてお祭りしたのです。堺寺は津名郡と三原郡のちょうど真ん中にあるお寺です。

お百度参りをしにきた太郎作は、絵馬の中の白馬がいないので驚きのあまり腰(こし)を抜かしてしまいました。この絵馬は白芝山(はくしざん)という絵書きさんが奉納したものでした。家に戻(もど)っておかみさんにその話をしたが、なかなか信じてくれません。次の日の朝2人でお参りしてみたところ、馬はちゃんと絵馬にもどっていて、太郎作は不思議でなりません。 それなら、と次の日の夜中、太郎作はおかみさんを連れてお参りに行きました。そしてちょうちんを高く上げていくと「馬がいない!」とおかみさんはへたばりこんでしまいました。拝殿から続く足跡を追っていくと、白馬は野原でゆうゆうと青草を食べていました。 この噂(うわさ)が白芝山の耳に届き、絵馬に草の絵を書き足し、馬にも綱を書いたので、それからはもう馬が出歩くこともなくなったそうです。

左大臣藤原時平におとしいれられた菅原道真(すがわらみちざね)は、無実の罪を着せられ九州の太宰府(だざいふ)に旅立ち、その道中、明石海峡を抜けるあたりで一休みしようと岬のかげに船をよせました。そして、都にもう1度志すことを決心したその浜辺を都志(つし)と名づけたのでした。 のどがかわいた道真は、魚を干しているおばあさんに水がほしいといいました。おばあさんは水のいれものを探しましたが見つからなかったので、タコ壺(つぼ)に水を注ぎ差し出しました。おいしそうに水を飲み干す道真に、もう1ぱい差し上げようと湧き水をしゃくですくったとき、水がこぼれそばに咲いている野菊にかかっているのを見て、「だれにもえんりょ気がねもせず、美しく咲きほこっている野菊よ。なんとすばらしいことか。それで水がよけいにおいしいのだ」と道真は感動した様子でした。それから、この井戸を「菊水の井戸」と呼ぶようになったということです。

淡路国1番の滝といわれる鮎屋(あいや)の滝は、滝つぼに落ちる水の高さが約20メートルあり、うす暗い滝つぼの中の奇岩怪石がはねかえす水音は、百雷(ひゃくらい)が落ちたようで、地獄絵図のような不気味さがただよっています。 この滝を見物にやってきた武士とお供の者は、すっかり見とれていましたが、武士が滝の上の不動堂で酒宴(しゅえん)をすれば格別の風情があると言ったので、酒もりが始まり、飲んだり食べたりおどり出す人まで現れて、どんちゃんさわぎになりました。 すると突然、グラグラグラとお堂がゆれはじめました。そのうちに止まると思った地震はいよいよ大きくゆれ、大雨になりものすごい暴風になって稲光りが走り、やっとのことで命からがら逃げ出しました。近くの田で働いていた人たちは、天地が割れるような天気にびっくりぎょうてん。不動堂から逃げ出す武士たちを見て、行者さんがおこもりをする不動堂で酒もりなどして天罰がくだったのだ、と口々に言いました。武士たちも、お不動様のこわさを身にしみて感じたということです。

千年ほど前のこと、播磨国(はりまのくに)に忠太(ちゅうた)という弓の名人がいました。ある日狩人(かりゅうど)の忠太がいつものように山に入ろうとすると、降りてきた狩人が今日は上野の山奥に行くのはやめたほうがいい、ものすごい猪(いのしし)があばれ回り田も畑もむちゃくちゃにしているというのです。猪は小山のように大きく、背中に笹をいっぱい生やし竹やぶのようなので、人々は「いざさ王」と呼んでおそれていました。忠太はその悪い猪を退治してやると心に決め、いざさ王の足跡を追って山奥へと登っていきました。突然大きな山鳴りがして地震で小山がくずれてきたと思ったのは、いざさ王がおりてきていたのです。忠太が体中の力をふりしぼって放った矢は、いざさ王の胸にグサリと突きささりましたが倒れるどころかそのまま走りだし、明石(あかし)の海に飛び込むと泳ぎはじめました。忠太が後を追うと、野島(のじま)に泳ぎ着いたいざさ王は先山の頂上めがけてかけ登り、古い大木の根元の穴に入っていきました。忠太が穴に入ると、急に目の前がまぶしく光り輝いてにっこりなさっている観音様が立っており、その胸には矢がささっていたのです。忠太は息が止まるほど驚き「罰あたりなわたしをお許しください」と泣きながらわびました。 忠太はすぐ名前を寂忍(じゃくにん)とかえ、観音様を山の上にお祭りしました。その千光寺は淡路富士と呼ばれる美しい先山の上にあり、今も人々の信仰を集めています。

三熊山をねぐらにしていた芝右衛門狸(しばえもんだぬき)は、芝居が3度の飯よりも大好きで、今宵はつれあいのおますを相手に、ゆうべ見てきた壺阪寺(つぼさかでら)の芝居のまねをして口三味線、手三味線をひきながら、情にもろいふたりは涙するのでした。芝右衛門は、荷物を積んだ車が坂道で動けなくなっていたら、後ろから押して手伝うような心根のやさしい狸でした。ふたりは淡路中で公演される芝居をかかさず見てまわっていました。 ある日、芝右衛門は浪速(なにわ)の中座(なかざ)というところでよい芝居があると聞き、おますもそんないい芝居なら見てみたいといい、早速昼から船で出かけることにしました。木の葉をドロンとお金にかえて船に乗り、初めて目にする浪速の町のにぎやかさに驚きながらも、芝居が始まるまでまだ時間があるし、浪速の人のどぎもを抜いてやろうと考えました。 おますはおいらんに化け、道行く人々は江戸の吉原におとらぬきれいなおいらんに目を見はりました。次は芝右衛門の番で、「下にい、下にい」とお殿様の行列がしずしずとやってきたのが、本物そっくりの見事な殿様行列だったので、おますは大きな声を出し手をたたいてほめました。ところがこれが本物の殿様行列で、おますは殺されてしまいました。芝右衛門は化けくらべをしたことをくやんだけれど取り返しがつきません。中座の芝居をせめて1度だけでも見ようと行くと、根が大好きな芝居なのですっかりとりこになり、あと1日だけといいながら中座に通いつづけたのでした。 毎日銭箱に木の葉が3枚入っているので、狸がいるのではと疑った木戸番は大きな犬に見はらせていて、最後にもう1度芝居を見て淡路に帰ろうとやってきた芝右衛門は、出るときに犬に見つかりみんなに追いつめられ、とうとう殺されてしまったのです。 しばらくして、洲本では市村でも志筑(しづき)でも誰も芝右衛門を見ていないとうわさが広がり、中座で狸が殺された話を伝え聞いた人々は「きっと芝右衛門にちがいない、かわいそうに」と祠(ほこら)を建てててあつくほうむったということです。

承応2年のころ、宇原の里に原因不明の流行病(はやりやまい)が広がりました。清水寺(せいすいじ)の巌性上人は、毎日のように流行病で亡くなる人がいることに心を痛め、自分の命にかえて悪病をとめなければと決意します。巌性上人が生きたまま土中に入り村の人々のために祈願するというので、村人は必死になって巌性上人を止めましたが、上人の心は固く決まっていました。 新年を迎えたある日、巌性上人はお寺の墓地の高台に穴を掘り、弘法(こうぼう)大師さまがご入定された21日にあわせて穴に入りました。真言をくる声と鉦(かね)の音が穴から聞こえ、村の人々も巌性上人の読経にあわせてお経を唱え、大勢の人々の命をうばった悪病の退散と、明るい平和な大野の村にもどってほしいという願いをこめ一心にお祈りを続けました。 穴の上には石のふたがしてあって上人様は息ができず苦しいだろうと、村人たちは石ぶたをこつこつたたき穴を開けはじめました。8日後小さな穴があき、最後の力をふりしぼって一心にお経をあげている上人様に、穴から竹筒をさしこんで水を流し入れました。 2月2日の朝、鉦の音が止まり何の音もしなくなったので、村人たちが急いで石のふたをとると、巌性上人はにこやかな笑みを浮かべ、こときれていました。 その日を境に、病にかかっていた人が次々と治り、村人たちは命にかえて村人たちを救ってくれた上人様に両手をあわせ、入定された穴の上に穴のあいたふた石を立ててお祭りをしました。お参りは今も続いており、不思議なことにお墓の水鉢の水がなくならないといいます。

武士の世の中が700年続いたあと明治になって、今井真左衛門は徳島藩(とくしまはん)で武術を教えていたが仕事がなくなり、淡路の中川原(なかがわら)に渡って来ました。そこで空家を借りて、ぞうりやすきな俳句を作ってくらしていました。 ある日、真左衛門は何を思いついたのか、大きい帳面に「楽しみ帳」と書いて軒先につるしておきました。その帳面には「一金百両を庄屋へ貸しつけたによって、その利子の取り立て日、5月3日」とあります。それを知った庄屋はいくら楽しみ帳でも信用にかかわるからと、真左衛門のいい値でその帳面を買いとりました。 真左衛門はそのお金で人力車を買い、車引きになって毎日洲本と福良との間を人力車を引いて走りました。ある日、日がどっぷり暮れてから藍(あい)問屋の主人源兵衛(げんべえ)を福良から洲本へと運ぶことになりました。中山峠にさしかかったとき、突然山の上から大男が出てきて立ちはだかり、有金をそっくり出せとどなりました。真左衛門はおいはぎに「1人に盗らせはしない、客人の金を山分けするのはどうだ」と持ちかけます。武術を教えていた真左衛門は、安心しきったおいはぎの隙をついて胸おちをなぐり失神させました。源兵衛にお金をすべて返し、役人を連れて中山峠をもどるとおいはぎはまだ気をうしなっており、それはお尋ね者の「野嵐の虎」と呼ばれる悪人で、真左衛門はお上(かみ)からたくさんのほうびをもらい、源兵衛からは店の番頭さんになってほしいといわれ、四国で指折りの藍問屋の1番番頭になって幸せに暮らしたということです。

生石崎(おいしざき)では、度々船が壊れる被害が出ていました。政吉の船が港へ入ろうとすると、急に海鳴りがして雷が1度に何百も落ちてきたような音がドーンとしたとたん、船が底からさけていました。そのとき、八兵衛さんが何かの祟(たた)りではないだろうか、古いおじいさんから聞いた話だが…と話しはじめました。 むかし、阿波(あわ)の細川の殿さまが家来の主膳(しゅぜん)にいいつけて、堺(さかい)の町へ弓矢を買いにやらせました。船に弓矢をいっぱい積んで阿波の国に帰る途中、和泉(いずみ)や淡路の海賊船(かいぞくせん)に襲われて、船の荷物をわたせと脅されます。そこへ紀州の海賊までやってきて、海賊船がぐるりから主膳の船に矢を放ち続けたので、主膳も戦いました。お互いに大勢の死人がでましたが、とうとう主膳の船に積んでいた矢がなくなり、主膳も大傷を負い、これ以上戦えないことが分かったとき大声で「武士の最後をようく見ておけ」と言って腹を十文字にかき切り、まっさかさまに海の底へ落ちていきました。家来も船に火をつけ焼け死んでしまいました。それからというもの、生石崎の海はしけたり海鳴りがやまないのだそうです。 八兵衛さんの話に聞き入っていた人々は、そのときの人たちが浮かばれず、うらみが海に残っているのだと感じ、御石(おいし)権現社を建ててねんごろに法要をしました。それからは海は静かになり、船の事故もなくなったということです。

法華寺(ほっけじ)の高台にあった松の木はだんだん傾いてきていました。下の家の人は、家の上に倒れてきたらこまるからきりたいと思っていましたが、蛇の住み家なのできったらたたりがあるかもしれないと、だれもきることができません。そのうちに台風があり、木は横になってしまいました。こうなったらきるしかないと、近くに松の木を植えて蛇にはそちらにうつってもらい、洗い米(よね)と塩とおみきを祭って拝んでお払いをしてもらって、木挽(こびき)を呼んできてきってもらいました。まもなくすると木挽は死んでしまい、この大きな一本松には毒の強い蜂がたくさんわいて、牛や人間までさすようになりました。そこで偉いお坊さんが拝んだら、一本松から光が出てこの蜂を追い払(はら)ったのでした。蛇がいたというだけではなく仏様の宿っていた木をきったたたりだったのでしょうか。

志知城主(しちじょうしゅ)野口長宗(のぐちながむね)は、年貢が納められないと女をとらえて牢屋(ろうや)へいれ、耐えられない責め苦にあわせます。去年も日照り続きで米がとれずなかなか年貢が納められなかったので、六兵衛のおくさんのお雪は牢屋にいれられてしまいました。六兵衛はお雪の身が心配になって牢屋の近くへ行ってみると、なぐられたり拷問を受けたりしているのでしょう、お雪の悲鳴が聞こえてきたのです。年貢が払えないのは、おくさんが質素にしないからだと責めたてられ、とうとう水牢へいれられてしまいました。水牢は堀のようになっていて水がいっぱいたまっており、後手にくくられているお雪の顔を、水の中へ押さえこむのです。六兵衛は村長(むらおさ)の家にかけこみ、「年貢は必ずお払いします」と約束して、お雪は水牢から出してもらいました。そして年貢をおさめるために寝ずに働いたのでした。今でも「牢の前」「水牢」の地名が残っています。

百太夫という漁師が沖へ出ると急にあたりがうす暗くなり、向こうの方に浮いている船に稲光がピカピカ当っていました。百太夫が近寄ると、船に乗っていた子どもが、自分はエビスだが住むところがないので海辺に宮殿を作ってほしいといったので、百太夫はさっそく西宮(にしのみや)に宮殿をたててエビス様をお祭りしました。西宮の道薫坊(どうくんぼう)という人が毎日エビス様をていねいにお祭りしていたので、海はおだやかで魚もよくとれ、漁師の人はとても喜んでいましたが、道薫坊が亡くなり、だれもエビス様の心にかなうお祭りをする人がいなくなってしまったので、海が荒れたり大雨が降ったりするようになってしまいました。百太夫が都の役人にこれでは漁師の人は生きていけないというと、「道薫坊によく似た人形を作り、その人形でエビス様を祭りなさいと天皇様がおっしゃっている」と役人はこたえました。百太夫はすぐに人形を作り、その人形がエビス様をお祭りすると、前のように海がおだやかになり魚がとれだしました。百太夫は天皇にいわれて、その人形をもって日本中をまわって国々の神様をお祭りすることになり、淡路島へもやってきました。三原の三条村の人たちに人形の使い方を教えているうちに、百太夫は菊太夫の娘と仲良くなり結婚しました。百太夫の子は源之丞(げんのじょう)といい、淡路で初めて淡路人形芝居の一座を作ったのだといわれています。そこから人形芝居が盛んになり、最近ではこの伝統芸能をたやさないようにと子どもたちが浄るり、三味線、人形つかいなど練習に励んでいます。大きくなると人形座へ入り、プロとして毎日厳しいおけいこが続きます。

実弘上人の法話を毎日聞きに来る女の人がいました。その女の人は、自分は長く成相(なりあい)の谷に住んでいる竜女で、助けてほしいと実弘上人にお願いしましたが、実弘上人はそれは自分の力が及ばないことだといいました。そして実弘上人は竜女にお寺の前の大きな岩をのけてほしいとお願いしました。この岩があるために、雨が降ると水が道路にあふれ、その水がお寺の境内にまではいってくるので、みんな困っていたのです。竜女は必ず実弘上人の願いをかなえましょうといって帰っていきました。その夜、竜女は大きい体で岩をくだきとばしていきました。実弘上人は竜女が無事大岩をくだけるようにお経をあげておいのりしました。明け方になると、大岩は竜女によってくだかれたので、実弘上人は深々と頭をさげてお礼をいいました。竜女が子どもの姿になって実弘上人の前にひれ伏すと、実弘上人はもっていたとっこというお祈りに使う先のとがった金具をその子どもの頭に投げつけました。すると、竜女の頭にあった角に当たり、角が折れ、竜女は喜んで成相の山へと帰っていきました。その夜、竜女は実弘上人の夢枕に立ち、角がとれたことで天上へ帰ることができたのでこれからは幸せに暮らせますとお礼をいったのでした。今も成相寺の前には竜女が大岩をくだいたあととうろこのあとがのこっています。

淡路の国分寺あたりで九本足の馬が生まれました。後足が4本、前足が5本の馬です。この話が鎌倉(かまくら)の源頼朝(みなもとのよりとも)の耳にも入りました。頼朝は領主の横山時広に九本足の馬を鎌倉へ連れてくるようにいいました。鎌倉でも九本足の馬の話でもちきりです。鎌倉の鶴岡八幡宮の広い境内を九本足の馬は走ってみせ、頼朝は大変喜び「この馬は鎌倉で大事にするので心配するな」といいました。こうして九本足の馬は鎌倉でくらし、その足跡は「馬蹄石(ばていせき)」として、今も国分寺境内に残されています。

小井の観音堂の前に高さが約30メートルもある大きな松の木があり、村の人々はその松に観音様が宿っているのだと誰もきったり傷つけたりしませんでした。ところが脇坂洲本(すもと)城主の家来の福原半左衛門は、松の木に観音様がいるわけがないと松の木をきり倒し、その木で自分の家を新しく建てかえてしまいました。ある日、9歳になる半左衛門の娘が急に腹痛をおこし、熱にうなされもがき苦しみながら「私は観音だ。境内にあった大切な木をきってしまったかわりに、おまえの娘を苦しめてやる」と叫んで、とうとう亡くなってしまいました。半左衛門は怒って観音様の悪口をいい続け、それでもおさまらないので観音堂へ行き、鉄砲で観音様の胸をめがけて打ちましたが、なぜか傷がつきません。そこで半左衛門は観音様の足もとの蓮(はす)の花のある台座にうんこをかけたので、村の人々は半左衛門を口々にののしりました。その後半左衛門は城主から追い出されてしまい、志筑浦(しづきうら)の方へ働きに出て暮らしていましたが、大阪城で豊臣秀頼(とよとみひでより)が城を守るために諸国の浪人を集めていたので、半左衛門も大阪城へ行ったそうですが落城と共にどうなったのかわかりません。また半左衛門の母と嫁は働くすべもなく乞食になっていましたが、日照りが続いて物もらいができなくなると、嫁は母を連れていると自分も死んでしまうと思い、母を海岸近くに連れていって海に突き落としました。ところが嫁は病気になり、看病をする人もなかったのでのたれ死をしたという噂(うわさ)がありましたが、本当のところはだれも知りません。

勝算和尚は300年ほど前に国清庵(こくせいあん)を禅宗のお寺に開山した人で、いつもふごの中に持ち物を入れ歩いていたので、人々からふご和尚と呼ばれ親しまれていました。ふご和尚は、何でも自由自在にできる不思議な力を持っていました。 ある日和尚さんは魚屋の前を通りかかり、いきのいい魚をさし身にして食べたいといって魚の片身をペロリと平らげました。それを見た人が、お坊さんは生き物を殺して食べないと思っていたのにと言ったので、勝算和尚は「坊主は殺生(せっしょう)はいかぬことじゃ。」と残っていた魚の片身にまん中の骨をひっつけ、食べたさし身を手のひらにもどしました。目の前で魚をつなぎあわせ、海にポーンと投げいれ両手を合わせると魚はヒラヒラと泳いでいってしまいました。 またある日は、阿波(あわ)(徳島)の竹林院から使者がきて、竹林院が火事で燃え続け困っていると聞いた勝算和尚は読経が続く中、水をかきまわし徳島の竹林院の方に向かって水をかけ続けました。ほどなく徳島地方に大雨が降り竹林院の火は消えたということです。 また、勝算和尚が「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と書いた軸を、医者が見放したような重病人の人の枕元にかけると快くなる人はどんどん病気がなおり、治らない人はどんどん悪くなり亡くなってしまうということです。その軸は今も残っているということです。 和尚さんが亡くなって100年ほどたったころ、国清庵に住む人が四国の霊場巡りをしていると、目の前にふご和尚が表れて村で大変なことがおきているから帰りなさいというので、大急ぎで帰ると国清庵の禅堂が焼失していました。人々は勝算和尚の偉大さをあらためて感じたということです。

通盛卿(みちもりきょう)が一(いち)の谷(たに)の戦いで戦死したという知らせが、平家の船で屋島(やしま)に向かっていた小宰相(おざいしょう)の局(つぼね)のもとに届きました。夫・平通盛に出会ったとき小宰相の局はまだ16歳。若い2人は激しい恋をし、3年越しの恋愛でやっと結ばれたのでした。19歳になったばかりの小宰相の局は、離ればなれになってもまた会える望みがあるのならこの苦しさにも耐えていこうと決心します。けれど通盛が戦死した今となってはもう、生きる望みもなくし涙もかれはてた小宰相の局は、極楽浄土(ごくらくじょうど)がある西の方に向かい、「愛する通盛様と1つの蓮(はす)の上に座らせてください、なむあみだぶつ」と祈りながら入水(じゅすい)し、6人の家来もその後を追いました。 やがで小宰相と家来たちのなきがらが丸山の浜辺に打ち上がり、浜辺の人たちは小宰相の悲運に同情を寄せ、船型の棺(かん)に入れて山の上にてあつくとむらいました。このお墓は「七つ塚」として、お参りする人の胸を打っています。

播磨国新山寺(はりまのくにしんさんじ)の良道和尚は、体の具合がよくなくて本堂で寝ていました。お寺にお参りに来た人が鐘をつき「ゴオー、かーなーどーこーいーしや」と鳴り響くと和尚さんは身ぶるいをしました。よい釣鐘があるということで古物商から買い入れてから、次から次へと悪いことがおこるのです。「かなど恋しいや、かなど恋しいや」という気味の悪い鐘の音を聞いた村人たちも、毎日鳴らされると病気になってしまうからなんとかしてほしいと和尚さんに懇願しました。良道和尚も悩んでいたのでどうすればよいのかといって、村人たちと相談しました。 ある夜、釣鐘をこっそり船に積みこみ播磨灘を淡路の西浦ぞいに下って、湊(みなと)の叶堂(かなど)沖の海の中に釣鐘を投げこんで帰りました。何も知らない湊の猟師の人たちは、その場所に来ると海鳴りがして魚もとれないので拝んでもらったところ、海の底から驚くようなものが出てくるというので、網を入れて引き上げたら釣鐘がでてきました。それは叶堂が探していた釣鐘だったので、叶堂の観音様にお返しし、もどってきた釣鐘は「ゴオーン、ゴオーン」とうれしそうな音色をひびかせていたということです。

平六は孫を連れて、すもうの見物をしていました。孫がおしっこをしたいと言っていたのに、すもうに夢中になっていた平六はなかなか気づきません。急いでおしっこする場所を探しましたが、人が多くて川の方には出られないので、仕方なく伊勢明神様にあやまりながら拝殿のすみの方でおしっこをさせ、少しだけ柱がぬれました。翌日の明け方、伊勢明神の拝殿が燃えているのが見つかり、近くの人が火を消しとめたので大事にはいたりませんでした。平六がふと拝殿の柱を見ると、燃えていたはずのところがくすぶっておらず、そこは昨日孫が小便をかけたところだったのです。小便をかけた柱が火もないのに燃えしかも燃えた跡がないので、神様が小便のあとを火できれいにお清めしたのだ、と驚いたということです。

兵八が太郎作を連れて、慶野(けいの)に行った帰り道、松原にさしかかったところで「兵八や、せんどぶりじゃ」と声がするので振り向くと、だれもいません。だれかが呼んでいるには違いないと思い一休みして待っていると、やせおとろえ白い着物(きりもん)をつけ、髪の毛をさんばらがみにした人がよろよろと出てきて、それは二月(ふたつき)も前に死んだはずの湊(みなと)の文蔵でした。 兵八が、病気のときも看病してもらい十分な供養もしてもらったのに何が不足で幽霊(ゆうれん)になって出てきたのかとたずねました。文蔵は、自分を長田(ながた)に埋めてあるがそれを自分が住みなれた所へ移し、それから、値打ちのある着物を質に入れてあるのでこれを売った銭(ぜに)で2年分の年貢を払い、余った分はお寺にあげてくれと頼みました。兵八が間違いなく言ったとおりにすると約束すると、文蔵は本当にうれしそうに帰っていきました。兵八は家に着くなり倒れて気を失いなかなか正気にもどらないので、おかみさんが太郎作に何があったのか聞くとゆうれいの話をしたので、拝み屋さんに拝んでもらうと兵八は正気にもどり、すぐに文蔵との約束を果たしました。それからは、1度も文蔵の幽霊は出てこなかったということです。

泰作は飲み友だち4、5人をさそって、鳴門(なると)が大潮なので渦(うず)を観に行くことになりました。煮〆(にしめ)を入れた重箱と酒徳利(さけとっくり)を7、8本用意して船に乗り、津井の港を出発し門﨑(とざき)の鼻の部分にある大岩に船を寄せました。大岩にあがって重箱を広げ盃をくみかわし、鳴門の渦をおおいに満喫(まんきつ)していました。 泰作がふと何の気なしに止めてある船の下を見ると、何やらうごめいているので、じっと見ると大カニがひそんでいるではありませんか。それも背中の甲が畳7、8枚敷きぐらいあり、2メートル余りもある爪を開いたりすぼめたりしているのです。びっくりした泰作は、「はよ船を出せえーい」とさけんで船を出させました。今からいいところだったのにどうしたんだ、とすっかり酔っている人たちに説明しようにも声が出ない泰作は体を乗り出して指さし、大カニを見たみんなは仰天(ぎょうてん)して真っ青になりました。2メートル余りもある怪物のような大カニの爪にかかれば、小さい漁船などバリバリとちょんぎられてしまいます。天下に名高い鳴門の渦の底には、まだまだどんな怪物が出てくるかわかりません。

丸山の猟師権八(ごんぱち)が、漁に使う道具を福良(ふくら)で買って帰ろうとすると鳴門の潮がさかさまに流れていたので、流されないよう岸辺に碇(いかり)をおろし潮待ちしていました。すると、1匹の犬が木の上を見上げて吠えており、狸が木の上に上がっていて、権八に助けてくれと目で訴えていました。権八が石を投げて犬を追い払うと、狸は喜んで帰っていき、権八はいいことをしたなぁと思いながらまた居眠りを始めました。目を覚ますと船の上にものすごいごちそうが並び、水引きのかかったご祝儀(しゅうぎ)の包みまで置いてあります。権八はびっくりして、狸に化かされているのかとほっぺたをひねると痛いし、包みの中には本物の札が入っているので、いったいどうなっているのか、いくら考えてみても分かりません。そのうち潮の流れも変わり、そのまま丸山まで船をこいで帰りました。 丸山に帰ると浜の人たちが騒いでいて、神代(じんだい)で嫁入りがありそのごちそうとご祝儀の包みがなくなったというのを聞き、「船の中にあったのは、ほんものだった…さては、狸が…」と思いましたが、まさか浜の人には言えないので、何かの間違いだろうと思って、ごちそうとおみきをいただいたということです。

三郎太夫は、朝から漁に出ているのにまったく魚が釣(つ)れません。後ろから三郎太夫を呼ぶ声がするので振り向き、のけぞるほどびっくりしました。見たこともない怪物がぬうっと立っていたのです。身の丈は三郎太夫よりもだいぶ高く、太くて短い足と、足のわりにはとても長い手をふらふらさせて、落ち込んだ大きい目をしています。じっと見ていた三郎太夫は、これは古いおじいさんから聞いていたしょうじょうに違いないと思い、まぼろしのしょうじょうに目を見はりながらなんの用かと尋ねると、うまい酒をひょうたんに入れてくれといいます。いや、絶対にやらんと言っても、銭を払うからお酒をくれ、とどこまでも食い下がるので、三郎太夫はとうとう根負(こんま)けして船で酒を取りにもどりました。 酒樽(さかだる)を持ってもどるとしょうじょうは大岩の上で待っていて、うめえ、と舌つづみを打ちながら飲みます。三郎太夫もお酒をすすめられてのどを鳴らして飲み、またたく間に桶の酒が空っぽになりました。しょうじょうは、酒代はエビスさんの神棚(かみだな)に置いてあるからと言い残し、海に帰っていきました。エビス棚には銭(ぜに)こが百銭(せん)置いてあり、使ってもへることはなかったそうです。その後、しょうじょうが上がって酒を飲んだ岩を「しょうじょうばえ」と呼ぶようになったということです。(ばえとは、海の底からはえている岩のこと)

きれいな娘さんが八兵衛さんのかた船に乗ろうとやってきて、船の水を飲ましてほしいからひしゃくをかしてほしいといいます。それは気の毒な、と言って水桶の所まで来たとき、最近古水(こすい)の浦のずるい赤猫が娘に化けて寄ってきて、かりたひしゃくで船に水をいっぱい入れて沈めてしまうという話を聞いたのを思い出しました。あぶなかったと思いながら八兵衛はひしゃくの底を抜き、赤猫が化けた娘に渡してさっと船から逃げました。 娘は船に飛び乗り、すぐ海の水をいっぱい船に入れようとひしゃくでくみ続けましたが、底が抜けているのに気づいて怒り狂い、美しい娘の姿だったのがとうとう恐ろしい赤猫の正体を現しました。赤猫が真っ赤な口をあけてギャオ-とわめきたてるのを、八兵衛さんが茂みから息をころして見ていると、あきらめて帰っていきました。 それからというもの、沼島(ぬしま)の人は船に底の抜けたひしゃくを持っていて、海の難所を通るときにひしゃくを海に投げ入れ、難にあわないおまじないをするようになりました。また、沼島には海坊主(おんぼうず)という怪物もいて、それを見て熱を出し亡くなった人もいるということです。

夜中に武左衛門(ぶざえもん)の名を呼ぶ声がしてふとまくら元を見ると、白い髪を長く垂らした老人が座っていて悲しそうな顔で言いました。明日お殿様がこの辺りの山で狩をするので、2匹の子狐(ぎつね)を1日だけかくまってほしい。実は自分は母狐なのだと明かしました。子狐を思う心にうたれた武左衛門は引き受けることを約束し、翌朝母狐がつれて来た2匹の子狐を裏の離れ屋敷にかくして、子狐と遊んだり食べ物をやったりしてぶじ1日を過ごしました。夜になり、母狐は子狐を連れて帰っていきました。 ある日、武左衛門は山で枝ぶりのよい松の木を見つけたので持ち帰ろうと、松の根に鍬(くわ)を入れたときに、蛇(へび)の首を切ってしまったのです。蛇を殺すとたたるので、大変なことをしたと思い草の中を探しましたが、首はどこにも見つかりませんでした。その夜あの母狐がまくら元に立ち、首を切られた蛇がうらんでいてかたきうちのために水がめに入っているから水を飲んではいけない、と武左衛門に忠告しました。そして、田の近くに水がいくらでも湧き出る場所があるからそこを掘るようにと教えました。すべて狐の言ったとおりで、八兵衛がこんこんと湧き出る水を飲んでいると、水にうつっている母狐が「子狐を助けてもらってありがとう」と礼を言いました。武左衛門は、門先に祠(ほこら)を建て、稲荷(いなり)大明神をお迎えして長くお祭りしたということです。

賀集(かしゅう)の大王の森に住んでいるお松という雌(めす)の狸は、魚屋の増さんが魚の入ったせいろをかついでやってくるのをじっと待ちかまえていました。そんなこととはつゆ知らぬ増さんはいつもの道とは反対に曲がり、天王の森をグルグルまわりはじめました。今日は家までの道がなぜか遠いなぁと思っていると、田で仕事をしている人が「お松さんにやられとるな」といって増さんの肩をドーンとたたいたので、初めて増さんはだまされていたのに気がついたのでした。 これを見ていた、南辺寺の治兵衛(じへえ)狸は、お松つぁんに化けくらべを申し込みました。治兵衛は、若い娘ならだれでも飛びついていきそうな前髪姿の若殿に化けました。お松はお姫様になろうと念には念を入れてお化粧(けしょう)を始め、あまりに念を入れすぎてとうとう夜が明けてしまいました。 この話を聞いた人間たちは、間に合わないときに「天王のお松ほどひまがかかるのう」「お松つぁんの嫁入りで遅うなって」などど言うそうです。プリプリしていた人も、こういわれると笑い出してしまうんですって。

阿万(あま)城主郷丹後守重朝(ごうたんごのかみしげとも)は、沼島(ぬしま)に勢力をはっていた梶原氏を攻め滅ぼそうとしている矢先、反対に梶原氏に阿万城を攻めたてられました。重朝の家来はちりぢりになり、重朝は阿万の正福寺(しょうふくじ)に駆け込んみました。しかし了海和尚(りょうかいおしょう)が、ここは安全ではないから福良(ふくら)まで逃げたほうがいいと言い、福良まで逃げてきた重朝は村人にお金を渡し、敵が探しにきても絶対に黙っていてくれと頼み、村人も絶対知らせないと約束をしました。 郷殿を探す梶原氏は福良までやってきて、城主らしき人が来なかったかと村人にたずねました。答えにつまった村人は大枚のお金をにぎらされ、つい重朝をかくまっていることをしゃべってしまいました。重朝は約束をやぶって話してしまった村人に恨みをいいながら、敵の手にかかるは恥と切腹して果ててしまいました。その後、阿万城主のたたりか、村に悪病がはやり村人は苦しみだしました。そこで村人たちは郷殿さんを祭る社を建ててねんごろに供養し、悪病もなくなったということです。

播磨の国(はりまのくに)から朝夕淡路をながめていた聖徳太子(しょうとくたいし)は、弟子を連れて、淡路島に遊びにこられました。小さく見えていた淡路島が思いのほか大きいことにびっくりなさり、あまりに美しい島なので福良のはしまで来ました。せっかくなので有名な鳴門(なると)の渦潮(うずしお)を見て帰ることにし、すばらしい景観に見とれていた聖徳太子は、波間に木がただよっているのを発見しました。拾い上げてみると、釈仙壇(しゃくせんだん)というめずらしい香木だったので二月堂のご本尊にちょうどよいと考え、それに十一面観音像を刻んでお祭りしました。播磨国によく来ていた聖徳太子は、淡路の国や四国など、その道々その地の人々に仏教のありがたさを教えました。仏像を作り、お寺を建て、仏教を広め、世の平和と人々の幸せを祈られたのです。

御留野(おとめの)にはたくさんの鶴(つる)がとんできていました。御留野の中の鳥はどんな小鳥であっても絶対に取ってはならないとう厳しい決まりがありました。ところが、1度でいいから鶴の肉を食べてみたいと思った栄左衛門は、1羽ぐらいよいだろうと鶴を射殺してしまったのです。いざ鶴を前にすると、事のおそろしさに良心を責め続け、耐え切れず妻のオトクに打ち明けました。妻は驚き涙しましたが、殺した鶴は生き返るわけもなくどうにも取り返しがつきませんでした。 このことはだれも知らないと思っていたのに、栄左衛門は役人に捕まって問いつめられ、とうとう御留野での出来事を正直に話した栄左衛門は、一生の間所払いを命ぜられて淡路から追放されてしまいました。 オトクは栄左衛門の無事を願って1日も休むことなく南辺寺の地蔵様にお祈りを続けました。そのお地蔵様は、淡路に流された淳仁天皇の守り仏だといわれます。ある日、見知らぬお遍路(へんろ)さんが、淡路の国の栄左衛門とは出雲の国の宿で会い、大変元気だったと教えてくれました。オトクは喜び、武士の世の中がなくなり明治になってから、お遍路さんに聞いた道順に栄左衛門をたずね歩いて、播磨の寺々を回っていた栄左衛門と再会することができたのです。30年ぶりに出会った2人は、100万回も光明真言を唱(とな)えてお礼参りを続けました。栄左衛門の娘が父のために建てた供養塔は今も残っています。

ものすごい地震が起き、足下がグラグラゆれ雷が1度に何十も落ちたような音がして、弥平(やへい)じいさんは気を失いました。やっと気のついた弥平じいさんに、みんながほっとしたとき、こんどは村の若者の吉助がまっ青になってかけてきて、鳴門の潮が干上がってしまったというのです。まさか、と村人たちは鳴門海峡の水を確かめようと門崎(とざき)に走ると、ほんとうに水はなくなっていました。人々はあまりのおそろしさにその場にへたりこみ、ふるえがとまりません。水のなくなった海を見ていると、海の底にあった大岩の上に怪物があらわれました。周(まわ)りが30メートルもありそうな石太鼓(いしだいこ)が大岩の上にのっかっています。鳴門の大渦のものすごい音は、この太鼓が鳴り響いていたのです。太鼓の周りの胴は青石、両面は水牛の皮で作られ、渦の模様(もよう)がはっきり出ています。これが鳴門の主で、さわるとたたりがあるというので誰も近寄らなかったのですが、ひとりの武士が罰などあたるはずがないと言って、福良のお寺で借りてきた太い撞木(しゅもく)でその石太鼓をたたきました。耳のこまくがさけそうな音とともに門崎の山がくずれ落ち岩はふっとび、鳴門の底から潮がふき出て、みるまに人びとは全部海にのまれ、石太鼓も潮にのまれて行方(ゆくえ)が分からなくなってしまいました。これは、630年ほど前のできごとだそうです。

くぐすが渕(ふち)におおぐちな(大蛇)がいて、朝になると馬が食べられてしまっていたり、芋(いも)畑をのたうちまわって荒らされたりと、村人たちを困らせていました。村人たちは領主の船越左衛門定氏(ふなこしさえもんさだうじ)に大蛇を退治してほしいとお願いにいき、定氏は必ず退治してあげようと言って倭文(しとおり)八幡宮に7日間こもり、一心にお祈りを続けました。 いよいよ大蛇退治をしに、定氏は家来を連れてくぐすが渕にやってきました。大声で渕の主を呼ぶと、小さい蛇が出てきて池の水面をぐるぐるまわり、本物の大蛇の正体を見せろと叫ぶと、池の水面がもり上がり大波が立ち、大渦になってまわりだしました。空も急にかきくもり大風が吹きはじめ、小さい蛇は消えて、天地がひっくり返るほどの大音とともに大蛇がぬうっと姿をあらわしました。腰をぬかすほど大きく、長さ30メートル太さ2メートルもある大蛇です。定氏が満身の力をふりしぼり矢をはなつと、のどの奥の方へと突きささりました。すると地震・雷・台風が1度にきたように荒れ、定氏の乗っていた馬はあばれて走り出し、大蛇が大きく口をあけ火を吹きながら追いかけてきます。定氏は近くの家に逃げこみ、大蛇は窓の横の大楠(おおくす)に登って中の気配をうかがっています。窓をあけ、大蛇ののど元めがけ2発目の矢をはなつと、はーっと毒気をはきながら大楠の上で息絶えました。定氏はそのときの蛇の毒気に当たって2日間もだえ苦しんで亡くなり、村人は泣きながら定氏のおとむらいをすませました。そして大蛇を切りきざんで埋めようとしましたが、途中でかわいそうになり安住寺の蛇渕の谷底へ運んでいきました。大蛇が登っていた大楠も毒気にあたり枯れてしまいましたが、六角井戸の枠にして残され、その井戸をうたったまりつき歌は今も古老にうたわれています。

中筋村大丸(なかすじむらだいまる)では、毎晩のように火事が起きていました。半鐘(はんしょう)がはげしく鳴らされ、火消しの組の人たちが消火にあたります。なぜこんなに頻繁(ひんぱん)に火事が起こるのか誰も心当たりがなく、20件ほどの村で既に13件も焼けてしまっていました。中には誰かがつけ火をしているのではないかと思うものや、狸か狐がついているのではないか、いや、神さんに悪いことをした罰だと言う人もいました。 ある雨の日にみんなで集まって、どうすれば火事がなくなるかを相談しました。ある村人が、京都に火の神様がいらっしゃると聞いたことがありそれは火ぶせの神様だというので、村人たちはすぐに神さんの火をもらってきて祭ろうと決めました。1番年をとったおじいさんが、火を絶やさずに持って帰るには火縄(ひなわ)に火をつけるのがよいと言って、布切れとわらををより合わせて長い長い縄を作りました。 火縄を持つ人たちは、白装束の姿で京都の目ざすお宮さんにたどり着き、わけを話しました。神主さんに神前でつけてもらった火を消さないように気をつけながら大丸まで火を運んで帰り、火をしずめる神様として祠の中にお祭りすると、1度も火事はおこらなくなったということです。火を鎮(しず)める神様を「火鎮」と書き、「かっちん様」とよんで今でも年に2回ここに集まってお祭りを続けています。

川底を掘りおこす作業をしていた五平さんは、鍬の先に何かがあたったので、音のしたところを掘り出してみました。驚いたことにお校に彫った不動様がでてきたのできれいに洗い、長田(ながた)の観音寺(かんのんじ)へ持っていきました。お寺さんもびっくり、すぐ洗って長いこと川底にいたお不動様を一心に拝み続けました。あるとき、高野山(こうやさん)からえらいお坊さんが観音寺の近くの平等寺(びょうどうじ)にいらっしゃったのでお不動様を見てもらったところ、弘法大師(こうぼうだいし)がお作りになったお不動様だとわかり、てあつく供養(くよう)をしました。みんなで回向(えこう)をした夜、弥平さんは南に頭を向け足を床(とこ)の方に向けて寝たはずが、朝目を覚ますと床の方に頭が向いているので驚きました。 20人みんなが知らないあいだに寝返り、くるっと向きが変わっていた、といううわさがだんだん広まり、物ずきな人が4、5人集まってお不動様に足を向けて寝たところ、朝起きると頭の向きがうわさどおり変わっていました。それから、この不思議な「枕返しのお不動様」をありがたがってお参りする人が遠方からもきているそうです。

安住寺の村は小作が多く、食べるのにも困るほどでした。じいさまとばあさまの田は、稲が虫にやられ枯れてしまい、今年も年貢が払えそうにないのですっかり困っていました。じいさまは声をひそめ、安住寺の薬師様を売ってそのお金で年貢を払おうと思っている、と打ち明けました。ばあさまはびっくりしてとめたのですが、のたれ死にするよりは…というじいさまのせっぱつまった話に納得するほかありませんでした。 ある夜、ばあさまに見張りをさせ、安住寺の本堂から薬師様を盗み出したじいさまは、薬師様に謝りながらこっとう屋に売り、そのお金でたまっていた年貢を払いました。北方(きたかた)のお坊様がこの薬師様を買って持って帰ったところ、病気になって寝込んでしまい手当てをしてもよくなりません。薬師様が怒っているのだということで、高野山のお寺で預ってもらうことにしました。 それから夜中になると、寝ているお坊様の枕元に薬師様があらわれて「安住寺へ帰りたい」と言い続け、また「我は淡路国安住寺の本尊である」と言ったので、高野山のお坊様はびっくりして、すぐ安住寺に薬師様をお返しになったということです。 それから300年余りおまつりされているが、ある年の台風で本堂はつぶされたときも、薬師様はかすり傷1つ負いませんでした。現在も千体地蔵と共に本堂におまつりされています。

出演:濱岡きみこ(郷土史家)旭堂南陵(講談師)

場所:野の花工房

あわじのむかしばなしを動画で見られるよ、4つのなから選んでね

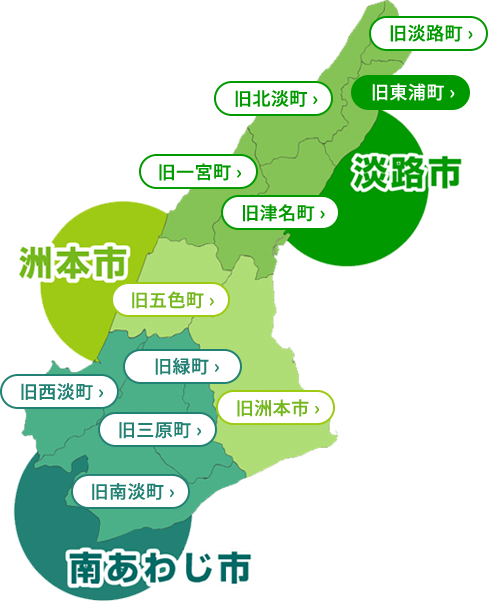

「札場のおまん狸」伝承地:淡路市(旧一宮町)

「叶堂観音の釣鐘」伝承地:南あわじ市(旧西淡町)

「狐の恩返し」伝承地:南あわじ市(旧南淡町)

「芝右衛門狸」伝承地:洲本市(旧洲本市)

淡路島は、周囲が海に囲まれ、気候温暖な瀬戸内の島国で古くより海・山里の産物に恵まれました。そのため「御食国(みけつくに)」として天皇の食料を淡路の海人が運び、献上をしてきました。 これらにまつわる話も数多く『記・紀』にも記されている通りです。 海国淡路は明石・紀淡・鳴門の三海峡があり、これらは畿内へ入るのど首にも当り、それらに関する物語にも目を見張るものがあります。など国生み物語など神話と共に数多くの昔話が語り継いでこられました。これらを聞き歩いているとまさに文化遺産の豊庫だと思うようになりました。真っ黒にくすんだ太い大黒柱にもたれ藁(わら)仕事をしていた手を休めて語り聞かせてくれる古老です。笑おうが、どう語ろうがビクともしない額の深い溝に見入りながらメモをとり続けて参りました。古老の祈り、願い、孫や子の代までを案じる心のぬくもり、祀り続ける民間信仰の路傍の石仏。 「書いといてくれえや」私は一心に歩き続けています。発表した昔話は一〇〇〇話を超え、野帳にもそれくらい残っています。 知らぬまに六十年は、とうに過ぎました。今は採集を続けながら書き、機会のあるごとに語り続けています。足許の狸や狐話に児童だけなく施設の人も目を輝やかします。目の色を変える聞き手に夢中になって語ります。現在の世相を少しでも明るくするためにと願いながら伝承文化の記録、語りの行脚を続けていきます。

郷土史家 濱岡きみ子