企画展示

現実の場所でありながら、歌人たちのことばによって作り出された幻想の空間と重なり合う「歌枕」

数々の名歌に詠まれた歌枕としての「須磨・明石」を旅してみませんか

文学作品に出てくる地名を「歌枕」と呼ぶことがある。和歌だけではなく、小説や絵画、映像などの芸術作品のなかに描かれたり、評判を聞いたりする土地に対するあこがれ、一度はそこに行ってみたいというような気持ちはいつの時代にもあるのではないだろうか。歌枕とは、平安時代以降の人々にとって、和歌によって知るあこがれの地のことをいう。もちろん、端的に言えば、歌枕は「和歌」の中に詠まれた地名のことである。しかし、ただそれだけではなく、必ず「あの」和歌に「あのように」詠まれた「あそこ」という思い入れを持って想像される場所であることが歌枕の条件である。

万葉の歌人たちが旅に出る時、海路をたどって浦々を過ぎ、明石海峡をこえて西へゆく。「塩焼く海人(あま)」の住む鄙(ひな)の地を、彼らは遠く都を離れるという旅情のなかで和歌に詠んだ。

「ほのぼのと明石の浦の」の歌は最上の名歌と歌学書に記され、人麿崇拝とともに愛誦されていく。また都を去ることを余儀なくされた在原行平は、蟄居先に須磨の地を選んだという。行平の和歌は伝説となって、後代の歌にも影響を与えていくが、「須磨の海人」として歌われてきた、海浜労働者のように、わびしい生活にみずから涙を流している貴族の姿は、『源氏物語』のなかで光源氏の流離譚として、「須磨」「明石」の巻に詳しく描かれることとなる。『源氏物語』が愛読される中では、和歌の影響も大きい。「須磨の関」を詠む源兼昌歌が、「淡路島かよふ千鳥の」と詠まれ、『百人一首』に選ばれたこともそのひとつであろう。

歌枕となる地名は、和歌の中で掛詞として使われることも多いのであるが、「恋をのみすま」「月影のあかし」などとも詠まれた「須磨・明石」は、和歌に詠みつがれ、後世の歌人や俳人が訪れたいと願う、あこがれの地となったのである。

神戸市須磨区須磨海岸。

JR須磨駅下車、東西各約2キロメートル。

能で有名な松風・村雨を祀(まつ)る堂。

神戸市須磨区御幸町4丁目。

市バス「村雨堂」下車すぐ。

須磨の関跡と伝える所。

神戸市須磨区関守町2丁目。

須磨駅から徒歩約10分。

「蝸牛(かたつむり)角(つの)ふりわけよ須磨明石」の句碑。

須磨浦公園ロープウエー乗り場の西。

山陽電鉄「須磨浦公園」駅下車 。

地元では「人丸神社」と呼ぶ。

明石市人丸町。天文学科学館の北。

山陽電鉄「人丸前」駅下車。

「蛸壺(たこつぼ)やはかなき夢を夏の月」の句碑。

柿本神社 楼門前。

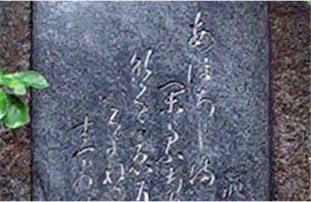

『万葉集』巻三の「天ざかるひなのながちゆ

恋くれば 明石のとよりやまとしまみゆ」の歌碑。

歌人、書家として有名な

尾上紫舟(1876年~1957年)の名筆。

柿本神社境内。

明治の神仏分離までは柿本神社と一体。

室町時代の歌僧頓阿の作と伝える人麿木像をはじめ、

人麿関係の文化財を多く所蔵している。

柿本神社の西隣。

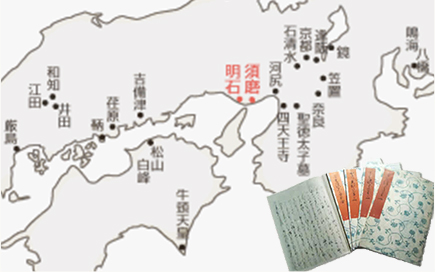

『万葉集』の和歌が詠まれた飛鳥・奈良時代は、国の制度が整えられていった時代でもある。『日本書紀』は大化二年(六四六)正月に改新の詔(みことのり)が発せられたと記す。そこには律令に定められる畿内(山城・摂津・河内・和泉・大和)、七道の行政区のうちの「畿内(うちつくに)」の範囲が記されており、「西は赤石(あかし)の櫛淵(くしふち)より以来」とみえる。つまり明石以西は山陽道、都人からは「天離る鄙(あまさかるひな)」とうたわれる所となる。播磨国明石郡は現在須磨浦公園の中を流れる境川以西で、塩屋・垂水も含まれていた。『万葉集』に「明石門(あかしのと)」と詠まれる明石海峡はまた「海神が(伊予と明石の間に)淡路島を置いて、明石の瀬戸から夕方には潮を満たし、明け方には引き潮にする」(巻三・三八八)と詠まれている。

摂津国八部(やたべ)郡の須磨は明石に隣接し、あたりは塩屋という地名が残るように「塩焼き」が盛んであったという。『延喜式』には、令制で各国に設置された官人のための宿場である駅(うまつぎ)が記されており、そこに山陽道の播磨国明石などとともに、摂津国の三駅の中に須磨の名が見える。

須磨の海人の塩焼き衣の藤衣間遠にしあればいまだ着馴れず(巻三・四一三)

須麻乃海人之 塩焼衣乃 藤服 間遠之有者 未著穢

大網公人主(おほよさみのきみひとぬし)

須磨の海人が塩焼きに着る藤衣は、織り目が荒いのでごわごわと、まだ着馴れることがないよ。

海人の作業着は藤の蔓の繊維から作った粗末な衣で、肌になじまない。そのように通い始めて日の浅い、会うことが間遠な恋人とは、まだなれ親しんでいないという。宴席で吟唱された和歌である。

須磨の海人の塩焼き衣のなれなばか一日も君を忘れては思はむ(巻六・九四七)

為間乃海人之 塩焼衣乃 奈礼名者香 一日母君乎 忘而将念

山部赤人

須磨の海人の塩焼き衣が着古されて肌に添うように、あなたに慣れ親しんだならば、一日でもあなたを忘れるでしょうか。

赤人が播磨から阪神地方の海岸を旅して詠んだ歌の中の一首。塩焼き衣は激しい労働に着古されるが、着慣れた衣は肌になじんでぴったりと添う。そのようにあなたと打ち解けたならば、という。相手を「君」と呼ぶのは女性の立場からの歌で、赤人が代作したものと言われる。

須磨人の海辺常去らず焼く塩の辛き恋をも我はするかも(巻十七・三九三二)

須麻比等乃 海辺都祢佐良受 夜久之保能 可良吉恋乎母 安礼波須流香物

平群氏女郎(へぐりうじのいらつめ)

須磨人が海辺を離れることなく焼く塩のように、からい恋でもわたしはするのですよ。

平群氏女郎が大伴家持に贈った歌十二首の中の一首。「焼く塩の」までは、「からい」を言うための序で、「からい恋」は、つらく、苦しい恋をいう。

燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(巻三・二五四)

留火之 明大門尓 入日哉 榜将別 家当不見

柿本人麻呂

船が、明石海峡にさしかかる日には、大和からも漕ぎ別れるだろう、家のあたりも見えなくなって。

柿本人麻呂が旅をした時の歌。「燈火の」は明石の枕詞であるが、燈火は明るい、その「明石」という気持ち。家から離れて西へ向かう旅で、明石は大和の山々が見える西端と考えられていたのである。

天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ(巻三・二五五)

天離 夷之長道従 恋来者 自明門 倭嶋見

柿本人麻呂

はるかな鄙から長い道のりを恋しく思いながら来ると、明石海峡から大和の山々が見える。

「長道ゆ」は長い道を通って。「大和島」は故郷のある、水面を隔てて眺めた陸地をいう。西から故郷へ、向かって帰る時の歌。

見渡せば明石の浦に燭す火のほにそ出でぬる妹に恋ふらく(巻三・三二六)

見渡者 明石之浦尓 焼火乃 保尓曽出流 妹尓恋久

門部王(かどべのおほきみ)

明石の浦をはるかに見れば、漁火が見える。その火のように、はっきりと目立つようになったのだ、我妹子を思っていることが。

門辺王が難波で、明石の漁火の燈火を見て詠んだ歌。当時は暗夜ということもあって、遠く明石の浦の漁火が見えたのである。「ほにいづ」ははっきりと表面に現れること。

粟島に漕ぎ渡らむと思へども明石の門波いまだ騒けり(巻七・一二〇七)

粟嶋尓 許枳将渡等 思鞆 赤石門浪 未佐和来

粟島に漕ぎ渡ろうと思っているのに、明石海峡の波はまだ静まらないのだ。

粟島は現在地は未詳であるが、他の和歌から淡路島の西側と推定される。明石海峡を西へ行く船は海流が西流する満潮を待った。潮流は激しく、それに逆らう航行は苦しい。

『万葉集』巻三(二四九-二五六)には人麿の羇旅歌が収められている。同時の作ではないとも、披露のおりに八首構成に脚色されたともいわれるが、「三津の崎」から船出し、「敏馬(みぬめ)」や淡路島の「野島崎」・「飼飯(けい)の海」、明石市の「藤江の浦」や加古川の「印南野」・「加古の島」などの風景を詠む。なかでも二五五番歌「天離(あまざか)る鄙(ひな)の長道(ながち)ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ」は〈一本に云ふ、「家のあたり見ゆ」(ある本には「家の辺りが見える」と言う)〉という異伝が、巻十五にも三六〇八番歌として載せられ、同じく「明石大門」を詠む二五五番歌とともに、畿内から出た最初の地、明石が旅人に強く意識されたことを示している。

平安時代に「歌枕」といえば、『能因歌枕』という書物が現存するように、歌語を解説する書物と、そこに取り上げられた歌詞・枕詞・歌材などのことをさした。その一部として地名も取り上げられていたのである。それが『五大集歌枕』のように、名所が詠まれた和歌だけを抜書きする書物がつぎつぎと現れ、歌学書は、名所歌枕として、各国の地を列挙するようになる。歌枕といえば歌の名所をさすようになるのである。名所歌枕は、都を離れることの少ない貴族にとって、和歌によって知る場所であるので、逆に訪れることのない地方でも、和歌に詠まれていった。鴨長明の『無名抄』は「その所の名によりて、歌の姿をかざるべし」という俊恵の言葉を伝える。歌枕によって、歌の表現効果を高めたのである。

須磨の関は、清少納言の『枕草子』に「関は逢坂、須磨の関」とあげられている。すでに歌枕として捉えられた著名な関であったことがわかるが、それが平安時代後期に廃止されたことは、「須磨の関屋の板びさし」が荒れて、まばらであると詠まれた和歌(千載集・四九九)などから推測される。

要所に設置された関のうち、明石浦あたりには、摂津の船の関所が置かれていたようだ(関市令・令義解)。『竹取物語』のなかで、龍の頸の玉を求められた大伴大納言が、筑紫の海に漕ぎ出して暴風にあい、「播磨の明石の浜」に漂着し、松原に降ろされたとある。明石漂着は、畿内に近づいたことを示しているのだろう。また菅原道真は、昌泰四年(九〇一)、太宰府に左遷される時に明石駅を通り、駅長が驚くのを見て「駅長莫レ驚時変改 一栄一落是春秋」(駅長驚くことなかれ、時の変改(へんがい)を一栄一落(いちえいいちらく)はこれ春秋(しゅんじゅう)と詩を贈った(菅家後集)。これは『大鏡』にも記され、『源氏物語』にも「駅(むまや)の長(をさ)に、くし(口詩)とらする人もありけるを」と引かれている。以降も、道真と同じように筑紫国太宰府へ配流された藤原伊周(これちか)が、最初の配流地、播磨国で須磨・明石を詠む悲嘆の歌を残している

須磨のあまの塩やく煙風をいたみ思はぬ方にたなびきにけり(恋四・七〇八)

読み人しらず

須磨の海人が塩をとるために藻塩(もしお)を焼く煙は、風がひどいので、思いがけない方向にたなびいていく。そのようにあの人の思いも思いがけない人になびいてしまったことです。

海岸で塩を焼く海人の姿は、いろいろな地名を入れ換えて伝承されており、この歌は「伊勢のあまの」とも伝えられる。『伊勢物語』はこれを愛し合っていた女の変心を嘆く男の歌にしている。

すまのあまのしほやき衣をさをあらみまどほにあれや君がきまさぬ(恋五・七五八)

読み人しらず

須磨の海人が塩焼きに着る衣は、筬(おさ)の使い方が荒いので縦糸と横糸が離れてしまっている。そんなすき間があるせいでしょうか、あなたはいらっしゃらないことです。

「をさ(筬)」は織物をする時に横糸をつめる竹製の道具。海人の粗末な衣が、粗く織られているように、あなたと間に距離があるという。『万葉集』第三の四一三番に類歌がある。

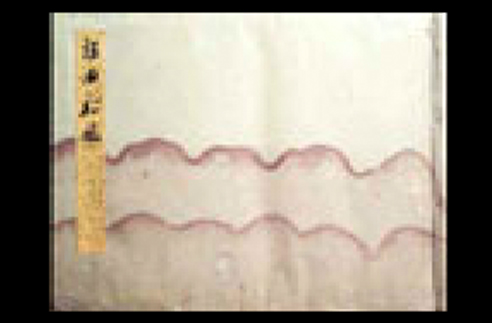

古今和歌集 貞応2年本 江戸時代前期書写(個人蔵)

藤原定家(1162年~1241年)は、生涯に少なくとも17回も『古今集』を書写しているが、貞応2年(1223)書写本は、二条家で尊重されたので、もっとも多く書写され、流布本となった。該本は江戸時代前期の書写本。

わくらばにとふ人あらば須磨の浦に藻塩垂れつつわぶと答へよ(雑下・九六二)

在原行平

たまたま私のことを問い聞く人があれば、須磨の浦で藻塩を垂れるように、涙をこぼしながら、つらい毎日を送っていると答えてください。

詞書に「田村御時」(文徳天皇の時代)に「事にあたりて」(事件に関連して)須磨に籠ったとあるが、行平が流罪になった記録はなく、みずから蟄居したものか。都にいる人に贈った歌である。「わくらばに」はめったにないことに。「藻塩垂れ」は海人が塩を取るために扱う、海水のしたたる藻をいうが、涙を流す意の「塩垂る」を掛けている。

八代集抄 天和2年刊(個人蔵)

北村季吟が書いた『古今集』から『新古今集』までの八集の注釈書。『古今集』の注は室町時代の『古今栄雅抄(※)』の影響が強い。

※『古今栄雅抄』『古今集』の注釈書。栄雅という法名をもつ飛鳥井雅親(あすかい まさちか、1417~1490)の著とされていたが、栄雅の講義を聞いた玉信という僧が書いたものであることが近年わかった。江戸時代前期の延宝2年(1674)に刊行され大いに普及した。

ほのぼのと明石の浦の朝霧に島がくれ行く舟をしぞ思ふ(羇旅・四〇九)

読み人しらず

ほのぼのと明けゆく明石の浦の朝霧の中に、島に隠れていく舟をしみじみと思って見ることです。

「ほのぼのと明石」は「ほのかにあけゆく」と「明石の浦」を掛けていう。島に隠れ行く舟を朝霧が包む景を、しみじみと思いながら見ているのである。この読み人しらず歌には、歌のあとに「ある人が言うには、(これは)柿本人麿の歌である」という左注がついている。実在の人麻呂の歌ではないが、左注が信じられ、平安時代以降その評価は高い。藤原公任は秀歌撰の『和歌九品(わかくほん)』にランクづけして和歌を選んだなかでもこれを「上品上」の最高位に選び入れ、以来、秀歌撰や歌学書のあげる名歌のなかでこれが「心も詞も優れた歌」とされた。

平安時代の前期(八〇〇-九〇〇頃)、既に『万葉集』に見られる柿本人麿の実像は大きく変貌していたが、西暦一〇〇四年頃に成立した『拾遺和歌集』では、人麿が中国へ渡った時の和歌が載せられている。また元永元年(一一一八)に藤原顕季邸で行われた歌会では、人麿の面影の前に数々の供え物をしてお祀(まつ)りする「人麿影供(ひとまろえいぐ)」が行われたが、鎌倉時代になると、人麿は住吉明神の化身(けしん)であったとか、聖武天皇と同一人物であったとか、人麿が化身して在原業平になったのだというような説話が作られていった。

しかし、平安時代から鎌倉・室町時代までの人麿の神格化は、和歌とのつながりの中での神格化であったが、江戸時代になると、明石市や島根県益田市に柿本神社や柿本寺(月照寺)が作られ、たとえば「火とまる」の語呂合せで火災防止の神となったり、「人うまる」の語呂合せで安産の神となったり、文武・聖武・平城の三帝に仕えたという三つの伝承を一つにまとめて、人麿が百数十年も生きたと考え、長寿の神として崇敬されるようにもなったのである。

紫式部によって、十一世紀初頭に書かれた五十四帖の物語は、光源氏の栄光と苦悩の生涯と、源氏亡き後の物語からなる。それまで物語とは、世間話や昔話であり、現存しない多くの物語については、そらごとであり、女がつれづれを慰めるためのものであるという認識があった。ところが『源氏物語』は、当時盛んになっていく女流による日記文学、『蜻蛉日記』などとともに、人間の内面性を克明に描き出した優れた作品となり、作者の名を世に残した。

『源氏物語』は、『古今集』によって確立した和歌的表現を多く利用していることでも知られる。登場人物が詠む和歌だけではなく、引歌(ひきうた)として文中に引用される和歌も多く、自然表現や心情表現にも歌語や和歌的な表現技法が用いられているという。歌枕の須磨や明石、住吉、逢坂の関などを中心に構想された「須磨」「明石」「澪標(みおつくし)」「関屋」などの巻があるのも当然の事といえよう。

光源氏のモデルといわれる人物は、源高明をはじめ幾人もあげられるが、そのなかに、須磨に籠居したと『古今集』詞書に記される在原行平がいる。物語中にも、(みずから須磨に隠遁した源氏が)「おはすべき所は、行平の中納言の藻塩たれつつわびける家居近きわたりなりけり」と記されている。須磨で寂しい日々を送るなか、夢告をうけた明石入道に導かれ、明石に移った源氏が入道の娘に出会うという展開の二帖を、「須磨」「明石」と呼ぶ。帰京後、源氏が斎宮女御のために絵合の場に物語絵などをさし出す場面で、自身の須磨・明石での絵日記が「かの須磨明石の二巻」と書かれている。また『源氏物語』とほぼ同時期に成立した『拾遺集』の「白浪はたてど衣にかさならず明石も須磨もおのがうらうら」(雑上・四七七)が人麿歌として有名になり、『栄花物語』で藤原伊周の配流の場面に引用されることもあって、須磨・明石は並び称されるようになっていく。

おはすべき所は、行平の中納言の、藻塩たれつつわびける家ゐ近きわたりなりけり。海づらはやや入りて、あはれにすごげなる山中なり。垣のさまよりはじめてめづらかに見たまふ。茅屋(かやや)ども、葦ふける廊めく屋など、をかしうしつらひなしたり。所につけたる御住まひ、やう変りて、かかるをりならずは、をかしうもありなましと、昔の御心のすさび思(おぼ)し出づ。

源氏の君がお住まいになるはずの所は、行平の中納言が「藻塩たれつつわぶ」と住まわれた家居の近くであった。海岸からは少し奥まって、身にしむように物さびしげな山の中である。垣根のさまをはじめとして、茅葺きの建物や葦を葺いた廊に似た建物など趣きがあるようにしつらえてある。場所柄にふさわしいお住まいは、風情があって、籠居という場合でなかったなら、おもしろいとも思うだろうと、昔の心まかせの遊びで出会った、夕顔の家や、常陸宮邸などをお思い出しになる。

須磨には、いとど心づくしの秋風に、海はすこし遠けれど、行平の中納言の、関吹き越ゆると言ひけん浦波、夜々はげにいと近く聞こえて、またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。御前にいと人少なにて、うち休みわたれるに、独り目をさまして、枕をそばだてて四方の嵐を聞きたまふに、波ただここもとに立ちくる心地して、涙落つともおぼえぬに枕浮くばかりになりにけり。

須磨には「心づくしの秋」と歌に詠まれた、いっそう物思いをさせる秋の風が吹いて、海は少し離れているけれど、行平の中納言が「関吹き越ゆる」と詠んだ、須磨の浦風に立つ波が夜にはごく近くに聞えて、またとなく哀れなものは、こういう所の秋なのである。源氏の君の御前には人が少なくて、みな寝静まっているなかで、君はひとり目を覚まして、枕から頭をもたげて、四方から吹く激しい風の音を聞いておられると、波がすぐここまで打ち寄せてくるような気がして、涙がこぼれているとも思われないのに、枕が浮くくらいに泣かれてしまうのである。

月いと明かうさし入りて、はかなき旅の御座所(おましどころ)は奥まで隈(くま)なし。床の上に、夜深き空も見ゆ。入り方の月影すごく見ゆるに、「ただ是れ西に行くなり」と、独りごちたまひて、

(源氏)いづかたの雲路にわれもまよひなむ月の見るらむこともはづかしと独りごちたまひて、例のまどろまれぬ暁の空に、千鳥いとあはれに鳴く。

(源氏)友千鳥もろ声に鳴くあかつきはひとり寝ざめの床もたのもしまた起きたる人もなければ、かへすがへす独りごちて臥したまへり。

月はたいそう明るくさし込んで、かりそめの旅の御座所は奥まで暗い所がない。床の上には、夜更けの空も見える。入り方の月影が物寂しく見えるので、「ただこれ西へ行くなり」と、道真の詩句を独り言におっしゃって、 月はただまっすぐに西に行くのに、これから私は道真のように、いったいどこの雲の中でさまようのであろう。迷う私を見て月がどう思うのか、はずかしいことだ。例のように、まどろむこともできずに明かす暁の空に、千鳥がたいそう哀れ深く鳴いている。群れをなす千鳥が声を合せて鳴く明け方は、ひとり寝の床で目覚めて泣く私も、心強く思われることだ。ほかに起きている人もいないので、繰返し繰返し、一人口ずさんで、横になっておられる。

のどやかなる夕月夜に、海の上曇りなく見えわたれるも、住み馴れたまひし古里の池水に、思ひまがへられたまふに、言はむ方なく恋しきこと、いづ方となく行く方なき心地したまひて、ただ目の前に見やらるるは、淡路島なりけり。「あはとはるかに」などのたまひて、(源氏)あはと見る淡路の島のあはれさへ残るくまなく澄める夜の月久しう手ふれたまはぬ琴を、袋より取り出でたまひて、はかなく掻き鳴らしたまへる御さまを、見たてまつる人もやすからずあはれに悲しう思ひあへり。

おだやかな夏の夕月が美しい夜に、海上が曇りなく見わたされるのが、住み慣れなさった京の池水のようにまちがえられるにつけ、どうしようもなく恋しい気持ちが、どこへということなく、行方も知れない気になられてしまうのだが、目の前にみえるのは、ただ淡路島なのである。「あはとはるかに見し月の」という歌など口ずさまれて、

あれはと見る、淡路の島の情趣までも、残る所なく照らし出す今宵の月であるよ。

久しく手をお触れにならなかった琴を、袋から取り出しなさって、それとなく掻き鳴らされる源氏の君のお姿を、側で拝見する供人達も心高ぶり、せつなく悲しく思った。

例の風出で来て、飛ぶやうに明石に着きたまひぬ。ただ這ひ渡るほどに、片時の間と言へど、なほあやしきまで見ゆる風の心なり。 浜のさま、げにいと心ことなり。人しげう見ゆるのみなむ、御願ひに背きける。入道の領じ占めたる所どころ、海のつらにも山隠れにも、時々につけて、興をさかすべき渚の苫屋、行ひをして後の世のことを思ひすましつべき山水のつらに、いかめしき堂を立てて三昧を行ひ、この世の設けに、秋の田の実を刈り収め残りの齢積むべき稲の倉町どもなど、をりをり所につけたる見どころありてし集めたり。高潮に怖ぢて、このごろ、むすめなどは岡辺の宿に移して住ませければ、この浜の館に心やすくおはします。

例の風が出てきて、飛ぶように明石にお着きになった。ほんの少し、這って渡るほどの近さで、片時の間といいながら、やはり不思議な風である。 浜の様子は、特別な風情である。人が多いと見えることだけは、源氏の君のご希望に合わなかった。明石の入道が領有している土地は、海岸にも山の陰にも、あちこちにあって、渚には季節に応じて興趣をもりあげるような笘屋があり、山陰には勤行をして後世のことを静かに思うにふさわしい山水のほとりに、立派なお堂を立てて念仏三昧に勤められるようにしてあり、現世の暮しのためには、秋の田の実を刈り収めて、余生を豊かに過ごせるような米倉が並ぶ町をつくるなど、四季折々に、土地柄にふさわしい趣向をこらして万事整えてある。高潮が恐ろしいので、近ごろは、人道の娘を岡の麓の家に移し住まわせているので、君は浜の館に落ち着いてお住まいになる。

歌枕となる地は、風光明媚な地が多いのであるが、好んで詠まれた光景のひとつに、海岸風景の、浦・潟・浜などがある。須磨は、『古今集』以降、屏風絵に描かれることも多く、そこでは「海人の焼く塩の煙がたえず立つ」浦として描かれる。明石は、「あかし」と掛けて、「夜を明かす」、「月明かし」と詠まれ、月の名所にもなった。そこに「須磨・明石」を描く『源氏物語』が作られ、その舞台としてのイメージが定着する。藤原俊成が、歌道の修業に欠くべからざるものとして、古典作品、特に『源氏物語』の受容を推奨したこともあって、中世歌人は、旅の大きな難関、関所としてだけでなく、また貴人配流のわびしい地としてだけでなく、須磨・明石の巻の情景を心に置いて、物語の主人公になりきって、須磨・明石の和歌を作るようになって行ったのである。

世とともにあかしの浦の松原は浪をのみこそよるとしるらめ(拾遺集・雑上・源為憲)

世を経るにつれ、夜々明るいという明石の浦の松原は、「よる」といえば、波が寄ることだけを「よる」と知っているのだろう―暗い夜は知らないで。

「世」に「夜」を、「寄る」と「夜」を掛けた言葉遊び的な歌。実際に明石の浦を通過しながら、風景よりも「明石」(明るい)の音に惹かれて詠んだのである。「ありあけの月もあかしの浦風に波ばかりこそよると見えしか」(金葉集・秋・平忠盛)とも。

白浪はたてど衣にかさならず明石も須磨もおのがうらうら(拾遺集・雑上・人麿)

布は裁てば、衣として裏が表に重なるが、浦に白波が(白い布の様に)立っても、その浦(裏)は衣には重ならない。なぜなら明石も、須磨もそれぞれに浦であるのだから。

「立つ」と「裁つ」、「浦」と「裏」を掛詞にした言語遊戯的な歌。人麿作として知られた。「月すめばあかしも須磨も秋の夜のあはれへだてぬおのがうらうら」(仙洞句題五十首・俊成卿女)とも。

たちのぼる藻塩の煙たえせねば空にもしるき須磨の裏かな(後拾遺集・雑四・藤原経衡)

藻塩を焼く煙が立ち昇って絶えることがないので、空にもその場所がはっきりとわかる須磨の浦だな。

家集によれば、人々が名所を詠んだ時の歌。名所詠としてはすでに「天暦(村上天皇)御屏風」の歌「もしほやく煙になるるすまのあまは秋立つ霧もわかずやあるらん」(拾遺集・雑秋・一〇九六・中務)で「煙を見馴れているので、秋に霧が立っても見分けられないだろう」と詠まれてる。

淡路島かよふ千鳥のなくこゑにいく夜ねざめぬ須磨の関守(金葉集・冬・源兼昌)

淡路島に飛び通っている千鳥の鳴く声によって、いく夜目覚めたことだろうか、須磨の関守は。

夜鳴く千鳥の声を聞くのは、物悲しい。『源氏物語』須磨巻の光源氏の歌「友千鳥もろ声に鳴くあかつきは」を踏まえ、藤原定家が選んだ『百人一首』にも載る歌である。

播磨路や須磨の関屋のいたびさし月もれとれやまばらなるらん(千載集・羇旅・源師俊)

播磨へ至る道の須磨の関の関守の小屋は、荒涼として、板びさしは、「関を守(も)る」のではなく、月の光が漏れ入るように、まばらになっているのであろうか。

「板びさし」は板葺きのひさし。関屋のひさしから漏れ入る月光を眺める旅人を詠む。

ながめやる心のはてぞなかりける明石の沖にすめる月彩(千載集・秋上・俊恵法師)

物思いにとらわれて、つくづくと眺めている心の、行き着く果てというものはないのだなあと思う。明石の沖に澄んだ月を見ていると。

「心のはて」は、思いの終着点、心が解放される所をいう。わが身を流謫の境涯になぞらえて、あれこれ思い悩む人を照らす月の存在の大きさ、美しさを詠む。

播磨潟須磨の月夜め空さえて絵島が崎に雪ふりにけり(千載集・雑上・藤原親隆)

播磨潟の須磨の月は、空が寒気に澄み渡ってひかり輝き、あたりの明るさ、白さは淡路島の絵島が崎に、雪がふったようだ。

「月夜め」は「月読(つきよみ)」に同じく、月のこと。月光は白く、雪や霜にたとえられる。実際に雪が降っているのではない。

「わくらばにとふひとあらばすまの裏にもしほられつつわぶとこたへよ」(在原行平)

干しれぬ恋をしすまの浦人は泣きしほたれて過すなりけり(金葉集・恋下・源師時)

人知れぬ恋をする私は、須磨の浦人のように、泣き暮らしているのです。

五月雨は焚く藻の煙うちしめりほたれまさる須磨の浦人(千載集・夏・藤原俊成)

五月雨は、藻塩を焼く煙まで湿らせて袖を濡らし、ますます悲しく泣き暮らす須磨の浦人だよ。

恋をのみすまの浦人藻塩たれほしあへぬ袖のはてをしらばや(新古今集・恋二・藤原良経)

恋ばかりする私は、須磨の浦人のようにいつも泣いていて、涙をふく袖が干す間もないので、その袖が一体どうなるのか、知りたいと思う(朽ち果ててしまうのかしら)。

須磨の海人は製塩のために、いつも海水で衣を濡らしている。そのように、流離の果てに須磨の浦人となった私の袖も涙で濡れるばかりと、貴種流離譚の主人公に、恋などに悩むわが身をなぞらえているのである。

友千鳥もろ声に鳴くあかつきはひとり寝ざめの床たのもし(須磨巻・光源氏)

須磨の関有明の空になく千鳥かたぶく月はなれもかなしき(千載集・冬・藤原俊成)

須磨の関で、明け方の空に鳴く千鳥よ。傾いてゆく月を見るのはお前も悲しいのか。

つくづくとおもひあかしの浦千鳥浪のまくらになくなくぞ聞く (新古今集・恋四・藤原公経)

つくづくと物思いをして夜を明かす、明石の浦の千鳥よ。悲しい千鳥の声は、海辺の旅寝の床で、私も泣く泣く聞いていることだ。

もともと冬の夜に寂しく聞くと詠まれる千鳥の声を、源氏は、孤独な身ではあるが、眠れぬ夜に「千鳥が友と一緒に鳴く声を聞く暁は、独り寝の寝覚めが慰められる」と詠んだ。また明石入道が「ひとり寝は君も知りぬやつれづれと思ひあかしのうらさびしさを」(明石巻)と、明石でつれづれと夜を明かし暮らす娘の寂しさを訴えもした。須磨・明石の巻の歌をさまざまに取り込んで、千鳥を聞く寂寥の世界を作り出し、そこに、自分がいるかのように詠じているのである。

ながむれば須磨の浦路の春霞あかしにつたふあけぼのの空(正治初度百首・春・惟明親王)

あたりを眺めると、須磨の浦に立つ春霞が、明石の浦に浦伝いしていく明け方の空だ。

明石潟須磨もひとつに空さえて月に千鳥も浦づたふなり(正治初度百首・冬・藤原良経)

明石潟では須磨も明石もひとつになって、空が澄みわたっていく。月の光の中を千鳥も浦伝いに飛んでいくことだ。

明石に移った源氏が、京にいる紫上に、「浦伝いして須磨から明石に、見知らぬ所をさまよっていても、はるかにあなたを思いやっているのです」と贈った和歌から、「浦づたひ」の語が詠まれるようになったのである。須磨・明石は「おのが浦々」であるのだが、「ただ這ひ渡るほど」とも書かれている。

中院大納言源雅忠の娘、後深草院二条の回想自伝日記。作者は、文永八年(一二七一)十四歳で後深草院の寵愛を得、宮仕えをするが、その十数年間の間に、「雪の曙」「有明の月」という愛人とも交渉を持ち、悩み苦しむ。その結果、出家の道を選んだ作者は、東国、西国に修行の旅に出る。その間、院との再会、院の崩御などを経て、嘉元四年(一三〇六)四十九歳、院の三回忌で終える後半部は、優れた紀行文芸ともいわれている。

さても、安芸の国、厳島の社は、高倉の先帝も御幸し給ひける跡の白波もゆかしくて、思ひ立ち侍りしに、例の鳥羽より船に乗りつつ、河尻より海のに乗り移れば、浪の上の住まひも心細きに、「ここは須磨の浦」と聞けば、行平の中納言、藻塩垂れつつわびける住まひも、いづくのほどにかと、吹き越す風にも問はまほし。長月の初めの事なれば、霜枯れの草むらに鳴き尽くしたる虫の声、絶え絶え聞こえて、岸に船着けて泊まりぬるに、千声万声の砧(きぬた)の音は、夜寒の里にやと音づれて、波の枕をそばだてて聞くも、悲しき頃なり。明石の浦の朝霧に島隠れ行く船どもも、いかなる方へとあはれなり。光源氏の、月毛の駒にかこちけむ心の内まで、残る方なく推し量られて、とかく漕ぎ行くほどに、備後の国、鞆といふ所に至りぬ。(巻五)

さて、安芸の国の厳島神社は、高倉院が行幸されたその跡も見てみたいと参詣を思い立って、あの鳥羽の船着き場から船に乗って淀川を下り、河尻からは海の船に乗り移ったので、波の上で過ごすのは心細い思いがするが、「ここは須磨の浦」と聞いたので、行平中納言が「藻塩垂れつつわぶ」と歌に詠んだ住まいはどこらあたりかと、須磨の関を吹き越す風に尋ねてみたいと思った。九月の初めなので、霜枯れた草むらに、秋を鳴き通した虫の声が切れ切れに聞えて、岸に船を着けて停泊すると、「千声万声」と詩にうたわれた砧の音が、ここが夜寒の里であるかのように聞えてくるのを、海の旅の枕をそばだてて聞くというのも、悲しい気がする頃である。明石の浦を過ぎれば、「島隠れ行く船をしぞ思ふ」と歌われた、その船が朝霧の中をどこに行くのかと、しみじみと思われる。光源氏が馬に乗ったまま、都に帰ってしまいたいと嘆いた、「月毛の駒」の歌の心中まですべて推し量ることができて、そんな中を船は漕ぎ続けるうちに、備後の国、鞆の港に到着したのだった。

南北朝、室町初期の武家歌人、今川了俊は、嘉暦元年(一三二六)、遠江・駿河国守護今川範国の息として誕生し、足利義詮、義満に仕えた。晩年は京で和歌、連歌の活動に専念し、応永二十一年(一四一四)頃、八十九歳で没したらしい。『道ゆきぶり』は了俊が、応安四年(一三七一)、九州探題となり太宰府へ赴く時の紀行文である。二月二十日に京を出発し、山陽道を西下し、安芸の国で、厳島に参詣、十一月二十九日、長門の国で、平家一門を弔うところまで、約九ヶ月の旅を、各地の故事・伝承を踏まえて描く。

須磨になりぬ。所のさまは、あながちに、これぞと目とどまるばかりのふしはなけれども、山かたかけたる家どもの、物はかなげなるに、柴垣うちしつつ、竹の簀垣(すがき)のふし、にくげに見えたるも、かの昔の御座所(おましどころ)のさま、思ひよそへられたり。ここぞ関屋の跡とばかりいへど、この頃は、荒れたる板屋だになく、まいて守る人もなかりき。磯際近く行きめぐる海人の小舟見ゆ。かの新発意(しぼち)が明石の住み所に、さし渡しけむ浦伝ひも、ここなりけむかし。…中略… 明石の浦は、ことに白浜の色もけぢめ見えたる心地して、雪を敷けらむやうなるうへに、緑の松の年深くて、浜風になびきなれたる枝に、手向草うち繁りつつ、村々並み立てり。岡辺の家居も所々に見えたり。住吉にては、霞にまがひし淡路島もほど近くて、ことに見所多し。播磨路はすべていづくも、心とどまる所々ぞ侍る。

須磨にやって来た。所の様子は、特にこれという目を引くほどのところはなかったけれど、山の傍にある家々がはかなげで、柴垣をめぐらしてあり、竹の透垣の様子が、粗末に見えるのに、あの昔の光源氏の居られた場所の様子がなぞらえられた。ここが須磨の関屋の跡というけれど、この頃は荒れた板屋さえなく、まして関守もいない。あの新発意の明石入道が、源氏を明石の住居へと浦伝いにさし渡したというのも、ここのことであっただろう。…中略… 明石の浦は、とくに白浜の白がくっきりと見える気がして、雪を敷いたように見える上に、緑の松は年月を経て、浜風に靡きなれた枝には、手向草、さがり苔がはえて、あちこちに群がって並び立っている。入道の娘が住んだという岡辺の家もあちらこちらに見えた。住吉では霞の中に紛れていた淡路島が、すぐそこに見えて、見所は多い。播磨路は、すべて、どこでも、印象深いところが多い。

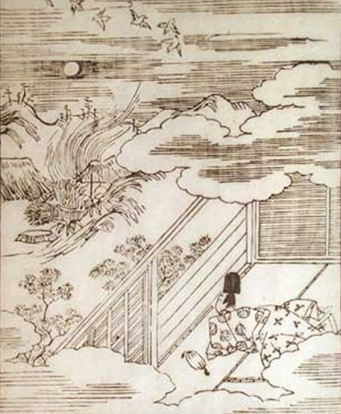

観阿弥・世阿弥の親子が活躍した室町時代は、王朝文化への憧憬が強く、謡曲も『伊勢物語』『源氏物語』『平家物語』などの先行文芸や『古今集』などの歌集、またその注釈などに題材を求め、荘重な歌舞劇を作りだしていった。

謡曲「松風」は、古くは「松風村雨」といった。「松風村雨、昔、汐汲也」(世阿弥『三道』)と記され、現在は失われた田楽能「汐汲」を翻案した観阿弥の原作を、世阿弥が改作したものであるといわれる。『古今集』に載る在原行平の「わくらばに問ふ人あらば須磨の浦に藻塩たれつつわぶと答えよ」と、「立ち別れ因幡の山の峰に生ふる松とし聞かばいま帰りこん」の二首と、『撰集抄』に載る行平と海人の交渉などをもとに、流謫の貴公子と海人の乙女たちとの恋を描いた。行平の話は『源氏物語』の光源氏須磨配流譚のモデルとなり、『源氏物語』に描かれた須磨描写の言葉やイメージが、本曲に大きく取り上げられている。

謡曲「松風」は、海人乙女の激しく純粋な恋心と、月下の海岸での汐汲みの趣向が人気で、御伽草子や浄瑠璃、歌謡などで、広く人々に知られるようになった。

また室町末期から江戸時代前期にかけて、奈良絵本と呼ばれる挿絵をもつ冊子本が作られた。謡絵本「松風」は、謡曲「松風」の奈良絵本で、江戸前期、寛永頃の作といわれる。表紙や題簽は、後補されたもの。

寛永二十一年(一六四四)に生まれた芭蕉は、初め桃青と号し、のち芭蕉と改めた。伊賀上野に生まれ誹諧を学ぶが、やがて江戸に出て談林風の句を詠み、『虚栗(みなしぐり)』から、独自の句境を開き始める。『奥の細道』が代表作として知られるが、紀行文をいくつも残している。

貞享元年(一六八四)郷里伊賀へ『野ざらし紀行』の旅をした後、貞享四年、鹿島への旅で『鹿島紀行』がなり、翌年、吉野、高野山、和歌浦、奈良、大阪、須磨、明石を旅し、『笈の小文』が生まれる。その帰途に木曽路を通り、『更級紀行』が書かれた。また、翌元禄二年(一六八九)、江戸を出立し、松島、平泉、酒田、金沢、大垣への旅が『奥の細道』になった。元禄七年(一六九四)大阪で客死するまで、「わび」「さび」「軽み」の誹諧を唱え、旅の多い生涯を過ごした。これら芭蕉の紀行文は、いずれも歌枕を訪ね求める旅をテーマにしたものといえるだろう。

月はあれどるす留守のやうなり須磨の夏

月見ても物たらはずや須磨の夏

卯月(うづき)中比の空も朧(おぼろ)に残りて、はかなきみじか夜の月もいとど艶なるに、山はわか葉にくろみかかりて、ほととぎす鳴出(い)づべきしののめも、海のかたよりしらみそめたるに、上野とおぼしき所は、麦の穂波あからみあひて、漁人(あま)の軒ちかき芥子(けし)の花の、たえだえに見渡さる。

海士(あま)の顔先(まづ)見らるるやけしの花

東須磨・西須磨・浜須磨と三所(みところ)にわかれて、あながちに何わざするともみえず。藻塩たれつつなど歌にもきこへ侍るも、いまはかかるわざするなども見えず。

…中略…

ほととぎす消え行く方(かた)や島一つ

須磨寺や吹かぬ笛きく木下闇(こしたやみ)

夏の須磨に月は出ていても、尋ねた主が留守だったような、物足りない気がする。

須磨の夏は、月を見ても物足りないようだ。秋の月ではないから。

四月中ごろの空でも、春の名残のおぼろにかすんだ空の様子で、はかなく短い夏の夜の月もたいそう趣きがあって、山は若葉が少し黒みがかって、ほととぎすが鳴き出しそうな明け方、海の方から明けはじめると、上野と思われるあたりは、麦の穂が赤らんで、漁師の家の軒近く咲く芥子の花が、とぎれとぎれに見渡すことができる。

芥子の花がさくあたりに、漁師の顔がまず見えることだ。

ここは、東須磨・西須磨・浜須磨と三ヶ所にわかれ、特に何の仕事をしているとも見えない。「藻塩たれつつわぶ」と歌に詠まれている所だが、今はそのような製塩の仕事をしているとも見えない。

…中略…

ほととぎすが鳴きながら飛んでいく、そのさきの方には、島がひとつ浮かんで見える。

須磨寺に来て見れば、青葉の茂るほの暗い木陰に、今は吹く人のいない敦盛の青葉の笛が聞こえてくるようだ。

たこ壷やはかなき夢を夏の月

かかる所の秋なりけりとかや。

此浦のまことは秋をむねとするなるべし。

かなしさ、さびしさ、いはむかたなく、秋なりせばいささかの心のはしをもいひいづ出べき物をと思ふぞ、我心匠(しんしゃう)の拙なきをしらぬに似たり。

淡路嶋手にとるやうに見えて、すま・あかしの海右左にわかる。呉楚東南の詠(ながめ)もかかる所にや。物しれる人の見侍らば、さまざまの境におもひなぞらふるべし。

又後の方に山を隔てて田井の畑といふ所、松風・村雨ふるさとといへり。

短い夏の夜の月に照らされて、海底の蛸壷の中で、蛸ははかない夢を見ているのだろう。

「またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり」とか、『源氏物語』に書かれているが、明石の浦も、実は秋が一番すばらしいのだろう。夏の今でも悲しさ、寂しさは言いようもなく、秋であったなら、少しでも心の一端を句としてまとめられるだろうと思うのは、自分の才能が足りないということを、知らないと言うようなものだ。淡路島が手に取るように見えて、須磨・明石の海が左右に分かれている。杜甫の詠んだ「呉楚東南」の眺めもこんな所だったのだろうか。物知りの人が見たなら、いろいろな名所にここをなぞらえることだろう。また、後の方に山を隔てた田井の畑というところは、あの松風村雨の故郷ということだ。

※「笈の小文」の須磨・明石で引用した句は省略。

柿本人麻呂の瀬戸内海の旅の歌。多く地名があがるが、この順序通りに旅したとはいえない。また「一本云」という異伝に拠れば、また違う地名も詠まれている。

◆三津の崎波を恐(かしこ)み隠り江の舟なる君は奴嶋にとのる(二四九)

解説:第五句「舟公宣奴嶋尓」は古くは「舟こぐ君がゆくかの嶋に」などとも読まれ、試訓も多いが定説を見ない。「三津の崎」は「難波の御津」で、摂津の難波にいくつか設けられた船の発着所。

◆玉藻刈る敏馬(みぬめ)を過ぎて夏草の野島の崎に船近づきぬ(二五〇)

解説:「敏馬」は神戸市灘区岩屋町付近。神戸港の東で、阪神電車岩屋駅の東南に敏馬神社がある。異伝の「一本に云はく『処女(をとめ)をすぎて、夏草の野島が崎に廬(いほ)りす我は』」(巻十五・三六〇六に載る)では、「処女(をとめ)」を通過したことになる。「処女(をとめ)」は兵庫県芦屋市および神戸市東部一帯の地かという。『万葉集』に歌われたうない菟原(うない)処女の伝説から生まれた地名。

◆淡路の野島の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す(二五一)

解説:「淡路の野島の崎」は兵庫県津名郡北淡町野島。淡路島の西側。野島の崎の浜風が、妹が別れの時に結んだ旅衣の紐をひるがえすさまを詠む。

◆荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我を(二五二)

解説:「藤江の浦」は明石市の西部藤江。沖に漁場がある。旅行く私を、知らぬ人は藤江の浦の海人と見るのではないかと歌う。

◆稲(いな)びの日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ(二五三)

解説:「稲日野」は「印南野」に同じく兵庫県の東部、加古川・明石市の一帯。「加古の島」は加古川河口にあった島か。印南野を通り心に恋しい加古の島が見えたさま。

◆燈火(ともしび)の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(二五四)

解説:「燈火の」は明石にかかる枕詞で、「明石大門」は明石海峡のこと。

◆天離(あまさか)る鄙(ひな)の長道(ながち)ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ(二五五)

◆飼飯(けひ)の海の庭良くあらし刈り薦(こも)の乱れて出(い)づ見ゆ海人の釣船(二五六)

解説:「飼飯(けひ)の海」は淡路島西海岸。兵庫県三原郡西淡町松帆の慶野松原の海岸。異伝の「一本に云はく『武庫の海船庭ならしいざりする海人の釣船波の上ゆ見ゆ』」(巻十五・三六〇九に載る)では、「武庫の海(現在の兵庫県尼崎市から西宮市にかけての海岸)」のこととなる。「庭良くあらし」は良い漁場らしいということで、そこに釣船が出ているさまを詠む。

勅撰漢詩集ののちに初めて作られた勅撰和歌集。延喜五年(九〇五)醍醐天皇の命で、紀貫之らによって編集された。貫之による仮名の序文は和歌の本質を説く。『古今和歌集全評釈』(片桐洋一著・講談社刊)に詳しい注釈がある。

能因法師の著作といわれる。さまざまな歌語を集め、簡単な説明を付している。

藤原範兼が撰んだと伝えられる。『万葉集』と『古今集』『後撰集』『拾遺集』『後拾遺集』の五集から名所歌枕をよんだ歌を抄出、分類したもの。

鴨長明の歌論集。和歌に関する故実・逸話とともに、長明の師・俊恵の歌論を伝える。

「拾遺和歌集」別 もろこしにて 柿本人麿

天(あま)飛ぶや雁の使にいつしかも奈良の都に言づてやらん(三五三)

解説:空を飛ぶ雁を使いにして、唐土からいつか奈良の都に言伝てをして遣りたいものだという。『万葉集』巻十五の遣新羅使人等の歌「引津の亭に船泊まりして作る歌七首」の中の一首(作者未詳)の異伝歌を、『拾遺和歌集』が人麿歌として載せたもの。

山本春正の監督下に慶安三年(一六五〇)十一月に完成、承応三年十一月(一六五四)に京都寺町の八尾勘兵衛により出版されたが、万治三年(一六六〇)刊の横本や、寛文・延宝頃(一六六一~六八一)刊の小本などの異版もあるように、当時人気があったことがわかる。諸版とも、すべての巻に挿絵(全二二六図)があることが人気があった理由であろう。 第三室冒頭の絵は、須磨への出発の前に紫の上との別れを惜しむ光源氏を描いているが、以下も、須磨の巻・明石の巻の絵を掲載している。

香道の組香(くみこう)※1の一種。五種の香を聞き分けてその異同をあて、答えを源氏香の図※2で表わす。五種の香を五包ずつ作り、二五包の中から任意の五包を選んでたき、それを聞き分けるので、答えは五二通りになる。それを、五つの香に対応する五本の縦線の上部を、同香とみる場合は接続するという方法で図示し、『源氏物語』五十四帖の中、桐壺と夢の浮橋(巻頭と巻末)を除いた各帖の名をつけた。

※1 組香

種々の香木をたいて、その香を嗅ぎ分けて、香の名を言い当てること。

※2 須磨・明石の香図

須磨の図:右から見て第一、第四が同香で、第二、三、五が第一と別種の同香であることを示す。

明石の図:第三、四が同香で、第一、二、五ともそれぞれ別種であることを示している。

光源氏の、月毛の駒にかこちけむ心の内まで、残る方なく推し量られて、とかく漕ぎ行くほどに、備後の国、鞆といふ所に至りぬ。

◆『源氏物語』明石巻の文章に「月毛の駒」について書かれている。

原文:(秋も深まり八月十二、三夜の夜、源氏は入道の誘いで、入道の娘を訪問、その行く道で)御車は二なく作りたれど、ところせしとて御馬にて出でたまふ。惟光などばかりをさぶらはせたまふ。やや遠く入る所なりけり。道のほども四方の浦々見わたしたまひて、思ふどち見まほしき入江の月影にも、まづ恋しき人の御ことを思ひ出で聞こえたまふに、やがて馬引き過ぎて赴きぬべく思す。

(源氏)秋の夜のつきげの駒よわが恋ふる雲ゐをかけれ時のまも見ん

種々の香木をたいて、その香を嗅ぎ分けて、香の名を言い当てること。

とうち独りごたれたまふ。

現代語訳:お車はこの上なく立派に用意されているけれど、仰々しいからと、源氏の君は馬でお出かけなさる。惟光などばかりをお供にしておられる。岡辺の宿は山のほうへやや深く入った所であった。道中も四方の浦浦を見わたしなさって、「思ふどち」(古い歌に詠まれた、思いあう同士と)見たいような入江の月だと、月の光にもまづ都の恋しい紫の上のことを思い出されるので、そのまま馬を引き過ぎて、都へ赴いていきたいようなお心になる。

秋の夜の月毛の駒よ、「月」という名を持っているのなら、わたしが恋い慕っている空の方を駆けておくれ、本の少しの間でも恋しい人を見ようものをと、自然にお歌が口ずさまれる。

須磨になりぬ。所のさまは、あながちに、これぞと目とどまるばかりのふしはなけれども、山かたかけたる家どもの、物はかなげなるに、柴垣うちしつつ、竹の簀垣(すがき)のふし、にくげに見えたるも、かの昔の御座所(おましどころ)のさま、思ひよそへられたり

◆『源氏物語』須磨巻の文章に「かの昔の御座所(おましどころ)のさま」について書かれている。

原文:住まひたまへるさま、言はむ方なく唐めいたり。所のさま絵にかきたらむやうなるに、竹編める垣しわたして、石の階、松の柱、おろそかなるものから、めづらかにをかし。山がつめきて、聴色の黄がちなるに、青鈍の狩衣指貫、うちやつれて、ことさらに田舎びもてなしたまへるしも、いみじう見るに笑まれてきよらなり。取り使ひたまへる調度も、かりそめにしなして、御座所もあらはに見入れらる。

現代語訳: 源氏の君のお住まいの様子は、いいようもなく異国の風情である。所のさまが絵に書いたようで、その上、竹で編んだ垣をめぐらして、石の階段や松の柱など粗末ではあるが、めったにみられぬ風情がある。源氏の君は山里の住人のように黄色がかった袿に、青にび色の狩衣、指貫という質素な身なりをして、わざと田舎ふうに装っておられるのが、かえってすばらしく、見るからに微笑まずにはいられないくらいお美しい。調度の数々もほんの当座のものを用意してあるだけで、御座所も外からすっかり覗きこめる。

ここぞ関屋の跡とばかりいへど、この頃は、荒れたる板屋だになく、まいて守る人もなかりき。磯際近く行きめぐる海人の小舟見ゆ。かの新発意(しぼち)が明石の住み所に、さし渡しけむ浦伝ひも、ここなりけむかし。

◆『源氏物語』須磨巻の文章に「かの昔の御座所(おましどころ)のさま」について書かれている。

原文:住まひたまへるさま、言はむ方なく唐めいたり。所のさま絵にかきたらむやうなるに、竹編める垣しわたして、石の階、松の柱、おろそかなるものから、めづらかにをかし。山がつめきて、聴色の黄がちなるに、青鈍の狩衣指貫、うちやつれて、ことさらに田舎びもてなしたまへるしも、いみじう見るに笑まれてきよらなり。取り使ひたまへる調度も、かりそめにしなして、御座所もあらはに見入れらる。

現代語訳:源氏の君のお住まいの様子は、いいようもなく異国の風情である。所のさまが絵に書いたようで、その上、竹で編んだ垣をめぐらして、石の階段や松の柱など粗末ではあるが、めったにみられぬ風情がある。源氏の君は山里の住人のように黄色がかった袿に、青にび色の狩衣、指貫という質素な身なりをして、わざと田舎ふうに装っておられるのが、かえってすばらしく、見るからに微笑まずにはいられないくらいお美しい。調度の数々もほんの当座のものを用意してあるだけで、御座所も外からすっかり覗きこめる。

『古事類苑』 神宮司庁編 吉川弘文館

『大日本地名辭書』 吉田東伍著 冨山房 1904

『角川日本地名大辞典』 角川書店 1978.10

『古代地名大辞典』 角川書店 1999.3

『兵庫県の地名』(日本歴史地名大系) 平凡社 2001.7

『摂津名所図会』(版本地誌大系) 臨川書店 1996.6

『播州名所巡覧図絵』(版本地誌大系) 臨川書店 1995.12

『歌枕歌ことば辞典増訂版』 片桐洋一 笠間書院 1999.6

『日本古典文学大辞典』1~6 岩波書店 1983.10-1985.2

『日本古典文学大系索引』 岩波書店 1973・1974

『芭蕉発句総索引』 和泉書院 1983.3

『芭蕉語彙』 青土社 1984.2

『新編国歌大観』 CD-ROM版 角川書店 1996

『八代集』新日本古典文学大系 CD-ROM版 久保田淳監修 岩波書店 1995

『日本古典文学大系』 岩波書店

「日本書紀」上・下 坂本太郎ほか 校注 1965.7-1967.3

「菅家文草 菅家後集」 川口久雄校注 1966.10

『新日本古典文学大系』 岩波書店

「萬葉集」1~4 佐竹昭広ほか校注 1999.5

「竹取物語」 堀内秀晃校注 1997.1

「源氏物語」1~5 柳井滋ほか校注 1993.1-1997.3

「謡曲百番」 西野春雄校注 1998.3

「とはずがたり」 三角洋一校注 1994.3

『新潮日本古典集成』 新潮社

「萬葉集」1~5 青木生子ほか注 1984

「枕草子」 萩谷朴校注上・下

「源氏物語」1~8 石田穣二・清水好子校注 1986

「謡曲集」上・中・下 伊藤正義校注 1988.10

「芭蕉文集」 富山泰校注 1985

「芭蕉句集」 今栄蔵校注 1982

『新編日本古典文学全集』 小学館

「萬葉集」1~4 小島憲之・木下正俊・東野治之校注・訳 1994.5-1996.8

「源氏物語」1~6 阿部秋生ほか 校注・訳 1994.3-1998.4

「謡曲集」1,2 小山弘志・佐藤健一郎校注・訳 1997.5-1998.2

「とはずがたり」 久保田淳 校注・訳 1999.12

「道行きぶり」(中世日記紀行集) 稲田利徳校注・訳 1994.7

「松尾芭蕉集」1,2 井本農一・堀信夫注解 1995.7-1997.9

『古今和歌集全評釈』上・中・下 片桐洋一 講談社1998.2

『舞踏劇集』(名作歌舞伎全集) 監修:戸板康二等 1972

小林健二「大阪女子大学蔵 謡絵本松風」(『磯馴帖』松風篇 和泉書院 2002 所収)

片桐洋一(かたぎり・よういち)

1931年生まれ。兵庫県立明石高等学校卒業。京都大学大学院博士課程修了。大阪女子大学助教授・教授・学長を経て1991年に退職。関西大学教授となるが、2002年3月定年退職。現在大阪女子大学名誉教授。文学博士。平安時代文学研究の権威で、きわめて多くの著書があるが、『歌枕・うたことば辞典 増訂版』(笠間書院刊)は誰もが親しめる。

三木麻子(みき・あさこ)

1955年生まれ。兵庫県立長田高等学校卒業。大阪女子大学大学院修士課程修了。その後、社会人入学で関西大学大学院博士課程に入学。2002年に博士(文学)の学位を受ける。現在帝塚山学院大学、大谷女子大学、金蘭短期大学非常勤講師。平安時代後期から鎌倉時代にかけての和歌文学、特に源実朝、藤原定家、順徳院などの和歌を研究。著書・論文が多い。

片桐洋一

三木麻子

大阪女子大学附属図書館

月照寺

柿本神社 岩林誠

大槻能楽堂

神戸女子大学 古典芸能研究センター

株式会社桜映画社

笠間書院

株式会社国書刊行会

兵庫県立尼崎青少年創造劇場(ピッコロシアター)

ピッコロ劇団

八木書店

美沙樹

宮内庁書陵部

ほか