企画展示

元禄十四年(一七〇一)三月十四日。天皇および上皇からつかわされた使者が、五代将軍徳川綱吉から答礼をうける儀式がおこなわれることになっていました。

使者の接待は、その年ごとに、大名の中から然るべき者が適任されるのが慣例でした。その年の接待役を任命されたのは、赤穂城主・浅野内匠頭と、伊達左京亮の二人。任命のとき、老中・秋元丹馬守から「吉良義央から指図をうけるように」との命があり、内匠頭は吉良家へおもむいて相談しましたが、吉良上野介の返事は「私とても御同事に不案内に候へば、御指図は仕りがたく候」と、つれないものでした。内匠頭は「御老中の命令で指図をうけるようにとあるから」と重ねて頼みました。

勅使を迎える準備は進み、三月十一日には三人の公家が江戸の迎賓館である伝奏屋敷に入ります。翌十二日、勅使および院使は江戸城中において将軍家に対面、年頭の祝辞と、将軍・綱吉の母である桂昌院に従一位を贈与する旨の勅命を伝えました。十三日には将軍主催の晩餐会ともいうべき能の催しがあり、公式行事の日程の最終日である十四日は、将軍家より勅使および院使への答礼がある予定でした。場所は千代田城の応接間ともいうべき白書院で、天皇および上皇への綱吉の御礼(勅答)が昼少し前に行われる、その直前に浅野内匠頭が吉良上野介に対して刃傷に及んだのです。内匠頭の真意はよくわかっていません。上野介は薄手を負いましたが助かり、内匠頭は即日切腹、浅野家は改易(取りつぶし)となります。吉良はお咎めなしでした。

事件の顚末は早駕籠などによって次々と内匠頭の領地・播州赤穂に伝えられました。上席家老・大石内蔵助は、在藩士二百数十名に登城を命じ、内匠頭の弟(嗣子)である浅野大学長広からの手紙を読み聞かせ、藩札と貨幣を交換して城下の混乱を防ぎます。

御家・領地の没収という運命に見舞われた藩内は、赤穂城明け渡しの収城使を迎えるに当たり、籠城して一戦交えようという強硬派と、静かに城を渡し浅野大学を立て御家再興を願おうという穏健派とに分かれました。三月二十八・九日、城中で大評定が行われましたが決議は出ません。その間にも収城使の行列は赤穂に近づきつつありました。

四月五日、内蔵助は藩士たちに退身之割賦金を支給する一方、自分と生死を共にする同士約六十人に誓約書を出させます。浅野の旧臣たちは赤穂から離散して、内蔵助も京都・山科で隠棲生活に入り、山鹿流兵学の「一向二裏」作戦-御家再興と仇討ちの両方の準備を進める-を開始しましたが、元禄十五年七月、浅野大学の宗家・広島藩への永預けが決定し、これで赤穂浅野家再興の望みは潰えます。

七月二十八日、京都で同志の会議が開かれ、十月を期した一同の江戸行き、年内に仇討ち、という方針が決定しました。このころ内蔵助は放蕩生活を送っていましたが、これが吉良方の目をごまかすためなのか、自身の現実逃避だったのかは判然としません。同志たちは目立たぬよう江戸に入り、変名・変装して隠れ家に棲み、吉良の動向を探っていました。

そして、十二月十四日の夜から十五日の未明にかけて、前々日から降った雪が積もる中、江戸・本所松坂町の吉良邸へ赤穂浪士四十七人が討ち入ったのです。一行は高輪の泉岳寺に引き揚げ、亡君の墓前に上野介の首を供えました。

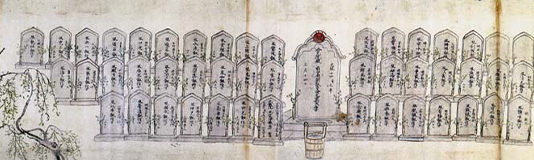

広島浅野家と赤穂への使者を命ぜられた一人を除く四十六人は、幕命により細川・松平・毛利・水野家に分散してお預けとなり、翌元禄十六年二月四日、切腹が申し渡されました。遺骸は泉岳寺に送られ、浅野家の墓の周囲に葬られました。

この事件が有名になったのは、事件そのもののセンセーショナルな性格にも因りますが、後世の演劇や芸能が大きく影響しています。

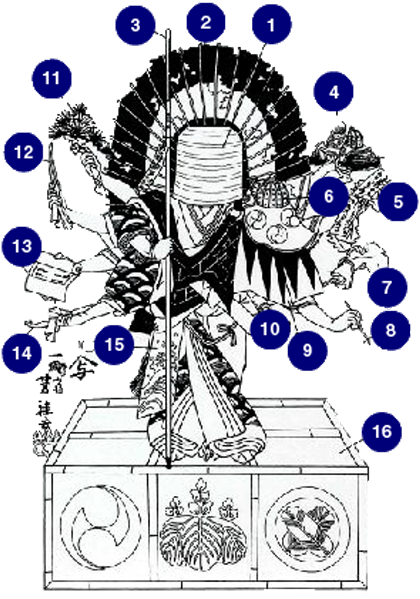

仮名手本忠臣蔵 版本:個人蔵

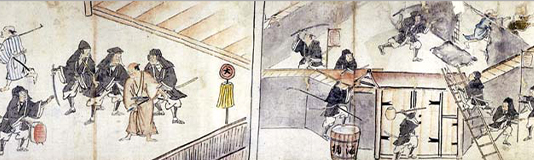

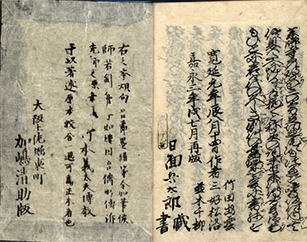

赤穂浪士の吉良邸討入りから四十七年目にあたる、寛延元年(一七四八)八月、大坂・道頓堀の竹本座(後の浪花座)で人形浄瑠璃として初演された『仮名手本忠臣蔵』は評判となり、すぐに道頓堀・角の芝居(のちの角座)で歌舞伎に移されました。竹田出雲・三好松洛・並木千柳のコンビによる合作でした。

『仮名手本忠臣蔵』(十一段構成)は、日本の美しい四季の風物を背景にして、大名から庶民に至る多彩な人間像が描かれ、込み入った複数の筋立てが一つの物語に合流するという作劇術の巧みさもあり、歌舞伎でも文楽(人形浄瑠璃)でも、これさえ上演すれば大入りになるという人気演目となりました。赤穂事件(元禄事件)が一般に「忠臣蔵」と呼ばれるようになったのは、この名作のせいです。

ただし、「四十七士」にかこつけ「金」という文字が四十七回出てくるといった仕掛けがほどこされているなど、当時の経済を握っていた大阪町人の世界観・歴史観が原作の根底に流れており、封建モラルの賛美のみならず、町人から見た武士批判の一面もあわせもつ作品であることが、研究家から指摘されています。

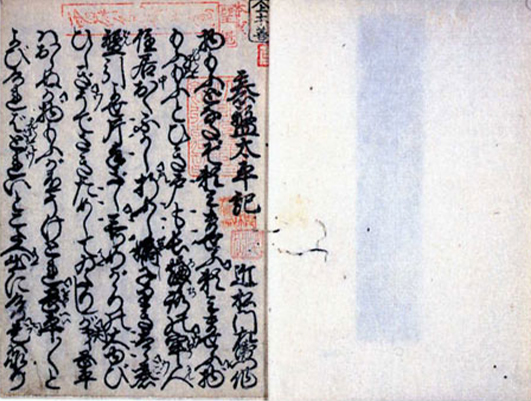

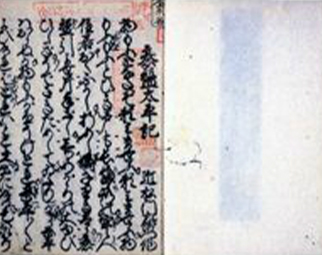

赤穂事件から九年後の宝永七年に書かれたと考えられている近松門左衛門の『碁盤太平記(ごばんたいへいき)』や、紀海音の『鬼毛無佐志鐙(おにかげむさしあぶみ)』など、赤穂義士を扱った浄瑠璃・歌舞伎は百近い数にのぼります。『仮名手本忠臣蔵』は、それら先行作品の総集編ともいうべき大作で、以後の作品に絶大な影響を与えました。

『仮名手本忠臣蔵』は、江戸時代の事件を扱ったドラマながら、幕府の検閲を逃れるため、時代を足利時代初期の「太平記」の世界に移し替えています。江戸を鎌倉、吉良上野介を高師直、浅野内匠頭を塩谷判官、大石内蔵助が大屋由良之助、大野九郎兵衛が斧九太夫、萱野三平が早野勘平・・・となっています。こうした手法は時代浄瑠璃ではたびたび用いられたものです。

近松門左衛門の『碁盤太平記』も同じく時代を足利時代に設定しています。仇討をしようとせず碁三昧に日々を送る大星由良之助に失望し、由良之助の母と妻が自害するという筋です。『碁盤太平記』の前作『兼好法事物見者』では、塩治判官の妻への高師直の艶書を吉田兼好が書いたということになっています。

足利尊氏の弟。後醍醐天皇から新田義貞が賜った兜を暦応元年(一三三八)二月下旬に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮へ奉納しに下向してくるところから、この物語は始まる。

足利尊氏の執事。塩冶判官の妻に横恋慕し、恋歌をおくるが、返歌で断られる。桃井家に比べて塩治家の贈物が少ないのでことごとく辛くあたる。辛抱しかねた判官に足利館松の間で斬りつけられるが大した怪我もなかった。しかし判官の旧臣大星らについに討ち果たされる。

南北朝時代に活躍した桃井播磨守直常の弟。塩冶判官とともに、足利直義の御馳走役をつとめる。潔癖性で短気な性格。師直と顔世の間に割って入ったため師直に侮辱され、一度は斬ろうと決心するが、家老加古川本蔵の機転で事件を起こさずに済む。

伯州(現在の鳥取県。史実の塩冶氏は出雲守護職)の城主。桃井若狭之助とともに、足利直義の御馳走役をつとめる。師直に恥辱を与えられて冷静さを失い、師直に斬りかかる。しかし加古川本蔵に抱き留められて討ち果たせず、切腹を仰せ付けられる。切腹の場に駆けつけた大星由良之助に九寸五分を渡し、事後を託す。

塩冶判官高定の正室で、絶世の美女。もと兵庫司の女官。足利直義の命により、鶴ヶ岡八幡宮に奉納する新田義貞の兜を見分ける。師直に言い寄られ、体よくはねつけるが、これが事件の発端となる。判官の死後は、仇討ちについて大星父子と通じている様子。

塩冶判官の国家老。千五百石。判官の刃傷事件の報を聞いて、国許から鎌倉の塩冶館へ駆けつけ、主君の最期に間に合う。祇園一力で敵を欺く放蕩をしながら機会を待つ。加古川本蔵から師直邸の図面を受け取り、天川屋義平に武器の調達をさせ、みごと本懐を遂げる。

大星由良之助の妻、力弥の母。武士の妻らしくかなりの気丈夫。山科へ訪ねてきた小浪の嫁入りを拒否する。

大星由良之助・お石の長男。小浪の許婚。顔世と父の連絡係を務め、父や同志とともに亡君の仇討ちをする。

塩冶判官の家臣。諸士頭。大星の同志。

判官の家臣。大星の同志。

塩冶判官の家臣。足利館へ供をしてきたが、恋人おかると逢っている間に主人が刃傷事件を起こしてしまう。塩冶館へ帰るに帰れず、おかるの実家でマスオサンを決めこみ猟師となるが、武士として仇討ちの連判に加わりたい希望は持っている。誤って斧定九郎を撃ち、懐の五十両を奪うが、舅与市兵衛を殺したと思い込み、切腹して果てる。しかし結果的には舅の仇を討ち、奪われた五十両を取り返したことになる。死の間際に仇討ち連判に加えられる。

顔世の腰元。寺岡平右衛門の妹。かなり積極的な女性。夫となった勘平をもう一度武士にするため、自ら百両で身売りするが、祇園一力で、顔世から由良之助に宛てた密書を盗み読みし、大星らの大望を知ってしまう。そのため兄平右衛門に斬られそうになり、おかるも覚悟を決めるが、大星の言葉で助けられる。『仮名手本忠臣蔵』では女性は一人も死なない。

塩冶判官の足軽。おかるの兄。大星を統領とする仇討ちの秘密を知った妹を我が手にかけてでも、秘密を守ろうとする忠義者。大星によって一味に加えてもらう。身分は低いが、忠義の心底によって連判に加えられるところは、実在の三村次郎左衛門にも似ている。

桃井家の家老。主人若狭之助から高師直を斬る決心を打ち明けられるが、師直に莫大な賄賂を贈り、事なきを得る。その後、師直に斬りかかる塩冶判官を抱き留める。このことは本蔵の心に重くのしかかり、師直邸の絵図を持って山科の大星を訪ね、わざと力弥に討たれる。

加古川本蔵の後妻だが、先妻の子小浪とは実の母子のように仲がよい。浪人した大星力弥が山科にわび住まいしていることを知ると、本蔵にかわって小浪を連れて訪ねて行く。

加古川本蔵と先妻の娘。大星力弥の許婚であり、愛し合っている。義理の母戸無瀬に連れられて、山科の力弥に逢いに行く。父本蔵や小浪の命をかけた誠意が大星らに認められ、討入り前の一夜限りの妻となる。

寺岡平右衛門・おかるの父。勘平をもう一度武士にするため、おかるを百両で売る。半金五十両を持って、深夜に家路を急ぐ途中、山崎街道で盗賊となった斧定九郎に殺される。

百姓与市兵衛の妻。寺岡平右衛門・おかるの母。

判官切腹の上使。判官に同情的。

判官切腹の上使。高師直と懇意なため、判官に辛くあたる。古くは山名次郎左衛門の名で登場することが多い。

高師直の家来。勘平という恋人があると知りながら、おかるに横恋慕する。金に弱いところも主人にそっくり。浪人した斧九太夫を使って、大星由良之助の動向を探る。

塩冶判官の江戸家老。二千石。もと塩冶家の家老であるにもかかわらず、浪人後は敵高師直方のスパイとなり、一力で由良之助の心底を探る。

斧九太夫の長男。部屋住みであるが二百石。しかし、あまりの強欲非道に父九太夫から勘当され、盗賊となる。山崎街道で与市兵衛を斬り殺して五十両を奪うが、その直後、誤って勘平に射殺される。

祇園の遊女屋一文字屋の亭主。おかるを百両で、五年間の年季奉公の契約で引き取る。現行の歌舞伎の台本では、女房のお才に役所を奪われている。

もと塩冶家出入りの堺の商人。義平の女房おそのの父了竹はもと斧九太夫の扶持人であった。そのためおそのを去らせてまで、大星らのために討入り武具を調える。大星や同志に心底を試されるが、ここで「天川屋義平は男でござんす」の名セリフを言う。

もと斧九太夫の扶持人で医者。おそのの父で、おそのに再婚を強要する。

天川屋義平の妻。義平の忠義のために離縁されるが、なお義平を慕っている。

天川屋義平の一子。

天川屋の丁稚。

旗本。両国橋で引揚げの義士一行を見とがめるが、温情ある態度をとる。

赤穂の浅野家に中小姓として十三歳で仕官した萱野三平は、江戸城での刃傷事件のときは江戸上屋敷にいました。三平は赤穂への使者として、早水藤左衛門と共に早駕籠で昼夜の区別なく早駆けし、生家の前で母の葬儀に出あいますが、そのまま赤穂へ直行。全行程の百五十五里(六二〇キロ)を寝る間も惜しんで四日半で到着しました。

三平は「仇討の仲間に加わりたい」と父に願い出ますが、許されませんでした。忠義と親孝行の板ばさみに苦悩して、元禄十五年一月十四日、萱野邸長屋門の西の部屋で自刃、二十七歳の生涯を閉じた萱野三平は、『仮名手本忠臣蔵』六段目で切腹して観客の哀れを誘う、早野勘平のモデルとなっています。

阪急「箕面」駅と北大阪急行「千里中央」駅の中間あたり、国道一七一号線と平行する旧西国街道沿いに、江戸時代の面影を残す集落があり、萱野三平旧邸長屋門・涓泉(けんせん)亭が残っています。

『仮名手本忠臣蔵』と並び、忠臣蔵劇化作品の二大巨峰といわれるのが、歌舞伎ファンの小泉首相がことのほか好きな芝居という、真山青果の『元禄忠臣蔵』(全九篇)です。

青果はこの連作を書くにあたり、史実にできるだけ忠実でありたいとして、克明に調査しました。赤穂事件をテーマとした従来の戯曲が事件の裏話やフィクションを積み重ねる「物語重視」の構成だったのに反し、青果は事件を真正面から見据え、その歴史的な意味を「元禄時代」という社会的視野の中で骨太にドラマ化しました。次代将軍・徳川綱豊から無名の町人に到る、赤穂事件にかかわった人々の心を追求し、登場人物が呼吸している次代相まで描いたと評価される作品です。なかでも、情の限り、理の限りを尽くし、気力の極みまで使いきった大石内蔵助の複雑な性格・心理が眼目となっています。

『江戸城の刃傷』は浅野内匠頭の刃傷とお家断絶、『第二の使者』と『最後の大評定』は藩の崩壊を前に度を失う藩士と城を明け渡す大石の決意、『伏見撞木町』は復讐かお家再興かと苦慮するのを紛らわそうと遊蕩に日を送る大石の孤独、『御浜御殿綱豊卿』は復讐の論理をめぐる甲府宰相・徳川綱豊と浪士・富森助右衛門の対決、『南部坂雪の別れ』は瑶泉院と大石の主従の別れ、『吉良屋敷裏門』は本懐をとげた四十七士の心境、『泉岳寺を』は脱落者・高田郡兵衛の悔恨と墓前での報告、『仙石屋敷』は大目付・仙石刃伯耆守屋敷における取調べと大石の所信披瀝、『大石最後の一日』は細川家お預けとなった十七士の切腹当日の日常生活と磯貝十郎左衛門と婚約者との愛を描いています。

大石内蔵助や綱豊が示す「忠義」の概念は、人間いかに生き抜くべきかという規範としての「忠義」であり、その内面的な人間の行き方を掘り出したところに『元禄忠臣蔵』の功績がありました。そこには、大戦を目前にして挙国一致へとなだれこんでいった時代の流れが投影されてもいます。青果に「忠臣蔵」執筆をすすめたのは、松竹の創業者である名興行師、大谷竹次郎だといわれています。

江戸時代、鶴屋南北の『東海道四谷怪談』と『仮名手本忠臣蔵』とは、一日交替で上演されるのが慣例になっていたようです。

文政八(一八二五)年七月、『東海道四谷怪談』が江戸・中村座で初演された折は、一番目を『仮名手本忠臣蔵』にして、二日がかりで上演しました。絵本番付によれば、初日は、『忠臣蔵』の大序から六段目までと『四谷怪談』の序幕から三幕目隠亡堀の場まで。二日目は、ふたたび隠亡堀から始めて『忠臣蔵』の七・九・十段目になり、そのあとに『四谷怪談』四・五幕が続き、最後が『忠臣蔵』十一段目(討入)となっています。

『忠臣蔵』の世界を転倒・解体させつつ、江戸・四谷左門町に住んでいた田宮の娘お岩の怨霊話や、密通した男女が戸板の裏表に釘付けされて神田川に流された話や、隠亡堀に心中者の男女の死体が流れたのを鰻掻きが引きあげた話など巷説を取り込んでいます。化政期(一八〇四~三〇)の頽廃的な時代相を反映して、封建社会の崩壊期を生きる下層社会の鬱積し沈澱したエネルギーを陰画的に舞台化しています。

四谷怪談は、忠臣蔵というタテマエの世界を裏返しにした庶民のホンネのドラマであり、浪士たちの家族、とくに女性たちが、封建社会の美学のために悲惨な目にあっているのを残酷に暴いた作品でもあります。

女にとって敵討ちとは何かを描いたところに四谷怪談のおもしろさがありましたが、現代でも橋田壽賀子の『女たちの忠臣蔵』が、義士たちを支えた女の視点から赤穂事件を描いて好評を博しています。

沖縄の伊江島には「上地太郎」という芝居が残り、中学校の授業に取り入れられています。琉球の使節団が江戸で観た歌舞伎の筋を持ち帰ってできた作品です。もとの台本は失われています。

一八六八年、明治天皇が東京遷都の際、高輪・泉岳寺の四十七士の墓へ「義を貫いた」という勅書を派遣したのは、忠臣蔵の物語を愛した江戸市民の心をつかもうとしたからと考えられます。武士の忠義の世界を、天皇を中心とした国家に合体させるという意味で、明治国家のイデオロギーを方向づけたともいわれます。このとき、忠臣蔵は、いわば国家公認の物語となりました。のちの二・二六事件のとき、決起隊が集合場所にしたのも泉岳寺でした。このとき、赤穂事件の例を引いて、裁判所は決起将校達を厳罰に処しているのです。

「劇聖」といわれた明治の名優、九代目市川団十郎が『仮名手本忠臣蔵』の大星由良助をはじめて演じたのは、明治元年(一八六八)のことで、大星由良助を通し史実の大石内蔵助という人物に心酔していた団十郎は、「腹芸」により歌舞伎の由良助を内蔵助に近づけようとしました。

浪曲中興の祖といわれた桃中軒雲右衛門は、明治四十年六月七日から、東京・本郷座という都会の一流の劇場で二十七日間の長期興行をうち、連日超満員という大成功をおさめました。舞台下手に大石内蔵助の肖像を飾って供物をそなえ、『義士銘々伝』を口演しました。「武士道鼓吹」を看板に掲げ、「苦難に耐えて大義に殉じた」日露戦勝後の高揚した国民精神に合致する、新しい浪曲の誕生でした。

大正デモクラシーの時代になると、本懐を遂げて細川家預かりになった大石内蔵助の一日を描いた芥川龍之介の短編小説『或日の大石内蔵之助』(一九一七)が、大石の遊廊通いは官能的快楽を追求するためであり、仇討ちの偽装のためではないとして、その個人としての人間性を描いています。

昭和に入り、大仏次郎の『赤穂浪士』(一九二七)は、浅野家以外の人々を重要な脇役として登場させます。権力と金力が握手していた時代にあえて背を向けた堀田隼人、その隼人をかばうような人物として怪盗・蜘蛛の陣十郎が加わり、女賊お仙も参加します。また、吉良上野公の実子が当主となっていた上杉家の家老、千坂兵部の存在をクローズアップすることで、封建体制の中で生きる武士の悩みと意地を浮かびあがらせました。大仏次郎は従来の「義士」を「浪士」に転換することで、講談などで謳われてきた物語の軌道修正をはかったのです。

戦後になると、大仏次郎『赤穂浪士』を原作にして、東映が戦後初の本格的『忠臣蔵』映画を製作します(昭和三十一年)。翌年には松竹が『大忠臣蔵』を制作したのに続き、三十三年大映、三十四年と三十六年に東映、三十七年に東宝と忠臣蔵物が続きます。

『忠臣蔵』は、「活動写真」と呼ばれていた草創期から昭和三十年代半ばまで日本映画の華でした。大正年間だけでも通しの忠臣蔵映画は十本を数えます。昭和に入ると、専属スターが充実していなければ四十七士のキャストを組めないため、自社の俳優の層の厚さをPRしたい映画会社は競ってオールスターの『忠臣蔵』に挑みました。

敗戦後、進駐軍(GHQ)が日本の伝統文化を検閲した際、真っ先に「忠臣蔵」の上演を禁止したのは、この仇討ちドラマに、日本人の封建モラルを支えてきた精神性を見たからでしょう。

その禁令が廃止され、最初に作られた大作『大忠臣蔵』には、大石内蔵助の役をはじめ歌舞伎俳優が何人も出演し、内容も歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」そのままでした。

映画産業がテレビの普及に押されて力を失っていくと、折々の世相を映しつつ、茶の間に忠臣蔵が登場するようになります。

NHK大河ドラマに忠臣蔵が最初に登場したのは一九六四年の『赤穂浪士』です。テレビ初出演という大スター、長谷川一夫の内蔵助が評判をよび、芥川也寸志の主題曲も有名となりました。

日本が経済大国となった一九八二年、NHKの大河ドラマに登場した『峠の群像』(堺屋太一・原作)は、赤穂藩を一つの企業と見立て、塩をめぐる経済摩擦を素材に加えることで、経済小説としての要素も活かそうとしました。大石神社(赤穂市)名誉宮司・飯尾精の著した『ザ・忠臣蔵』の第一章は、この『峠の群像』が事実に反するという批判で占められています。

一九八八年にテレビ東京で放送された『大忠臣蔵』(森村誠一・原作)は、赤穂事件を中心に、元禄時代という爛熟期をパノラマのように展開して見せたドラマです。お家断絶に揺れる家臣たちの人間ドラマを「忠誠心」のみならず「組織の中の人間」という現代に通じるテーマで再構成し、史実では死んだはずの井原西鶴や紀伊国屋文左衛門、大奥の年寄・絵島まで登場させ、悪役に定着した吉良方を対等に扱っています。

『元禄繚乱』(一九九九)は、バブル崩壊後の世相を背景に、内蔵助の人間臭さを強調し、播州赤穂の風土を映し出そうと努めました。

忠臣蔵の実像をめぐるタテマエよりホンネに力点を置いた、こうした文学の出現は、大仏次郎に始まる、従来の「義士」神話を突き崩す動きを加速していきました。

舞台劇に目を向けると、井上ひさしの『不忠臣蔵』(一九八五)は、討ち入りに参加しなかった二十人ほどの武士の列伝ですが、いずれも一人称の語りで表現され、その語り口が身分や職業を巧妙に描出しています。

つかこうへいの『つか版・忠臣蔵』(一九八二)に到っては、「型」に捉われた卑俗な日本人像に義士を設定しています。大石内蔵助と大高源吾が内匠頭の辞世の歌を宝井其角のもとに買いにきたところから始まり、殿中松の廊下で長袴をふんづけて転んでしまった浅野内匠頭は、その辱しさをごまかすために、そばにいた吉良上野之介に切りつけたということになっています。元禄の泰平の世に安定成長期の日本社会を投影し、失職した赤穂浪士の困惑に現代のサラリーマンを重ね合わせたのです。

平田オリザの戯曲『忠臣蔵』(一九九九)も、日本人のコミュニケーションの形に焦点をあて、現代の会社世界に忠臣蔵を置き換えたものですが、この趣向は映画『サラリーマン忠臣蔵』(一九六〇)が先行していました。

二〇〇四年にNHKで放映された『最後の忠臣蔵』(原作・池宮彰一郎、脚本・ジェームス三木)は、赤穂浪士四十七人の中でただ一人切腹を免れて生き延びた男が、残された浪士の家族のために生き抜く姿を描いています。

評論としては、佐藤忠男『忠臣蔵-意地の系譜』(一九六七)が、『仮名手本忠臣蔵』は、支配階級も被支配階級も共に喜ぶことのできる芝居であり、両者がそれぞれに満足しながら一致点を見せる芝居だと説いています。忠義も反逆もそのテーマであるとして、忠臣蔵作品全体を対象にして赤穂事件を論じ、広範囲にわたる日本人の精神構造論となっています。武士としての意地を張った四十七士を「弱い立場の者が自分という存在の正しさを実感するためにあえて損なことをしてみせ」たという見解が全体にわたる主論点です。

渡辺保の『忠臣蔵 もう一つの歴史感覚』(一九八一)は、現実の赤穂事件の展開を追いながら、それが歌舞伎や浄瑠璃に戯曲化される過程でどのようにドラマの人間像が定着していったかを考証し、忠臣蔵が国民劇へと進化していったプロセスを解明した力作です。

ベストセラーとなった丸谷才一の『忠臣蔵とは何か』は、「忠臣蔵」と「曽我物語」という江戸の市民劇の相似点を論究し、民衆が共感を抱く背景に御霊信仰、すなわち「非業の最期をとげた者、ことに政治的敗者の怨魂がたたって疫病その他の災厄をもたらすという日本の古代信仰」があることを指摘しました。この「御霊信仰」が、日本という枠組を越えたカーニバル的な性格を含んでいるという、大胆な推論を提起しました。

御霊信仰の端的なあらわれとして、丸谷才一は討ち入りの際の異様な火事装束をあげます。浪士たちの衣装は、のちのドラマに見るような火事場装束ではなく、演劇における火事場装束の初出が吾妻三八・作の歌舞伎『鬼鹿毛無佐志鐙(おにかげむさしあぶみ)』であったことを証し、江戸時代は火災が多く、ことに江戸はひどかったことをふまえ、浅野内匠頭長矩の祖父・長直が火消しに勇名をはせた大名であることに着目しました。舞台で火事衣装を採用した背景には浅野長直の火消しの伝統があり、『仮名手本忠臣蔵』という題名には火難よけの意がこめられていると説き、さらに、火事衣装の黒と白との山形模様には、水(白い三角)が火(黒い三角)を鎮める意がこめられていたとして、春と冬との対立と交替という自然界の循環の比喩の上に、将軍綱吉あるいは徳川体制への呪いを盛りつけた『仮名手本忠臣蔵』の基本構造を集約して暗示するのが、揃いの火事衣装だったという大胆な解釈を下しました。ここには、近年著しい成果を挙げた文化人類学の視点がふんだんに活用されています。

鶴見俊輔・安田武による対談『忠臣蔵と四谷怪談』(一九八三年)は、「忠臣蔵」から日本人のコミュニケーションのありかを探り、「死を目前にして」いるがゆえにコミュニケーションの基本的姿があることを、社会学的見地から論じています。

番外編を見る

イギリスの詩人マンスフィールドの戯曲「忠義」は、忠臣蔵の物語をなぞっ多様な内容で、二代目市川左団次一座(大正十年五月、東京・明治座)と、築地小劇場(昭和四年の一月)によって上演されました。翻訳・演出は小山内薫です。

この作品には詩劇のような雰囲気があり、シェイクスピアの史劇の匂いを感じさせます。

オランダの画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホは浮世絵をこよなく愛し、四百点を超えるコレクションを残していますが、うち忠臣蔵関係の浮世絵は六点あるとのことです。

ゴッホの自殺には、忠臣蔵の忠義の世界への憧れが影響しているのではないかという説があります。浮世絵歌川派に詳しい「播磨文化の会」代表、M氏は、「忠臣蔵の精神は、晩年ゴッホの人生観に多大な影響を与えたのでは」と推測しています。

赤穂市のハーモニーホールで、平成五年(一九九三)に開催された「仮名手本忠臣蔵浮世絵展」では、ゴッホが収集し、没後にオランダ・アムステルダムの「ゴッホ美術館」に収められたものと同じ忠臣蔵浮世絵が展示されました。

ドイツの映画作家ハンス・C・メンベルグの作で、原題は“der summor des Samurai(サムライの夏)”

ハンブルグの街に神出鬼没する「日本ギャング」の額には「大石」と書かれた黒鉢巻が締められています。彼らは念力を使って金庫を開け、中の札束を念力を使って燃やし、犯行を終えた後、金庫に「近松」と墨書して去って行きます。鎧兜を身につけ旗竿を立てた武士達が夕焼けの平原を行軍する映像も出てきます。

フランスのバレエ振付師で、歌舞伎ファンでもあるモーリス・ベジャールが、仮名手本忠臣蔵をバレエに仕立てた「ザ・カブキ」(2幕9場、1986年初演、音楽は黛敏郎)は世界各地で上演されています。場面によってダンサーは摺り足や内股で歩いたりします。

モーリス・パンゲ『自死の日本史』は、「自死」という「意思的な死」を主題に捉えました。“記紀”「万葉集」「源氏物語」「平家物語」「今昔物語」「太平記」「義経記」「方丈記」“井原西鶴”“近松浄瑠璃”“芥川龍之介”“太宰治”“三島由紀夫”などの文学テクストをめぐる日本文化論です。四十七士が殺人者の罪を問われず民衆から敬意を払われた理由が記されています。日本文化の底を一貫して流れる〈意思的な死〉への敬意から四十七士を捉えています。

アメリカの人類学者ルース・ベネティクトは、第二次大戦中、戦時情報局の依頼をうけて日本人心性の研究を行い、有名な『菊と刀』を著しました。その中で「日本の真の国民的叙事ともいうべきものは『四十七士物語』である。それは世界の文学の中で高い地位を占める物語ではないが、この物語ほど日本人の心を強く捉えているものはほかに類がない」と記しています。

ベネティクトによると、日本人にとってのドラマは、西欧人のように、性格の一貫性と、善と悪との争闘に力点がおかれているのではなく、「義理」と「忠」の葛藤、「義理」と「人情」の葛藤、「義理」と「義務」の葛藤の中に捉えられている主人公の苦悩が人々の心をうつのであり、浪士たちは主君に対する無限の「義理」を立てて復仇を行い、将軍に対する「忠」を殉じて自殺したということになります。

赤穂浅野家初代の藩主・長直が地元の赤穂に残した業績は大きい。長直が赤穂へ転封したときの塩田は二千九百二十二石であったが、晩年には五千六百四石に増えている。赤穂塩の名声があがったのも、長直が赤穂に来て製塩法の改良に意を注いでからであった。都市インフラの整備についても、一六一九年のロンドンとされているヨーロッパ最初の上水道の完成より赤穂水道の敷設は早いほどである。

赤穂浪士の士風に影響を与えた山鹿素行の招聘も長直の時代のことであった。素行が浅野家に仕えたのは、承応元年(一六五二年)から万治三年に至る九年十か月間。禄千石をもって客分として取り扱われた素行は、主として江戸にあり藩士に文武両道を講じたが(承応二年九月から翌五月までは赤穂に滞在)、『聖教要録』の著述が幕府の忌諱にふれ、寛文六年(一六六六年)ら延宝三年まで九年九か月間、赤穂藩へ預けられることとなり、城内二の丸の大石頼母(内蔵助の大叔父)邸の隣屋敷に迎えられ、心を尽くした待遇を受けた。

殿中刃傷を赤穂に知らせるため赤穂に急行したのは、早水藤左衛門と萱野三平であった。両人は十四日申の下刻(午後五時)江戸を発し、百五十五里の道中を四日半で到着した。昼夜兼行、一時間に一里半の割合で走ったことになる。両士が赤穂についたとき目が眩んだので、赤穂町の中ほどにある井戸の水を飲んだという「義士の息つぎ井戸」が今も残る。その間、十六日には赤穂城明渡しが四月中旬過ぎと決まり、十七日頃から江戸住まいの浪士たちが江戸を発ち赤穂へ帰り始めた。

十九日の夜明け、二挺の駕籠が赤穂城内三の丸の大石内蔵助の邸に入ると、全家中に総登城のおふれが出された。登城藩士二百余人には、両人のもたらした口上書と浅野大学からの書状が披露された。金奉行、勘定方、札座奉行が相寄って藩札の発行高を調べるなど対策を協議したが、大石は「領民に難儀を残しては亡君を辱しめることとなる。在り金を残らず投げ出して領民に迷惑をかけないように」との旨を命じ、協議の結果、六分替えと決め、二十日から藩札の引き換えを始めた。

早水・萱野の両士が江戸から到着して数時間ののち、第二の使者・原惣右衛門と大石瀬左衛門が主君切腹の知らせをもって到着した。二十日には脇坂淡路守赤穂城受城使仰せつけの知らせが播州龍野へ到着。岡山藩は赤穂藩との領境に奉行を派遣、赤穂城下へ忍びの者を入れた。

二十二日には浅野大学の閉門、二十五日には江戸屋敷の引き渡しなどの知らせをもった飛脚が赤穂へ到着。二十三日には龍野藩が赤穂城請取り人員を発令。二十五日には城の明け渡しが四月十九日と確定したが、吉良上野介が生きていると判ったのは二十六日であったろうと思われる。

二十七日から三日間、城中で会議がおこなわれ、「主君が場所がらも考えず刃傷に及んだ段は不都合だが、喧嘩は両成敗のはずで、相当の振り合いをつけていただきたい」というのが藩士たち大方の意向であった。「吉野生存のまま城を明け渡したとなれば士分が立たぬ。もし大手門で切腹が不可能なときは、長矩の菩提寺寺華嶽寺(今の花岳寺)で追い腹して、上野介の処置を嘆願しよう」と約束をしたのは、大石内蔵助や原惣右衛門ら五十余人といわれる。二十八日から二十九日の朝へかけての城中会議の結果、江戸へ「鬱憤之書付」を持った嘆願使を派遣することになり、多川九左衛門と月岡次右衛門が選ばれた。

三月二十八日、長矩の母方のいとこにあたる大垣藩士・戸田源五兵衛と植村七郎右衛門が赤穂に来て、城の明け渡しについて心得違いのないようにと諭し、同様の使者は浅野家の親戚諸侯からも相ついで派遣されて来た。豊臣秀吉の義弟(妻同士が姉妹)であった長政を藩主とする浅野家は、徳川家と姻戚関係を結び、服従の姿勢を見せてきたので、うっかり肩を持って幕府ににらまれることを恐れたのであろう、赤穂浅野家の起こした分家の「反逆」を広島にあった浅野本家は苦々しく思い、大石ら家臣にも冷たくあたったのである。大石は月岡・多川の復命後でなければといって従わなかったが、嘆願は失敗に終わった。

赤穂浪士の引き払いは、十二日から始まり、十三日にはほとんど終わった。割符金は十一日に渡されたらしく、これは三月十五日の江戸勤番の者の割符分配後に残されていた約千両の金である。千三十二両の金を均等に、中小姓以上は六両、歩行組は弐両、小役人は壱両ずつ再配分したが、この分配につき逐岡島八十右衛門と家老大野九郎兵衛が衝突し、大野親子はその夜のうちに逐電するという事態がおこった。

大石は十五日、三の丸の家を引き払い、城下の祈願所・遠林寺を会所とした。翌日、目付が宿舎に着くと内蔵助に出頭を命じ、大石は岡林杢助、佐々小左衛門、河村伝兵衛、田中清兵衛とともに宿舎に出向いた。目付から言い渡されたことは

浅野家を存続するか、復讐して浅野家の存続を顧みぬか、浪士の間では論が分れたが、すでに旗本寄合衆となっていた大学長広によって浅野家を再興することは難しかった。翌十五年七月十八日に大学の閉門は許されたが広島の浅野家に預けられることになり、ここに一同の復讐心が決定したのである。

四月十五日、赤穂藩家中は城下を退去し、大石一家も城内屋敷から尾崎村へ移った。四月十九日の朝、受城使が目付とともに到着。大石内蔵助は奥野将監とともに迎え、大書院で城受け渡しの挨拶を行った。城門番所の警備も、浅野の家来から受城使の手の者に替わった。

六月二十四日、江戸・泉岳寺と赤穂・花岳寺で、浅野内匠頭の百ヵ日法要がおこなわれ、翌二十五日に大石は尾崎村を発って山科へ向かった。赤穂開城から、十一月三日の大石内蔵助の第一回出府までの期間は、江戸における堀部安兵衛・奥田孫太夫・高田郡兵衛の三人の仇討ち一点張りの所説と、大石の自重論との意見の相違でまとまりがつかなかった。

十一月十日には芝の宿で会議がもたれ、一挙を明年三月と定めた。

元禄十五年(一七〇二)四月中旬、大石は妻子を但馬・豊岡の実家へ帰らせた。

事件が終わった元禄十五年の春、母りくにつれられて但馬に帰った吉千代(または吉之進)は、僧形に身を変えて、城崎郡竹野村須谷円通寺の大休和尚の許に身を寄せ、十月に剃髪して祖錬元快と改めた。豊岡の養源寺や興国寺でも修行し、大赦令の出る前の宝永六年三月、病魔のために生涯を終えている。(このとき死なず岡山へ隠れたという説もある)

豊岡で生まれた大三郎は、元禄十五年の十一月下旬、丹後国熊野郡須田村に住む林文左衛門という眼科医者に縁組をさし、十六年正月に引き取られた。恩赦の命が出てから、りくは天下晴れて大石家の名跡を立てられることになったので、大三郎を代三郎と改名し、吉之進が死んでからは唯一の男子として育てた。そして、夫なき後、円通寺において落飾し、香林院と称えた。

家原浅野家陣屋跡(加東市家原)は、浅野長直が寛文十一年(一六七一)隠退する際、養子浅野直賢を赤穂分家として加東郡三千五百石を分封したので、陣屋を建てたものです。宝永年間、この家原浅野家の菩提寺となったのが善龍院でした。

元禄七年(一六九四)、「赤穂・浅野家」の分家だった「家原・浅野氏」の祈願所として建てられた、臨済宗・大悲山観音寺(加東市家原)は、家原浅野家の香華院です。弘化四年(一八四七)二月、善竜院の住職・明範により、義士百五十回忌を記念して、浅野内匠頭長矩及び義士四十七士の墓碑が立てられました。浅野内匠頭長矩と四十七士の姿を彫り込んだ版木も見つかっています。版木は縦四六・五センチ、横六七・五センチ、厚さ二センチ。義士ら四八人が、それぞれの名前とともに横四列で並び、最上列中央には畳に座った浅野長矩、その左右に大石内蔵助と主税父子を配しています。義士たちは床机に腰かけ、手には槍などを持っており、「いろは」が一文字ずつ書き込まれた兜をかぶっています。

貞享三年(一六八六)から江戸末期まで播磨国加東郡三千五百石を領した、家原・浅野氏の祈願所だった観音寺は、明治維新後に廃寺となりましたが、その後再興し、今も多くの義士ファンが訪れます。

穂積浅野家陣屋跡(加東市穂積)は、元禄四年から赤穂藩家臣・吉田忠左衛門が、郡代としてここに出張して政務をとりましたが、元禄十四年の浅野家断絶後は廃虚となっています。聖神池(加東市多井田)は、元禄十四年(一七〇一)の事件当時、吉田忠左衛門が普請検閲をしていた池ですが、事件の報に接し、検閲中途で赤穂へ帰ったと伝えられます。

赤穂藩の領地だった加西市の旧家からは、討ち入り後の義士の様子を記した記録書「赤穂実記」全四巻が見つかっています。浅野内匠頭の菩提寺である東京高輪の泉岳寺の僧が、義士を預かった大名・家臣から取材したもので、切腹から八年後の一七一一年にまとめたもののようです。四巻とも写本ですが、浅野内匠頭の吉良上野介への刃傷の状況、赤穂城明け渡し、内蔵助を中心とした討ち入り準備や決行の様子などを克明に記しています。

縦二十五㌢、横十七・五㌢。すべての巻末に「泉岳寺内香圓(こうえん)叟記判」とあり、一巻は殿中の事件と内匠頭の切腹、城明け渡しまで。二巻は浅野家再興がならず、逃げた六十九人の氏名と動向、復讐を誓った氏名一覧、討ち入りの手記や討ち入りの様子などを記載しています。三巻は泉岳寺へ引き揚げる義士の様子、吉良邸のことなど。四巻は、細川、松平など四大名家に預けられた義士らの様子や辞世、切腹の惨状などで、八回目の命日の正徳元年(一七一一)二月四日、香圓が各家の家老ら十三人から取材し、書き留めたとあります。「徒党」とする幕府の断罪に対し「亡主之仇を討チ申儀に候ヘハ徒党と申にてハ無御座候」という大石内蔵助の反論があり、解読したのは、義士・潮田又之丞の子孫にあたる加西市の文化財担当者でした。

瀬田又之丞の母・姉の墓が加西市北条町菊ヶ谷墓地にあるのは、又之丞の母と姉が事件後、北条町の渡辺与左門へ寄寓、姉は与左衛門と結婚し、この地で両人とも没したことに因ります。母は「真昌院本清自性清信尼」、姉は「実巌貞峰信女」の法名です。

奥野将監屋敷跡(加西市下道山町)は、組頭千石の奥野将監が浅野家没落後、加西市下道山町の磯崎神社、神宮寺の秀経に娘が嫁いでいたのを頼り、ここに居をかまえたものです。将監は名をウエ門と改め田畑の開拓につとめました。屋敷跡は社務所の前の山裾にあり、現在は杉の植林がなされています。堀の一部といわれる水堀が残っており、鳥居の横には将監の開いた“ウエ門田”という名のある田も現存しています。

磯崎神社に残っている神宮寺の過去帳には、将監、浅野内匠頭、家臣、享保十二年(一七二七)五月二十二日亡「玄徳院節巌禅義居士」と記入されています。また、磯崎神社の“社寺記録”には、将監及び彼の死亡した前後の住職の墓石の配置図が記入されていますが、その一つに“将監”と書かれています。この墓地は現在、義茶(将監の娘の子)の墓、一墓だけが立っています。

なお、将監の墓は多可町糀屋部落の墓地にもあり、碑銘は神宮寺の過去帳と同じで、側面に奥野将監と刻まれています。伝えでは、加西市からここの延命寺に移り隠棲していたともいわれています。

久学寺(加西市上芥田町)は、常陸国笠間から赤穂に来た浅野長直が、加西の地も赤穂藩の領地であったところから、当寺六世是天良扶和尚を浅野家の菩提寺、赤穂の花岳寺の二世住職としたものです。大石良雄は赤穂開城の際、当時の碧峰和尚に花岳寺の維持と永代祭祀を依頼したと伝えられ、その依頼状が保存されています。その関係から、四十六士の戒名を記録した元禄十六年(一七〇三)の過去帳があり、浅野家代々及び四十六士の霊牌も祀られています。

大石内蔵助の妻りくと、二人の子どもの銅像が、りくの出身地・豊岡市のりく遺髪塚近くに建っています。

りくは十八歳で内蔵助に嫁ぎ、三男二女をもうけましたが、吉良邸への討ち入り後、内蔵助と長男主税が切腹、長女くう、次男吉千代も病死するという悲運に耐えました。

銅像は等身大で、討ち入り前に、くうと吉千代を連れて実家へ戻るときの旅姿です。

興国寺跡(豊岡市“旧豊岡郭内”)は、但馬第一の寺であったといわれますが、火災に会い、現在廃寺となっています。大石良雄の次男・祖錬元快(吉千代)は豊岡市竹野町の円通寺からこの寺に移り、宝永六年(一七〇九)三月一日十九才で病没しました。

正福寺(豊岡市日撫)は、りくの父・石束源五兵衛毎公が隠居して草庵を建て、真修院と名づけたものです。毎公は元禄十五年(一七〇二)にその院を広げ、正福寺と改めました。山科より帰ってきたりくは、子どもたちの行く末を案じながら、この寺で十年間隠棲します。広島から納髪されたりくの遺髪を祀っており、りくの命日である十一月十九日と討ち入りの日十二月十四日は毎年法要でにぎわいます。裏山には大石良雄切腹の翌年、十五才で早世した長女クウの墓「正覚院本光妙智信女」があります。

養源寺(豊岡市新屋敷)には、寺内の墓地に石束源五兵衛毎公の墓があります。

討ち入りから三百年近くたった、一九九三年七月二十四日。

赤穂市長は、吉良上野介のかつての領国、愛知県吉良町を訪れ、吉良一族の菩提寺「華蔵寺」に参り、町の歓迎レセプションにも出席しました。

その前年、吉良町長らがすでに赤穂市を訪れています。浅野家の菩提寺・花岳寺に参詣し、浅野内匠頭や大石内蔵助の墓前に線香を手向け、赤穂御崎で開かれたレセプションにも参加しました。

両市町は一九九〇年十一月、赤穂浪士の討ち入りの舞台、吉良邸のあった東京都墨田区の仲介で歴史的な和解が成立しました。「義士親善友好都市交流会議」には、九三年から“敵役”の吉良町も参加、名称も「忠臣蔵サミット」と改めました。これは、北海道滝川市から熊本県山鹿市まで、忠臣蔵ゆかりの自治体二十市区町が参加して友好を深め、協力して町おこしを図るのが目的です。

物語(ストーリー)が歴史(ヒストリー)と同じであった時代の、共同幻想としてのドラマから解き放たれた「忠臣蔵」は、国民的教養たる古典として、町おこしなどに積極的に活用されるようになりました。

赤穂市では十二月十四日に大石神社や赤穂城址で義士行列がおこなわれますが、篠山市の宗玄寺でも、不破数右衛門の父、岡野治太夫の墓前における供養祭や子供行列がおこなわれます。

宗玄寺(篠山市古市)には、不破数右衛門の父、岡野治太夫とその夫人の墓があり、数右衛門の位牌が祀られています。母より贈った数右衛門討ち入りの時の襦袢も寺宝として保存されていましたが、明治初期故あって他家へ渡り、現在はそのレプリカが残されています。

元禄十五年十月、大石良雄の次男吉千代は、母りくと豊岡へ帰り、のちにこの寺で得度、祖錬元快と改めました。

間瀬久太夫は柿本神社に仇討ち祈願をし、赤穂で育てた梅の盆栽を、同神社の西隣にある月照寺の本堂前に植えました。この梅は大木となり「八房梅」と名づけられ詩歌にもうたわれましたが、枯れて、現在三代目が植えられています。

また、柿本神社のほうにも「八房梅」があります。

若狭野浅野家三千石の菩提寺で、寺内に浅野家代々の墓があります。

真宗本願寺派の別格別院で、天正八年(一五八〇)豊臣秀吉から寺領三百石の寄進を受けました。赤穂の家臣はお家断絶後、この寺領内に多くが潜居していました。

加東郡の郡代であった吉田忠左衛門は、領内見廻りのとき黍田の庄屋、小倉七衛門宅を宿舎にあてていました。赤穂開城後、忠左衛門と寺坂吉右衛門の両人はしばらくここに潜居し、このとき二人で庭園六十坪の造園をしたといわれます。のちの火災で庭の原形は変わっていますが、池などは当時の形を保っています。小倉家には当時の文書をはじめ江戸時代の古文書が多く保存されています。

二〇〇六年「のじぎく国体」の剣道道場となる赤穂市が、義士の討ち入り装束をイメージしたスタッフ法被一五〇〇着を作製しました。白黒で、浅野・大石両家の家紋入り。すでに市職員が着て窓口業務に当たっています。

赤穂市立歴史博物館では「義士すごろく」を複刻、販売しています。本版の多色刷りで、幕末の絵師・歌川芳虎の作。各コマには「仮名手本忠臣蔵」に登場する四十七士の肖像、行年などが描かれています。

神戸市御影の香雪美術館には千利休が漁夫からもらいうけ花入れに仕立てた「桂籠花入」があります。吉良上野介の本物の首は船で品川へ送られて高輪の泉岳寺へ届けられ、代わりにこの籠が布に包まれ槍に刺されて泉岳寺へ向かったと伝えられています。

『仮名手本忠臣蔵』では、吉良上野介は、南北朝時代の武将、高師直となっていますが、その師直の墓が、伊丹市の昆陽里にあります。この石碑を動かすと悪霊が目を覚ますという言い伝えがあります。

一九八八年の新神戸オリエンタル劇場の開場公演は、蜷川幸雄の演出による『仮名手本忠臣蔵』でした。

一九九二年十月九日から十一月二十四日まで、旧・宝塚大劇場の最後の公演となったのは、雪組『忠臣蔵~花に散り雪に散り』(柴田侑宏、主演杜けやき)です。

落語と『仮名手本忠臣蔵』は縁が深く、現在も口演されるものに「四段目」と「七段目」があります。

「四段目は」、大の芝居好きで、使いに出ると芝居の立ち見をしてくる丁稚が主人公です。怒った旦那が蔵に閉じこめると、丁稚は、四段目の判官切腹の型を真似しながらも空腹のために泣きごとを言っています。旦那が、蔵へ入れっぱなしの丁稚をすっかり忘れていたことに気づき、みずからお櫃を抱えて蔵の戸をがらりと開けると、「御前(御膳)」「蔵のうちで(由良介)かぁ・・・」「へへぇっー」「待ちかねたぁ」

「七段目」は、芝居に熱中する若旦那が見物に行ったまま三日も帰らないので、大旦那は大変なご立腹、なだめる番頭が苦労しているところへ帰ってきた若旦那が「遅なわりしは拙者が不調法、御前へいづるは、まだ間もあらん・・・」と芝居気取りの調子なので、大旦那の怒りは募るばかり。番頭が二階へ上げても、やっぱり若旦那は芝居の真似を演じています。大旦那が丁稚に静かにするように言いにやりますが、丁稚も芝居好きなので、若旦那と二人で忠臣蔵の「七段目」を始めます。平右衛門に扮した若旦那が、おかるに扮した丁稚に対して、「妹、そなたの命は、兄がもらった」と言って、本物の刀を抜いたので、丁稚は後ろへ下がったとたんに階段から転げ落ち、番頭に水を飲まされて気がつくなり、「・・・私には勘平さんという夫のある身、お前のままにはならぬわいな」「馬鹿野郎、お前に夫があってたまるものか。いいあんばいに怪我もしなかったが、頂上から落ちたのか」「いいえ、七段目」

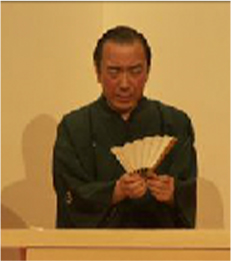

「小南陵・貞山 大忠臣蔵大会 たっぷり東西漫談の夕」 平成17年12月13日(火) 場所:トリイホール

四十七士の中で「徳利の別れ」でよく知られております赤垣源蔵重賢。この人は養子に入った人でございます。播州赤穂五万三千石、浅野妥女正のご家中で百五十石をいただく赤垣十内。夫婦の間に産まれて参りましたのが女の子。

まぁ、これは女の子でございますからいずれは養子を迎えなければならん。ところがこの子がまた至って背が低い。しかも小太りでございますから、まあ、こつま南京といったところでございます。今も昔もね、スラーとした柳腰が喜ばれるんです。男というのは勝手なものでございますね。

親はこれが不憫でございます。女の道は十分仕込まれまして、またひと通り武芸までも教えた。ところが縁が遠い。なかなか養子のきてがございません。

「あぁー、あのかぼちゃ娘、ご免こうむる。」こういう訳です。年は二十三。昔の娘さんが二十三と言えば年増と言われまして、子どもの二人位はあってもいい年頃。

さあー、親は焦る。今は二十三と申しますと、まだまだ若者の部類でございます。

おとくは家からあまり出ず、引きこもっている。春の三月、桜どき。世間の娘さんは着飾ってお花見に出る。

「これ、おとくや。お前そういつまでも奥で燻ってばかりいてはならん。気晴らしに花見にでも行ってはどうじゃ。」

「はい、いいえ、私は。」

「これこれ、お行きなされ。気持ちが晴れるぞ。」

「はい、それでは。」親に心配をかけてもと、おとくは下郎をひとり連れて花岳寺へと花見にやってくる。人に顔を見られるのは恥ずかしい。かつぎというのをかぶります。薄い絹、これををかぶって花見。花を楽しみまして、もう帰ろうかとポツポツと戻ってくる。

すると、向こうの方から三人連れの若侍。浪人者と見えてかなり酔っている。

「あーどうだ。あー酒なくて何の己が桜かな。いい気持ちだ。おっ、かわいいのが来たぞ。赤い草履を履いて、まだ十一、二といったところだな。まるで人形だ。」

「あっ、どれどれ、あーなるほど。あっ、これこれ。かつぎなどかぶってうっとしいぞ。かわいい顔が隠れてしまうではないか、これ。」

とヨロヨロと近づいてくると

・・・続きは講談映像をご覧ください。

ポップアップのウィンドウ幅を変更する場合は p-chushingura-popup–x のようにmodifierを作成してください。ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト

さて、「大石の掛け軸」と題す一席でございます。元禄十四年の三月、浅野内匠頭長矩が、殿中松のお廊下において吉良上野介に刃傷をいたしまして、その日のうちに切腹と相成りました。この浅野内匠頭に弟がございます。浅野大学と申します。この人はどうしたかと言うと、芸州浅野家、ご本家のほうにお預かりと相成りました。

さぁ、このお預かりとなりました浅野大学のところに、ふた月に一度ほど、京の山科から、馬に乗りましてヒョッコリ、ヒョッコリとやって来るのが書家で、そして茶の道のほうでもなかなか優れた名前を残しております細井広沢という人でございます。この人は前の浅野内匠頭の時には、国元でいろいろと京の事情をお話をしたりする、まぁお伽衆の一人といってもよいかもしれませんが、浅野内匠頭が切腹をいたしましたので、浅野大学のほうにいろいろとお話にやって参ります。

そうこうしているうちに、山科に大石内蔵助が住まいをいたします。でございますから、大石内蔵助のいろいろな様子をば、これまた知らせにくるというしだいでございます。

「どれ、広沢。大石内蔵助の様子は?」

「はい、相も変わらず身持ちが悪うございます。伏見撞木町の遊里、あるいは祇園・島原と、遊び呆けております。」

「あー頼みにならぬのは人の心であるのう。奴こそ仇討ちを遂げてくれるかと思いのほか、遊び呆けておるか。それならばわしはな、兄君への申し訳のために追腹を切ろうと思う。」

「いやいや、浅野家再興の夢があなた様にかかっておりまするゆえ、追腹のほうは今しばらくお待ちを願います。大石内蔵助の心中腹の中、如何なものか、わたくし何か策をもって調べて参りまするから。」とこう言うので、

「あー左様か、それならばそういたしてくれ。」馬に跨りまして、ヒョッコリ、ヒョッコリと芸州浅野家から京の山科へ帰る途中、別に妙案というものはございませんが、ふと気がついて「あーそうじゃ!大石内蔵助が遊里へ遊びに行くのに、日岡峠という所を通る。この日岡峠には桜茶屋といういい茶屋がある。ここでひとつ仕掛けをしてみよう。」と考えました。

・・・続きは講談映像をご覧ください。

ポップアップのウィンドウ幅を変更する場合は p-chushingura-popup–x のようにmodifierを作成してください。ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト

泉州堺に住んでおりました廻船問屋で天野屋利兵衛。

まぁこの人、多くのお大名衆に仕えておりました。なかでもこの天野屋、最もかわいがって下さりましたのが、播州赤穂五万三千石浅野内匠頭長矩公でございます。

ところが、内匠頭様が元禄十四年三月の十四日、殿中松の廊下におき、高家筆頭吉良上野介義央に刃傷、即日切腹、お家断絶。と聞いた時、

これ普段は、落ち着き過ぎるほど落ち着いております天野屋利兵衛。えらい慌てかたでございました。すぐに妻のそでに去り状をやると、具足櫃を背負い、その上に当時七つになる倅、七之助を乗せ、槍をかついで急ぐ播州赤穂。大石に会い、

「わたくしも皆様方と共に働きとうございます。どうかお仲間にお加えなされてくださりますよう。」と頼みこみました。

城代家老大石内蔵助良雄は、はじめから天野屋の心底を見抜き、

「実はのう天野屋。殉死をいたさん、往生をなさん、主君の仇討ち、改めて頼みたきことあり、ひとまず堺に戻っていてくれますよう。」

利兵衛を堺に戻します。改めて頼みこみましたのが、この吉良邸に討ち入るのに、どうしても必要でした忍び道具の十三品。利兵衛は職人に固く口止めをいたします。ひそかに仕事に取り掛かりました。一組できると小包にして船で大阪から江戸に。一組できると江戸表。まぁいい塩梅に、これが知れずにおりました。

その当時の大阪、松野河内守という名奉行がおりました。何もこの河内守、はじめから天野屋利兵衛を謀反人とみなしたわけではなく、夜遅くまで利兵衛の家で仕事をしている。怪しき奴じゃとみて、御用と踏み込み、家宅捜索をしたところでてきたのが、蝋燭立てが五十丁。

・・・続きは講談映像をご覧ください。

ポップアップのウィンドウ幅を変更する場合は p-chushingura-popup–x のようにmodifierを作成してください。ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト

「八百屋甚兵衛」という一席でございます。

元禄の十五年十二月十四日、赤穂義士四十七士が吉良の屋敷へ討ち入って上野介の首をあげました。考えてみますと、四千五百石の吉良です。これが五万三千石の残党がこの四千五百石を討ち取れないか、簡単にできるだろうとこういう風にも思いますが、ところがそうではない。

この吉良の倅が、上杉十五万石の大名でございますから。この十五万石が、しかも家来には、千坂兵部という知恵者がおります。この家来がもって、十五万石でもって皆、吉良の命を守ろうといたしました。そこで、早速この吉良の屋敷を改築する。まぁ、いわゆる抜け穴というのをこしらえた。そのほか様々な仕掛けをした。落とし穴、釣り天井、いろんんなものを作ったわけです。

ところが、これだけではなかった。剣術の先生、江戸で日本一と言われていた剣術の先生をガードマンとして雇いまして屋敷の中へ入れた。さらにこれだけではない。千坂兵部という人はじぃーと考えまして思いついたのは、この吉良の屋敷の裏手に八百屋で甚兵衛という、これは爺さんです。爺さん婆さんの二人暮らしで、これが住んでおります。そこで、人をもってこの甚兵衛を呼びにやりますと、

八百屋甚兵衛の奴ヒョコヒョコとやって参りまして、

「えーどうも、ありがとうございまして。野菜の注文でございましょうか?八百屋の甚兵衛でございますが。」

「おぉ、その方が甚兵衛か。その方の家は吉良様の真裏手じゃな。」

「へぇ、さいでございます。さいでございます。」

「それで吉良様の家の様子がお前の所ではよく聞こえるかな?」

「へぇ、聞こえますよ。吉良様の所でね、猫がニャアと鳴いただけでも聞こえますね。それくらい近いんで。」

「それで、そのほうも聞き知っていると思うが、浅野内匠頭の残党じゃ、吉良様の屋敷へ討ち入ろうとしているという噂がある。知っておるか?」

「へぇ、知っております。」

「その時にお前の所まで聞こえる。それをすまんが、この上杉の屋敷の方へもちょっと注進をしてもらいたい。いや、ただな、しかしお前にものをただでは頼まんぞ。おーお前がこれを知らせてくれたら、一早く吉良様のお命が助かったら、その方に百両やろう。」

「えっ!ちょっと旦那様。ちょっともう一度お聞かせ願いたいと思います。」

・・・続きは講談映像をご覧ください。

ポップアップのウィンドウ幅を変更する場合は p-chushingura-popup–x のようにmodifierを作成してください。ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト

お話は元禄一年、江戸は八丁堀の松屋町で、町道場を構えておりましたのが菅野六郎左衛門。まぁこの人、教え方が大変に親切だということから道場もえらい繁盛でございます。ところが、ある時この菅野の噂をお聞きになったのが、松平左京とおっしゃるお大名。菅野を指南番としてお召し抱えになりました。

六郎左衛門これを有難くお受けをいたしますと、道場を甥にあたります中山安兵衛武庸にゆずり、己は松平に仕官をいたしました。

さぁ、後に残った安兵衛武庸は、この人は生来の酒好き。それでも叔父さんが側にいる時は、少しはこの遠慮をして飲んでいたのでございますが。さて、側にいなくなったとなると、朝からぐびぐび、てんでこの、「トウッ」となんつって稽古はいたしません。大勢おりました門弟衆も一人減り、二人減り、最後にはもう誰も来ません。

「たーっ、門弟のおらん道場など、あっても仕方がないわ。」てんで、

すぐにこの道場をどこぞにたたき売っちまいまして、年をとってきて可哀想だと叔父さんがこの色々と面倒を見ておりました。

ひめどりを売って歩く、おきん婆さんというのが住んでいる。その隣が空いたのを幸いに月八百文の汚いボロ長屋に移りました。道場を売って得た金はたちまち酒に変わって、それでもあっという間にその金を使い果たして、からっけつ一文無し。

安兵衛どうしても酒が飲みたい。はじめのうちはお弔いの後について歩きまして、清めの酒というのにありついてましたが、しまいにはこれにも飽きちまって、

「どうもあんまり寺で飲む酒もおもしろくないな。どこぞ料理屋に上って、さんざっ腹食って飲んで一文も勘定を払わないで帰る工夫はないものか。」

・・・続きは講談映像をご覧ください。

ポップアップのウィンドウ幅を変更する場合は p-chushingura-popup–x のようにmodifierを作成してください。ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト

「大石の東下り」後編ということでございます。

大石内蔵助が山科におります時に、元禄十五年の秋の始めでございます。江戸の方から密書が届きました。吉良上野介は本年のうちは江戸にいるが、一夜明けるというと出羽の米沢、倅の養子先のほうに出立をする。

さぁ、出羽の米沢に入られましたならば、これはもう仇を討つことはできません。そこで、大石内蔵助は東へ下向することといたしましたが、ここで二つ難題がございます。今申しました天野屋利兵衛。先程のネタでございますが、利兵衛にこしらえさせました天下ご禁制の品。たくさんあります。

槍ばしご、あるいは鎖帷子、ガンドウ、半球、そして血槍。こういったものを、こしらえさせましたが、これをば、江戸に持って行くにも、荷物をば開けられましたならば、「お前はこれは何をするのか。」こう言われますから、なんとかして偽名を使って長持の中を検められないようにしなければなりません。また、大石内蔵助というこの名前でもいけません。さぁ、「大石内蔵助が江戸に入った。」と言われましたならば、もう、すぐに吉良家のほうでは守りを固めます。

そこで近衛関白殿の雑従、垣見左内と偽名をいたしまして、通行手形もでっちあげました。「これ、江戸へ出立をいたす。大阪にいる矢頭(やこう)右衛門七にも知らせてやれ。本当は『やこうべえもしち』でございまして、この人と親父の長助の墓というのが、堂島三丁目の浄祐寺というお寺にございます。『やこうべ』ということはわかっておるのでございます。いずれ、いつもでございますが、楽屋に来はりまして、「小南陵さん、『やこう衛門七』ちゃいまっせ。『やこうべ衛門七』でっせ。『あかがき源蔵』とちゃいまっせ。『あかはに』か『あかばね』と言うんでっせ。」と言われますので、先に言うておきますが、通説で、講談のほうは参っておりますので。

さぁ、本人は垣見左内と偽名をいたしまして、矢頭右衛門七、矢田五郎右衛門、あるいは武林唯七、勝田新左衛門、そして大石親子。こういった面々をば引き連れまして、東海道駅路の鈴の音もはや耳に聴き飽きまして、呉竹のむら雀、東海道を順々に下って参りまして、箱根の関所も無事通りました。

・・・続きは講談映像をご覧ください。

ポップアップのウィンドウ幅を変更する場合は p-chushingura-popup–x のようにmodifierを作成してください。ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト

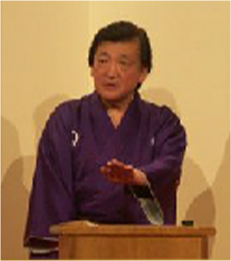

今日は忠臣蔵と講談ということでお話を伺いたいんですけれども。まず、赤穂事件が講談でどのように伝えられていったのかというようなことからお願いします。

小南陵:赤穂事件は最初はやれなかったんですよ。講談もそうですし、歌舞伎もね。歌舞伎だって五十年ほど経って・・・時代をちょっと変えたり、それから「大石内蔵助」を「大星由良之助」にしたりとか、そういう風なちょっと細工をしないと、幕府からいろいろと圧力がかかってくるわけですね。その頃に歌舞伎と同じように講談のほうは、若干実名でやり始めるわけですね。お芝居とかもそうですけど、事件が起きただけでは結局素材だけですからストーリーにならない。段々段々一つ一つストーリーを膨らましていくわけですね。大石内蔵助が山科におって、祇園だとか色んなところで遊んだとかね、そういう風なこと。そして、サイドから応援する人、天野屋利兵衛を持ってきて、そして、その人が実は武器を、討ち入りの道具を作ったんだと、そういう風に広がっていくわけですよ。

そういったことは、講談師が作り上げてきたお話ですか?

小南陵:そうです。講談師。昔の講談師は偉いですね。ですから、義士伝といってもストーリーですね、殿中松の廊下の刃傷から、討入り・切腹に至るまでを、これを本伝といいます。それから、四十七士の話を義士銘々伝といいます。それから、今言った天野屋利兵衛のような者、俵星玄蕃だとかいうサイドから支えた人達のエピソードを義士外伝と、こういう風に三種類あるんですね。

それが伝わってきて、今のいろんな赤穂浪士のお話の元になったと

小南陵:そうです。討入りで山鹿流の陣太鼓を叩いたとか、そういう風に段々脚色されてくるわけですよ。火事装束で討入りをしたとか。

では、昔の人がそうやって講談師が語るのを聞いたのが元ですから、今の人達が赤穂浪士の何か物語にするとかしようと思うと・・・。

小南陵:たいてい素材は講談でがっちり作られていますから。たとえば、昔の東映の時代劇だとか、ああいう風なものもみんなだいたい講談を素材にしてやっていましたからね。

講談の長い歴史において忠臣蔵物っていうのは、やはり結構大きな存在ですか?

小南陵:これは大きいですね。ストーリーが多種多様ですから、やっていてキリがないとでもいいましょうか。だって義士銘々伝だけで47種類のネタがあるわけでしょ。それぞれに、またその中で二つも三つもストーリーがありますから・・・。

祭神は秦河勝で、境内社に天照皇大神・菅原道真(すがわらみちざね)・素戔嗚命(すさのおのみこと)・牛頭天王(ごずてんのう)・少将井宮(しょうしょういのみや)などが合祀されている。

絵馬堂には法橋である北条文信の画による赤穂義士画像図絵馬がある。奉納年は不明であるが30面が現存しており、すべてに「法橋文信」及び落款が見られる。画面には名前・石高・役職・辞世の句なども書かれている。

黒尾の山裾に祀られた小社で、祭神は須佐之男命(すさのおのみこと)である。境内には嘉永2年(1849)に奉納された義士画像図絵馬がある。絵馬は49面の人物絵馬と1面の奉納額で、絵師は京狩野派の菅原永得(すがわらえいとく)である。絵馬は全体として画面の状態が悪いものも多いが、享年や辞世の句も記されているため、四十七士のうち46人が判別可能で、吉田忠左衛門(ちゅうざえもん)の絵馬が欠落しているようである。義士に加えて矢頭長助(ちょうすけ)・萱野三平・橋本久蔵の3人が「義士一列」として加えられている。旧赤穂郡内に所在する24の義士画像図絵馬のうち最も古い絵馬であり、赤穂市指定文化財となっている。

祭神は秦河勝。境内には妙見堂・天満神社・荒神社がある。拝殿には画師・奉納年とも不明であるが、大石主税良金(ちからよしかね)の絵馬1面がある。

この他千種川流域では、周世八幡神社、高野尼子神社に義士を画題にした絵馬が奉納されている。

鎌倉初期に文覚(もんがく)が開創したと伝えられる天台宗の寺院で、山号を高雄山と称する。寺には寛文6年(1666)に浅野長直によって奉納された三十六歌仙絵扁額が残されている。扁額裏に書かれた銘によると、絵師は前原自久斎(まえはらじきゅうさい)、和歌は法橋である里村仍春(さとむらじょうしゅん)の筆蹟である。

このほか大石内蔵助良欽(よしたか)(良雄の祖父)が寛文5年(1665)に寄進した手水鉢、大石内蔵助良雄が寄進した石灯籠などがある。

また現在は尾崎の如来寺に保管される木像不動明王立像と木像毘沙門天立像は、もと神護寺にあったもので平安後期の作と推定され赤穂市指定文化財となっている。

国道250号線の赤穂と相生の両市の境、ちょうど現在の高取峠頂上付近の小公園に、江戸城での刃傷の凶報を知らせる早かごをイメージしたモニュメントがある。高さ4m、幅5.6m、奥行き1.5mの強化プラスチック製で、平成2年(1990)に兵庫県上郡土木事務所が緑のランドマーク事業として設置したものである。

祭神は秦河勝。社殿は山裾に南面して建つ。拝殿には40面の義士画像図絵馬が奉納されているが、画師・奉納年は不明である。

祭神は三宝荒神で、境内神社に稲荷神社がある。絵馬堂には四十七士に萱野三平を加えた48面の義士画像図絵馬があり、赤穂市指定文化財となっている。絵馬は赤穂出身の法橋として著名な長安義信(ながやすよしのぶ)である。大石内蔵助良雄像には奉納年が、各絵馬に奉納者が記され、それによれば慶応元年(1865)に三宅源兵衛をはじめ木生谷及びその近在の人々によって奉納されたことがわかる。この絵馬は義士画像図絵馬のなかでも、赤穂藩領にある唯一の江戸時代の絵馬である。

浄土真宗本願寺派の寺院で、山号を大成山と称する。義士のひとり中村勘助(かんすけ)が赤穂城開城後に隣村の木生谷に仮住まいした時、浄専寺の住職と親交があった。勘助が江戸に下る時、自作自筆の位牌を同時に納め死後の法会を依頼したと伝えられ、今もその位牌が祀られている。

祭神は応神(おうじん)天皇で、境内には荒神社・権現社・天神社を祀っている。

拝殿には明治45年(1912)に奉納された47面からなる義士画像図絵馬がある。画師は法橋の北条文信で、文信71歳の作である。

光浄寺は、もとは萬福寺内にあった寺家で天文13年(1544)に永順によって開基されたという浄土真宗の寺院である。山号は戸嶋山。

浅野時代から始まった新田開発と村への住民定着により、森時代の新田村は1,500石余の大きな村となったが、村内に一寺もない状態であったため享保21年(1736)に村役一同から寺建立の願書を萬福寺に提出し、同寺より藩に願い出て許可を得て、現在の地に元文2年(1737)に堂宇が建立され阿弥陀如来像が安置された。

寺には市指定文化財となっている赤穂浅野家3代の木像坐像が祀らられており、その彫成及び表現から京都の仏師系の手による18世紀後半の製作と推定されている。

なお、地域の人々はこの寺を「たくみさん」と呼んで親しみ、毎年初代藩主浅野内匠頭長直の命日である8月24日には法要が営まれている。

浅野長直が笠間から入封した翌年の正保3年(1646)から、干拓による新田開発が行われ新田村が成立した。住民が定着し始めた承応元年(1652)、長直が五穀豊穣を祈願して近江の日吉神社から山王宮を勧請し、同時に田地3段を寄進した。

また大石内蔵助良雄による画及び奉納と伝えられる絵馬がある。

奥藤家は近世以降廻船業などで富を成した商家である。大道(だいどう)とよばれた道に面し妻入りに建つ大規模な入母屋づくりの家屋は築後300年といわれ、往時は西国大名の本陣にあてられた。酒倉は寛文年間(1661~1673)の建築で、石垣による半地下式の構造をもつ。

奥藤家所蔵の義士関係資料に「神文判形(しんもんんはんぎょう)」と義士書状が貼られた8曲1双の屏風がある。「神文判形」は、討ち入りを決意した大石内蔵助良雄がその同志を選ぶため、提出させた神文判形を返し戻してその反応から本人の真意を確かめたものである。奥藤家のものは盟約から脱落した井口半蔵・木村孫右衛門連名のもので、現存する唯一の神文判形である。

祭神は秦河勝(はたのかわかつ)・天照皇大神・春日大神である。神社の創立時期は明らかではないが、播磨国総社縁起によると養和元年(1182)には祭神中太神24座に列せられ、当時すでに有力な寺院であったことがわかる。神社には明治17年(1884)奉納の「忠臣蔵役者番付」がある。

毎年秋に行われる祭礼、坂越の船祭りは国の選定無形文化財となっている。神社眼前の坂越浦には古来神地とされてきた生島(いきしま)がありその樹林は国指定天然記念物となっている。また島には神社の御旅所・県指定文化財の祭礼用和船を納める船倉・祭神秦河勝の墳墓と伝えられる生島古墳がある。

赤穂城は正保2年(1645)に常陸(ひたち)国笠間(かさま)(現在の茨城県笠間市)から53,500石を授かって入封した浅野長直(ながなお)が、近藤三郎左衛門正純(まさずみ)に築城設計を命じ、慶安元年(1648)から寛文元年(1661)まで13年を費やして完成させた城である。その縄張は甲州流軍学によってなされたといわれ、本丸と二之丸は輪郭式(りんかくしき)に、二之丸と三之丸は梯郭式(ていかくしき)となる海岸平城である。

この城を築城した浅野家は、元禄14年(1701)の江戸城中の刃傷事件によって断絶し、その後は永井家を経て森家の居城となって、明治の廃藩置県を迎えた。これにより城内は民有地となり城郭遺構もかなり改変を受けたが、昭和46年(1971)には国史跡に指定され、以後計画的に公有化と整備が進められている。

延徳2年(1490)に開創された浄土真宗本願寺派の寺院で、「播磨六坊」のひとつに数えられ山号は朝日山と称する。浅野時代には米5石4斗4升が給付されていた。

寺には義士木像のほか浅野長矩の遺品として、大石内蔵助良雄から寄進された喚鐘とその際の書状が残されている。また、墓地には花岳寺の「忠義塚」の碑文の選者で、延享12年(1727)に『播州赤穂郡志』を著した藤江忠廉の墓がある。

元和2年(1616)に開創された臨済宗の寺院で、山号を江西山と称する。その開山の雲甫(うんぽ)は不生禅(ふしょうぜん)を確立した盤珪(ばんけい)の師である。寺の裏は熊見川に面し、浅野時代には遠林寺とともに水軍の屯所としての役割も担っていた。

境内の墓地には義士の肉親や近藤源八の墓がある。

真宗大谷派の寺院で、山号を大嶋山と称する。もと英賀(姫路市)に建立されていたが、那波大島(相生市)を経て天正年間(1573~1592)に加里屋に移された。この地は、のちに1町目から寺町までに広がる町家の主要部分を門前町とするような配置となっている。元禄15年(1702)には大石内蔵助良雄から金30両の寄進を受けている。

池田時代の臨済宗玄興寺を浅野時代に真言宗遠林寺と改め、浅野家の祈願所、赤穂藩水軍の屯所となった。山号は明王山と称した。赤穂城築城の際、城の鎮守として愛宕山社を建立し、その修法を行ったのが遠林寺開山法印秀栄であった。明治14年(1881)に廃寺となる。

赤穂浅野家断絶後に御用会所となったこの寺で、大石内蔵助が開城の残務処理を行っている。また大石内蔵助が、住職の祐海(ゆうかい)和尚を通じて将軍綱吉の母桂昌院(けいしょういん)にはたらきかけ、浅野家再興を図った。

現在は廃寺となり、本堂は御崎の廣度寺(こうどじ)に移築されている。

加里屋西端に位置する浄土宗の寺院で、山号を照満山と称する。もとはJR播州赤穂駅北方の山麓にあったと伝えられ、城下町が形づくられるとともに加里屋に移された。加里屋最古の寺院である。特に浅野赤穂藩2代目藩主であった浅野長友(ながとも)の夫人戒珠院(かいじゅいん)の帰依(きえ)を受け、元禄15年(1702)の赤穂城開城の際にはその御墓料として田地4反6畝4歩が寄進されている。境内には戒珠院の墓があるほか、大石内蔵助良雄の寄進と伝えられる稲荷神社と石灯籠がある。

慶安年間(1648~1655)に開創された真言宗の寺院で、山号は春日山と称する。もとは東性寺といったが浅野長直の3回忌の延宝3年(1675)に長直の法号をとって寺号とし常清寺と改名した。城下町の東北隅に位置し、東惣門の押さえとしての役割をもっていたという。

寺には浅野家からの寺領寄進状が残されている。

正保2年(1645)に浅野長直が父華嶽院と母台雲院の菩提寺として建立し、その法名から台雲山華嶽寺と称した。曹洞宗永平寺末寺。以後歴代赤穂藩主となる永井家、森家の菩提寺でもある。

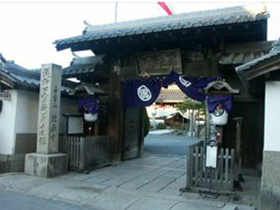

境内には、浅野家墓碑、森家墓碑、赤穂義士47人の墓碑、義士宝物館、義士木像堂、大高源五の句碑等があり、赤穂藩や義士関連資料が数多く保存されている。本堂天井には江戸末期の法橋(ほっきょう)長安義信(ながやすよしのぶ)による天井絵『竹と虎』が描かれている。山門はもと城下町の西惣門であったものを明治6年(1873)に花岳寺21代仙珪和尚が購入移築したものであり、平成元年(1989)3月に市指定文化財となっている。また、赤穂城の縄張を行った近藤正純(まさずみ)の墓が妙慶寺(みょうけいじ)から移されている。

法耀山高光寺は、もと大津村にあって妙典寺と称していたが、寛永17年(1640)に現在地に移された日蓮宗の寺院である。明暦3年(1657)には赤穂藩主浅野長直から本尊の寄進を受け、寛文2年(1662)には長直夫人の菩提寺となり、延宝2年(1674)にその法名高光院を用いて寺号を改めた。元禄15年(1702)の赤穂城開城の際には高光院の御墓料として田地5反2畝5歩が寄進されている。

なお寺には原惣右衛門(そうえもん)が奉納した直筆の『法華経』8巻、大石内蔵助良雄の画の『大黒天画像』、浅野家寄進の『三十番神画像』『鬼子母神十羅刹女画像』のほか、義士の位牌、浅野長矩愛用の蹲(つくばえ)が残されている。

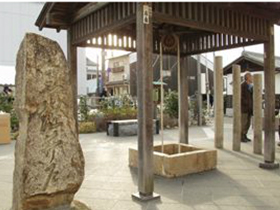

江戸の浅野内匠頭による刃傷事件の第一報を知らせるため、元禄14年(1701)3月14日夕刻に赤穂藩士早水藤左衛門(はやみとうざえもん)・萱野三平が早かごで江戸を出発し、赤穂城下に着いたのは3月19日の早朝であった。彼らは、155里(約620㎞)の行程を4昼夜半早かごに揺られ続け事件の第一報を知らせた。城下に着いた両人は、この井戸の水を飲んで一息ついてから、国家老である大石内蔵助邸の門を叩いたと言われ、以来この井戸を「息つぎ井戸」を呼ぶようになった。

寛文5年(1665)に開創された法華宗の寺院で、山号を長遠山と称する。境内には茅野和助(かやのわすけ)の父猪之助の墓があるほか、大石頼母助の書簡が伝えられている。

なお、幕末の文久事件により藩政から退けられた村上真輔の次男河原駱之助が藩領外へ立ち退く途中、襲撃の企てがあることを知り福泉寺で自害しており、境内にはその墓がある。

赤穂市役所1階市民ホールに建つ「大石内蔵助良雄像」は、昭和57年(1982)5月に市職員により赤穂市役所新庁舎竣工を記念して設置された。像高は等身大の1.75mのブロンズ製で、制作は兵庫彫刻家連盟会員の広嶋照道氏である。大刀を手に裃姿で建つ内蔵助は、秘めた意志と家中の意見をまとめ開城を決断した姿を表現している。

JR播州赤穂駅前のロータリーに建つ「大石内蔵助良雄の像」は、昭和58年(1983)5月に赤穂ライオンズクラブ認証20周年を記念して建立された。像高2.2mのブロンズ像で、作者は二科会審査員の高橋忠雄氏である。内蔵助は討ち入りの装束を身にまとい、手に持つ采配を大きく振り上げている。

本丸の面積は約15,114㎡あり、内部には天守台・御殿及び番所・倉庫等の付属建物・池泉等があった。

本丸の表玄関となる本丸門は、一の門である櫓門(やぐらもん)と二の門である高麗門(こうらいもん)及び枡形(ますがた)から構成される。門は廃城後取り壊されたが、平成4~8年(1992~1996)にかけて復元された。

藩邸である御殿は大きく表・中奥・奥に分けられる。表御殿は藩庁としての公的施設、中奥は藩主の私的な部屋、奥御殿は奥方・女中達の施設であった。中奥には坪庭が設けられていた。この御殿の南西には大池泉があり、昭和59年(1984)の発掘調査によって全容が明らかにされ、現在は検出遺構をもとに復元整備されている。池泉は東西38m、南北26m、外周約150mの規模を持ち、中島・入江・岬を備え、護岸汀線は直線・曲線を巧みに組み合わせている。

本丸の北西隅は古絵図には「くつろぎ」と記されていたが、昭和63年(1988)の発掘調査によって池泉が検出された。池泉からは陶磁器類や下駄・漆椀・木簡などの木製品が多量に出土した。木簡には「浅野内匠頭」「大石内蔵助」などの名を記したものがある。これらの木簡は現在赤穂市立歴史博物館に常設展示されている。なお、本丸内の池泉を中心とした庭園部分は、平成14年(2002)に「旧赤穂城庭園」として国名勝に指定されている。

二之丸門を入ると右手には大石頼母助屋敷があった。大石頼母助良重(たのものすけよししげ)は大石内蔵助良雄(よしたか)の実の大叔父に当たる人物で家老職にあった。妻は浅野長直の長女鶴姫で、四男一女をもうけた。とくに長直に重用され、赤穂においては二之丸に屋敷を賜った。山鹿素行が赤穂に配流された際、素行はこの大石頼母助の屋敷の一角で8年余りの謫居(たっきょ)生活を過ごした。屋敷跡は平成10~11年(1998~1999)に発掘調査が実施され、屋敷跡の土塀基礎石垣や建物礎石などの遺構が検出された。このほか、二之丸の北西部に広がる池泉が検出された。池泉は屋敷に近い流れの池泉と、大小二つの中島を備えた雄大な池泉から構成されている。平成14年(2002)に本丸庭園とともに国の名勝に指定され、現在復元整備を行っている。

赤穂城の清水門の外にあり、往時には米蔵があった。外観は米蔵にちなんだ白壁の土蔵風の建物で、「塩と義士の館」として平成元年(1989)に建設された。常設展示は、国指定重要有形民俗文化財の製塩用具を中心に「赤穂の塩」、模型・絵図・出土遺物からみた「赤穂の城と城下町」、史実と文化の両面からとらえた「赤穂義士」、出土遺物と映像で説明する「旧赤穂上水道」の4つのテーマから構成される。

儒学者であり兵学者であった山鹿素行は、浅野長直に禄1,000石で招聘され江戸において藩土に文武を講じた。承応2年(1653)9月から翌5年まで赤穂に滞在し、その間築城中であった赤穂城二之丸門付近の縄張りを一部変更し、また藩土に兵法指南をするなどその手腕を発揮した。その後寛文6年(1666)にその著書『聖教要録』が幕臣の問題とするところとなり、赤穂藩へ配流の身となる。赤穂においては二之丸の大石頼母助屋敷の一角で8年余りの謫居生活を送っており、その頃の様子は著書『年譜』からうかがい知れる。これによれば謫居の身ながら厚くもてなされ、饗応(きょうおう)を受けたり頼母邸の裏手にある「錦帯池(きんたいち)」と呼んだ二之丸庭園で遊興(ゆうきょう)を楽しむこともあったという。

山鹿素行像は大正14年(1925)に大石頼母助屋敷跡に建立され、第2次世界大戦中の供出を経て昭和33年(1958)再建された。その後、平成10年(1998)に二之丸整備事業に伴い二之丸門内側に移設され現在に至っている。

「川口門」とも呼ばれた清水門は、刃傷事件後の赤穂城明け渡しの際、大石内蔵助良雄が最後に城と惜別した舞台として知られる門である。門外には熊見川沿いに米蔵・薬煙場・番所などがあり、米蔵の一部は昭和61年(1986)に発掘調査された。この米蔵のあった場所には現在赤穂市立歴史博物館がある。平成3年(1991)には門前面の橋台石垣の発掘調査と復元整備が行われた。

赤穂城の設計を担当した近藤三郎左衛門正純の子、近藤源八正憲(げんぱちまさのり)の屋敷の長屋門である。近藤源八は父の跡を継いで甲州流軍学を修め、浅野家の軍師として1000石取りの番頭として重職にあった。その屋敷は間口33間、奥行31間もの広大なものであったという。長屋門は3分の1が改変を受けながらもかろうじて保存されており、平成10年(1998)4月27日に赤穂市指定文化財(建造物)となった。その後現存建物の解体修理と発掘調査が行われ、平成11年(1999)4月から一般公開されている。

大石家は代々浅野家に仕えた重臣で、赤穂入封から断絶まで家老として大手門内側の一画に屋敷を構えていた。屋敷地は間口28間、奥行45間余りの広さを誇り、庭には池泉も造られていた。屋敷地は大正12年(1923)国史跡に指定されている。長屋門は城内に残る数少ない江戸時代建築のひとつで、昭和54年(1979)には解体修理が行われた。刃傷事件を知らせる早かごが叩いたのがこの門である。

搦手(からめて)となる塩屋門は枡形と高麗門から構成されていた。枡形内には太鼓櫓があり、塩屋門の外に広がる侍屋敷に向け合図を発したという。枡形石垣は現在もよく残り、枡形内部の雁木(かんぎ)坂や枡形外面の複雑な折れなど特徴ある構造を今も見ることができる。

なお、塩屋門は浅野内匠頭長矩(たくみのかみながのり)の切腹を知らせる早かごがくぐった門として、また城明け渡しの際に備中足守藩主が入城した門として知られる。

元和元年(1615)に完成した切山隧道(ずいどう)から城内までの上水道は、以後近年にいたるまで城下町の暮らしを支えてきた。この旧赤穂上水道について、発掘調査や通水調査、改修工事等によってそのシステムが明らかになっている。この赤穂上水道の歴史的意義を記念し、その保存と活用のシンボルとして昭和57年(1982)にモニュメントが設置された。 モニュメントは山崎山山麓・駅前通り・お城通り・赤穂城大手前公園の3箇所にあり、赤穂を潤してきた上水道のイメージを表現している。

大石神社は、三之丸の一部の大石内蔵助及び藤井又左衛門(またざえもん)の屋敷跡に大正元年(1912)に建立され、祭神は赤穂義士47人及び萱野三平(かやのさんぺい)・浅野家3代・森家の先祖7代の武将。境内には義士宝物館があり、義士ゆかりの資料が展示公開されている。また義士木像館は昭和28年(1953)に設立され、浅野内匠頭長矩や大石内蔵助良雄をはじめとする義士の木像が展示されている。

もと赤穂八幡宮の神宮寺(天台宗)であったが、神仏分離により明治3年(1870)に八幡宮から分離し如来寺と改めた。山号は金光山と称する。寺には大石内蔵助良雄の画による藤棚の屏風6曲左半双や義士の書簡などがある。

祭神は仲哀(ちゅうあい)天皇・応神天皇・神功皇后(じんぐうこううごう)で、もと鳥撫(とりなで)村の銭戸(ぜんと)島にあったものを現在の地に遷したと伝えられる。神仏習合(しんぶつしゅうごう)から金光山神宮寺と呼び、浅野時代には寺領として30石を受けていた。明治3年(1870)の神仏分離により八幡神社と如来寺となり、昭和27年(1952)に古来の八幡宮に改めた。毎年例大祭の神幸式で演じられる獅子舞は「赤穂八幡宮獅子舞」として赤穂市指定文化財となっている。

八幡宮には、大石内蔵助良雄が貞享4年(1687)に寄進した灯籠・神酒徳利一対・馬鞍と鐙(あぶみ)・大石の画による布袋(ほてい)図絵馬・藤棚の屏風6曲右半双のほか、大石りく愛用の化粧箱、岡島八十右衛門(やそえもん)・原惣右衛門・近藤正純など書や書簡などが伝えられている。

赤穂八幡宮の拝殿右側から宮山に登る道(「信仰の道」)沿いに拝殿があったが、老朽化のため取り壊され、現在は本殿のみが残っている。祭神は志波彦神(しわひこのかみ)・塩土老翁神(しおつちのおきなのかみ)・武甕槌神(たけみかづちのかみ)・経津主神(ふつぬしのかみ)である。もとは東浜の塩田内にあったものを大正7年(1918)頃に現在の地に移したものという。その後金比羅神社と天神社も合祀された。

神社には奉納年は不詳であるものの、尾崎出身の法橋として著名な北条文信の画による義士画像絵馬34面が奉納されていたが、現在は赤穂八幡宮で保管されている。

東隣の明王山普門寺は天台宗の寺院で、寺に安置される木像千手観音坐像は平安初期の作といわれ国指定文化財となっている。

赤穂八幡宮の東南にあり、俗称「おせど」という。元禄頃、この地には大石内蔵助良雄の家扶妹尾孫左衛門の兄元屋八十右衛門の屋敷があり、赤穂城開城の直前、大石内蔵助良雄は城内三之丸の屋敷からこの地へ移り、山科へ出立するまでの50日たらずをここで暮らした。

現在当地は市指定文化財となり、大石が勧進したという稲荷社(大石稲荷)、昭和6年(1931)に建てられた「大石良雄假寓地」の石碑があり、「ひょうたん池」や井戸跡の遺構が往時の庭を伝えている。また「牛石」「馬石」と呼ばれる巨石があり、もと赤穂城本丸の庭園にあったものと伝えられる。石は薩摩石といわれ、薩摩の島津家から浅野家に贈られたものともいう。

浅野長直は入封後から塩田の拡張と製塩法の改良によって塩の増産につとめ、また塩の販路開拓と流通統制を実施することで藩を潤した。以後、製塩は赤穂藩の貴重な財源となった。

赤穂海浜公園内にある塩の国には、復元された塩田と製塩施設があり、釜屋で実演される製塩作業の見学、入浜塩田での浜引き・集砂・潮かけなどの浜作業や体験棟での製塩実習を体験できる。隣接する赤穂市立海洋科学館では、瀬戸内海と塩・海洋科学・赤穂の自然科学に関する幅広い資料が展示されている。

曹洞宗の寺院で、正保3年(1646)に浅野長直が城下に一寺を建立したことに始まり、山号を補陀洛山と称する。寛文12年(1672)には浅野家の菩提寺である花岳寺内に移され、花岳寺の開山秀巌龍田(しゅうげんりゅうでん)大和尚の隠居寺となる。元禄14年(1701)に良雪(りょうせつ)和尚が現在の地に良雪庵を建て、宝永3年(1706)に寺号を正福寺と引き継ぐ。

この良雪和尚は大石内蔵助良雄に「君辱臣死」の名言を与え、元禄の快挙として世に伝わる討ち入りを果たさせたという。また、大石と良雪和尚は共に囲碁を愛し、「二良の対局」の寺として有名である。寺には、この対局の碁盤や、討ち入り前日にしたためられた大石の暇乞状をはじめ大高源五、小野寺十内(じゅうない)・原惣右衛門・赤埴源蔵(げんぞう)ほか数々の義士書状が残されているほか、大石が描いた両親の画像も保存されている。また境内に久岳庵が東海から移されており、浅野家3代の位牌が安置されている。

田淵記念館は、江戸時代前期より塩田・塩問屋などを営んできた田淵家から赤穂市へ寄贈された美術品・古文書類を展示・保存する施設として平成9年(1997)に開館した。収蔵・展示されている美術品は日本画・書・茶道具・婚礼道具など多岐にわたり、なかでも茶道具はその数も多く、貴重なコレクションである。また大石内蔵助良雄の画と伝えられる絵が4幅ある。

記念館に隣接する田淵邸には国指定名勝の「田淵氏庭園」があり、御崎山の傾斜地を巧みに取り入れた茶亭露地と書院庭園から構成された名園として著名である。(庭園は原則として非公開)。

赤穂市内唯一の式内社で、祭神は伊和都比売神である。もとは眼前の海中に浮かぶ八丁岩の上にあったものを天和3年(1683)に浅野長矩が現在の地に移した。今も航海安全や大漁祈願・縁結びなどの厚い信仰を受けている。

大石内蔵助良雄とその一家は赤穂城開城前から尾崎に仮住まいし、内蔵助良雄は開城後の残務処理を6月まで続けた。6月中旬には妻と子息を、自身は6月25日に京都・山科に向けて新浜港(御崎)から出立した。このとき船上からいくどとなく見返し、赤穂への名残を惜しんだのがこの松という。

現在は松は2代目となったが、見事な枝振りを伸ばしている。平成10年(1998)5月に赤穂ライオンズクラブ認証35周年を記念して、花崗岩の記念碑が設置されている。

東御崎展望台に建つ「大石内蔵助良雄之像」は、昭和63年(1998)4月に寒川新・みねこ夫妻から赤穂市へ寄贈されたもので、作者は新構造社運営委員の山名常人氏。像高3.6mのブロンズ像で、名残と覚悟を心に赤穂から去っていく旅装束の内蔵助をあらわしている。

赤穂浅野家江戸参勤時の香華寺。浅野内匠頭、瑤泉院、四十七士、富森家の墓、供養塔、四十七士の木像堂・義士関係の遺物を納めた宝物館がある。墓地入口の門は、浅野内匠頭の上屋敷の裏門を移した。

「浅野内匠頭終焉之地」の石碑がある。昭和15(1940)年に田村町有志により建立された。

元禄14(1701)3月14日に浅野内匠頭が吉良上野介に斬りつけたところ。皇居東御苑のなかに石柱がある。

義士討入りの場。吉良邸の一部が公園として残っている。上野介の首を洗ったといわれる井戸がある。12月第2土曜、日曜日に吉良祭・元禄市、12月14日に義士祭が行われる。

大石内蔵助夫人りくの遺髪塚がある。長女くうの墓。四十六士、浅野三代の霊牌。駐車場に、平成6(1994)年建立した、りく、吉千代、クウの銅像がある。

大石内蔵助夫人りくの祖父石束源五兵衛の墓がある。市立図書館付近に「大石陸女誕生之地」碑がある。三坂町大山山中に吉千代の墓がある。

大石内蔵助の次男吉千代は、同寺に隠居中の南禅寺大休和尚の弟子となった。

正保(1645)2年、浅野長直が赤穂に転封になったとき、佐用郡の一部(山田、中山、蔵垣内、西本郷、海田)が領地となった。

浅野長直の養子長恒を赤穂分家として赤穂郡のうち3千石を分封した。昭和17(1942)年に建立された碑がある。

若狭野浅野家の菩提所。大石の銅像と義士絵馬。若狭野陣屋歴代領主の墓がある。

大石内蔵助の作と思われる手洗い鉢がある。

大石の居室があったとされる庄屋海老名別邸跡で、内蔵助がよくこの地に来遊した。

四十六士に戒名を記録した過去帳。浅野家代々及び四十六士霊牌がある。同寺は、泉岳寺、花岳寺とともに赤穂義士をまつる三がく寺の一つ。

潮田又之丞の母と姉の墓がある。事件後渡辺与左衛門へ寄寓、姉は与左衛門と結婚し、この地で両人とも没した。

浅野家没落後、磯崎神社、神宮寺の秀経に娘が嫁いでいたのをたより、ここに居をかまえた。

龍野城主脇坂談路守5万3千石は、木下肥後守とともに赤穂城の受城使をつとめた。

岡島八十右衛門の女園の墓がある。園は田中九郎兵衛の後妻である。

浅野家断絶後、吉田忠左衛門が家族に預けたとされる。赤穂藩の家臣も多く身を寄せた。

浅野家江戸家老、藤井又左衛門の墓がある。又左衛門は家老上席800石であったが義盟に加わらず姿を消した。

奥野将監の墓がある。

浅野長直が養子浅野長賢を赤穂分家として加東郡のうち3千500石を分封し、陣屋をたてた。

家原浅野家の菩提寺

家原浅野家の香華寺。四十七士の墓、義士木像がある。

吉田忠左衛門がつくったといわれる。

吉田忠左衛門が加東郡代として出張して政務をとった。

柿本神社に間瀬久太夫が仇討ちを祈願し、月照寺に梅を植えた。「八房梅」と名付けられたが、枯れて3代目が植えられている。

また、柿本神社にも「八房梅」がある。

不破数右衛門の出身地。「不破数右衛門正種之碑」は、昭和7(1932)年に古市義士会によって建立された。両親の墓もある。毎年12月14日には、宗玄寺から古市街道を回るコースで子供義士行列が行われる。

遺物の俳文集と刀がある。三平は赤穂改易の後父の許に帰り、元禄15年正月14日自刃したという。

中央区住友銀行前に大高源五の句碑がある。

近世吉良家の菩提寺。上野介(義央)の寄進した鐘、上野介(義央)50歳の塑像、その他上野介の遺品を蔵している。

中世東条吉良家菩提寺。上野介(義央)が寄進した三十六歌仙絵巻や吉良家の古文書がある。

上野介(義央)は、領地を赤馬で巡回して親しく領民と接した。花岳寺などに像がある。

| 二・四 | 浅野長矩・伊予吉田藩主伊達宗春、勅使・院使饗応役を拝命 |

|---|---|

| 三・一一 | 勅使柳原資廉・高野保春、院使清閑寺熈定、伝奏屋敷へ到着 |

| 一二 | 勅使・院使登営し、将軍綱吉へ聖旨院宣を伝達する |

| 一四 | 長矩、高家筆頭吉良義央に殿中松の廊下にて刃傷。長矩は一関藩主田村建顕にお預けとなり、夕刻切腹、泉岳寺へ葬送。 第一報・第二報の急使、江戸を発つ。吉良義央はお構いなし |

| 一五 | 浅野長広閉門。龍野藩主脇坂安照・足守藩主木下公定、赤穂城受城使を拝命する。 |

| 一七 | 鉄砲洲の浅野上屋敷を引き渡す |

| 一九 | 早朝第一急便、夜第二急便が赤穂へ到着。大石良雄、家中総登城を命じ、事件を報告 |

| 二〇 | 六歩替で藩札の交換を始める |

| 二六 | 吉良義央、役職を辞す |

| 二九 | 大石ら、納得のいく処分を求める嘆願使二名を江戸に派遣 |

| 四・二 | 受城目付荒木政羽・榊原政殊、江戸を出発。大石の嘆願使と行違となる |

| 一一 | 家中、開城に決定 |

| 一四 | 家中、花岳寺・大蓮寺・高光寺へ永代供養の田地を寄進 |

| 一五 | 家中、赤穂を退却。大石、城内屋敷から尾崎村へ移る |

| 一六 | 荒木・榊原両目付、赤穂に着き、受城業務始める |

| 一九 | 受城使脇坂安照・木下公定へ赤穂城を明け渡す |

| 五・一二 | 大石、原惣右衛門らを普門院につかわし、長広御免の運動を依頼 |

| 一七 | 大石、広島藩主松平(浅野)綱長に浅野家再興への尽力を依頼 |

| 二〇 | 大石、遠林寺祐海を通じて、護持院隆光に長広御免の運動を頼む |

| 六・四 | 大石、残務処理を終え、二五日赤穂を去り、大坂を経て、この日京都山科へ到着 |

| 九・二頃 | 吉良、呉服橋内から本所への屋敷替えを命ぜられる |

| 一〇・二三 | 大石、奥野将監・河村伝兵衛・岡本次郎左衛門らを従えて江戸へ向う |

| 一一・一〇 | 大石ら、堀部安兵衛ら江戸の同志を集め、会談する |

| 一二・二頃 | 吉良義央が隠居し、義周が家督を継ぐ |

| 二・一五 | 山科会議。大石の存念に従うことを決議 |

|---|---|

| 三・一 | 武林唯七、原惣右衛門に別行動を勧める |

| 五 | 吉岡忠左衛門、江戸に着き、以後江戸の同志を説得する |

| 四・二 | 原惣右衛門、堀部安兵衛・奥田孫太夫に別派樹立の意見書を送る |

| 中旬 | 大石、妻を離別し、豊岡の実家石束源五兵衛へ帰らせる |

| 五・二四 | 再び遠林寺祐海を江戸につかわし、主家再興運動を依頼 |

| 六・二九 | 堀部安兵衛、京都で原惣右衛門らと少数者による仇討を相談 |

| 七・十八 | 浅野長広、閉門を解かれ、広島藩松平綱長に差置きとなる |

| 二八 | 京都円山で大石ら一九人が会合し、仇討を決議する(円山会議) |

| 八・一二 | 吉田忠左衛門、江戸在住の同志を集め、隅田川の舟上に会合する このころ、貝賀弥左衛門・大高源五、神丈を返戻にまわる |

| 閏八・二五 | 武林唯七・岡野金右衛門、江戸へ下向 |

| 九・上旬 | 吉田沢右衛門・間瀬孫九郎・不破数右衛門・矢頭右衛門七ら、江戸に下る |

| 一〇・四 | 大石主税・間瀬久太夫・大石瀬左衛門・小野寺幸右衛門・茅野和助ら、江戸に着く |

| 七 | 大石、山科を出発 |

| 二六 | 大石、武蔵国平間村の冨森助右衛門の寓居に到着 このころ、吉良邸の絵図面を入手 |

| 一一・五 | 大石、平間村より江戸石町に入る |

| 一三 | 大石三平、中嶋五郎作・羽倉斎より吉良情報を得る |

| 二九 | 大石、預り金を決算し、瑶泉院用人落合与左衛門へ「金銀請払帳」を提出 |

| 一二・二 | 同志一同、深川八幡前の茶屋に集まり、討入りの心構えについて打合せる |

| 五 | 当日の吉良邸での茶会が延期となり、討入りを延期 |

| 一一 | 大石、討入りの部署を定める |

| 一三 | 大石、間瀬久太夫に、大石三平か羽倉斎に吉良の情報を確認するように指示 |

| 一四 | 大石三平・大高源五から吉良邸での茶会の情報が入る。一五日早朝の討入りを決定 |

| 一五 | 午前〇時頃、堀部安兵衛宅・杉野十平次宅へ集まり、討入り装束を調える。午前三時半頃、吉良邸へ討入り。吉良義央の首級をあげて、午前六時頃退去し、泉岳寺の長矩墓前に供える。途中、吉田忠左衛門・冨森助右衛門は大目付仙石久尚へ自訴する。寺坂吉右衛門を除く四十六士の四大名家へのお預けが決まり、午後八時頃、一党は泉岳寺から仙石邸へ移される。 |

| 十六 | 熊本藩細川綱利下屋敷へ一七名、伊予松山藩松平(久松)定直上屋敷へ一〇名、長府藩毛利綱元中屋敷へ一〇名、岡崎藩水野忠之上屋敷へ九名預けられる |

| 一七 | 松山藩上屋敷の一〇名、中屋敷へ移される |

| 二〇 | 岡崎藩上屋敷の九名、中屋敷へ移される |

| 二・四 | 四十六士、お預け先の四大名家において切腹。吉良義周、領地没収の上、信州高島藩諏訪忠虎へお預けとなる |

|---|---|

| 六頃 | 四十六士の遺子一九名、遠島を申し付けられる(内一五歳以上の四名は、四月大島へ配流) |

| 八 | 桂昌院(将軍綱吉生母)死去のため、配流の者、赦免される |

|---|

| 七・一六 | 将軍綱吉薨去により、遺子全員赦免される |

|---|---|

| 八・二〇 | 浅野長広、赦免される(翌年九月、房州に知行地を得、寄合旗本に列す) |

忠臣蔵ゆかりの地一覧(赤穂市経済部観光開発課 平成9年3月発行)より

| 氏名 | 享年 | 役職 | 地名高(石) | 討入り時の組 | お預け先大名 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大石内蔵助 良雄(おおいしくらのすけ よしたか) | 45 | 家老(最上位の家臣で、家臣を統率する。赤穂藩には4人の家老がいた。大石は筆頭家老) | 1500 | 表門 | 細川家 |

| 吉田忠左衛門 兼亮(よしだちゅうざえもん かねすけ) | 63 | 加東郡代(加東郡にある赤穂藩の領地を統治する役) | 200 | 裏門 | 細川家 |

| 原惣右衛門 元辰(はらそうえもん もとさき) | 56 | 足軽頭(鉄砲頭)(大石瀬左衛門と共に早打ちで江戸からの第二の使者となる。) | 300 | 表門 | 細川家 |

| 片岡源五右衛門 高房(かたおかげんごえもん たかふき) | 37 | 用人(主君のそば近くつかえ、色々な事務を受持つ。主君に従って江戸にいた) | 350 | 表門 | 細川家 |

| 間瀬久太夫 正明(ませきゅうだゆう まさあき) | 63 | 目付(家臣をとりしまる役) | 200 | 表門 | 細川家 |

| 小野寺十内 秀和(おのでらじゅうない ひでかず) | 61 | 京都留守居番(京都の赤穂藩邸を預かる役) | 150 | 裏門 | 細川家 |

| 大石主税 良金(おおいしちから よしかね) | 16 | (大石内蔵助の長男) | 裏門 | 松平家 | |

| 磯貝十郎右衛門 正久(いそがいじゅうざえもん まさひろ) | 25 | 用人(片岡源五右衛門と共に江戸で主君のそば近くつかえた) | 150 | 裏門 | 細川家 |

| 堀部弥兵衛 金丸(ほりべやへい かなまる) | 77 | (堀部安兵衛の義父。安兵衛とともに江戸藩邸に住んでいた) | 50 隠居料 | 表門 | 細川家 |

| 近松勘六 行重(ちかまつかんろく ゆきしげ) | 34 | 馬廻(馬に乗って大名を守る役。内匠頭に従って江戸にいた) | 250 | 表門 | 細川家 |

| 冨森助右衛門 正因(とみのもりすけえもん まさより) | 34 | 馬廻使番(馬に乗って大名を守るとともに命令を伝える役。当時は江戸詰めであった) | 200 | 表門 | 細川家 |

| 潮田又之丞 高教(うしおだまたのじょう たかのり) | 35 | 馬廻国絵図役(馬廻役で地図つくり役を兼ねる) | 200 | 裏門 | 細川家 |

| 堀部安兵衛 武庸(ほりべやすべえ たけつね) | 34 | 馬廻江戸留守居(馬廻役で赤穂藩江戸屋敷詰め) | 200 | 裏門 | 松平家 |

| 赤埴源蔵 重賢(あかばねげんぞう しげたか) | 35 | 馬廻(江戸詰め) | 200 | 裏門 | 細川家 |

| 奥田孫太夫 重盛(おくだまごだゆう しげもり) | 57 | 江戸武具奉行(馬廻役で、江戸屋敷での武器整備の責任者) | 150 | 表門 | 細川家 |

| 矢田五郎右衛門 助武(やだごろえもん すけたけ) | 29 | 馬廻(江戸詰め) | 150 | 表門 | 細川家 |

| 大石瀬左衛門 信清(おおいしせざえもん のぶきよ) | 27 | 馬廻(原惣右衛門とともに江戸からの第二の使者となる) | 150 | 裏門 | 細川家 |

| 早水藤左衛門 満尭(はやみとうざえもん みつたか) | 40 | 馬廻(江戸より萱野三平とともに最初の早打ちとして赤穂に到着) | 150 | 表門 | 細川家 |

| 間喜兵衛 光延(はざまきへえ みつのぶ) | 69 | 馬廻勝手方吟味役(馬廻役で会計を調べる役目) | 100 | 裏門 | 細川家 |

| 中村勘助 正辰(なかむらかんすけ まさとき) | 48 | 馬廻祐筆頭(馬廻役で、記録係の責任者) | 100 | 裏門 | 松平家 |

| 菅谷半之丞 政利(すがやはんのじょう まさとし) | 44 | 馬廻代官(馬廻役で藩の領地を治める役目) | 100 | 裏門 | 松平家 |

| 不破数右衛門 正種(ふわかずえもん まさたね) | 34 | 元馬廻元浜辺普請奉行(馬廻役で塩田工事責者であったが、主君の勘気にふれ浪人でいた) | 元100 | 裏門 | 松平家 |

| 千馬三郎兵衛 光忠(せんばさぶろべえ みつただ) | 51 | 馬廻 | 100 | 裏門 | 松平家 |

| 木村岡右衛門 貞行(きむらおかえもん さだゆき) | 46 | 馬廻 | 150 | 裏門 | 松平家 |

| 岡野金右衛門 包秀(おかのきんえもん かねひで) | 24 | 部屋住 | 亡父200 | 表門 | 松平家 |

| 吉田沢右衛門 兼貞(よしださわえもん かねさだ) | 29 | (忠左衛門長男) 中小姓近習(主君の側近くつかえる役目) |

10両3人扶持 | 表門 | 毛利家 |

| 貝賀弥左衛門 友信(かいがやざえもん とものぶ) | 54 | 中小姓近習蔵奉行(米蔵の米の出入れの責任者) | 10両2石3人 | 表門 | 松平家 |

| 大高源五 忠雄(おおたかげんご ただかつ) | 32 | 中小姓近習膳番 (料理関係の責任者、主君に従って江戸にいた) |

20石5人 | 表門 | 松平家 |

| 岡嶋八十右衛門 常樹(おかじまやそえもん つねき) | 38 | 中小姓近習札座奉行(藩札発行の責任者) | 20石5人 | 表門 | 毛利家 |

| 武林唯七 隆重(たけばやしただしち たかしげ) | 32 | 中小姓近習(主君に従って江戸にいた) | 10両3人 | 表門 | 毛利家 |

| 倉橋伝助 武幸(くらはしでんすけ たけゆき) | 34 | 中小姓近習(主君に従って江戸にいた) | 20石5人 | 裏門 | 毛利家 |

| 村松喜兵衛 秀直(むらまつきへえ ひでなお) | 62 | 中小姓近習(江戸詰め) | 20石5人 | 表門 | 毛利家 |

| 杉野十平次 次房(すぎのじゅうへいじ つぎふさ) | 28 | 中小姓近習(主君に従って江戸にいた) | 8両3人 | 裏門 | 毛利家 |

| 勝田新左衛門 武尭(かつだしんざえもん たけたか) | 24 | 中小姓近習 | 15石3人 | 表門 | 毛利家 |

| 前原伊助 宗房(まえばらいすけ むねふさ) | 40 | 中小姓近習金奉行 (金庫の金の出入れ責任者。江戸詰め) |

10石3人 | 裏門 | 毛利家 |

| 間瀬孫九郎 正辰(ませまごくろう まさとき) | 23 | (九太夫長男) | 裏門 | 水野家 | |

| 小野寺幸右衛門 秀富(おのでらこうえもん ひでとみ) | 28 | (十内長男) (大高源五の弟で小野寺十内の養子に) |

表門 | 毛利家 | |

| 間重次郎 光興(はざまともじろう みつおき) | 26 | (喜兵衛長男)中小姓近習 | 表門 | 水野家 | |

| 奥田貞右衛門 行高(おくださだえもん ゆきたか) | 26 | (孫太夫養子) (近松勘六の弟で奥田孫太夫の養子に) |

裏門 | 水野家 | |

| 矢頭右衛門七 教兼(やとうえもしち のりかね) | 18 | (長助長男)(父とともに義盟に加わったが父が病気でなくなり、その遺志をつぐ) | 亡父20石3人 | 表門 | 水野家 |

| 村松三太夫 高直(むらまつさんだゆう たかなお) | 27 | (喜兵衛門長男)(江戸詰め) | 裏門 | 水野家 | |

| 神崎与五郎 則休(かんざきよごろう のりやす) | 38 | 横目付(とりしまりの役) | 5両3人 | 表門 | 水野家 |

| 茅野和助 常成(かやのわすけ つねなり) | 37 | 横目付 | 5両3人 | 表門 | 水野家 |

| 横川勘平 宗利(よこがわかんぺい むねとし) | 37 | 徒士(歩いて行列の先導をつとめる武士。主君に従って江戸にいた) | 3両3人 | 表門 | 水野家 |

| 間新六 光風(はざましんろく みつかぜ) | 24 | (喜兵衛次男) | 裏門 | 毛利家 | |

| 三村次郎左衛門 包常(みむらじろざえもん かねつね) | 37 | 台所役人 | 7石2人 | 裏門 | 水野家 |

| 寺坂吉右衛門 信行(てらさかきちえもん のぶゆき) | 83 | 足軽(吉田忠左衛門の組に属した) | 3両2歩2人 | 裏門 |

元禄15(1702)年12月14日の、大石内蔵助良雄らによる討ち入り事件の翌年、近松門左衛門作の歌舞伎『けいせい三の車』が京都(早雲座)で上演されている。堺乳守・下関の領城町などを舞台に、山城国山崎の宝寺の開帳を当て込んだ作で、赤穂事件を中心に据えて脚色されたものではないが、その第二の後半では、「白装束に.鉢巻手槍を持」った一行が「敵の門へ外より梯子をかけ」て館へ侵入し、討った敵の首を位牌へ手向けた後、「首を引さげ.行列正しく.しんづしんづと立帰る」様が演じられ、「あつぱれ武士の鑑は是ならん」と結ばれる。赤穂浪士の討ち入りを思わせる場面である。

さらに、浅野家再興に前後して宝永7(1710)年には、京阪の歌舞伎・浮世草子に赤穂事件を題材としたものがいくつか見られる。近松には、『兼好法師物見車』と、その跡追(続編)『碁盤太平記』という浄瑠璃作品がある。前者では、師直が兼好に塩冶の妻への艶書を書かせる趣向や、その邪恋に遺恨を含んで塩冶に詰め腹を切らせたことなど、『太平記』の世界で仕組まれている。後者では、借宅で機会を窺う大星親子は、旧臣、親や妻の死にも力を得て、同志とともに師直の首を討ち取り、塩冶の菩提所光明寺に赴く。そこで塩冶の一子竹王丸に跡目相続、本領安堵が許されるという知らせがもたらされ、喜びのうちに大星らは切腹を遂げる。これらで幹の骨格はできあがった。そうして、38年後の寛延元年、枝葉を充実させた『仮名手本忠臣蔵』として上演を見、現代に残る。

ちなみに、近松と、赤穂浪士のひとり近松勘六行重とは義理の父子である、との近松家の口伝が、近年解禁された。「近松と忠臣蔵」ということで言えば、第一に挙げるべきトピックかもしれないが、「口伝」という性質上、歴史的事実・学問的真実とは別次元のことであるのは言うまでもない。そう言い伝えられてきたという事実の重みを受け止めればよいのであろう。

十二月に入ると日本中のオーケストラが俄かに忙しくなる。いわずとしれた「第九」の季節に入るからである。ただ単に第九、といえばベートーベンの「交響曲第九番、ニ短調」をさすものであることは、子供でも知っている。いわば常識として通っている事柄であるが、この常識は恐らく日本でのみ通用する常識であろう。本家ドイツで「第九」といって即「ベートーベン」と答が返ってくるか-ナイン、であろう。それはともかく、日本のクラシック界は十二月は第九づけになり、今日はAホールで、明日はB公会堂でと、様々なソリストと合唱団と共演しながら、一つのオーケストラで一ヶ月間に二十数回の同プロの演奏会をこなすのである。我々のように主にバロック音楽を演奏する室内楽団にも「第九」の話は舞い込んで、オリジナルな形でまとめた「百人の第九」と称する比較的地味な演奏会にも観客は集まり、毎年シンフォニーホールを超満員にする。

プロの団体ばかりではない。最近は学生コーラスやママさんコーラスは勿論、町内会も集って合唱に加わる。あのシラーの「歓喜に寄す」を原語で歌う為にカナをふり、中には音をそのまま日本語に結びつけて日本語歌詞として覚えてしまう珍プレーもとびだす、等、すっかり身になじませている様子をみると、日本人というのはやはり器用なんだと思わせられる。ベートーベンの苦悩もシラーの自由希求もメじゃない、「フロイデ!」と歌うその時、「第九」は「日本人による日本人の為の第九」となり、自分の寸法に合った着心地のより物となっているのである。

過去を振り返ってみても同じような現象がいくつかみられるが、思いつくのは、あの大正デモクラシーとよばれた時代、浅草オペラに代表されるオペラ熱で、イタリヤオペラを見事な日本語で流行させ、誰もが口ずさんだという。大工さんかなにかがトンテンカン仕事をしながら「恋はやさし・・・」とか「風の中の羽のように・・・」とか歌っている時、ヴェルディーもプッチーニも関係なかったことだろう。そういう様子と、今第九を歌う人達とが私の中でオーバーラップされるのだ

しかしこれ程のフィーバーぶりを示す第九も、ひとたび演奏時季を夏に移したらどうなるか-。実はたまにではあるがそれを試みた楽団もあるにはある。のであるが、話題にもならなかったし、客の入りも並といったところであったようである。やはり「第九」は夏ではサマにならないのである。祇園祭や阿波踊が夏にあるように「第九」は冬、それも十二月でなければおさまらないのである。クラシック音楽に興味のない人まで「第九をきかないと年が終るような気がしない」というのをよくきく。それは日本人の季節感と深く結び付いてもはや国民的行事といわれる域に迄達しているのである。

季節感とか国民行事といえば十二月には「忠臣蔵」もすぐにでてくる。これも毎年毎年くり返し上演され、古来多くの名優の名演技名演出が残っていて、不入続きの時でもこれを出せば必ず大入りになるといわれている。なんでも芝居の独参湯(名薬の意)といわれる所以であるという。たしかにそのストーリー、構成、技巧の巧妙、劇的効果の卓越性等どれをとってもよく出来ていて、しかも様々な切口で芝居が出来るという便利さも備え、その一つ一つが討入りのクライマックス場面に結び付く面白さは時代物中でもぬきんでているのではないかと思う。粒々辛苦様々な場面で耐えてきた力が雪の討入りに結集する。それまでいろいろあったけれどこれで良し、とする「終り良ければ全てよし」といった思いが、観る人の「一年いろいろあったけど年が越せるのだから良かった、よかった」という感慨と一体になってよりうけるのではないだろうか、やはり忠臣蔵も十二月でなければならない理由がここにあるように思う。ところで「第九」の演奏会に出かけた人が、あるいは合唱に参加したいわゆる素人の人が、合唱の付く終楽章以外の、テーマ丈だけでも口ずさめるだろうかとふと疑問に思う。多分その数は少ないであろう。演奏会に集まる大部分の人はあの終楽章をききたいのであって、歌う方もあれさえ歌えればいいのである。それならいっそのこと他の楽章を省いてしまって終楽章だけやればよさそうなものだが、それではやっぱり駄目なのだ。いきなり頂点がやってきてもそれは感動でもなんでもありはしない。それまでの何分かを我慢(?)して聴いて、さあいよいよお目あての終楽章、となってこそ盛りあがるし、カタルシスもあるのである。ここにもやはり「終りよければ・・・」の発想がいきているように思えるのだが・・・。この辺りに「第九」も「忠臣蔵」も十二月にヒットする要因があるように感じられる。

ともあれ十二月に「第九」が数多く演奏されるのは悪いことではないと私は思っている。ベートーベンを、クラシック音楽を真に解してないと怒り、ナンセンスだと眉をひそめるむきもあるが、理屈をいったところで意味がない。ベートーベンはクラシックファンの為丈のベートーベンではない。世界中一人一人のものなのだ。「第九」を日本人流に解釈して日本風に演奏したところで文句をいわれる筋合ではないのだ。「第九」の終楽章が日本の風土と日本人的思考とシンクロしたから今日の流行をみたのであって、ある意味で「日本人の第九」として一人歩きを始めているのであるから、その事に関して四の五のいわなくてもいいように思うのだ。むしろ芸術の普遍性を示す良い例のようにさえ思えるのだが。

(指揮者・日本テレマン協会)

三百年前におこった赤穂事件(元禄事件)は、のちに忠臣蔵という名で日本人の国民劇となりました。何故これほど日本人は四十七士による「集団のドラマ」が好きなのでしょう?そこには日本人の美意識や価値観、四季に寄せる思いなどが凝縮されているからだと考えられます。

今回は、この「近世の神話」の故郷となった播州赤穂をはじめとして「兵庫」を切り口に、さまざまな角度から、忠臣蔵とそれをうみだした時代と風土とを採りあげてみました。

ストーリィ(物語)とヒストリィ(歴史)の語源は同じですが、日本人の封建道徳が劇化されるようになった、その源をさかのぼると、猪名川沿いの小盆地に初めて武士の独立王国を築いた多田源氏の物語に行き着きます。多田(現・川西市)を舞台にした謡曲『満仲』(観世流では『仲光』)は、主君の子の命を助けるため家来の子が命をさしだすというドラマですが、この自己犠牲のストーリィが後代の歌舞伎や浄瑠璃の時代物にも継承されていくことになります。

兵庫県内を見渡すと、「近松のまち・尼崎」「忠臣蔵のふるさと・赤穂」が東西にあることに気づきます。近松門左衛門と忠臣蔵といえば、ほぼ同時代に登場した国民的劇作家と国民的物語ということになります。そんなことも考慮して作成しました。