企画展示

私の原点は、故郷・丹波篠山にある。

生き物たちとたわむれ、日々、野山を駆けめぐった・・・。

ー「木城えほんの郷」を訪れるのはこれで二度目だ。ここは、もう一度来てみたいという気持ちになる素敵なところだ。ー

対談映像

ー一番初めに書いた作品は「少年動物誌」だ。この作品は僕の子ども時代の動物とのさまざまな交流を書いたものだ・・・。ー

インタビュー映像

木城町は、宮崎県のほぼ中部にある人口5,700人の小さな町です。全体の9割近くが山林で占められています。宮崎市から車で一時間余り、緑深い山々に囲まれた自然豊かなところに木城町立木城えほんの郷があります。子どもの本の専門店や絵本の美術館や図書館があり、大自然の中で絵本を心ゆくまで楽しむことができます。

木城えほんの郷の紹介

ー絵本作家の永田萠さんと、淡路花博の時に、「自然と人間の共生」をテーマにした「ユカの花ものがたり」という絵本を作った・・・。ー

映像①

映像②

児童文学作品

アフリカのゲラダヒヒや南アメリカのアルマジロから、私たちの身近にいるカラスやウサギまで、草山万兎の作品は世界中の動物たちが大活躍する物語だ。

蝶(ちょう)を捕(つか)まえるコツは?

ネコはお母さんに教えてもらわないとネズミが捕(と)れない?

カラスは夜どこで寝るの?ヘビになるカエルってどんなカエル?ゲラダヒヒはけんかがきらいなんだって?

いろんな疑問をもったら、もうあなたは動物博士(はかせ)!

ひげ小父さんと野山に出て、自然の空気を感じてみよう。(林美千代)

日本の子どもたちのごく身近に豊かな自然が残っていた昭和のはじめ、マトとミトの兄弟は、野に出、川に遊んで腕白(わんぱく)な少年時代を過ごしていた。鯰(なまず)、蛭(ひる)、イタチ、ネズミ、蛇(へび)など多種多様(たしゅたよう)な生き物と真剣(しんけん)に向き合う子どものエネルギーは強烈(きょうれつ)で、魅力的(みりょくてき)だ。マトの心は、時に病床(びょうしょう)にあって物悲(ものかな)しく、時に滑稽(こっけい)なほどエネルギッシュになって動き回る。里山(さとやま)の美しい風景(ふうけい)の中で、抱腹絶倒(ほうふくぜっとう)のエピソードが独特(どくとく)の美しい文体で繰り広げられる。著者の少年時代をもとに描いた10編の短編の中から、3編の話を紹介する。

「モル氏」夜店(よみせ)で貯金をはたいて買ったモルモット。ぼくは上手に育てて増やそうと、小屋を作りエサの調達(ちょうたつ)に励(はげ)む。3年たって70匹に増えたモル氏の小屋は大混雑(だいこんざつ)。雄(おす)同士の大喧嘩(おおげんか)、発情(はつじょう)した雌(めす)の悲鳴(ひめい)で修羅場(しゅらば)となった。モル氏を買いに来る子ども現れ、小屋はやっと落ち着きを取り戻した。だが寒空(さむぞら)のもと、貪欲(どんよく)なモル氏のための草刈りは頭痛(ずつう)の種だ。ぼくらは青々とした麦畑を見つめる・・・

「森と墓場(はかば)の虫」夏も終わりに近づいた日照り続きの日、ぼくらは普段(ふだん)は行かない権現山(ごんげんさん)の南側に、新種を求めて昆虫採集(こんちゅうさいしゅう)に行く。そこには墓地があって死人の陰鬱(いんうつ)な雰囲気(ふんいき)をかもし出していた。ぼくは古井戸(ふるいど)のそばでロクロ首の奇妙(きみょう)な甲虫(こうちゅう)を捕(つか)まえ、つうさんはカラスアゲハに捕虫網(ほちゅうもう)を振りかざした。墓地の巨大な森は、恐怖(きょうふ)と不安をかきたてる。ぼくは命がけで走った。家に帰って図鑑(ずかん)を見ると、墓地で捕らえた甲虫はなんと「普通種」と書いてあった。

「魔魅(まみ)動物園の死」熱を出して病床にいたとき、ぼくは1時間おきに餌(えさ)を与えて小雀(こすずめ)のチー子を育てた。また、ぼくとミトは臭(くさ)い虫を集め、屁(へ)こき軍団(ぐんだん)を作る計画を立てていた。屁こき城を中心に、魔魅動物園を庭に建設し、今までいたイヌやニワトリ、十姉妹(じゅうしまつ)、魚やエビ、いろいろな虫を飼おうというのだ。そこにきみの悪い声を出す幼鳥(ようちょう)まで加わった。その怪鳥(かいちょう)は、二人の取ってくる蛙(かえる)をむさぼり食い、動物園を荒らしまわり、強烈(きょうれつ)な臭気(しゅうき)の糞(ふん)をした。屁こき軍団の精鋭(せいえい)もかなわず食べられてしまう。ぼくらはとうとう怪鳥のゴイサギを追放(ついほう)することにした。秋、虫たちは死に絶え、チー子も亡くなって、魔魅動物園は空っぽになった。木枯(こが)らしの季節がやってきた。

健志(たけし)と姉の実果(みか)は、ゲラダヒヒの調査をしている萌男叔父(もえおおじ)とアフリカの古代史(こだいし)研究をしている父・榎(えのき)教授とともに、エチオピアへ旅立つ。萌男叔父は高地で出会ったゲラダヒヒの胸に紋章(もんしょう)を発見したが、それは紀元前エチオピアの北部に栄えたアクスム王国に関係があるらしい。多くの巨石ステレ〈石の塔〉をこの地に立てた古代アクスム王国は、ゲラダヒヒのいるセミエン地方の山奥に今なお存在しているかもしれない。歴史の謎(なぞ)を解く旅に同行しようと、二人は母の反対を押し切って周到(しゅうとう)な準備を進める。

途中、健志は謎の美少年アベラと知り合った。アベラは病気を治してもらったお礼にと、紋章のついた卵形(たまごがた)の石を健志の手に渡し、大鷲(おおわし)に乗って去っていく。一行はアクスム王国の財宝(ざいほう)を狙(ねら)うキッキデス一味やシフタ〈強盗(ごうとう)〉に襲(おそ)われ、健志と実果は父たちと離れ離れになってしまう。二人がシフタに追われてピンチに陥ったとき助けてくれたのは、アベラにもらった卵型の石だった。アベラの計らいで現れたカイカバロ〈セミエン地方独特の肉食獣〉たちは、シフタたちに襲いかかり打ちまかした。健志と実果はワリャ〈セミエン独特の山岳山羊〉の背に乗り、カイカバロに守られて垂直(すいちょく)に切り立った断崖(だんがい)を駆(か)け上り、アクスム王国に到着(とうちゃく)する。

大アンバ群〈コップを伏せたような断崖の山々〉の山奥に、ひそやかに存在するこの国は、進歩を拒否(きょひ)した女王エステルの治める平和な小国だった。ゲラダヒヒはこの国の神獣(しんじゅう)だ。アクスム王国は、分裂(ぶんれつ)と戦争の危機(きき)に見舞われていた。アクスム王国を発祥(はっしょう)の地に再興(さいこう)しようとするベルハヌ将軍(しょうぐん)は、キッキデス一味や榎教授らを味方に入れ反乱(はんらん)の軍を挙(あ)げようとする。王国の未来と、封印(ふういん)された財宝(ざいほう)をめぐって壮絶(そうぜつ)な戦いが始まった。キロス王子と健志は争いに巻き込まれる。戦いをやめさせようとする努力は実を結ばず、薄明(はくめい)の国は悲劇的(ひげきてき)な最期(さいご)をとげる。アフリカを舞台に繰り広げられる壮大な長編ファンタジー。武(ぶ)と進化(しんか)を拒否(きょひ)した反世界(はんせかい)の女王の国は、現代世界に潜(ひそ)む問題をも示してくれるようだ。

人間には手と足がある。手足は2本ずつで、それぞれに5本の指がついている。哺乳類(ほにゅうるい)ってみんな同じだろうか?知っているようで知らない動物の手と足のクイズ。大人も子どもも挑戦(ちょうせん)してみると楽しい。あなたはいくつわかるだろうか。

「足の骨がこんなになっているなんて」とか、「こんな生き物も哺乳類だった」と驚(おどろ)いたり、発見(はっけん)したりできる絵本。動物クイズはいろいろあるが、手と足という小さな部分から多くのことが見えてくる。何億年(なんおくねん)もの哺乳類の歴史(れきし)まで考えることができる。それがこの本の魅力(みりょく)だ。

ニホンザルのキョンは幸島(こうじま)生まれ。幸島は宮崎県(みやざきけん)にある周囲(しゅうい)約4キロメートルの小島で、野生(やせい)のニホンザル研究が始まった島だ。生まれたてのころ、キョンはお母さんの胸(むね)にしがみついてお乳(ちち)を飲(の)んでは眠(ねむ)っていた。少し大きくなると友達(ともだち)と鬼(おに)ごっこ、レスリング、木登(きのぼ)り、いろいろな遊びをする。「いもあらい」など新しい発見(はっけん)や発明(はつめい)はこうした子どもたちの自由(じゆう)な遊びから生まれた。

群(む)れはリーダーのカミナリのもと、いつもまとまって島のあちこちを移動(いどう)し行動(こうどう)している。だがリーダーも年老(としお)いていく。キョンは自分もいつかすばらしいリーダーになろうと思うのだった。

迫力(はくりょく)ある写真(しゃしん)と文で、ニホンザルの生活(せいかつ)を描く写真絵本。

「クロサイとツツツの話」

わし〈クロサイ〉のガールフレンドはアカハシウシツツキという小鳥のツツツじゃ。わしの皮(かわ)のよろいのすきまにいる虫けらども、鼻(はな)の穴にくっついたヒル、ニクバエまで取ってくれる大切(たいせつ)な友達だ。時にはけんかもするが、ツツツがいなくなるとわしはかゆくて死(し)にそうになり、なわばり争(あらそ)いをしている隣(となり)のクロサイにも負けそうになるのだ。昼寝(ひるね)をしているわしの大角(おおづの)の間に、ツツツはかわいい巣(す)を作り、卵(たまご)を産(う)んだ。ある日、人間がやって来て、わしを生け捕(いけど)りにしようとした。わしはツツツの巣を壊(こわさ)さないように上を向いて逃(に)げ回り、ロープにひっかかってしまった。

「虹(にじ)に包(つつ)まれて運ばれたブルーダイカーの話」

すばしっこく動いて、数々の危険(きけん)な動物から上手(じょうず)に逃(のが)れるブルーダイカー。ぼくはニシキヘビに狙(ねら)われるようになった。狙われるのはいやだけど、ぼくの大好きな食べ物、白い石をせしめられるのはありがたい。だがニシキヘビがつたに絡(から)まり、異様(いよう)な目を光らせているのを見て、ぼくは恐(おそ)ろしくなり遠くで住むことにした。小川のほとりを当てもなく歩いていたとき、白い石を見たぼくはいきなりかじってしまった。それは石けんだった。たいへん!息(いき)を吐(は)くたびに虹の玉(たま)が吹き出る。ぼくはたまげた。そして2人の少年に捕(つか)まってしまったんだ。

その他、木にしがみついて獲物(えもの)を狙ううち、イチジクのつるの網目(あみめ)に絡まれてしまった「木にしめ殺(ころ)されかけた大蛇(だいじゃ)の話」。隕石(いんせき)で巣をつくった「星から来たペンギンの話」など動物が話してくれる、傑作(けっさく)な事件が満載(まんさい)。

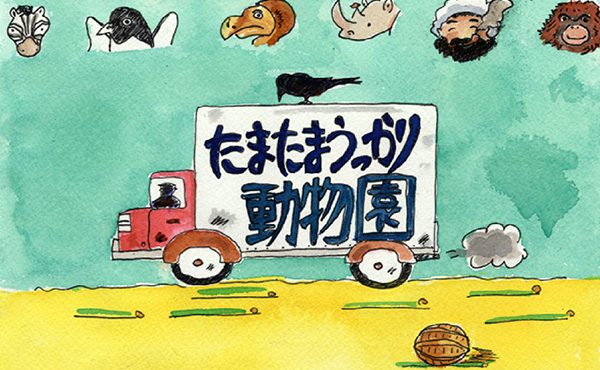

いつもどこからか風(かぜ)のように現(あらわ)れる、不思議(ふしぎ)なひげ小父(おじ)さん。4人の子どもたちはタヌキがとりもつ縁(えん)で小父さんと仲良(なかよ)くなる。小父さんは動物(どうぶつ)の心がわかるし、動物と話ができる。子どもたちは、小父さんから動物園にいる動物たちが「たまたまうっかり」動物園に連(つ)れてこられたいきさつを聞(き)くのが楽(たの)しみだ。サイやペンギン、ニシキヘビは動物園に来る前はどんな生活(せいかつ)をしていたのだろうか。動物たちの恋(こい)と友情(ゆうじょう)、争(あらそ)いと共生(きょうせい)の物語だ。えっ、そんな話、ほら話だろうって?目を大きく見開(みひら)いてよく読んでみよう。動物学者(どうぶつがくしゃ)の語る真実(しんじつ)が隠(かく)されている。

「“小さな昼(ひる)”のお客様(きゃくさま)になったシマウマの話」

ヘイゲンシマウマのぼくの周(まわ)りには、昼も夜も危険(きけん)と恐怖(きょうふ)がいっぱい。多くの危険を小父さんシマウマと乗(の)り越(こ)えたぼくだが、ある夜クロヒョウに襲(おそ)われ、ひとりぼっちになってしまう。ツバキコブラの毒(どく)に目をやられたぼくは、グレイビーシマウマの少女に助けられる。でもぼくの視力(しりょく)はすっかり落ちてしまった。グレイビーの白い縞(しま)がやっと見えるくらい。ぼくらはハイエナから逃(に)げ、夜の中の「小さな昼」の世界(人間のテント)に招(まね)かれるままに入っていった。

「サッカー選手(せんしゅ)アルマジロの話」

ぼくは南米(なんべい)に住むミツオビアルマジロのチコ。体の皮(かわ)は固(かた)く、敵(てき)に襲(おそ)われると体を丸(まる)くして防(ふせ)ぐ。ピラニアに捕(つか)まりそうになったとき、助けてくれたカラハ族(ぞく)のカマイラ少年とぼくは仲良(なかよ)くなった。カラハ族とタピラペ族は、毎年狩(か)り場の領有権(りょうゆうけん)をサッカーで決めていた。両チームの実力(じつりょく)は互角(ごかく)。試合(しあい)はコンゴウインコやペッカリー(南米のイノシシ)まで飛び出して大乱戦(だいらんせん)となった。ぼくはカラハ族のエース、カマイラ選手(せんしゅ)を助けようと、サッカーのボールになりかわり、ゴールに飛び込(とびこ)んだ。ぼくとカマイラは牢屋(ろうや)に入れられたが、小父さんは身代金(みのしろきん)を払(はら)って譲(ゆずり)り受ける。

その他、今もひっそり生き残るインカ帝国(ていこく)の虹(にじ)の聖堂(せいどう)の番人(ばんにん)、トキイロコンドルの恋(こい)と王子(おうじ)毒殺(どくさつ)の陰謀(いんぼう)を描く「虹の番人トキイロコンドルの話」。英国(えいこく)女王の王冠(おうかん)に紅(あか)く光る石をついばんでサーの称号(しょうごう)を得た「アフリカの星をついばんだカラスの話」など、人間と動物のかかわる国際色(こくさいしょく)豊かな話の数々。

「ボルネオ島の猿人(るいじん)の話」

わし(オランウータン)はボルネオの原生林(げんせいりん)に住んでおった。ひとり暮らしでなわばりは持たず、森の地面(じめん)を歩いて移動(いどう)することが多かった。ある日、好物(こうぶつ)のドリアンだと思って食べた実が猛毒(もうどく)のランで、わしは激(はげ)しい下痢(げり)になってしまった。助けてくれたのがメガネザルのお月さん。わしたちは仲良(なかよ)くなった。人間どもがわしを狙(ねら)うようになったので、わしたちは川で目についたカヌーに乗り、とある島に漂着(ひょうちゃく)した。だがそこでも人間の仕掛(しか)けたドリアンで眠(ねむ)ってしまい、気がついたら檻(おり)の中さ。人間の世界では、わしが猿人(えんじん)であるとか、動物地理学(どうぶつちりがく)上の大発見(だいはっけん)だとか、大騒(おおさわ)ぎになっていたそうだ。

「空飛ぶヘビガエルの話」

わいはヘビガエル。大好物(だいこうぶつ)のミミズをありったけ食べているとき、蛇(へび)に飲み込まれそうになった。わいは腹(はら)に力を入れ、毒蛇(どくへび)ガボンバイパーの頭(あたま)そっくりに擬態(ぎたい)してやり過ごした。だが本物(ほんもの)のガボンバイパーに会って動転(どうてん)しているとき、ヘビとりにつかまってしまった。わいは市場(いちば)で「空中(くうちゅう)を飛(と)ぶヘビの首」というショーをすることになってしまった。あるとき、正体(しょうたい)がばれて大騒(おおさわ)ぎ。わいは逃(に)げ出した。

その他、「さかさまの世界にあこがれたタツノオトシゴの話」は、お腹に産(う)み付けられた卵(たまご)を育てようとした雄(おす)のタツノオトシゴが、トビウオの口車(くちぐるま)にのってしまったという話。小父さんがモーリシャス諸島(しょとう)で出会ったドードーの語る「四百歳(さい)も生きたドードー鳥の話」には、ハプスブルグ家や英国(えいこく)の宮廷(きゅうてい)まで飛び出して、虚実(きょじつ)入り乱れた話が展開(てんかい)する。そしてひげ小父さんは、また旅(たび)に出かけていった。

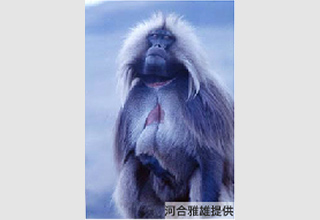

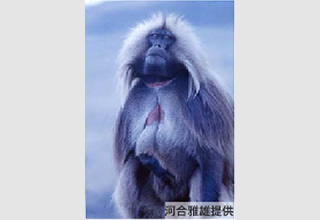

ゲラダヒヒのコケブはエミエット山の台地で仲間と共に暮らしていた。エミエット山はアフリカのエチオピア北部にあり、3925メートルもの高地だ。ゲラダヒヒは、昼間は上の草原で草を摘(つ)んで食べ、夜は台地の北と西にある断崖(だんがい)で眠るという生活だ。コケブが生まれてしばらくして、母さんが亡くなった。コケブのいるディルユニット〈グループ〉は、雄(おす)リーダーのディルを中心として、おとなの雌(めす)5頭と子ども7頭の集団だった。コケブはアテグ小母(おば)さん一家の一員となり、グループに属していないクシル小父さんにも助けられて、すくすく育った。エミエット山にはこのようなユニットが7つあって、バンドを形成(けいせい)していた。子どもたちは親から離れ、子どもグループを作って遊ぶこともあった。コケブはアレトユニットの少女コンジョと仲良(なかよ)くなった。しかしこのような関係は長くは続かない。

少女期を過ぎた雌がユニットの外に出ると、リーダーの雄はやさしく連れ戻(もど)す。ゲラダヒヒの雌は一生ユニットに留(とど)まって子育てをしていく。それに対して若い雄は、リーダーになることを目指(めざ)して困難(こんなん)な道を歩む運命(うんめい)なのだ。5歳になったコケブは、ユニットから離れ、雄グループの一員となって遠出(とおで)したり、ユニットのリーダーに挑戦(ちょうせん)したりした。やがて長い旅(たび)から堂々(どうどう)とした体格(たいかく)になって戻ったコケブは、雄グループのリーダーとなった。コケブを助けてくれたクシル小父さんは、密猟者(みつりょうしゃ)の餌食(えじき)となってしまった。コケブの雄グループはムリーユニットを襲(おそ)い、凄絶(そうぜつ)な戦いを何度も繰り広げた。傷だらけのコケブはついに勝利をおさめ、ムリーは去っていった。

幼なじみのコンジョはじめ雌たちはコケブにプレゼンティング行動〈尻(しり)を向け恭順(きょうじゅん)の意を表す行動〉をし、コケブは雌にやさしい声をかけて落ち着かせた。コケブは、雌たちとの間に性(せい)を交え、強固(きょうこ)な愛の絆(きずな)を作り上げた。次々と子どもが生まれ、コケブはユニットをしっかりとまとめていくのだった。

重層的(じゅうそうてき)な集団を作り、無駄(むだ)な争いをしないで仲良く暮らすゲラダヒヒの世界から人間が学ぶことは多い。順位(じゅんい)にかかわらず相互(そうご)にする毛づくろい、上唇(うわくちびる)を上げた泣き面、白眉(しろまゆ)を立てる怒り、なぐさめる声など、作者(さくしゃ)ならではの多彩(たさい)なコミュニケーションの描き分けは、興味(きょうみ)深い。

カワウソのルツは、アムール河の支流(しりゅう)スペトラ川に暮らしていた。恋(こい)の季節(きせつ)、立派(りっぱ)な雄(おす)に出会ったルツは交尾(こうび)し、雄のルーラとオフト、雌(めす)のルスカヤの3頭の子を産んだ。ハコヤナギの根元(ねもと)の巣(す)は快適(かいてき)で安全だったが、外に出るとワシやテンやイタチなど、子どもたちには危険(きけん)が待っていた。川遊び、魚とり、いろいろなことをお母さんから教えてもらった。そして突然(とつぜん)子別れの日はやってきた。青年(せいねん)になったルーラとオフト兄弟は、旅に出た。枯(か)れたニレの大木に乗って、2頭はアムール河を下っていった。広い川の真ん中で苦(くる)しい旅が続いた。チョウザメとの戦いでオフトは怪我(けが)をし、夜中の大雨とオジロワシの攻撃(こうげき)を受けて、いなくなってしまった。ルーラは必死で河口(かこう)の岸に泳ぎ着き、岸辺(きしべ)のニレの大木のうろに巣(す)を作った。

そんなルーラの前に、若い雌のカワウソ、ピョッコが現れた。ルーラはピョッコやピョッコの父の銀(ぎん)ひげじいさんと知り合いになり、川ばかりでなく不思議(ふしぎ)な海の世界で貝やカニ、タコを取って生きる術(すべ)を学んでいった。

冬が来た。森も台地も真っ白な雪におおわれ、オホーツク海は凍(こお)り始めた。ピョッコがオオワシにさらわれた。ピョッコを助けようと、ルーラと銀ひげはオオワシを相手に死闘(しとう)を繰り広げた。鉄砲(てっぽう)に撃(う)たれていたオオワシは死んだが、弱ったピョッコも冷たくなっていた。すさまじい大嵐の夜、ルーラと銀ひげは流氷(りゅうひょう)に乗ったまま、沖合(おきあい)に流されてしまった。流氷の下の命の乱舞(らんぶ)の恵(めぐ)みを食べ、氷の巣穴(すあな)で雪嵐(ゆきあらし)をやり過ごして、ルーラは命をつないだ。アザラシに助けられたこともあった。何日も何日も流され続け、氷野(ひょうや)をさまよい、やがて遠くに網走海岸(あばしりかいがん)が見えてきた。

アムール河からはるばる北海道まで旅をしてきたユーラシアカワウソの大冒険(ぼうけん)の物語。絶減寸前(ぜつめつすんぜん)のニホンカワウソの復活(ふっかつ)も願って描かれた。

オーストラリア、ニューサウスウェールズ州北部のミモザタウンでノラネコのタックは生まれ、母ネコにネズミの捕(と)り方を教わって育った。青年になったタックは、餌場(えさば)の乱闘(らんとう)で負け、雌(メス)ネコをめぐる雄(オス)の戦いにも太刀打(たちう)ちできず、自信(じしん)をなくして旅に出た。ノラネコからノネコ〈人里(ひとざと)から離(はな)れ、野生(やせい)の動物を食べて暮らすネコ〉に転身(てんしん)したのだ。エサは子ウサギだ。もともとオーストラリアにはウサギはいなかった。イギリスから持ってきて放したウサギが持ち前の繁殖力(はんしょくりょく)でどんどん増えていたのだ。

その年は青草が良く茂(しげ)り、ウサギたちはあきれるほどたくさんの子どもを生んだ。ヤートン自然保護区(しぜんほごく)のワレン〈ウサギの巣(す)が集まっている集落(しゅうらく)のような所〉に住む雌ウサギのオーリーも6匹の子を出産した。だがウサギを狙(ねら)うネコやキツネ、猛禽類(もうきんるい)など危険(きけん)は多い。オーリーの子ウサギも狙われていた。 オーリーの子ウサギを捕まえたのは、雌ネコのコロールだ。コロールはノネコのアグレステやタックとの子を5匹産み、子のエサを求めていた。しかしコロールが獲物(えもの)を持って子どもたちの所へ帰ってくると、酷(むご)い光景(こうけい)が広がっていた。子ネコの1匹がキツネの親子に襲われていたのだ。

秋の終わり、異常(いじょう)に増えた若いウサギたちは、食べ物の草を求めて西へ西へと移動(いどう)を始めた。ワレンにいたオーリーも子どもを全部ネコに捕殺(ほさつ)され、ついに西へ向かって旅に出た。荒涼(こうりょう)とした大地に、力尽(ちからつ)きて倒れたウサギの屍(しかばね)が散在(さんざい)する悲惨(ひさん)な光景が広がっていた。飢餓(きが)と病気でウサギ社会はクラッシュ〈崩壊(ほうかい)〉を起こしたのだ。ネコのコロール親子、キツネの親子もエサのウサギがいなくなって死んでしまった。タックは東のミモザタウンに戻っていった。オーリーが力尽(ちからつ)きて意識(いしき)を失いかけたとき、雨が降ってきた。雨季(うき)がやってきたのだ。草原は息を吹き返し、オーリーはまた新たに巣作りを始めるのだった。

物語にはウサギ、ネコ、キツネだけでなく有袋類(ゆうたいるい)のカンガルー、珍鳥(ちんちょう)マリーファウルなどオーストラリア独特(どくとく)の生き物が登場(とうじょう)し、さまざまな動物の生き方に触(ふ)れることができる。動物社会は多くの種(しゅ)がバランスを保って成り立っている。天候(てんこう)や人間の都合(つごう)で起こるウサギ社会の繁栄(はんえい)と崩壊(ほうかい)は、衝撃的(しょうげきてき)だ。

「三羽の子ガラス」1238

日比谷公園(ひびやこうえん)で生まれたハシブトガラスのカンタ、カンジ、カン子、カナ子の4兄弟の物語。カナ子はフクロウの餌食(えじき)になった。カンタもノラネコにやられて足を一本失った。親から別れた後、三羽の子ガラスはどのように暮らしたのだろうか?

代々木(よよぎ)の森にねぐらを構えた腕白(わんぱく)のカンタは、お茶目(ちゃめ)なクルリ子と仲良くなり結婚(けっこん)した。巣作りをはじめたクルリ子は、木の枝で作った巣(す)の内側(うちがわ)に動物の毛をしきたいと思った。ライオンの金色のたてがみに魅(み)せられた2羽は、足しげく動物園に通って、昼寝(ひるね)中の雄(おす)ライオンのたてがみを狙(ねら)った。しかし、いらだつライオンを心配(しんぱい)した飼育係(しいくがかり)の中田さんの罠(わな)に捕(つか)まってしまう。

中田さんはカンタに義足(ぎそく)をつけ、日本サッカーのシンボル、三本足のヤタガラスにしようかと思うのだった。

木下家の軒下(のきした)にツバメが巣を作った。幸福(こうふく)を運んできてくれるというツバメを、一家は大事(だいじ)に見守(みまも)った。カンジはこのひなを狙った。東京タワーにトウ子と作った巣にいる5羽の子らにえさを運ぶためだ。落ちてきたツバメのひなを2羽せしめて味をしめたカンジは、ヒヨドリやカルガモなどのひなも狙った。しかし親ガラスの留守(るす)にチョウゲンボウ〈ハヤブサの仲間〉に子ガラスを捕られてしまった。カンジは子を守ってチョウゲンボウと死に物狂(しにものぐる)いで戦うのだった。

「きょうだいグマの復讐(ふくしゅう)」

昭和のはじめ、石川県の白山(はくさん)で、若い雌(めす)のツキノワグマ、ホソツキは冬眠(とうみん)からさめた。春を迎(むか)えたホソツキは、子どものツキオとツキ子を連れて菜畑(なばたけ)へ出かけ、山菜(さんさい)を腹いっぱい食べていた。

一方、一色家(いしきけ)ではふくばあさんの具合(ぐあい)が悪かった。治すためには、熊の胆(くまのい)〈熊の胆嚢(たんのう)〉が良く効(き)くという。猟師(りょうし)の与平(よへい)の勧(すす)めで、長男の耕太郎(こうたろう)は与平と熊撃(くまう)ちに出かけた。ホソツキは火を噴く銃口(じゅうこう)の前に倒れ、ツキ子は捕まってしまった。ふくの孫(まご)のきぬ子は、ツキ子をかわいがって育てた。

5歳になったツキオは鎖(くさり)につながれたツキ子を一色家で発見し、じゃれあっているうちに鎖が解(と)けた。そこに母を撃(う)った猟師がいるのを見て、ツキ子とツキオはとびかかり腹を裂(さ)いた。次いで耕太郎に飛び掛ろうとするツキオをツキ子はかばうのだった。2頭は闇(やみ)の中に姿(すがた)を消していった。

日本人になじみの深い動物、カラスやクマと人間とのかかわりを描く。利口(りこう)なカラスのユーモラスな習性(しゅうせい)や兄弟クマの示した行動には、人間と同じ気持ちがあふれていて心動かされる。

前半の「腕白坊主(わんばくぼうず)のフィールドノート」は『少年動物誌』の続編(ぞくへん)だ。少年時代の数々のいたずらや失敗談(しっぱいだん)12編が語られる。例えば、漆(うるし)の木と知らずに名刀(めいとう)を作り、遊んだあとの悲惨(ひさん)なありさま。肥溜(こえだめ)〈肥料(ひりょう)用の人糞(じんぷん)や尿(にょう)がためてある所〉に落ちてしまった話。めずらしい蝶(ちょう)や蜂(はち)を狙(ねら)う話しなど。こうした少年時代の野山での遊びがもととなって後年の動物学者が誕生(たんじょう)した。

後半「動物学者の事件簿(じけんぼ)」では1956年より日本モンキーセンター設立に伴って移り住んだ愛知県・犬山市(いぬやまし)での出来事(できごと)など9編。動物学者のうちにある「永遠(えいえん)の少年」の心は、後年のいろいろな出来事の際にも顔を出し、研究を助けたり日常生活や子どもとの付き合いを彩(いろどり)り豊かなものにしている。

木曽川(きそがわ)に面した家で飼っていた池にヤマカガシが入り込み、金魚を一匹また一匹とさらっていく。少年時代に戻ったようにヤマカガシを捕まえ、濁流(だくりゅう)渦巻(うずま)く木曽川に投げたが、不覚(ふかく)にも指をかまれてしまう話。モンキーセンターの猿と仲良くなった犬の話、ツキノワグマの生態(せいたい)を調べたときの話、烏(からす)の雛(ひな)を飼って餌(えさ)やりに困った話など、ユーモラスな動物のエッセイ集である。最終稿「メルヘンランドでの再会」はエチオピア高地のゲラダヒヒの研究調査から1年半後の出来事。かつて調査したゲラダヒヒたちは、呼びかけに応じて遠くから集まってくる。紺碧(こんぺき)の空の下、高地でのゲラダヒヒたちとの再会、雌のアテグとの握手(あくしゅ)は、種を超えた心のつながりがあることを実感させる。

植物(しょくぶつ)は動物(どうぶつ)に食べられる。でも動物は食べるばかりではない。ちゃんとお返しをしている場合もあるのだ。妖精(ようせい)のユカは世界を旅行(りょこう)してさまざまな共生関係(きょうせいかんけい)を知る。レンゲの蜜(みつ)を吸うミツバチ、ドリアンの蜜を吸うヨアケコウモリなどは花の受粉(じゅふん)を助けている。ドリアンの実を食べ芽が出るのを助けるゾウやイノシシなどの動物、カタクリの種(たね)を運ぶアリ、みんな植物の栄養(えいよう)をもらったお返しに、植物が増えるのを助けている。長い歴史(れきし)の進化(しんか)の過程(かてい)で出来上がってきた共生〈相利(そうり)共生=お互いに利益(りえき)を分かち合う共生〉関係をやさしく描く絵本。人間は自然に何をお返ししているのだろうか?との問いかけは重い。

夏には「丹波太郎(丹波太郎)」といわれ、俳句(はいく)の季語(きご)になるぐらいの素敵な入道雲(にゅうどうぐも)がでる。私はその雲が好きだった。

この神社はお稲荷(いなり)さんで、夏祭がにぎやかだった。裏は道もなく、田んぼだった。

私の家は、男ばかりの6人兄弟で、父の経営する歯医者(はいしゃ)は平屋で、庭には小さな池があり、トンボやカエル、カエルを狙うヘビもいた。飼っていたニワトリがキツネにおそわれたこともあった。

家のまわりは、畑とうっそうとした竹藪(たけやぶ)が広がり、今、家の横を通る道はキツネやタヌキが住む藪(やぶ)だった。

家の裏には、とても大きな竹藪(たけやぶ)が広がっていた。ここには大人でもふた抱えするような大きくて太いエノキとクリの木があって、私たちはよく登ってあそんでいた。今あるエノキは2代目で、が私がよく遊んだ岩と家の裏藪(うらやぶ)は今も残っている。

私の父は乗馬好きで、朝夕はよく馬に乗って散歩した。私たちが少し大きくなってから、父は満州(まんしゅう)馬を買ってくれた。子ども専用の馬で、自由に乗りまわせたが、世話は一切子どもに任され、馬が食べる草刈りのおかげで鎌(かま)の使い方がうまくなった。

馬車や牛車が走り、子どものころは馬の方が多かった。車はあるにはあったけど、自家用なんてなかった。

この神社はお稲荷(いなり)さんで、夏祭がにぎやかだった。裏は道もなく、田んぼだった。

ミト(弟)とモル氏のために吹雪(ふぶき)だろうがみぞれだろうが、えさの草を求めて草刈りに出かけた。

このあたりは、昔の商家(しょうか)がそのまま残っている。

春日(かすが)神社には、山車(だし)が2台あり、小さい祭りでもにぎやかだった。新町生まれの私は、山車(だし)に乗れなくて悔しかった。

昔の夜店では、カーバイドを燃やしてあかりにしていた。カーバイドのにおいが私にとっての“祭のにおい”だ。

練兵場(れんぺいじょう)は、自然の野っ原で、絶好(ぜっこう)の遊び場だった。昆虫採集(こんちゅうさいしゅう)にも良く出かけた。今は篠山産業高校の農場などになっている。

大書院(おおしょいん)は青山藩(あおやまはん)からの古い木造(もくぞう)の建物で、剣道(けんどう)大会や菊の展覧会、骨董(こっとう)市が催され、よく遊びにきていた。私は植木市が大好きで、父は「植雄」と私をからかいながら、木瓜(ぼけ)やアネモネをよく買ってくれた。昭和20年に全焼し、再建された。

井戸の途中(とちゅう)のどこかに、抜け道があり西濠に抜けられるといわれていた。それを信じていて、一度行ってみたかったが、さすがに抜け穴さがしをする勇気(ゆうき)はなかった。

旧藩主(きゅはんしゅ)の青山公(あおやまこう)をまつった青山(あおやま)神社でよくセミとりをした。地面にセミの穴があいていて、幼虫をとるのが楽しみだった。そのころは、ニイニイゼミ、アブラゼミ、ミンミンゼミなどのセミの声でいっぱいで、しばらくたたずんでいると耳が痛くなるほどだった。

セミの変身の正体を見きわめようと、捕まえたセミの幼虫を植木鉢(うえきばち)の土の中に入れた。かえったセミは、エメラルドの針金で作ったみたいで、ミト(弟)と「ミンミンだっ。」と息ををのんで見守ったが、だんだん薄茶(うすちゃ)色になり、なんとアブラゼミでがっかりした。

お城の大手門(おおてもん)からの登り坂が急カーブする西側の石垣(いしがき)の上の台地に、すももの木が2本あった。ゴリラと名付けた大書院(おおしょいん)の番人のおじさんの目を盗んでミト(弟)と「すもも奪取(だっしゅ)作戦」を決行し、略奪品(りゃくだつひん)のすももはとてもおいしかった。

お城の石垣(いしがき)にイタドリが生えていて、よく石垣(いしがき)によじ登ってとって食べた。

青山(あおやま)神社の階段左脇のこの石のくぼみで、私が前のくぼみに座り、後ろにミト(弟)を座らせて、よく自動車ごっこをしていた。

西濠(ぼり)でミト(弟)とよく菱(ひし)の実をとった。黒く熟してしまうとダメだが、青くて皮がやわらかいうちがおいしい。歯で固い皮を食い破ると、中から白い栗のような果肉(かにく)が出てくる。これがコリコリとして独特の味がした。

西濠(にしぼり)には大きな白鯰(しろなまず)がいて、見ただけで命が縮まると噂(うわさ)されていたが、魚がたくさんいるのが魅力(みりょく)でミト(弟)とよく“投げ込み”をやった。50センチもあるオオサンショウウオやおばけ鮒(ふな)を釣りあげたことがある。

春になると、大書院(おおしょいん)の軒下(のきした)で子雀(こすずめ)がたくさん巣立つ。ミト(弟)とその子雀をねらって石垣の上の桜や松の木に登って追いかけまわし、雀(すずめ)とりをした。

小学校との間の内濠(うちぼり)でトンボとりをよくやった。

武家屋敷(ぶけやしき)は竹藪(やぶ)の中にあり気味悪かった。その藪(やぶ)の一角に小鳥屋があり、十姉妹(じゅうしまつ)をそこで買った。

納屋(なや)には2メートル近くもある大きなアオダイショウが住んでいた。おばあちゃんから家を守る主(ぬし)だと聞かされていた。

シマヘビに飼っていた十姉妹(じゅうしまつ)を飲まれ、シマリスは尾を切られ逃げてしまった。それから、私とミト(弟)はヘビを見つけると復讐(ふくしゅう)せずにはおれなかった。

重い病気に苦しんでいたとき、家の庭を月影(つきかげ)を踏(ふ)んで歩くイタチ親子の足首に慰(なぐさ)められ、元気づけられた。

裏藪(うらやぶ)のエノキの下に小さなお稲荷(いなり)さんがあり、そこにキツネが住んでいた。

大切にしていた蝶(ちょう)の標本(ひょうほん)をバラバラにされたクマネズミを討ちとってから、私たちは鼠(ねずみ)とりが趣味(しゅみ)になった。

タヒバリを奇妙(きみょう)に気に入っていた私は、冬枯れの田んぼの中を空気銃(くうきじゅう)を持って追いかけまわした。

裏藪(うらやぶ)で夏にはアオバズクが“ポッ、ポー”とまるく明るく鳴いた。

裏藪(うらやぶ)のエノキにはフクロウがすんでいて、“ゴロスケホー、ゴロットカエセ”とその声を聞くと淋(さび)しさがしんしんと体にこみ上げてきた。

バンドリ(ムササビ)は裏藪(うらやぶ)の大エノキにすんでいて、夜な夜な、ものすごい、この世の終わりのような叫(さけ)びをあげ、本当に怖(こわ)かった。

飼っていたゴイサギの餌のカエルをミト(弟)と毎日とりにいった。パチンコのゴムに石をつけ、ビュンビュンとやっているうちに面白くなり、気がつくと目の前にはたくさんのカエルの死骸(しがい)が並んでいた。その光景(こうけい)を見て急にぞっとした私は、このときにはじめて自分のなかの残虐性(ざんぎゃくせい)を意識(いしき)した。

夕方、“ギャッ、ギェッ”と鳴いてとぶヨタカは不気味(ぶきみ)だった。大きくなってからゴイサギの声だとわかったが、小さいころは、その声の主(ぬし)はヨタカだと思っていて、どんな姿(すがた)をした鳥なのか知らなかった。

いちばん昆虫採集(こんちゅうさいしゅう)によく行った採集場(さいしゅうじょう)で、山の北側は明るく開けていて、大きなクヌギがなん本かあって、オオムラサキやクワガタ虫などがたくさんとれた。

権現山(ごんげんさん)の南側には、墓地があり、薄(うす)暗くひっそりとしたところだった。めったに行かない場所だったが、この小道を抜けると、お墓がうっそうとした竹藪(たけやぶ)の中にあり、本当に怖かった。

愛宕山(あたごやま)の麓のこのお寺には自転車で昆虫採集に出かけた。アサギマダラやモンキアゲハ、ミヤマカラスアゲハなどの蝶の採集にはもってこいの場所だった。すてきな谷川があり、夏でも水はとてもつめたく、サワガニやカンスケ(アブラハヤ)、シマドジョウなどもたくさんいた。

この森にはよく遊びにいった。アリジゴクにアリをやったり、ハンミョウやミヤマクワガタをつかまえたりして遊んだ。この森は今も変わらない。

秋には霧がおりて、一面霧の海になる。この霧が黒豆や茶をおいしくする。

ミト(弟)と一緒につくった潜水帽(せんすいぼう)で大滝(おおたき)の機関車岩(きかんしゃいわ)の下にもぐり、黒いイルカのような大鯉(おおごい)を見た。今は河川改良でこの岩はとり除かれてなくなった。

子供のころよく遊んだ篠山川(ささやまがわ)の堰堤(えんてい)に地元の人が私の文学碑を建ててくれた。

手づかみで魚を捕まえるのが好きで、八幡渕(はちまんぶち)にミト(弟)とハイ(オイカワ)やアカサチ(オイカワのおす)モト(カワムツ)鯰(なまず)、ギンタ(ギギ)、ウナギ、イチクチムギツクをつかみによく行った。今はすっかり変わってしまい、まったく昔のおもがげはない。

子どものころはプールなんてなく、みんな川で泳いでいた。岸辺にはネコヤナギが茂り、ツキミソウやホタルブクロなどが咲いていてお花畑のようだった。今は竹藪(たけやぶ)は刈られ、水が少なくなり、汚れてしまった。そして川から子どもたちがいなくなった。

ー丹波篠山で生まれ育った私は、自然に恵まれた環境の中で自由な少年時代を送った。

そこが私の原風景であり、生き物が私の友達であり、大切なことを教えてくれる先生だった。ー

インタビュー映像

ささやまの森公園は、里山を活用し人と自然が触れ合う豊かな森づくりを進めることを目指して2002年にオープンしました。広大な敷地内に雑木林・湿地・渓流など、さまざまな自然が残り四季折々の風景の中で里山を体験・学習することができます。

紹介映像

ー私が半世紀かけて研究してきた学問は、学名は霊長類学、一般にはサル学と呼ばれている。サル学を含む生物社会学の出発点は宮崎県の都井岬だった。そして、サル学の出発点も同じ宮崎県の幸島だった。ー

ー都井岬は宮崎県最南端の岬だ。ここには日本在来種の御崎馬がいる。ここが、私の先生、今西錦司さんの提唱した生物社会学の研究は、この馬の調査研究に始まった。ー

ここは宮崎県の都井(とい)岬なんですけれども、ここに来るまでもサルに出会ったり、そこに馬もたくさんいます。馬とサルがたくさんいるのには何かあるんですか?

【河合】そうなんですよ。ここには馬とサルがいるっていうことが、とてもサル学にとっては由緒の深い所なんですよ。

ニホンザルの研究っていうのはね、幸島(こうしま)――ここから山を越えた向こうにありますけど――そこから研究が始まったといわれます。その通りなんですけれども、実はニホンザル研究の一番の出発点はこの都井(とい)岬。そして、実はそのきっかけを与えてくれたのは、この馬たちなんですね。

この馬たちは野生の馬なんですか?

【河合】半野生馬――こう言っています。

この都井(とい)岬って、ぐうっと岬が突き出ているでしょ。その途中を柵で仕切って、その先の岬に馬を放しっぱなしにしているんですよ。だいたい元禄時代ぐらいから鍋島(なべしま)藩、秋月(あきづき)家がここを御用牧場にした。ここは、牧場で馬を管理するというよりも、放しっぱなしにしている。だから馬たちは好きなように生きてきたが、ちょっと管理してあるから半野生馬、そういう言い方していますね。

続きは映像でご覧下さい・・。

都井岬の野生馬を見る

インタビュー映像

この島で暮らしているサルたちは、今は何頭ぐらいですか?

【河合】今、ここには二つ群れがありましてね。というのは、だいぶ昔に分裂したんです。この主群が72頭ぐらいですね。向こうに10、11頭の小さい群れがいるんです。全部で92頭だから・・・もうちょっといるんですかね・・・。

それから、ヒトリザルというのがいて、どの群れにも暮らさないオスがウロウロしているんですけれど・・・それらを全部入れると、この島には92頭です。

ここでサル学が始まって、そういったことがわかってくるのは、いつぐらいからですか?何年もかかるものですか?

【河合】そうですね。子どもが生まれてどういう風に育っていくのか。それから、一般にボスといわれているリーダーオスにどういう課程でなっていくのか。また、人間には思春期、青年期があるでしょう?同じようにサルだってその時期があり、性的に成熟してくるのは何歳ぐらいか。血縁関係はどうなのかなどを見ようと思うと、少なくても10年は要りますね。

研究が始まったのはいつですか?

【河合】一番初めに今西先生らがここに来たのは、1948年。

この島は小さな島なんですけど、この島全体がみんな(サルも含めて)天然記念物に指定されている。亜熱帯林がよく茂っていて結構深いんですよ。ですからサルの姿はなかなか見られない。そこで、近くでサルを見ようというので、ここで初めて餌付けに成功したんです。

それが1952年のことです。

続きは映像でご覧下さい・・。

幸島一のイモ洗いを見る

インタビュー映像

-1953年、この島でサルの観察をしていた三戸サツエさんから、サルが砂のついたイモを海で洗っていると知らせがあった。島を訪れた私たちは、このことは「イモ洗い」という文化現象につながると直感した。-

【河合】幸島(こうしま)のサルですけどね、イモ洗いのいわゆるイモ洗い文化のことが世界的にものすごく有名です。一番初めに三戸さんが発見されたんですよね。

【三戸】はい、そうです。

【河合】あの時はどうでした?

【三戸】1歳半の子ザルが、川に持って行ってイモを転がして遊ぶんですね。

【河合】かつてこの浜には川流れていましたよね。

【三戸】転がして遊ぶから、「変なことをするなあ」と思ってイモをやると、またころがして遊ぶ。それからしばらくすると、深いところに持って行って、人間が洗うようにこすりだしたんですね。

あれは泥を落とすことを考えておったんだと思って、先生に連絡したんですよね。

【河合】そうですね。

【三戸】先生がすぐいらして、いろいろ調査なさって・・・。

【河合】川村さんと初めて一緒に来て、これは面白いと興味をもった。その前から、ニホンザルの文化的行動についていろいろ話していたんですよ。これはひょっとしたら文化行動じゃないかなと。

続きは映像でご覧下さい・・。

インタビュー映像

ー日本人にとって身近で親しみやすい動物、イノシシ。私は以前からそのイノシシの物語を動物記に書こうと思っていた。舞台は、かつてリュウキュウイノシシやイリオモテヤマネコの調査に行った西表島でのイノシシ猟は、イノシシと人が一対一で戦うものだった。ー

【河合】犬猟のことをいろいろ伺いたいんですが、もう今は犬猟は全くやってないんですね。

【寛好爺】もうないですね。たまに、鉄砲打ちが打ったら、その後を追わしたりっていうのがあるんですけどね。

【河合】昭和10年ぐらいの…戦前の犬猟のことを聞きたいんですけど、あの頃は全部、槍での猟なんですか。

【寛好爺】犬猟が持つ槍はフクといいます。日本語にしたら槍ですね。

【河合】長さはどれぐらいですか。

【寛好爺】長さはだいたい六尺や七尺か…。

【河合】その木は何で作るんですか。

【寛好爺】あれはね、こっちの名ではタシカです。堅い木で、折れないし弾力もあるので使ってますよ。シマミサオの木といいます。

【河合】シマミサオの木っていうんですか。かなり重いものですか?

【寛好爺】いや、そう重くないですよ。犬が追って走ってきたのにバーッと投げてね。

【河合】それから、犬を連れていきますね。

【寛好爺】西表島に犬が来たのはだいたいね…オランダ船が漂着して西表島に来たみたいですよ。それで、オランダ船が来たときに犬を連れてきとったみたいだ。お世話になって帰るときにお礼といって、自分の連れている犬をおいていったみたいですよ。

【河合】その犬からの子孫の犬ですね。

【寛好爺】だいたいその犬の子孫じゃないかなあ。

【河合】どんな色をしているんですか。

【寛好爺】茶色もいれば黒い色も…混じった犬。犬はたくさんおりましてね、赤犬・白犬・黒といってありまして。

インタビュー映像

先生の今度の新しい5作目の動物記は西表のイノシシについてということなんですが、どうして西表のイノシシを。

【河合】イノシシの動物記を書こうと前から思っていたんです。というのもイノシシというのは、日本人に非常に親しみのある野生動物なんですね。

ところが、イノシシって本当にどんな暮らしていて、野生の状態ではいつごろ子どもを生んでどう育てるかというがほとんど分からなかった。猟師の話はいろいろありますね。けれど、猟師さんの話というのは非常に不確かなことや作った話もあるんですよ。ところが生態学者の研究も進んでかなりイノシシが分かってきた。

では、舞台設定はやはり戦前の槍猟のころを・・・。

【河合】そうなんですよ。人間とイノシシが対等になれるわけですよ。だからこの西表を取り上げたんですよね。鉄砲なんて…特にもうほんとにライフル銃などでやられると、絶対強力な武器を持ってるんだからイノシシもかないっこないですよね。それでは面白くないからね。やっぱり一対一。だから今回書くものは大事な犬でも随分やられますよ。それで猟師も危ない目に遭って。

続きは映像でご覧下さい・・。

インタビュー映像

【河合】日本ではいろんな野生動物がいて、中でも野生のイノシシがいちばん身近なわけですね。ところが科学的な調査がほとんどなしに、本当に生態ってよく分からないですね。それで我々で動物生態用テレメーターを開発して、それで西表島でイノシシを調べようということで、イノシシに発信機をつけて調べたんですよ。ところが、わずか一ヶ月ですからね。しかもまだ当時は発信機の寿命がね、せいぜい二週間しかなかった。それでほんとにこう一日にどんな行動しているという概略のアウトラインがちょっと分かっただけなんですよ。

その後、「あそこにはイノシシが多いから誰かやってくれないかな。」と願っていたときに、ちょうど花井さんが大学院のときにね、「西表のイノシシをやろう。」というので現れたので、これはもう本当に嬉しかったですね。

サルだけは「日本のサル学」と言われるくらいどんどん研究が進んだけれど、他のものはね、おそらく野生のイノシシは、花井さんが日本のパイオニアでしょう。

続きは映像でご覧下さい・・。

インタビュー映像

【河合】あの、イリオモテヤマネコと言うとね、今やもう伊澤さんが研究者としてはほんとトップにきとるんですけどね。あのネコっていうのはほんとに不思議なネコでね。確か見つかったのは発見されたのは1965年でしたか。

【伊澤】そうですね。

【河合】しかもその発見者が戸川幸夫さんという作家ですよね。ということと、中型のほ乳類の新種が見つかるというのは、二十世紀になってからは本当に珍しいことですよ。

【伊澤】そうですね。

【河合】それでいろいろ衝撃的だった。それで僕らもそのヤマネコにテレメーターを開発して、「じゃあ、あのイリオモテヤマネコを調べようやないか。」ということでね。とにかく、「発見者は残念ながら動物学のアマチュアの人にとられたけども、あとの生態は我々がやらないかん。」ということで、1969年ですか、西表に入り込んだわけですよ。それであの早見田の浜へ行って、ヤマネコの足跡がけっこうあったでんですよ。それを見つけたとき本当に感激してね、石膏でとって今でも持ってるけれどね。そのぐらいで終っちゃったんですよ。その後伊澤さんらが一生懸命本格的な研究を始めるわけですけれども、伊澤さんは一番始めにやり出したのはいつごろですか?

続きは映像でご覧下さい・・。

インタビュー映像

林美千代 (児童文学作品のあらすじ、抜粋を担当)子どもたちに読まれている現代の児童文学に興味を持ち、研究・評論活動を続けている。名古屋市生まれ、名古屋大学卒。神戸大学大学院前期課程修了。現在、愛知県立大学、金城学院大学など非常勤講師。日本児童文学学会会員。著書に『児童文学に魅せられた作家たち』(KTC中央出版、共編著)、『絵本論』 (創元社、共著)など。

阿部星香

伊澤雅子

NHK神戸放送局

木城えほんの郷

株式会社妖精村

京都大学霊長類研究所幸島観察所

神戸市立王子動物園

佐々木茂美

篠山市役所

写楽斎

新城寛好

太治庄三

筑摩書房

富山市ファミリーパーク

花井正光

兵庫県立ささやまの森公園

兵庫県篠山産業高等学校

フレーベル館

平凡社

御崎牧組合

三戸サツヱ ほか