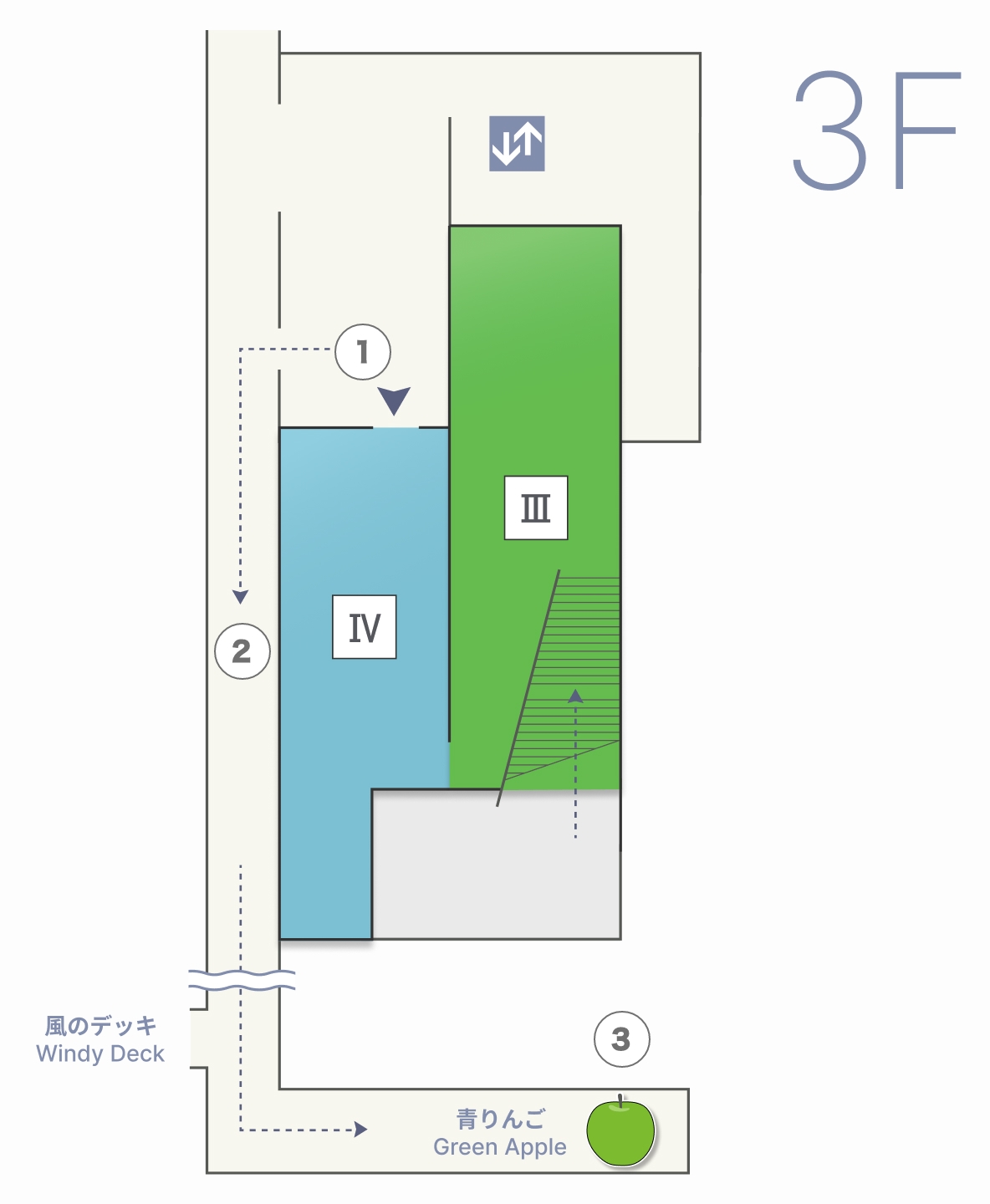

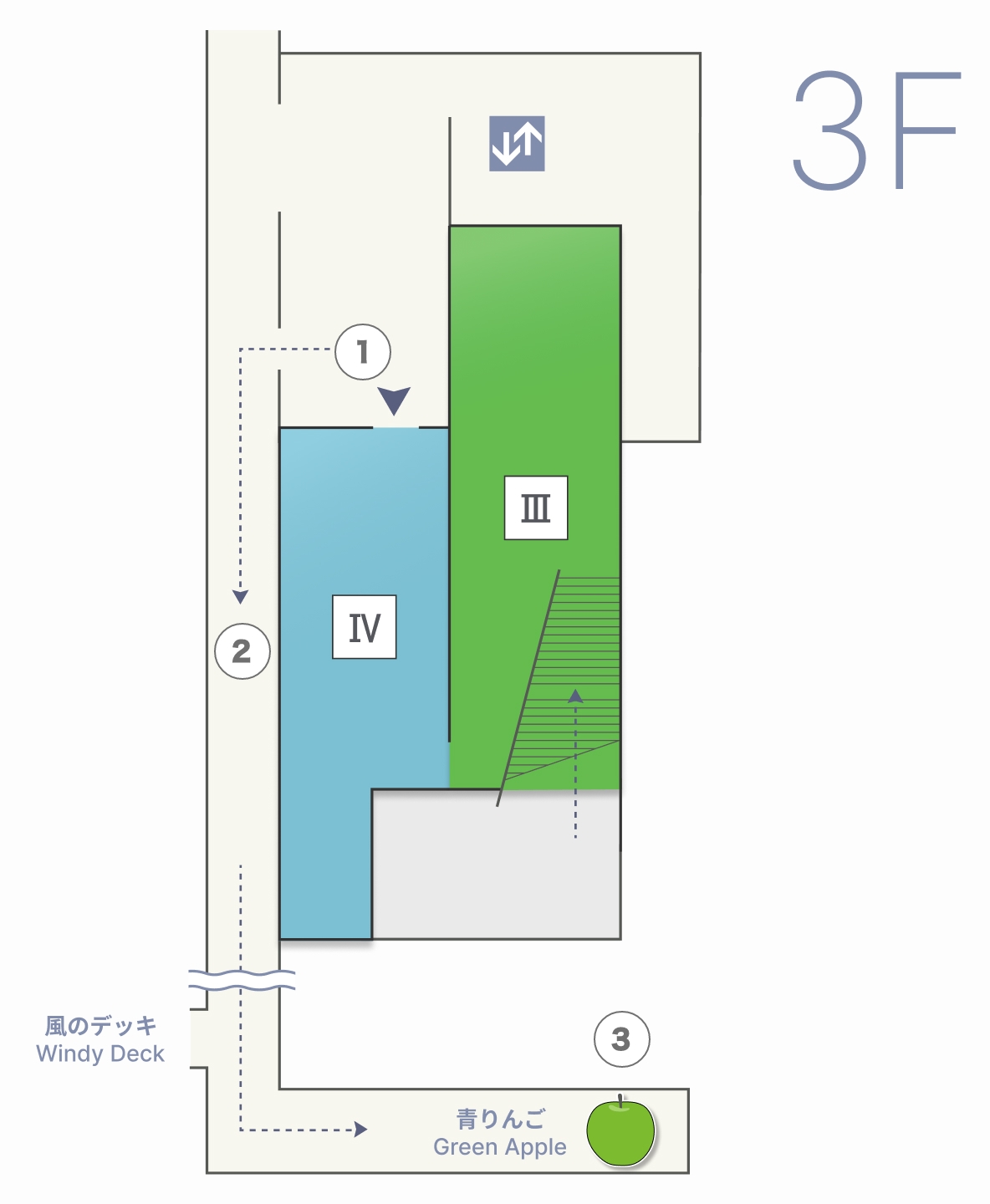

展示構成

I. 文化の復興

II. 建築の原点

III. 未来を育てる

IV. 芸術の館

青りんご

青りんごまでの行き方

① Gallery 上階の出口から外に出て、左に曲がります。

② Ando Gallery を左手に見ながら、真っ直ぐ進みます。

③ 通路の先、左に見える海のデッキに「青りんご」があります。

① Gallery 上階の出口から外に出て、左に曲がります。

② Ando Gallery を左手に見ながら、真っ直ぐ進みます。

③ 通路の先、左に見える海のデッキに「青りんご」があります。