Fifty Years of the Hyogo Prefectural Museum of Art:

Tracing the Development of the Collection through Six Perspectives

Permanent Collection Gallery 2,3,6

1970年の開館以来、当館は19世紀以降の国内外の版画、彫刻、郷土美術、同時代の美術(現代美術)を収集の柱としてきました。第2部では、50年余りにわたり形成されてきたコレクションを使って「日本 近現代 美術」の「ある眺め」をつくってみたいと思います。他の美術館にはあって当館にはないもの、当館にはあって他にはないもの―コレクションを眺めると県立美術館ならではの特色がみえてくるのではないでしょうか。当館のコレクションを6つの視点で眺め、「日本・近現代・美術」の一様相を紹介します。

近代の光-黎明期の油彩画と版画

〈常設展示室2〉

Section1 Modern Light: The Dawn of Oil Painting and Prints

第1章では19世紀末から20世紀初頭の洋画と版画を展示します。明治時代「洋画」のジャンルが成立し、油彩画の技術を習得した画家たちが次々とあらわれました。洋画草創期の桜井忠剛や神中糸子による重厚な油彩画、明るい色彩と軽やかな筆致で対象を描く外光派と呼ばれる、黒田清輝や岡田三郎助などの次世代の画家たち。このスタイルがその後の日本洋画の基調となり、そこに個性や思想を盛り込んだ豊かな表現が生まれていきました。岸田劉生や小出楢重は、日本人が油彩画を習得し、咀嚼し、独自の達成をみた典型といえます。

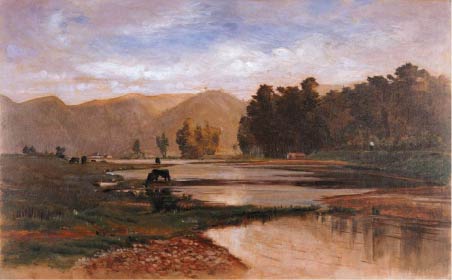

神中糸子

《揖保川風景》 1888―92年

鈴木清一

《少女》 1922年

海辺の光景 -阪神間モダニズムと1930年代の洋画

〈常設展示室2、3〉

Section2 Seaside Scenes- Hanshinkan Modernism and Yo-ga of 1930s

神戸市の沿岸部に位置する当館は、阪神間に醸成された文化と深いつながりをもってきました。1868年に開港した神戸の歴史は海とともにありました。1920年代(20世紀初頭)の「大大阪」の時代、海に臨む陽光明るい健康的な保養地を謳い、宅地造成された大阪-神戸間の地域には大阪の富裕層や企業経営者が移り住み、外国文化を取り入れたモダンなライフスタイルを実践し、いわゆる阪神間モダニズムとよばれる文化が栄えたことはよく知られています。

海を描いた明るくモダンな風景画が多く生まれたことはこの進取の気風に富むこの地域性と密接にかかわっているのでしょう。生命の源である海、季節や天候によってさまざまな表情をみせる海。水平線の彼方のはるかな世界を夢想させる異国へ開かれた海は、創作者たちの想像力を刺激しつづけています。

浅原清隆

《海を見た》 1937年

流動するイメージ

〈常設展示室3〉

Section3 Flowing Images

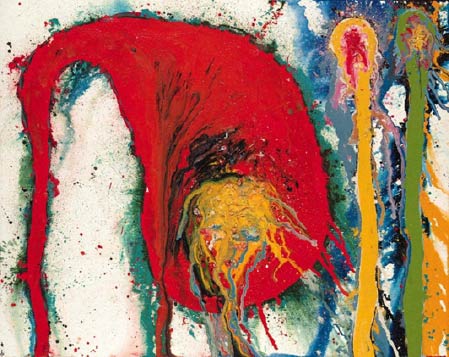

当館の「山村コレクション」には、戦後の前衛グループ、具体美術協会の作家たちの重要な作品が多く含まれています。美術の既成概念を打ち破る大胆で独創的な彼らの表現は同時代だけでなく現代にもインパクトを放っています。それらの表現は、第二次大戦後フラを中心におこったアンフォルメルと呼ばれる動向とも重なり、大いに注目されました。そのアンフォルメル=不定形は50年代から60年代にかけての「具体」の特徴のひとつでしょう。絵具が相互に浸透し合い流動する画面は、「意図された」偶然とでもいうべき効果を生みだしました。絵具を物質としてとらえ、それらを流す、垂らす、投げつける、などの行為をも内包した制作手法は同時代に通底する傾向といえます。そのイメージは、水墨画における破墨、溌墨、あるいは釉薬が流れる陶器の肌なども想起させ、どこか日本古来の造型とも繋がっているようにも思われます。

※山村コレクション 実業家の山村德太郎氏による現代美術コレクション。1986年に兵庫県立近代美術館に一括寄贈された。

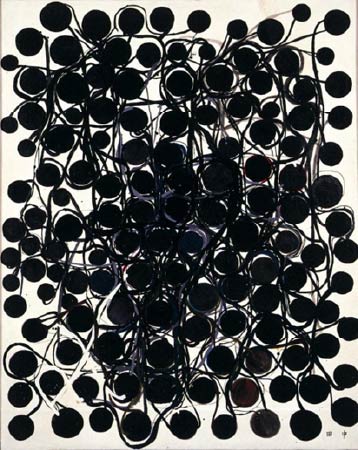

元永定正

《作品》1961年

嶋本昭三

《作品》1960年

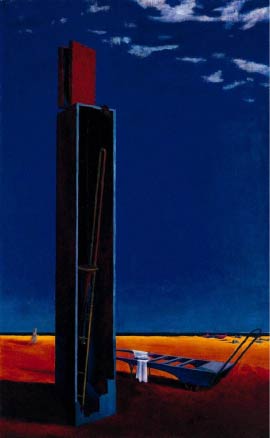

周縁の終焉 サブカルと前衛

〈常設展示室3〉

Section4 The End of the Outside: Subculture and the Avant-Garde

「サブカルチャー」の代表格、マンガとアニメ。日本人との付き合いは古く、平安時代の《鳥獣戯画》《信貴山縁起絵巻》などにその源流があるとも言われます。江戸時代以降、出版文化の隆盛とともに民衆に迎えられ、北斎や国芳らの戯画は人々の目を楽しませてきました。近代以後は社会風刺のメディアとして展開し、大正、昭和と、子どもから大人までひろく大衆の間に根付いてきました。1990年代以降は国際的な評価が高まり、1997年には文化庁による「文化庁メディア芸術祭」が創設され(2022年まで開催)、その一部門としてアニメーション、マンガが設けられるなど、国を挙げて日本を代表する文化の一領域としてみなされるようになりました。

美術の中で「正統」とされるいわゆるファインアート、メインカルチャーの対極にあるとされたサブカルチャーが今や「メイン」として文化の先端に躍り出たといえます。

私たちが日常親しんでいるマンガとアニメ、本章ではサブ(カルチャー)とメイン(カルチャー)の境界を超えて/または往還しながら、メディアの表現のひとつとして提示される作品を紹介します。

横山裕一 《ふれてみよ》2014年

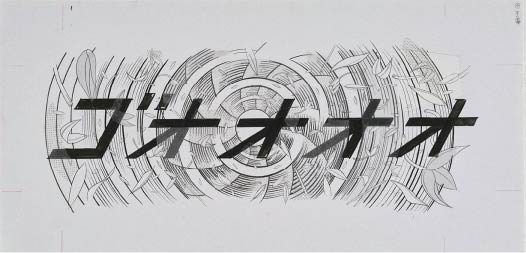

線のトリセツ―日本美術のなかの線

〈常設展示室6〉

Section5 A Line Guide: Lines in Japanese Art

線は絵画を構成する基本的な要素です。その「取り扱い」には古今東西様々な理論や作法があり、師から弟子へ、時代から時代へと受け継がれてきました。

たとえばやまと絵にみられる軽妙で柔らかい線描は近代以降の画家たちが伝統技法を学ぶ上で手本とされてきました。

線は心や感情、人格の現れとする考え方もあります。東洋画には書画一致の伝統があり、書における線も絵における線も、ともに直接的な描き(書き)手自身、その人となりを表すもので、筆致はそのまま人格や内面、対象の生命感を表出したものであるとされました。

近代以降、西洋美術の影響により絵と書は道を分かちましたが、線は内面の表れとする考えは近代の画家たちにも共有されていきます。1950年代、前衛書の出現とともに絵と書は再び接近します。文字でありながら字義のイメージと重ねられた表現は、同時代の抽象絵画とも浸透し合いました。現代美術においても線は観念と実在双方からアプローチされています。美術における線は、単に内と外とを分ける境界線にとどまらず線そのものが意味を持っています。時代により作家により「線」がどのように取り扱われているかに注目してご覧ください。

村上華岳

《秋の山》1935年(前期展示)

津高和一

《作品》1961年

田中敦子

《作品》1961年

心の内奥へ―南画と表現主義

〈常設展示室6〉

Section6 Deep Within the Heart: Nanga Painting and Expressionism

南画は江戸時代中期、18世紀はじめ、狩野派などの従来の漢画に対して新しい様式の絵を描こうとしたことに始まります。中国、南宗画を中心とした元、明時代の絵画に触発され様々な様式を取り入れながら成立した画派です。もともと文人が余技として描く絵画である文人画とほぼ同義にとらえられ、描き手の人格を反映した筆遣いが重視されました。気韻生動を旨とし、様式にとらわれず描き手それぞれの筆致の特徴があらわれた南画は江戸時代後期から明治にかけて流行しましたが、日本画近代化の流れの中、画壇のメインストリームからは一時期後退しました。20世紀初頭になると、西洋における表現主義などの非写実的動向の新しい潮流が起こり、南画はその文脈の中で再解釈され、再び注目を集めることになりました。

本章では、頴川コレクションから南画の大成者とされる池大雅から江戸末期の南画家の作品を紹介するとともに、近代の南画、そして1930年代南画に影響を受け日本的洋画を追求した画家たちの作品を展示します。

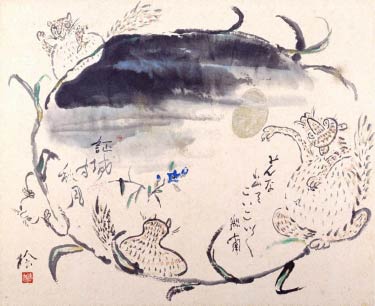

水越松南

《証城寺秋月》1961年(前期展示)

前田寛治

《新緑風景》1929年

〈小磯良平記念室〉

Fifty Years of Collecting Koiso Ryohei

Koiso Ryohei Memorial Gallery

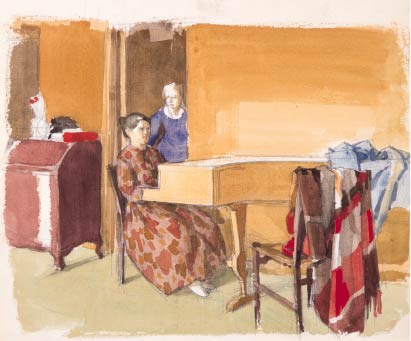

今回の展示では、約500点にのぼる小磯作品の収集の過程を紹介します。 当館の小磯良平収蔵第1号は《肖像》(1940年)です。それは、前身の県立近代美術館開館翌年の昭和46年度のこと。小磯の親しい支援者だった武田薬品工業6代目社長、武田長兵衛氏から寄贈を受けたのです。小磯は1970年の開館以来、亡くなるまで、美術館の運営方針や事業計画等を審議する「審美委員会」の委員を務めました。武田氏による《肖像》の寄贈は、委員としての考えとは別に、作家としての小磯の意を汲んだものでもあったでしょう。武田長兵衛はこのほかにも小磯作品を所蔵していましたが、本作が開館直後の小磯作品第1号であったことは、小磯良平その人の本作にかける思いのほどを示しているのではないでしょうか。

小磯良平

《肖像》1941年

小磯良平

《レッスン》1974年

〈金山平三記念室〉

Fifty Years of Collecting Kanayama Heizo

Kanayama Heizo Memorial Gallery

当館が所蔵する金山平三作品は約550点にのぼります。ほとんどが寄贈によるもので、最初の寄贈作品は、金山没後2年を経た1966年に兵庫県に寄贈された130点です。1970年の美術館開館時に県教育委員会からの管理換により美術館所蔵品となりました。これらは金山夫妻が作品を後世に残したいとの思いから、川崎重工業株式会社に預けていた作品の一部で、作家本人が自ら、自信作、代表作とみなした作品群といえるでしょう。このあとも、らく夫人から、開館の年に滞欧作を、翌年に芝居絵を寄贈いただいています。らく夫人没後も、遺族や関係者からの寄贈は続きました。また、遺族からの寄贈だけでは手薄になりがちな戦前作については、重要作を公益財団法人伊藤文化財団の寄贈により加えています。今回の展示では、金山の代表作を展示しながら、こうした収蔵の来し方を紹介します。

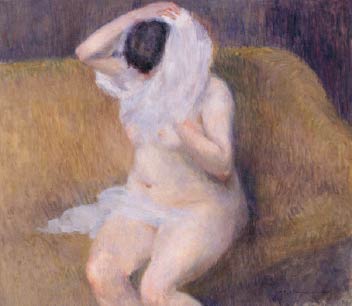

金山平三

《きかえ》1912-1915年

金山平三

《さびれたる寛城子》1918年

![2024年度コレクション展3 2025年1月7日[火]?4月6日[日]](img/detail_header2.png)

![2024年度コレクション展3 2025年1月7日[火]?4月6日[日]。阪神・淡路大震災30年「あれから30年-県美コレクションの半世紀」](img/detail_headersp.png)