宝塚の現在、過去、未来を以下の3部で構成します。

2014年度、花・月・雪・星・宙組に専科をあわせて400余名が100周年の記念すべき年に舞台に立ちます。「−100年の愛を胸に−新たな伝説が今、始まる」をテーマに、宝塚から世界へ発信するオリジナル作品、『眠らない男・ナポレオン−愛と栄光の涯(はて)に−』の星組公演で2014年の舞台は幕を開けました。第1章では、2014年度の多彩な公演のラインナップをパネルやバナーで紹介するほか、大劇場でくり広げられる華麗な舞台を装置によって再現し、宝塚歌劇の現在の姿を紹介します。

前期展示(8月5日〜31日)『TAKARAZUKA 花詩集100!!』衣装

後期展示(9月2日〜28日)『眠らない男・ナポレオン−愛と栄光の涯(はて)に−』衣装

100年前から現在までの宝塚歌劇の歩みを資料や美術作品等で回顧します。新しい国民劇創設のために小林一三が構想し、掲げた理念、創設から戦争を経て受け継がれてきた宝塚歌劇の歴史、精神、美意識を紹介します。また、宝塚歌劇の成立の背景となった1910年代から30年代にかけての「阪神間モダニズム」 を絵画等の美術資料で紹介するコーナーを設け、宝塚歌劇を育んだ阪神間の文化的背景を探ります。

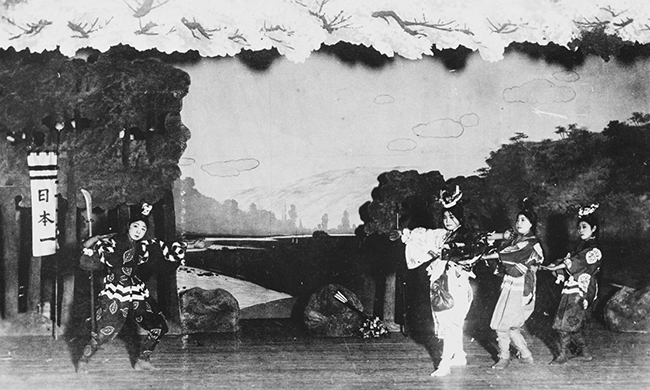

1914(大正3)年4月、温泉場の余興としてスタートした宝塚少女歌劇は、第1回公演から、当時としては珍しかったオーケストラ伴奏を用い、分かりやすい歌詞で上演しました。4年後、東京進出を果たし、さらに大衆に向けた質の高い娯楽の提供のため大劇場を建設し、海外公演を実現するなど、小林一三の宝塚夢構想は着実に実を結んでいきます。その背景にあったのは、設立当初から、指導者に優秀な人材を採用し、音楽教育の基礎をしっかりと確立していた小林一三の経営理念でした。

歌劇『ドンブラコ』 第3場 1914(大正3)年

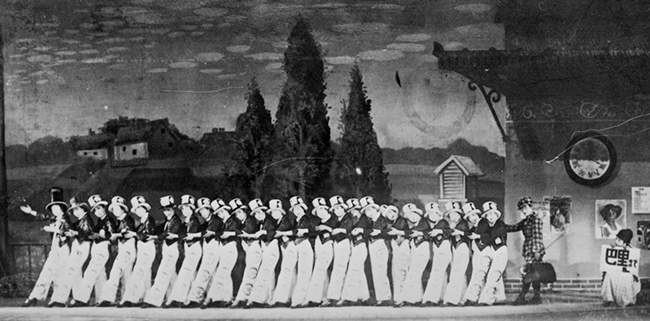

1924(大正13)年、小林一三の念願であった宝塚大劇場が完成。1927(昭和2)年、日本初のレビュー 『モン・パリ』が、続いて1930(昭和5)年には、『パリゼット』が上演され宝塚歌劇はレビュ ー時代を迎えました。一方、小林一三は海外向け作品の創作にも意欲的に取り組み、1938(昭和13)年 宝塚歌劇初の海外公演が実現しました。

レビュー『モン・パリ』 1927(昭和2)年

レビュー『パリゼット』 1930(昭和5)年

戦時下の宝塚歌劇は、戦時色が強い演目へと作風を変えながらも上演されつづけました。1940(昭和15)年には「宝塚歌劇唱舞奉仕隊」が結成され、全国各地を巡回して上演を行いました。1944(昭和19)年3月には宝塚大劇場が閉鎖されるという苦難に見舞われながらも宝塚歌劇は、果敢に移動隊公演を開催しました。

1946(昭和21)年4月、宝塚大劇場は公演を再開。戦後は華やかで明るい作品が制作され、『虞美人』などの大ヒット作も生まれました。一時公職を追放されていた小林一三は、1951(昭和26)年8月に現場に復帰しました。1955(昭和30)年には接収されていたアーニーパイル劇場(東京宝塚劇場)が返還されるなど盛況を取り戻す中、小林一三は1957(昭和32)年1月25日に死去、宝塚大劇場で宝塚音楽学校葬が行われました。

1960年代、宝塚歌劇の東京公演が文化庁芸術祭に参加、『華麗なる千拍子』(1960年)、『火の島』(1961年)、『ウエストサイド物語』(1968年)が芸術祭賞(のち芸術祭大賞)を、『夜明けの序曲』(1983年)が大賞を受賞するなど、宝塚歌劇は芸術面で高い評価を受けました。1974(昭和49)年には、『ベルサイユのばら』が一大ブームを巻き起こし、次いで『風と共に去りぬ』(1977年)、『エリザベート』(1996年)などが大ヒットし、宝塚歌劇の人気演目となりました。1993(平成5)年1月に新宝塚大劇場が開場。1995(平成7)年1月17日に発生した阪神淡路大震災により休演を余儀なくされますが、同年3月31日に星組公演『国境のない地図』で再開。2001(平成13)年に新東京宝塚劇場が開場し、宙組が新設されて宝塚歌劇は新たな時代へと歩み出します。

ミュージカル『エリザベート−愛と死の輪(ロンド)−』

1996(平成8)年2〜3月 雪組

ミュージカル『ロミオとジュリエット』

2010(平成22)年7月 星組

ブロードウェイ・ミュージカル『オクラホマ!』(1967年)に始まった海外ミュージカルの上演は、ロンドン・ミュージカル『ME AND MY GIRL』(1987年)、ウィーン・ミュージカル『エリザベート』(1996年)へと続きます。さらに映画やドラマ作品とのコラボレーションにより、ミュージカル化を成し遂げるなど、宝塚歌劇は常に新たな可能性に挑み続けています。

この章では、宝塚歌劇草創期、都市化と郊外住宅地の開発によって変貌する阪神間の風景を描いた絵画や、宝塚歌劇の文化的背景である阪神間モダニズムの雰囲気を伝える美術、ならびに宝塚歌劇と関連した絵画を紹介します。大阪・神戸間を結ぶ官営鉄道、阪神、阪急の3つの路線の建設にともなう沿線の開発により、六甲山を背景に海を臨む明るく開放的な地域性も相まって、この地域に住む人々に間に新しいライフスタイルが形成され、阪神間モダニズムとよばれる文化的傾向が生まれました。大阪の庶民的感性と郊外生活のモダンな感覚が融合した洋画家の小出楢重(1887-1931)による風景画、阪神間の進取の気風を身につけ、抽象絵画のパイオニアとして後進にも大きな影響をあたえた吉原治良(1905-1972)の作品、気品のあるモダンな女性像で人気を博した小磯良平(1903-1988)の人物画、また新興写真の領域で先駆的な活動を繰り広げた写真家中山岩太(1895-1949)による宝塚歌劇のスター写真等を展示します。さらに、日本画家小倉遊亀(1895-2000)、美術家横尾忠則(1936-)による、宝塚歌劇をモチーフとした作品も展示します。

国枝金三《中之島風景》 1927(昭和2)年 大阪新美術館建設準備室

小倉遊亀《コーちゃんの休日》 1960(昭和35)年 東京都現代美術館

創始者小林一三の精神を守り続けて、生徒一人一人の支えの上にスターが輝き、宝塚歌劇は100年の歴史を刻んで来ました。101年、そして次の100年に向けて宝塚歌劇らしい、魅力的な作品創作への新たな挑戦が始まります。第3部では、宝塚歌劇の生み出したきら星のごとく輝くスター、作品、舞台などを通して宝塚歌劇の魅力に迫ります。宝塚音楽学校の歴史や、新人公演、100年の名作紹介コーナーや、OG・現役スターからのメッセージなども紹介し、将来に向けての夢と展望に迫ります。

体験用階段セット(写真はイメーシです)

宝塚大劇場星組公演『眠らない男・ナポレオン−愛と栄光の涯(はて)に−』フィナーレ 2014(平成26)年