|

| あるモチーフが別のものにも見える「ダブルイメージ(多義図)」は、古くから用いられてきた代表的なだまし絵技法のひとつです。本章では、このテクニックを洗練させて芸術の高みに引き上げたアルチンボルドの最高傑作《ウェルトゥムヌス(ルドルフ2世)》を日本で初めて展示します。また、エアハルト・シェーンの《判じ絵―ヨナと大きな魚としゃがむ男》など、もうひとつの古典的なだまし絵技法である「アナモルフォーズ(歪像図)」もあわせてご覧いただきます。 |

|

奇想の画家アルチンボルドの傑作中の傑作。非常にリアルに描かれた50種以上の果物・野菜・花が、作者の主君であった神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の肖像を形作っている。ウェルトゥムヌスというのはローマ神話における豊穣の神の名前である。 |

|

ジュゼッペ・アルチンボルド

《ウェルトゥムヌス(ルドルフ2世)》 1590年頃

スコークロステル城(スウェーデン) Skokloster Castle, Sweden |

|

アナモルフォーズの典型的な作例で、一見何が描かれているのか分からない奇妙な図柄を斜め横から見ると正しい画像が現れる。作者のシェーンはルネサンスの巨匠デューラーの弟子で、ニュルンベルクで画家・版画家として活躍した。 |

| 見る者に現実と錯覚させることを意図した「トロンプルイユ(フランス語で「目だまし」という意味)」は、絵画におけるリアリズムへの志向を極限まで推し進めたジャンルです。本章では、オランダに生まれデンマークで活躍した「トロンプルイユの王」ヘイスブレヒツの傑作の数々をはじめ、17〜18世紀のヨーロッパで流行したトロンプルイユの伝統を紹介します。 |

|

ネーデルラント出身でドイツやデンマークで活動したヘイスブレヒツは、17世紀のトロンプルイユを代表する画家である。

うさぎや野鳥、鉄砲や鷹狩の道具といった典型的な狩猟のモチーフを扱った静物画であるが、よく見るとそれらは画中画として描かれている。 |

コルネリス・ノルベルトゥス・ヘイスブレヒツ

《狩りの獲物のあるトロンプルイユ》 1671年

イクセル美術館 |

| この章では、前章のヨーロッパに引き続き19世紀のアメリカで流行したトロンプルイユの代表作を紹介します。ウィリアム・マイケル・ハーネットの《狩りの後》、デ・スコット・エヴァンズの《インコへのオマージュ》など、実物と見まがう迫真の描写に瞠目してください。 |

| アメリカのトロンプルイユを代表する作品のひとつで、鮮やかなインコの羽や割れたガラスなどが精緻に描かれている。右下の紙片に書かれているのは、南米生まれのこの鳥が長年のパリでの生活でフランス語を習得したことを称える言葉。 |

|

デ・スコット・エヴァンズ 《インコへのオマージュ》 1890年頃

フレズノ市博物館 |

| 視覚のトリックを巧みに操った作品は日本美術にも数多く存在します。本章では、歌川国芳、歌川芳藤らのユーモラスな浮世絵に加え、画面の枠をはみ出すかのように描かれた鈴木其一、柴田是真らの「描表装(るび:かきびょうそう)」など、江戸時代後期を中心に日本で生まれただまし絵の名作を紹介します。 |

|

江戸後期に活躍した浮世絵師・国芳の代表作のひとつ。たくさんの小さな人物が寄り集まってひとりの人物を表現するというダブルイメージの手法が用いられているが、アルチンボルド的なリアリズムよりユーモアのセンスが重視されている。(10月19日からの展示) |

歌川国芳《としよりのよふな若い人だ》

1847-48年

名古屋市博物館 |

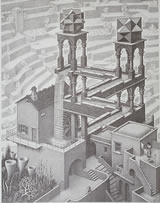

| だまし絵の系譜は、20世紀に入るとさらなる発展を遂げることになります。本章では、マグリットの《白紙委任状》、ダリの《スルバランの頭蓋骨》、エッシャーの傑作群など、20世紀に活躍した三大巨匠による華麗な「だまし」テクニックの競演をお楽しみください。 |

|

滝の落下地点からジグザグに曲がりつつ画面奥へと流れ下りていく水路がいつしか最初の滝に戻ってしまう。

20世紀を代表するだまし絵作家エッシャーが描く物理的に存在しえない建築物の中でも特に有名なイメージのひとつである。 |

M.C.エッシャー 《滝》 1961年

いわき市立美術館、横浜美術館

All M.C.Escher works © Escher Company B.V.-Baarn- the Netherlands /

Huis Ten Bosch-Japan. |

| そして最終章では、ブリジェット・ライリー、チャック・クローズ、高松次郎といった現代美術のビッグネームから、アニッシュ・カプーア、福田美蘭、本城直季といった最先端の活動を続けるアーティストにいたるまで、20世紀半ば以降さらに多様な展開を見せる現代のだまし絵表現の数々を堪能していただきます。 |

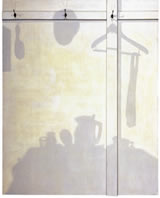

| 日本の戦後美術を代表する作家のひとり、高松次郎の「影」シリーズの中の一点。壁に掛けられたハンガーやテーブル上の茶碗などのモチーフが実体のない影として描かれ、日常生活の背後に潜む現代の空虚感や孤独感が表現されている。 |

|

高松次郎 《影A》 1964年

いわき市立美術館 |

|

|