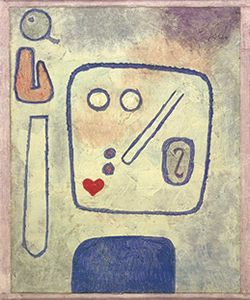

何のたとえ? Klee, allegorisch

「矢印」や「フェルマータ」など、クレーは記号的なモチーフを絵の中に繰り返し描きました。それは、クレーの作品世界を特徴づける重要な鍵となっています。記号の向きが変われば意味も変わり、用いられる場面によって異なった働きをするなど、「クレー・コード」と呼びうる、記号と比喩の世界を読み解きます。

| 左から | 《洋梨礼讃》1939 年 個人蔵(スイス)、 パウル・クレー・センター(ベルン)寄託 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom 《上昇》1925 年 宇都宮美術館蔵 |

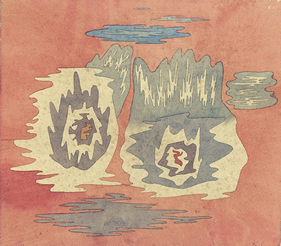

多声楽(ポリフォニー)―複数であること Klee, polyphon

複数のモチーフが絡み合いながら、一体化したり、枝分かれしたり、形状が揺れ動きながら変化していくさまは、クレーの絵画によく見られる特徴です。それにより、クレーはひとつの存在に重なる複数の要素の可能性を示唆しています。

| 左から | 《赤のフーガ》1921年 個人蔵(スイス)、 パウル・クレー・センター(ベルン)寄託 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom 《双生の場所》1929年 パウル・クレー・センター(ベルン)蔵 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom |

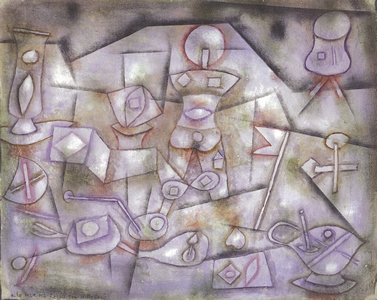

デモーニッシュな童話劇 Klee, dämonisch

自分は「死者とまだ生まれざる者たち」のもとに住むというクレー。彼の作品は、時として、魔的でどこか童話風な世界に私たちを引き込みます。この章では、そういった作品を紹介すると同時に、クレーにとってモダンな抽象表現だった「グリッド(格子)」の誕生にも、こうしたデモーニッシュな作品が深く関わっていることを紹介します。

| 左から | 《窓のあるコンポジション》1919年 パウル・クレー・センター(ベルン)蔵 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom 《小道具の静物》1924年 パウル・クレー・センター(ベルン)蔵 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom |

透明な迷路、解かれる格子 Klee, kristallen

基本単位の繰り返しによって画面を明晰に秩序づけながら、そこに解体や揺らぎの要素を忍び込ませることは、クレーに一貫して認められる制作の姿勢です。また、単位を繰り返しながら、そこに変則性をもたせることで、だまし絵のような迷宮的空間を生み出すことも、クレーは得意としていました。知的な作業の果てにほどけていく世界、迷宮化する空間に、クレーの「秘密」のありかを探ります。

| 左から | 《柵の中のワラジムシ》1940年 パウル・クレー・センター(ベルン)蔵 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom 《透視―遠近法的な》1921年 個人蔵(スイス)、 パウル・クレー・センター(ベルン)寄託 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom |

中間世界の子どもたち Klee, wieder-kindlich

「来ることができ、来たいと思っているが、しかし来る必要のない者の国」―――。

クレーのいう「中間の世界」に住みつく者の代表格が、子どもたちです。

あるときは世捨て人として、あるときは屈託のない使者として登場するクレーの子どもたちが集います。

| 左から | 《子どもの胸像》1933年 パウル・クレー・センター(ベルン)蔵 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom 《異国の寺院の少女》1939年 パウル・クレー・センター(ベルン)蔵 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom |

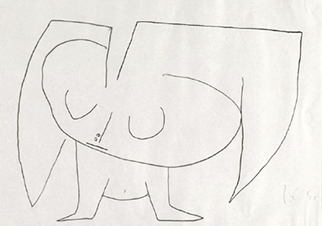

愚か者の助力 Klee, selbstironisch und freundlich

人に似た、しかし、おそらく人ではない戯画的な存在や、ときに種を特定しがたい奇妙な動物。そして、不完全な天使たち。それらは私たちに何を伝えようとしているのでしょう?

クレー作品の「可笑しみ」を象徴するこうした存在を、風刺を画業の出発点としたクレーが、その鋭さをいかに純化していったかという観点から見つめます。

| 左から | 《魔が憑く》1939年 パウル・クレー・センター(ベルン)蔵 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom 《むしろ鳥》1939年 パウル・クレー・センター(ベルン)蔵 ©Zentrum Paul Klee c/o DNPartcom |