兵庫県立美術館の特徴として、神戸港にほど近いウォーターフロントに位置することがあげられます。今年は神戸開港150周年でもあり、「みなと」にちなんだ展覧会を開催します。

「みなと」には、船着き場や、船路(ふなみち)、水の出入り口、人や物の集まるところ、行き着いてとどまるところといった意味があります。これらの語意を手がかりに、新しく収蔵された作品を加えて、当館の多彩なコレクションをお楽しみください。美術館もまた、多くの作品が集まり、とどまる「みなと」なのです。

★ は新収蔵品

「みなと」には、船着き場や、船路(ふなみち)、水の出入り口、人や物の集まるところ、行き着いてとどまるところといった意味があります。これらの語意を手がかりに、新しく収蔵された作品を加えて、当館の多彩なコレクションをお楽しみください。美術館もまた、多くの作品が集まり、とどまる「みなと」なのです。

★ は新収蔵品

平成26年度の収蔵品で、今回が初めてのお披露目となる今井俊満《ヴェネチアに捧ぐ 波濤図》を中心に、さまざまな水の表現や、神戸港から西洋へ旅立った作家たちの作品を紹介します。

今井俊満《ヴェネツィアに捧ぐ 波濤図》1993年、北村四海《橘媛》1915年、浅原清隆《海を見た》1937年ほか

小出楢重《ピヂャマの女》1922年

上山二郎《テーブルの魚》1922年

このパートでは、何かが集合しているさま、群像の表現や繰り返しの構造を見比べます。新収蔵の渡辺聡《Museo Dali》は、ドットの集合体で、印刷物の網点やデジタル画像のピクセルを思わせます。

田中敦子《作品》1960年、西村功《僕の個展》1969年、グループ〈位〉《非人称人間》1967年/2004年再制作ほか

吉原治良《群像》1946年頃

渡辺聡《Museo Dali》2008年 ★

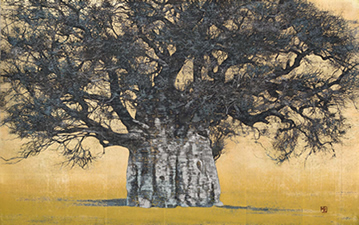

絵画の表面である「絵肌」、絵の具などが層になっているさまに注目します。絵画は基本的に層構造になっており、物質的な重なりだけでなく、画家の思いや行為などが行き着く先でもあります。

貝原六一《落馬するドン・キホーテ》1982年、正木隆《DIVING work 02-1》2002年、白髪一雄《天暗星青面獣》1960年ほか

星襄一《王の樹》1976年 ★

国枝金三《港風景》1914年

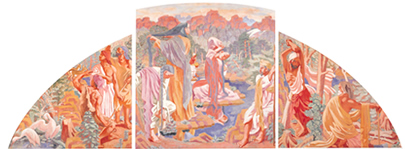

20世紀前半に描かれた「アジア」について考えます。日本とも西洋とも異なる、アジアに向けられた眼差しは、当時の政策を反映したものや日常への共感など、一様ではありません。

福田眉仙「中国スケッチ」全12点(会期中、展示替あり)、金山平三《南大門》1917年頃ほか

安井曽太郎《女の顔》1931年 ★

和田三造《朝鮮総督府壁画画稿》1926年頃

当館が所蔵する近現代の彫刻作品から(ただし一点だけ版画も含まれますが)、何らかの共通点がある作品をペアで紹介します。展示室東側のスペースでは、当館を設計した建築家・安藤忠雄について、関西でのプロジェクトを中心に、模型、写真、映像などで紹介しています。

エミール=アントワーヌ・ブールデル《アダムの手》1889年

オーギュスト・ロダン《痙攣する大きな手》1889年

金山平三《無題(城壁のある町)》1914-15年 ★

それぞれ新収蔵品も展示します。