昭和と平成をあわせたおよそ90年の間にひとびとの暮らしは大きく変わりました。昭和のはじめに華やかな都市文化が花開く一方でひとびとの間の格差も広がりました。それから戦争の時代、復興期、冷戦下での高度経済成長、オイルショックを潜り抜けてからのバブルと呼ばれる好景気とその破たん、そして冷戦終結後の混迷の時代。目まぐるしく移り変わる世相の中にあらわれた「ひとびと=ピーポー」と「ヒーロー」の姿を5つのテーマに添ってご紹介します。これらのテーマごとの展示に加え、現在活躍中の作家の皆さんによる最新作もご紹介します。

集団行為 陶酔と閉塞

ひろがる格差や理不尽な差別に対する抗議。復興 というひとつの目標にむかって共に働くよろこび。 一糸乱れぬ秩序だった集団行動。ここではそれぞれ の性質の違いに注目しながら 20 世紀の日本に現われた群像表現をたどります。

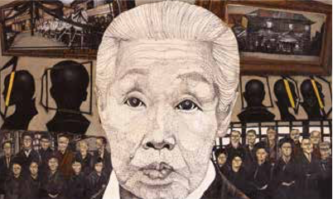

阿部合成《見送る人々》1938 年

兵庫県立美術館

柳幸典《バンザイ・コーナー》1991 年

横浜美術館 cYANAGI STUDIO

奇妙な姿 制服と仮面

「普通」のひととはまるで異なる奇妙な姿の怪人物。彼らは正義の味方だとは限りません。時にはその異様な姿や振る舞いによって、ひとびとが無意識に設けているさまざまな境界線を揺さぶり、より寛容な共同体を想像するためのきっかけを与えるものでもあるのです。敵か、味方か、道化か、宇宙人か。正体不明、変幻自在の人物達を追いかけます。

鈴木一郎作、永松武雄[健夫]画『黄金バット』

1931 年頃 個人蔵

平田実《「反戦のための万国博」における万博破壊共闘派のパフォーマンス 大阪城公園》1969/2018 年 ©Minoru Hirata / Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film

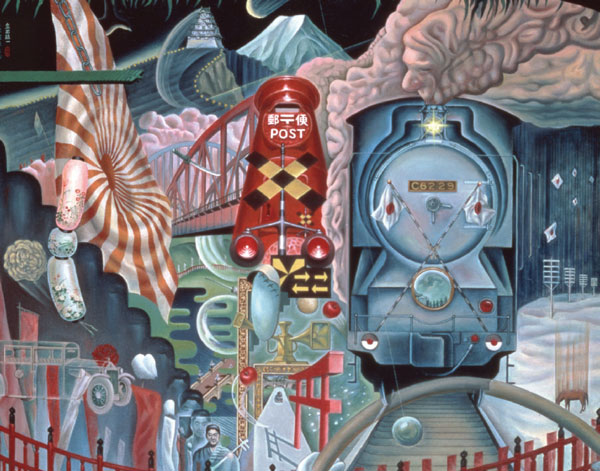

特別な場所 聖地と生地

特別な場所というのは人によって様々にあるでしょう。ともにいただく畏き場所もあれば、その身を投げ出しても惜しくない大切なふるさと。あるいは当たり前のように通り過ぎていた通勤途上の一角。ここではひとびとが登場する場所に注目しながら作品を見ていきます。

タイガー立石[立石紘一]《哀愁列車》1964年

高松市美術館 ©Tiger Tateishi Courtesy of YAMAMOTO GENDAI

Chim↑Pom《BLACK OF DEATH 2013》2013年

東京国立近代美術館

©Chim↑Pom Photo courtesy of the artist and MUJIN-TO Production

戦争 悲劇と寓話

戦地に兵士を送り出すひと。見送られて戦場に赴くひと。戦争においては否応なくすべてのひとびとがこの非常事態に組み込まれることとなりました。子供向けの雑誌や漫画、紙芝居、大人には映画や作戦記録画の展覧会などを通じて、国内にとどまる人も戦地に向かう人も戦争という物語を生きました。ここでは1945 年に終わる熱い戦争とともに、その後も続いた冷たい戦争の時代を象徴する作品を取り上げます。

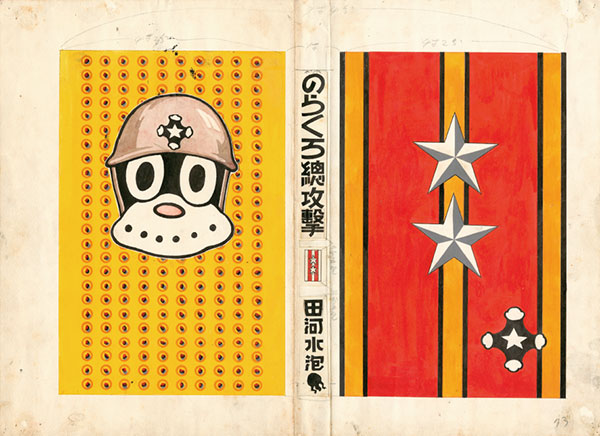

田河水泡『のらくろ総攻撃』©田河水泡/講談社

表紙原稿 1937年 提供・株式会社講談社

鶴田吾郎《神兵 パレンバンに降下す》1942年

東京国立近代美術館(無期限貸与)

日常生活 私と私たち

特別ではない毎日の暮らしの中でも、私たちは他者との関わりと無縁ではいられません。誰しも自分自身の生活が一番大切であることは当然ですが、個人的な決断が社会的な意味を帯びることも往々にしてあるでしょう。ここでは、そうした個人の生活と社会との関わりに注目しながら作品を見ていきます。

中村宏《四世同堂》1957 年 宮城県美術館

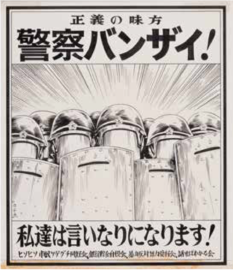

赤瀬川原平《警察バンザイ》1971年

個人蔵 ©1971 Akasegawa Genpei

協力:SCAI THE BATHHOUSE

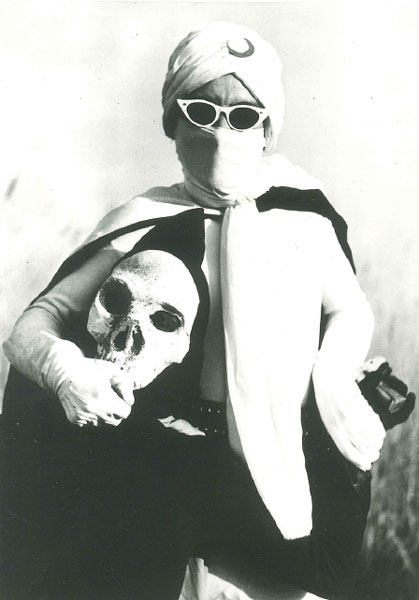

『月光仮面』1958年

©川内康範/宣弘社

★トピック:「月光仮面」と川内康範

宣弘社制作の『月光仮面』(1958-1959年放映)は日本で最初のフィルムによる国産連続テレビ映画として1958 年から翌年にかけて放映されました。特撮ヒーローの元祖であるこの作品とともに、その原作者である川内康範の業績を振りかえります。会期中には『月光仮面』の上映会も行います。

『ウルトラマン』

1966-1967年

©円谷プロ

★トピック:『ウルトラマン』と金城哲夫

戦後日本が生んだ最大の特撮ヒーロー『ウルトラマン』(1966 - 1967 年放映)は多くの才能の幸福な出会いによって誕生しました。そのなかでも企画と脚本監修をつとめた金城哲夫に注目しながら、彼がたずさわったウルトラシリーズの系譜をたどります。会期中には『ウルトラマン』の上映会も行います。

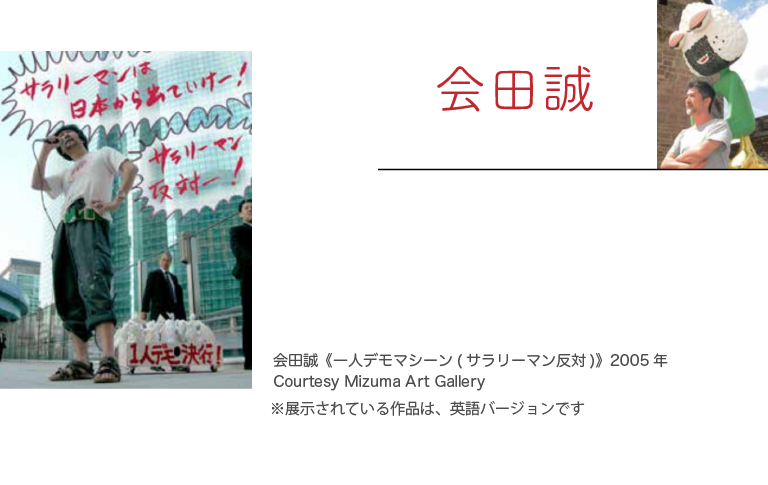

私たちの時代の表現

会田誠さん、石川竜一さん、しりあがり寿さん、柳瀬安里さんによる本展のための最新作をご紹介します。

今回の展覧会では、今の時代にもっとも困難なことに挑戦するつもりでした。それは歴史を学び、現実を知り、その上でなお希望を語ることです。そのためには私たちと同じ時代を生きるアーティストの力を借りる必要があると考えました。新作を発表予定の 4人のアーティストは世代も表現の方法もことなりますが、「ピーポー」の弱さを知り、誤りを知り、それでもなお「ピーポー」に寄り添おうとする姿勢は共通していると、担当学芸員は考えています。

※撮影可能の作品について