生地の尼崎で終生制作を続けた白髪一雄(1924-2008)の生誕100年を記念して、当館が所蔵する白髪作品87点(水彩画、版画含む)の中から優作、代表作を厳選して特別展示を行います。

白髪一雄は、京都市立絵画専門学校(1945年より京都市立美術専門学校)で日本画を学び、卒業後は伊藤継郎(1907-1994)の画塾に通うなどしていましたが、具体美術協会のリーダー吉原治良(1905-1972)との出会いをきっかけに、より過激で新しい制作手法を模索して、ロープにつかまりながら床に敷いたキャンバスの上を素足で動いて「描く」制作に至りました。肉体、運動、物質を表現の核にすえたその表現は、真言密教の修行をするなど精神性と求道を強く感じさせる作家像とあいまって、限りない凝集力と訴求力で、われわれの見る眼を離しません。

どうぞこの機会に、白髪作品に相対する時間をお持ちください。

特別展「スーラージュと森田子龍」に連動して、2人が熱く交流していた1950年代から60年代にかけて海外で制作した4人の画家を取り上げます。彼らが渡航した時代は、サンフランシスコ条約締結後でしたが、今のように普通の人が自由に海外に行けたわけではありません。

戦前にフランス滞在経験のある岡田謙三(1902-1982)が1950年にアメリカへ、堂本尚郎(1928-2013)、今井俊満(1928-2002)、菅井汲(1919-1996)の3人は1952年にヨーロッパへ向けて旅立ちました。渡航の理由やきっかけは、それぞれ微妙に異なりますが、総じて自身の「殻」を破るための大きな決断があったに違いありません。熟慮と果敢によってそれまでの作風から脱却した結果、4人はいわゆる「抽象」といわれる表現に至りました。パリやニューヨークの市場でも成功を収めた4人それぞれの表現をお楽しみください。

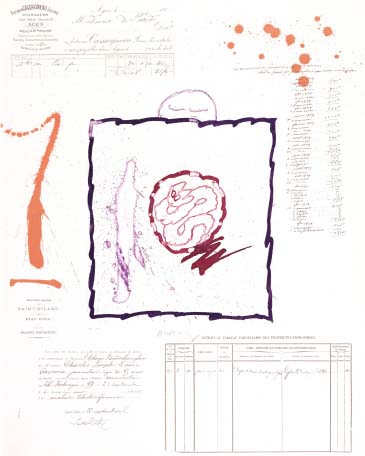

戦後の日本書壇と交流のあった海外作家の版画作品を展示します。特別展「スーラ―ジュと森田子龍」に連動して、とりわけ前衛書のジャンルにおいて相互的に影響関係にあった作家たちを取り上げます。

1950年代前半にいち早く雑誌『墨美』で紹介された国外作家、スタンレー・ウィリアム・ヘイター(1901-1988)。スペインでアンフォルメルの旋風を受けた後、書だけでなく禅や茶道など日本文化からも示唆を得て独自の作風を確立したアントニオ・タピエス(1923-2012)。そして、森田子龍らと親交を深め、文字や書法の魅力に取りつかれたベルギーのピエール・アレシンスキー(1927-)。彼らを中心とした、書の持つ「身体性」に惹かれた作家たち。生き生きとした線への探求や文字への愛着が、個々の作品から感じられるでしょう。

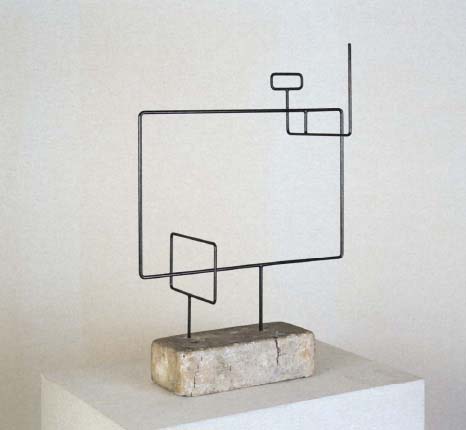

展示室5では年間を通じ、当館の所蔵する近現代の彫刻作品を展示しています。今回は、主に第二次世界大戦後の作品を展示します。 スイスに生まれ、パリを拠点に活動したアルベルト・ジャコメッティ(1901-1966)は、戦後、人間の存在が見つめ直される中、細長くそぎ落とされたような人物像で一世を風靡しました。このほか、ヘンリー・ムーア(1898-1986)、佐藤忠良(1912-2011)など、国内外の作家による人物像を展示します。 また、日本の前衛的表現にも注目します。堀内正和(1911-2001)は戦前より彫刻を手がけていましたが、戦後、線、面、直方体といった造形の基本に改めて取り組みます。白髪一雄と同じく具体の一員であった白髪富士子(1928-2015)や、60年代にやはりユニークな活動を展開した前衛芸術集団「ハイレッド・センター」の高松次郎の作品も紹介します。

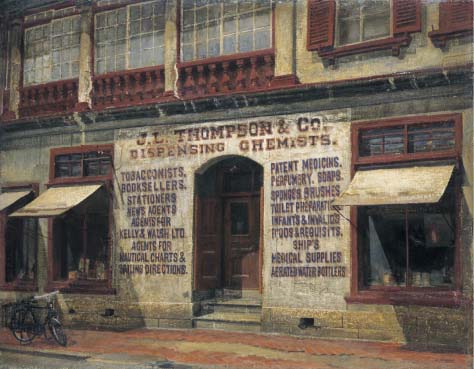

1927年3月、東京美術学校を首席で卒業した小磯良平(1903-1989)は神戸に帰ってきました。4年生の時に小磯家に養子に入ったので、住んだのは山本通1丁目の小磯邸です。1931年の夏ごろには新築のアトリエが完成し、やがて神戸の画家仲間や文化人が集うようになりました。今回の展示では、1945年6月の神戸空襲で焼失するこのアトリエで描かれた作品を展示します。

あわせて、小磯のアトリエに集い、戦後も深い交流のあった小松益喜(1904-2002)と伊藤継郎(1907-1994)の作品を展示します。本記念室に小磯良平以外の作家の作品を展示するのは、はじめての試みです。小松益喜は出身地の高知から上京途中に神戸に立ち寄って以来、この地で制作を続けました。戦争が終わった直後、小磯は焼けずに残った伊藤継郎のアトリエにしばしば絵を描きに通いました。小松と伊藤の二人とその作品を通じて、小磯の同時代を想像していただければと思います。

昨年当館で開催した特別展「金山平三と同時代の画家たち」で紹介した新出作品《祭り》を再び取り上げます。

金山の全作品を網羅した『金山平三画集』(日動出版、1976年)に掲載のない《祭り》ですが、当館が収蔵する関連資料からさまざまなことが分かってきました。どうやら1925年4月に着工した東京・下落合のアトリエ建設に関係する作品のようです。風景作品と異なり、金山が実際に目にした光景そのままを描いたのではないことも分かってきました。金山は、滞欧時代から写生に訪れた土地の風景だけでなく、その土地ならではの恰好をした人物に関心をもっていましたが、それらの関心は、帰国後も民族衣装を着た人物画制作への意欲となって続いていたようです。そして、風景の中の点景としての人物描写に引き継がれていきます。本展示では、こうしたことを作品だけでなく作品画像や資料とともに紹介します。

2階展示室では1950年代以前の美術をご紹介します。

出石生まれの小坂象堂(1870-1899)は、歴史的な題材から離れ日常を描いた日本画でまず評判になりましたが、油彩画もよくし東京美術学校助教授となりました。《草摘み(摘草)》は、夭折により極端に数の少ない彼の油彩画作品のひとつです。

扱う題材は平凡で具象的でも、それを画布にどう表現してゆくのかは、美術家にとって永遠の課題でした。初期作品と後の作品とで、色彩や形態の扱い方がすっかり変化するさまを、小出楢重(1887-1931)や安井曽太郎(1888-1955)の作品で見ていただきます。また、キュビスムの影響を受けた坂田一男(1889-1956)や、抽象画の領域に踏み込んだ吉原治良(1905-1972)の作品も展示します。漫画家で帝展にも出品した池田永治(1889-1950)による、日米戦争勃発後の作品を経て、戦後の気分を象徴的にあらわす山本敬輔(1911-1963)の作品まで、サンフランシスコ条約によって日本が国際社会に復帰する1951年までを追います。