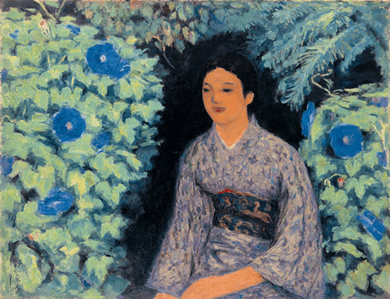

新井完は、戦前、官展である帝国美術院展覧会(帝展)を舞台に活躍した画家です。1919年、第1回帝展に出品した《満潮》が特選に選ばれます。

以後、1935年に帝展が改組されるまでの間、何度も出品し、審査員もつとめました。この作品も第9回帝展出品作です。あさがおと着物姿の女性が、ほとんど同じ大きさで、またほとんど同じ描き方で、ひとつの画面に収まっています。あさがおと女性の間を隔てる、まっ黒な部分は、何でしょうか。

新井完《あさがお》1928年

岡田三郎助《仏蘭西風景》1901年頃

岡田三郎助が、1897年から約4年間、第一回文部省留学生として渡仏したときに制作した作品と考えられます。留学中、画家仲間の白瀧幾之助に宛てて、最も苦心しているのが「緑の色」「草と木の遠近色」であり、外で描くと非常に難しいと書き送っています(『画人岡田三郎助』)。パステルで描かれた、穏和で平明な画面からは、木もれびや、草木をゆらす風が感じられます。

福田美蘭《淡路島北淡町のハクモクレン》2004年

画面の下の方に、阪神・淡路大震災のときの報道写真が貼られています。倒壊した家のすぐそばに立つハクモクレンの木。福田美蘭は、何とか木を守りたいと願った人の思いを受けとめて、写真の続きを描きました。咲きほこる姿に、植物のあふれる生命力と、一本の木に託された希望をみてとることができます。

田淵安一《五月に―未完の季節 No.3》1978 年

田淵安一は、1951年から移り住んだフランスで制作を続けた画家です。1978年から1981年にかけて、樹を描いた「未完の季節」という連作を38点制作しています。この作品はそのうちの1枚で「五月に」というタイトルがつけられています。5月というと、新緑。木々が芽吹き、鮮やかな緑色をまとう時期です。上の方にはたくさんの小さな葉が集まり、下は大きな葉のようで、花開く紫陽花にも見えます。

加藤太郎《作品(2)》1938年頃

加藤太郎が23歳頃に制作した木版画です。葉のイメージを切り取っており、規則的に並んだ葉脈が際立ちます。うねうねとした葉脈から、流動するいのちが感じられます。神戸に生まれた加藤は、東京美術学校に学び、早くからその才能を発揮しました。しかし軍隊に召集され、1944年に病気で除隊、翌年若くしてその生涯を閉じました。

磁器に生けられた椿と、和歌山特産の三宝柑という果物。静物画のことを、フランス語では「死んだ自然nature morte」といいますが、画家が描き出そうとしているのは、植物の生きいきとした姿です。つるりとした磁器、鮮やかな赤い花びら、ごつごつとした三宝柑。質感の違いが巧みに描き分けられています。

林重義《椿と三宝柑》1942年頃

小磯良平《静物》1935年

1935年6月、小磯良平は東京で初めて個展を開きました。そのときの出品作品のひとつです。ガラスの花瓶に生けられた、おだやかなピンク色の花。本や金魚の泳ぐ水槽などとともに、やさしい光に照らされています。

金山平三《一番桜》1954年

1954年4月から5月にかけて、十和田を訪れたときの作品とされています。背景の湖面や雲に覆われた灰色の空は水平方向、桜の幹や枝は垂直方向に筆を動かしています。その均衡を破るかのように、荒々しい筆触で描かれた桜の花が、絵を見る者の目を一気にとらえます。北国にようやく訪れた春、咲き乱れる桜の色は、まさしく「いのちの色」です。