| 1 章 |

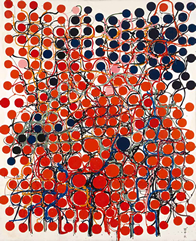

「繋・関~ Connect/Relate」[常設展示室1]世界に存在する「かたち」は、常に変容し、拡張、増殖、そして消滅を繰り返しています。人はこの繰り返しの静と動のリズムを感じながら生きているといえます。本章は、こうした世界の構造に、自身の身体感覚や意識を、空間的、次元的につなげ、関わらせることで表現する作品によって構成します。 展示予定作家・点数: 李禹煥、田中敦子、植松奎二、アルベルト・ジャコメッティ(前期)、アレクサンダー・アーキペンコ(後期)。5作家16点。  左:植松奎二《水平の場》1973年 右:田中敦子《作品》1958年 ©Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association |

|---|

| 2 章 |

「変・語~ Change/Narrate」[常設展示室2]人は往々にして他者の言動や出来事・現象に自らの意識を強く重ね合わせます。時に諷刺や皮肉や批判の精神を織り交ぜながら、またある時は自らを変貌させるというウィットに富んだ手法によって、それらの対象について「語り」ます。本章はこうしたテーマの作品によって構成します。 展示予定作家・点数: ジム・ダイン、フランシスコ・デ・ゴヤ、森村泰昌。3作家19点。  左:森村泰昌《肖像(ゴッホ)》1985-92年 右:フランシスコ・ゴヤ〈ロス・カプリーチョス〉より 《祖父もこうだった》1799年 |

|---|

| 3 章 |

「転・現~Reverse/Appear」[常設展示室3]知覚することや認識することは、造形表現の根底にある重要な出発点ですが、日常的に意識することの少ない「見ること」の背景には、多様な事象が影響しています。本章は物事を見る、捉えるという行為の本質を解体するかのような、「イメージの抽出」や「反転」をテーマとする作品群によって構成します。 展示予定作家・点数: 澤田知子、吉村益信、コンスタンティン・ブランクーシ、山崎つる子。4作家8点。  左:澤田知子《ID400》(部分)1998年 右:山崎つる子《作品》1963年 |

|---|

| 4 章 |

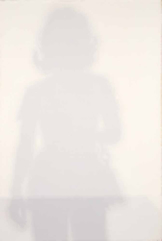

「虚・成~ Void/Compose」[常設展示室3]何もない。無である。平面や立体という「もの」として成立する造形表現にとって、「虚空」を表現することは禅問答のような永遠のテーマです。光や影、あるいは自らの意識下に現れるかたち。本章はそうした事象をかたちとして成立せしめる論理・哲学を追求してきた作品によって構成します。 展示予定作家・点数: 高松次郎、飯田操朗。2作家7点。  左:飯田操朗《風景》1932年 右:高松次郎《影#394》1974-75年 ©The Estate of Jiro Takamatsu,Courtesy of Yumiko Chiba Associates |

|---|

| 5 章 |

「生・実~Life/Work」[常設展示室4]素材や制作のプロセスはひとつのかたちを生成するための重要な要素です。制作の只中に造形の基点を据えることは、自らの「生」と自己をとりまく対象とを呼吸するかのように重ね合わせることです。本章ではこうした世界観をテーマとする作品によって構成します(一部展示替あり)。 展示予定作家・点数: 正木隆、ジャン・フォートリエ、荒木高子、岡本神草、森田子龍、舟越桂、他。7作家24点。  左:正木隆《造形00-7》2000年 右:荒木高子《ポケットバイブル》1989年頃 |

|---|

| 6 章 |

「望・迫~Anticipate/Urge」[常設展示室6]理想と現実。抽象と具体。「日本的」あるいは「西洋的」。日本の西洋近代主義の受容とは、こうした対概念を横断・逸脱しながら、表現のリアリティを獲得していった軌跡と言えます。素材・技法・主題のみならず、「望む」「迫る」という表現者と対象の関係をより具体的に示すキーワードによって見えてくるひとりひとりの「近代化」の意味を考えます(一部展示替あり)。 展示予定作家・点数: 橋本関雪、中村不折、安井曽太郎、岸田劉生、吉原治良、他。前期後期合わせて40作家40点。  左:浅原清隆《海を見た》1937年 右:中村不折《裸女》1903-04年頃 |

|---|

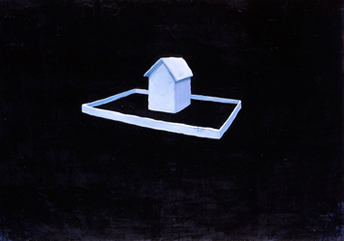

近・現代の彫刻/安藤忠雄コーナー当館が所蔵する海外や日本の作家による近・現代の彫刻作品を展示します(11点)。また「安藤忠雄コーナー」では、2002年に阪神・淡路大震災からの「文化の復興」のシンボルとして開館した当館の設計を担当した安藤忠雄建築研究所から寄贈された建築模型、資料類などにより、 当館および近隣のプロジェクトを紹介しています。 |

小磯良平記念室神戸生まれの小磯良平(1903-1988)は、近代洋画の代表的な画家のひとりです。確かなデッサンに裏打ちされた人物像は、今日もわたしたちを魅了させることでしょう。(16点) 金山平三記念室神戸生まれの金山平三(1883-1964)は、日本各地を旅して描いた風景画で知られています。季節の変化、土地の表情、そこに住まう人々の姿を繊細かつ情緒豊かに描きあげました。(18点) |