| 1980年代〜1990年代初め 舟越桂の彫刻は、肖像性の高い胸像に代表されます。とくにその肖像性は、大理石の玉眼を使った頭部に集約されます。両眼を少し外に向けることで、鑑賞者と目が合うことはありません。それによって、彫刻があたかも遠くを見つめているような効果が生まれるのです。 まだ玉眼が入っていない《「会議」のための習作》(1980年)を導入とし、1982年に確立したスタイルの彫刻として《ルディーの走る理由》(1982年)などを展示します。 本展では、2期、3期との連続性を考えて、あまりモデルの特徴が強く出ていない人物を扱った彫刻を主に選んでいます。(出品点数=9点)

|

|||||||||

| 1990年代初め〜2000年代初め 頭部と胴体の前・後が逆で、手も通常ではあり得ない位置にある《遅い振り子》(1992年)は先駆的な彫刻ですが、第2期では、胴体部に大きな特徴が現れてきます。胴体を山に見立てたり、ひとつの胴体に二つの顔を取り付けたり、様々な変形が施されるのです。 このことによって、頭部と胴体はより一体感が生まれるとともに、様々な造形的可能性が開かれます。こうした異形性は、次の第3期においてより本格化します。(出品点数=9点)

|

|||||||||

| 2000年代初め〜現在 第2期と第3期の境にあたる2003年制作の《夜は夜に》は、動物の耳をした、人間と動物との混交で、2005年からの〈スフィンクス・シリーズ〉を予感させます。この、半人半獣、雌雄同体のスフィンクスを扱ったシリーズに代表されるように、第3期は、異形の姿が頻出し、そうした異形性によって人間という存在は何かという問いかけがますます高まります。 それと同時に、2003年からは裸体が主となります。裸体表現は、ボディを具象彫刻の基本とみなす西洋の彫刻観を示しています。そうした西洋的な彫刻と、これまでの頭部に集約されてきた自身の表現をどのように統合させるのかという大きな課題に舟越は取り組んでいるのです。まさに彼の芸術が円熟期にあるといえます。 (出品点数=12点)

|

|||||||||

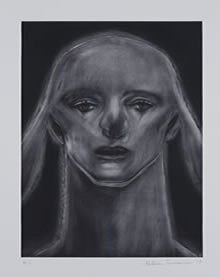

| 素描・版画 素描は、大きく2つに分けることができます。まず、彫刻制作のための、彫刻の大きさに近いサイズのワーキング・ドローイングです。もうひとつは、様々なアイデアを具体化するための素描で、とくに異形性がよく表されたものを出品します。なお、スケッチ・ブック、挿画として描いた素描、二重性を主題にした素描なども含まれています。 作者自身が重要な表現のひとつとして考えている版画も、数点出品する予定です。

|

舟越 桂 私のなかのスフィンクス